体温の痕跡を視覚化して、余熱は

意識を超えた心身の交換を呼び起こす

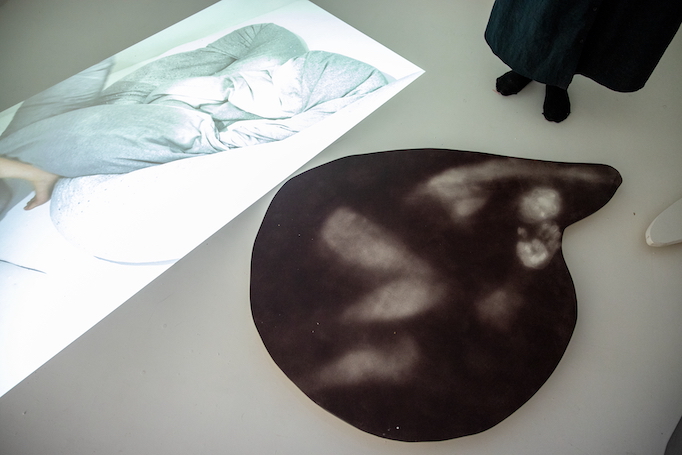

意識を超えた肉体の反応に注視する工藤結依が、「熱」と「身体」をテーマにBIYONG POINTで展開した展示とパフォーマンスの作品展「余熱(ほとぼり)」(2021年11月26日〜2022年1月10日)。秋田大学等さまざまな研究機関の協力を得て、触れることで体温が伝わり、布や液体に変化をもたらす特殊素材を用いて制作した作品とパフォーマンスによって、心身の交感を疑似体験する空間となりました。

「ひそむ」と「つたう」の2期に渡った展覧会では、工藤によるパフォーマンスが幾度となく繰り広げられました。展示空間に身を埋め、工藤の身体表現に接したnost(OVO)によるレビューと、ふたりの感性がやわらかく触れ合った対談を公開します。

■nost(OVO)評 工藤結依作品展「余熱(ほとぼり)」

熱によって、より強く、長く、深いリバーブ(残響)のように痕跡が残る。

感情や記憶が呼び起こされる。

その身体表現が、記憶の片隅に余熱を残す。

あの時の熱を、僕はまた思い出すかもしれない。 −−−nost(OVO)

タイトルと、フライヤーの空気感を見た時、この展示をみて自分は心が壊れヤバくなってしまいそうで大丈夫かなと、不安がよぎりました。

熱というのは、自分にとっては切に戻ってきて欲しいもの。

精神表現の音、身体表現への着目、言葉では辿りつけない感覚の世界で生きてきた自分、他者を寄せ着けずに座ったまなごをして灰色の街の狂気の音で光を灯そうとした熱、そして麻痺で失った蘇る事のない熱…

もしかしたら、皆さんが感じた事と自分が感じた事は全く違うかもしれません。自分にレビューを依頼してくれた方は、自分がこの街の余熱の中で生きている、残党に見えたのかな?? それくらい、失った熱の中で生きている自分は考えさせられたし、緊張感と温もりを感じた作品でした。

生活と命の在り方、毎日明日、目が覚めているかどうかを考える自分にとっては、行き着く表現はアブストラクトエモーショナルと感じました。

①現実・日常

ビヨンポイントの外は日常過ぎるほどの秋田らしい普通の景色であり現実的な空間。

②突然の意識・体温の低下

その現実との狭間、ぼんやりとした意識と無意識(布)ををくぐり余熱へ。

③突きつけられた現実

言葉も発さずにゆっくりと動く工藤さんとの間に緊張感が生まれるが、しばらくするとその緊張こそが鑑賞者がこの作品に外の世界から余熱の世界に入り込む時間をつくっていた事に気づき、この空間こそが現実と感じる。

④ひそむ・つたう

「ひそむ」熱で布や板により強く長く深いリバーブ※のように痕跡が残る事によって感情や記憶を呼び起こす熱。ゆっくりと優しく触れる工藤さんの姿が印象的で彼女自身がリバーブのような身体表現に感じる。

「つたう」点滴の容器にも似た物から血管を感じさせる管(くだ・チューブ)に流れる液体は決して血液ではなく、なんらかの影響で大半の熱を無くした人(液体)(物理的熱だけではなく、心の熱を無くした人を含む)に思えた。

⑤大切な人

それらを全身を使い抱きしめるように温める姿は、大切な人に触れ、熱が戻るように懸命に願うような姿にさえ感じる。

⑥永遠は無い

そして、熱で白く変化した液体、身体の熱、心の熱が少しの間は蘇り、そしてまたゆっくりと溶けるように消えていく。

⑦記憶の余熱

残酷にも熱は消えるが、「ひそむ」「つたう」という身体を使ったパフォーマンスは記憶の片隅に余熱を残す。あの時の熱をまた思い出すかもしれません。

⑧想う

自分は音楽という事をやってきたのに、むしろ社会で生きていくなかではその表現したい気持ちが幾度となく邪魔になり恨んできたし、音から離れている時期の方が長いです。

ただ、工藤さんの作品はホスピタリティーに溢れ人を想う気持ち、心療や福祉におけるケアのような、そういった自分にも伝わる温もりを受けました。

体温という誰しもが持つ身体の表情=心の表情、寒い季節な事もあり熱を持つ事の大切さ、誰かに熱を持たせる事の大切さも考えさせられました。

ありがとうございました。

※リバーブ/残響(ざんきょう、英:reverberation)は、音源が発音を停止した後も音が響いて聞こえる現象のことである。

■nost(OVO)

profile

自身が歩んできた生を辿り、過去、現在を行き来する心象残響音像

ZOMBIE FOREVER NO.43以降、

心身共にモノラルの環境下に置かれ思う…

「過去に戻り時を止めたい」

もがきながら時を止めようとするが進む時間

それらをレコード回転数の概念を壊した音像で表現する

家族と長く暮らす事が目標である

https://instagram.com/nost.ing

〈経歴〉

1980年 秋田市千秋矢留町生まれ

2006年 nujabes.devlargeが所属していたレーベル、リバイアスミュージックから2枚のアルバムをリリースし、音のキャリアをスタートさせる

2019年 生きた音の瞬間を型に残すべくダイレクトにレコードに音を彫るOVOをはじめる

2020年 「はだしのこころ」に出会う

■対談 nost(OVO)×工藤結依

「つたう」の会期終盤、無数のチューブが吊り下げられた展示空間において、nost(OVO)と工藤結依による対談が行われました。〈生〉と〈死〉を見つめ、自分の表現を模索してきたふたつの感性が触れ合った対談の模様をアーカイブします。

きれいで温かくて優しいものから、

きれいで温かくて優しいものができるわけではない。

むしろ私は、熱い生き物 −−−工藤

OVO:レビューにも書きましたが、はじめポスターのビジュアルを見たときに、もしかしたらこの展覧会を見たら心が壊れてしまうんじゃないかと。今日も、ちょっと、これからめちゃくちゃマジな話になっちゃうような気もして。ただ実際に展示とパフォーマンスを見に行ったら、全然、別に大丈夫で。逆に、温かさを感じました。

工 藤:そう言ってくださるのはうれしいです。ちゃんと自覚して、そっちの方向に持っていけたことは良かったなと思っています。自分が考えていることや表現として伝えたいことというのは、柔らかさや優しさでできているものではなくて。反抗的な部分とか、疑問とか。むしろ私は、熱い生き物。きれいで温かくて優しいものから、きれいで温かくて優しいものができるわけではなくて、ナイフのようなものとか、高温の火のようなイメージが自分のなかに強く燃えています。それを世の中に出すときに、作品が誰かを傷つけたり、深く刺してしまうことがあるかもしれない。それを良しとするのかどうか、表現としていいものとするのかどうかというのは、大学に入る前からずっと考えてきました。

鋭いものが内側にあるからこそ、何か人に体験してもらう時にはひとさじのスパイスぐらいに厳選する。きれいなかたちとしてアウトプットする。そこを大事にしています。OVOさんが「大丈夫かな?」と不安に思われる感覚は自分の意図に含まれていることだったから、うれしいです。そう感じ取るものが出ていたのだなと思うと。本当は、私はどちらかというと強烈な怒りみたいなものが根底にあって。

OVO:その怒りというのは、何ですか?

工 藤:生きることと死ぬことについては、自覚するのがすごく早かったと思うんです。4歳とか3歳くらいのときに、生きているという現象が何なのか分からなかった。自分が存在していることも、子どもが生まれてくることも、その原理とか真理みたいなものが分からなくて、さまざまなことに対する「なぜ?」がとても強かったんです。小学から高校頃までは自分のなかに疑問をどんどん埋め込んでいくようなことが多くて、高校の時に体調を崩しました。そこで急に、人間の身体は実はすごく不安定な均衡の上に成り立っていることを自覚しました。布団にくるまって、もう何もできないし、どうしていいか分からないとき、こうやって体を包み込むと自分の鼓動が聞こえるんです。ふらふらして起き上がれない状態のなかで、唯一感じ取っていたのが心臓の音。何もできないなかで、ただただ自分の身体のなかだけが巡っている。そのときの感覚から、私の制作のコンセプトのようなものは始まっていたんだと思います。不完全さを知ったからこそ、自分の感覚が研ぎ澄まされていった。人間は自分の身体の弱いところを知らないと、コントロールすることすらできない。だから多分、今の私は健康に生きている人よりもすごく強いのではないかなと、そんなことを考えていました。

熱によって長く残る痕跡を見て、

僕のなかの記憶が呼び起こされてしまった −−−nost(OVO)

工 藤:OVOさんについては《眠る街》の映像で知りました。その後、OVOさんがキュレーションをした展覧会「はだしのこころ」を見に行きました。「はだしのこころ」は高校の時に通っていた画塾の先生と一緒に見たのが始まりで、それから毎年、見に行っています。うまく言葉にできないけれど、うっかり体のなかからぽろぽろとこぼれ出たような、そういう作品だなと勝手に捉えていて。それを目撃することができるのを毎年楽しみにしています。

OVO:僕は3年ぐらい前に身体的に障がいを抱えることになりました。昨年度の「はだしのこころウェブ展覧会」にお声がけしてくれたユカリロさんも、企画・運営する安藤郁子さん(秋田公立美術大学准教授)は、僕がそういう状況だということを全く知らずに直感で依頼してくださった。実は、依頼を受けるまで、「はだしのこころ」はもちろん知らなかったし、はだしの表現というのも知りませんでした。ただ自分がいざ身体にハンデを抱えると、障がいのある人を気になって見ちゃうんです。それは明らかな変化で。それで何か自分からそんな空気でも出てたのか、どういう引き寄せだったのか、不思議と「はだしのこころ」に携わることになりました。

工藤さんの展示を見て、いろいろ自分に重ねてしまうところもありました。前期の「ひそむ」では、熱によって痕跡が長く残りますよね。それによって僕のなかの記憶が呼び起こされてしまって。それこそ、工藤さんぐらいの年齢の頃の自分を思い出しました。あの頃、僕は本当に音づくりが全てで、うまくいかない焦りや、怒りとか、何かとにかくいろいろあって。25歳の時に「もう年齢的にやばいな」と。最後のチャンスだと思って仕事を辞め、つくった音楽を600枚ぐらいのCD-Rに焼き東京で2週間ぐらいはホームレスのような生活をして配って歩きました。

恥ずかしいですが、音の力だけを信じていたというか。

「ひそむ」を鑑賞しに行くと、色合い、緊張感、布の触れ方と息のかけ方、板にゆっくり身体を預け、祈るような姿。それらが全て交わる空間のなかで熱の痕跡を残す姿を見ると、戻ることのないあのときの初期衝動や記憶が現れました。

それくらい、一度も話したことのもない工藤さんの深い部分の「感覚」が僕には伝わったのかなと思っています。

削ぎ落とされた空間と自分の意識のなか、

自分の肉体を見つめることで、初めて

“モノ”になれるのではないか −−−工藤

工 藤:作品空間のなかで、身体というものはモノと同じ存在。ただのオブジェクトとして私は捉えています。私という意思は排除しきれないし、削ぎ落とされた空間と自分の意識のなかで、自分の肉体を見つめることで初めてものになれるんじゃないかなと思っています。ただ右手を上げるだけでも、右手を上げるにはここの筋肉や神経にゆっくりと意思を伝達していくからこそ、右手や左手が上がる。自分の体というのは自由に動かすことができるけれど、その過程をしっかり意識的に行うことが私のなかでは大事です。反射的なことではなくて、自分の動きというものを意識する。内側から「ここが動いている」「伸びてきている」と感じることと、外側からの目で私がどういう動きをして、空間のなかにどのように身体が伸びゆくのかを見る。そうやって裏と表から見るために、あの速度になっています。

OVO:それ、めちゃくちゃやばくないですか。僕は病気になって麻痺して、最初は全く左側が動かなかったんです。毎日リハビリをして、しばらくして、最初に頭で「動け」と。普通だったら「動け」なんて思わなくても動かせるんですが、「動け」と思うと時間差で動くんです。工藤さんがおっしゃる裏と表は、自分ですごく感じていたこと。今でも明確に裏表が分かることがよくあって、結構、困ることもある。例えば、時間差で表情に出てしまったり。そういう裏表は、今すごいドンピシャで理解できました。とにかく、いい見せ方だったなと思います。

工 藤:自分の肉体が作品として存在していることについて、思い出したことがあります。極限まで私のコントロール力がそぎ落とされたときに、作品をつくれなくなるのだろうかという問いがあって。死ぬ間際、〈生きている〉〈死んでいる〉が反転する瞬間まで、自分の意思を持って表現を続けるにはどうしたらいいのだろうと考えたときに、生命反応は死と認定される瞬間まであるものだから、その反応が一番長く私のメディアとして使うことができる唯一の手段なんじゃないかなと。

なので私の人生最後の作品は、生と死が反転する瞬間というものと、自分の心音や意識がどこで途絶えてしまうのか、そういうものについて考える作品になる予定があります。動けなくなって絵が描けなくなるかもしれないし、大きな物体を彫ることができなくなるかもと考えてミニマムになっていった結果、自分の身体が作品として、モノとして存在することになったという経緯がありました。

OVO:身体のこともありますが、僕に限らず、年を重ねていくと誰しもできないことが増えてシンプルになっていく。削ぎ落とされていくというか。僕は今は、音楽というか持続音がただ鳴っているだけの静かなミニマムなものしかわりとつくらない。生きているといろいろな音やノイズも聴こえ、それも含めて音楽と思っているから。

それ以上やると多分いろいろな大事なものを捨てなきゃいけないことになる。

工 藤:私の考え方に影響を与えてくれたのが同級生たちの存在です。秋田公立美術大学のビジュアルアーツ専攻は、学生同士でディスカッションをしたりインタビューをしたりするのが特徴的な学びのスタイルでした。私は、自分にとって本当に言いたいことはここにあるのに、あえてアニメーションや映像に変換してしまったことで私から離れていってしまったと感じていて。すごく違和感があって、自分に嘘をついているような気持ちになっていたことがありました。そんなときに同級生が、「空気とか自分の内部の動きが伝わることによって音というものが生まれ、空気を伝って振動していく」「僕自身が音になるんだ」と言っていて。音とか聴覚という分野の解釈について彼には一生追いつけないだろうなと悔しく思った瞬間であり、じゃあ私は何に対して感覚が鋭いのだろうかと。多分それは、触覚とか自分の内部の動きとか、空気的なものに対する自分の身体の感覚です。私は、皮膚が私のアウトラインなのではなく、例えば〈見えている〉〈聞こえている〉〈触ることができる〉と意識できるところまでは私の身体のフィールドと考えているというのを、ちょうどそのディスカッションのときに話していました。ここからここまでというのではなく、拡張するために作品をつくっている。私というものがこの世界においてどの範囲まで存在し、人と影響を及ぼし合っているこの面は一体どこにあるんだろうというのがすごく気になっていて、それを感じるための感覚なのだと。

知覚できない部分を自分の身体に置き換えて、知覚するためにあるものが作品としてインストールされている。大きな装置であり、機械みたいな、眼鏡みたいな。私の延長された身体でもあり、身体感覚でもある。大きな私がそこにあるし、空間に人が入ることによって、大きなあなたがそこにあるというふうに思っています。

OVO:僕は、見る音のような感覚も受けました。ディレイ、リバーブというか。余韻を残すように触れたり、空間の色合いとかも。何でも音で表現して申し訳ないんですけど、そういう感覚を僕は受けました。見る音、僕の好きな音楽というか…アンビエントミュージックやドローンミュージックとか。ゆったりとした、ぼんやりとした意識と無意識の間というか。

工 藤:人は何を感じて、私の一挙一動によってどういう行動をこれから起こすのかを知れば知るほど、私はその空間を統べることができる。だから、パフォーマンスには人に対するアプローチが必ず存在しています。それは振り付けみたいなものかもしれないし、宗教的な観念を感じさせるようなモーションかもしれない。距離をあえてすごく取ったり、ぐっと近づいてみることかもしれない。私の延長された感覚たちの間で、相手が何を思ってどう動こうとしているのかというのを私がびしびし感じた上で、あらゆる方向からアプローチをかけていくことをやりたいといつも思うんです。やりたいと思わなくても、結果的にそうなっているんですよね。

大学3年の展示では、ものになるパフォーマンスをしたことがありました。足元に〈Please shake my hand〉と書いたプラカードを置いて。周りの作品自体が動かないというのもあって、彫刻作品だと思われている状況です。うまくいくか分からなかったんですけども、本当に人形だと思われていました。動かないことによって「ん?握手?」と立ち止まった人の前に、急にものとしての自分のコントロールを解いて手を差し出すということをやりました。しゃべりもしないし、相手がいくらびっくりしようと、戸惑おうと、ただ手を握って離さないという。この限られた少ない動きとか、自分の手の感触、相手の手の感触の間で何が起こっているのかを、言葉ではなく自分の肌で感じ取る。それが私にとって始まりの作品でした。

お互いの力関係で一緒に白い痕跡を描いていくと、

ひとつの祈りが完成するようでもある −−−工藤

工 藤:(チューブに熱を込めながら)これは、皮膚から滲み出た意思のようなもの。お互いの体温や握る強さを確かめると、その人が何を考えて、どんな現象が起こるかを読み合えるんじゃないかと思うんです。皮膚は、左手を動かして右手を触るとき、右手を触っているのか、右手を触られているのか、脳内では分からないのではないか。皮膚の感触というのは、右手が感じた感触と左手の感触が混じっています。皮膚を合わせることにはすごく意味があって、混ざっているということは境界がすごく曖昧です。

今回のパフォーマンスでは、お互いの会話では得られない会話というのも感じました。布の裏側から手を合わせて少し力を抜いてずらしていくと、なぜか意思とか意図が伝わって、「ずらせってこと?」という顔をしながら真似をしてくれる。お互いの力関係で一緒に白い痕跡を描いていくと、ひとつの祈りが完成するようでもある。言語を介さない、皮膚から感じられるもの同士のコミュニケーションがありました。

私は、物質的な証明と体感による証明とを往還していくことを大事にしています。体内で起こっている血液の流れは、もしかしたらこの地球の空気の流れと同じものであるかもしれないし、宇宙の巡りみたいなものだと。それを文化人類学の先生に話したときに、「即◯◯」という言語を与えてくれました。外を考えることはすなわち内を考えることになり、ミクロを考えるということは、マクロについて考えることと全くもって同じことである、という考え方です。

OVO:「つたう」を見て、点滴のようにも血管のようにも見えるけれど、でも決して血液ではない。手の温度でチューブに痕跡を残していくのは、手を合わせているようにも見えました。前期と違って後期はぐっと抱き締めるような印象で、懸命に大切な人に触れて温めているような。だから液体は人のような感じがして。それを見て、泣きそうになった。エモーショナルになって。僕は麻痺の影響で右手と左手の温度が全く違います。もう僕はいい歳なんですが、冷たいほうの手を、義理の母はいつも包み込んで温めてくれるんです。それを思い出したりしました。だから僕にとっては、いろいろ救われる要素のあった展示でした。

〈いる〉ことの痕跡を残して、言葉のないエネルギーの放出を

全身全霊を込めて他者にし続けていく −−−工藤

工 藤:私は、自分の居場所は自分のなかにしかないと思っています。私という存在があるのだから、自分の重みを自分で受け止めることをしなくてはいけないし、そうあってほしい。エゴかもしれないけれど、それは私がそうありたいと思っているから。〈いる〉ということの痕跡を、自分で残して受け止めてほしい。それが意図的に伝わるように誘導するのがパフォーマンスであり、今回の空間の使い方なのかなと思います。

私は全身全霊を込めて熱を出して伝えていかなきゃいけないし、それを残していかなきゃいけない。そのプロセスにむちゃくちゃ重きを置いています。嫌がられなければ手を握ったままチューブを一緒に握ってギュッとするし、裏側から包み込んで温めていく。そうすることによって、最初は冷たい手の人が温められて、熱によって黒と白の像ができていく。次第に境界が馴染んでいく。そういう言葉のない、エネルギーの放出を他者にし続けていく。そんなことがこの空間で起こっているんです。

永遠ではないものを感じたときに、悲しいけれど、つくりたくなる。

どうしてなのか、なぜなのか −−−nost(OVO)

工 藤:私を大事にしてくれた叔母がいて、最期の1〜2カ月を一緒に過ごしました。歩いていたのが歩けなくなって、日常的な動作も、身体の動きも、ひとつずつ閉じていく。呼吸がだんだんゆっくりになって、息の音が、空気が抜けていくような、スーッといって3秒ぐらい閉じて吐く。その間隔が長くなっていく。身体が少しずつ、生きることをやめていく。自然にそれを行っていく。1個ずつ、スイッチを確かめて切っていくように感じられて、悲しさとともに今の叔母の意思はどこに存在しているのかと。最期の一呼吸の後も、叔母の意思には声は届くかもしれないからと、みんなで話しかけました。では耳が閉じたら、どうなるのか。最期の人体の感覚というものは何なのか。生きていることと死ぬことの間にある薄い膜のようなグラデーションを感じた瞬間でもありました。

〈意識〉と〈身体〉は切り離されていて、身体がものとして機械的に動いている。自分の意思で心臓を止められないのと同じで。

OVO:僕は生きているというより半分生かされているから、工藤さんが感じるような不思議とか発見は実感としてすごくあります。神経は元に戻らないから、死んでしまった神経の分も他の神経ががんばって動かしているそうです。もともと動かしているわけではなくて、助けている。自分の体のなかで、そういうことが起きている。

消えていくこと、亡くなっていくことに対してそれを良しとする自分もいるけれど、消えないでほしいという思いも感じます。

なぜか、永遠ではないものを感じたときに、悲しいけれど、つくりたくなる。どうしてなのか、なんでなのか分からないけれど、精神的なことではなく、物理的な生と死を自身に感じたからなのか? 自分はおかしいんじゃないかと思うけれど。それは、言葉では表現できない領域なんじゃないかなと思うんです。

工 藤:私のなかから、素直に出てきたものが、本当の私が持っている私の言語だと思っています。つくる人が生み出しているものは、その人の言語なのかなと。だからこの空間にあるものが、私の“言語”なのかもしれません。

撮影:草彅 裕

Information

工藤結依作品展「余熱(ほとぼり)」

展覧会は終了しました

▼チラシダウンロード(PDF)

▼プレスリリース

■会期:2021年11月26日(金)〜2022年1月10日(月・祝)

9:00〜17:30 入場無料

■会場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT(ビヨンポイント)

(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)

※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、展覧会の開催期間や内容が変更になる可能性もあります。

■主催:秋田公立美術大学

■協力:CNA秋田ケーブルテレビ

■企画・制作:NPO法人アーツセンターあきた

■技術協力:秋田大学大学院理工学研究科応用物理科学研究所、三和テッキ株式会社、株式会社記録素材総合研究所