私につくるべき何があるのかと考えてみても 特に何もないのだった

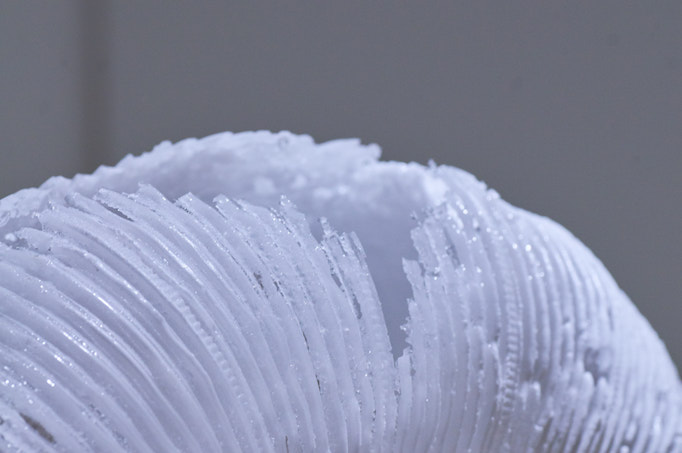

秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINTにて開催された展覧会「触覚の地平」では、素材と身体との関わりから紡ぎ出されたガラス作品と言葉の数々が白いギャラリー空間に浮かび上がりました。

「沸き立つような 燃え上がるような強い衝動は初めからないのだった。ガラスを使い、熱を使い、身体を使ってつくり続けてきたうちに降るともなく降り積もった欠片のようなことごと。ただ私の身体がそれらを記憶しているだけなのだ。その事実以外に信じるべきものが、何ひとつ、私の中にはない。」

そう語る井本は、素材と、そして作品とどのように向き合っているのか。ガラス作家である瀬沼健太郎氏(秋田公立美術大学准教授)を進行役に、人類学者・石倉敏明氏(秋田公立美術大学准教授)をゲストに迎えて行われたギャラリートーク「流動するこころともの〜制作の現場から〜」をレポートします。

流動するこころともの〜制作の現場から〜

アーツセンターあきた この度は、ギャラリートークにたくさんのご参加をいただき、ありがとうございます。井本真紀さんと、ゲストの石倉敏明先生です。「触覚の地平」を企画・構成してくださった瀬沼健太郎先生を進行役にトークを進めたいと思います。よろしくお願いいたします。

瀬沼 今回、井本さんから相談がありまして、企画と構成を手伝わせていただきました。普段はものづくりデザイン専攻で一緒に仕事をしているのですが、その井本さんが普段考えていることなどを石倉先生の目を通して深掘りしていく時間を皆さんと共有したいと思っています。よろしくお願いいたします。石倉先生、井本さんの展示をご覧になってどんな印象を持たれたでしょうか。

石倉 今日初めて展覧会を見たんですが、引き込まれてしまって。鳥肌が立つぐらい強いをものを感じて、今日しようと思っていたことができなくなるぐらい、1日中ぼーっとしてしまうような強い展覧会だと感じました。

私は2013年、秋田公立美術大学の立ち上げの時に秋田に来ました。このBIYONG POINTにもいろいろな作家が来て、いろいろな展覧会をして。開学から6年経つので、大学の各専攻や大学院などそれぞれのフォーマットやカラー、文化ができつつある頃だと思います。それをそろそろシャッフルしたり、違うことをやらないといけないなと思っていたのですが、この展覧会を見てすごく新しいビジョンを感じました。

言葉と美術の接点で何ができるか

井本さんは大学で教育をしたり、学生と一緒にものづくりをする環境にいました。この5年の間に新屋にガラス工房ができて、新しい制作環境にどっぷりと浸かっていて。そういった環境の中での、秋田での集大成としての展覧会なのかなと思います。でもそれを、すごく新鮮に感じたんですね。僕の視点から見ると、言葉とものの関係が今まであまり見たことのないタイプだなと思いました。

そもそも言葉の展示というのは難しくて、特に現代美術の世界では最近ようやくフォーマットが発明されたり、実験されるようになった領域です。もともと詩人や小説家など言葉の専門家が自らの表現として本をつくったり、朗読会をしたりということはあったと思うんですが、ひとつの空間をつくって展示するというのはそんなに歴史があることではなくて。言葉が美術との接点で何ができるのかというのは、アートにおける実験的な最先端の領域でもあると思うんです。

ものを扱うように、言葉という素材を扱う

石倉 詩人の谷川俊太郎さんが展覧会をしたり、「美術手帖」では言葉の特集が組まれたり、アーツ前橋でも萩原朔太郎の詩にインパクトを受けた作家たちが制作して、アーツ前橋と前橋文学館とが連携した展覧会が開かれました。美術館と文学館が共同でひとつの展覧会をするというのはなかなか想像が難しいと思うんですけれど、今、そんなことが起こっている。しかも地域で起こっているというのが面白い。そういう中で、作家さんの言葉というだけではなく、井本さんのひとつの表現として言葉があるというのがとても印象的でした。

大学というところにいると、どうしても言葉が偉そうに振る舞うというか。学生が一生懸命ものづくりをしても、最後は講評という形で言語化していくところで全てが評価されていく。そういう、どうしても大学のアカデミックなフォーマットがあるじゃないですか。その中で僕もいつも悩んでいて、「いや、でも言語化しないとダメなんだよ」と伝えた方がいい場合もあるし、一方で「言葉にできない体験を大事にしたほうがいいよ」と言うときもある。やっぱり言葉って、一概には言えない。

この映像の中で井本さんがおっしゃっているように、言葉というのも素材なんですよね。もの、メディウムとして作品がつくられていくのと同時に、言葉も概念だったり文字そのものだったり素材として扱うことによって、意味を伝えるだけではない、もっと広いところに行けるんだということが見えてくると思うんです。この展覧会はそういう意味では、非常に実験的なことをやっている。でも実は、最初に見た時に壁の文字に気づかなかったんですよね(笑)

瀬沼 皆さん、お気づきになられました?

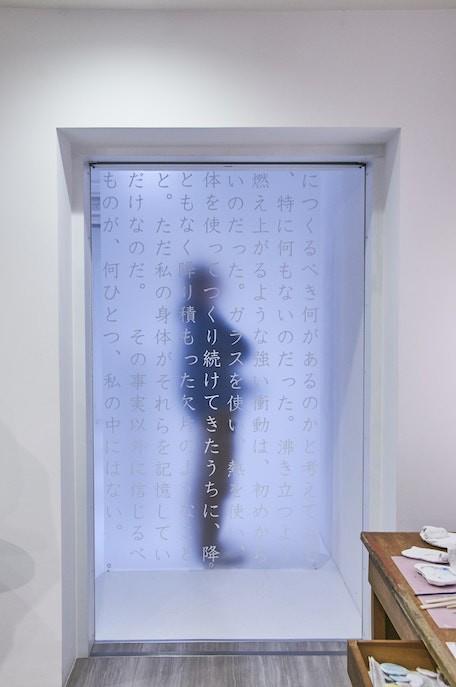

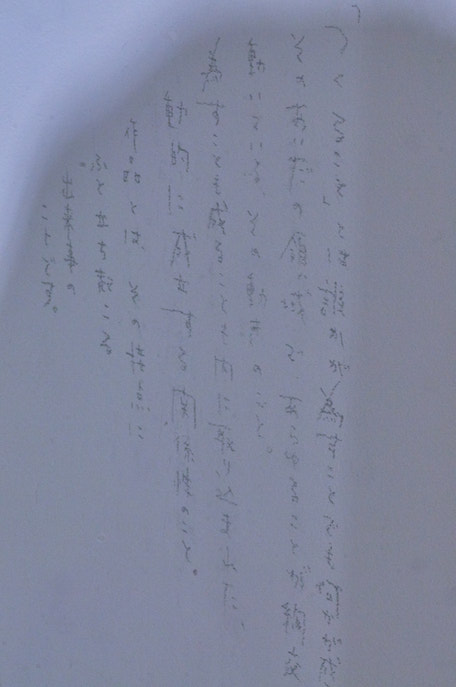

ギャラリーの白い壁に、井本の手によって書かれた文字が浮かび上がる

石倉 最初、40分ほど展示を見ていたんですが、全然気づかなかったんですよね。先ほどもう一度来てみて、ようやく気付いたんですけれど。よくよく見るといろんな言葉が散りばめられている。言葉とものの関係というのは、井本さんは初期の頃、作品をつくり始めた頃から考えてきたことなんですか?「言葉にしなくては」というのは、いつ頃からなんでしょうか?

言葉にしたことで初めて見えてくる何かがある

井本 私は言葉を使うことは苦手です。よく分からなくて、言葉のことが。それで、これまで全然扱っていなかったんです。大学の修士の時、作品と一緒に提出する研究報告書を何十枚も書く時に指導してくださった先生が、思いとか気持ちではなく自分が実際に手を動かしてやっていることを細かく言語化しなさい、文章化してきなさいと言っていたんです。粘土を捏ねる、とか、それをちぎる、こういう道具を使ってこういう形をつくる、みたいなことを最初から最後まで細かく言語化して、その結果、何ができたのかというところまでを文章化しておいでと言われて。書いて持っていって「はい、やり直し」と言われて、また持っていってまた「はい、やり直し」と言われて、また持っていって何回も何回もそう指導してくださって。

その中で、言葉になったことで初めて見えてくる自分のやっていることといいますか。意識化されていないことが意識の上に登ることもあるし、その逆もあるしということが言葉によってつくられていく何かがあったということ、そこからだったと思います。

石倉 では大学院に入ってから意識的に言葉を使い始めたんですね。井本さんのスタイルとかつくり方や方法論にはひとつの言語があって、それは造形の言語だったりガラスの言語だったりいろいろな形の技術的な言語だと思うんですね。それに対して、もう一段、別のレイヤーにある言葉が入ってくることで、難しい面も出てくると思うんです。自転車に乗ることを意識して乗ると転びそうになったり、どっちの足から歩けばいいのか分からなくなったり、ずっと漢字を見ていると「この字って本当にこういう形だっけ?」みたいな。そういう当たり前の世界がぐらぐらと揺らいでいく経験というのは僕らが言葉の世界、文化の世界にいることと、ものの世界にいることの二重性を持っているから。言葉の世界にいたはずが、ものの世界にいるとなった時にぐらぐらっと地震が起こったように揺らぐことがあると思うんですけれど、井本さんの展覧会は結構それぐらい、当たり前の言葉の世界が揺らいでいくような印象を受けて、詩的言語の豊かさを感じたんです。

日常的な言葉も大事なんだけれども、そのレイヤーを精度高く見ていくと、それぞれが当たり前ではない言葉を持っていると思うんですよね。詩人とか作家さんというのは自分の身体から生まれてくるすごくデリケートな詩的言語というものを大事に育てていて、それを表現まで高めていく。そうするとその人の言語世界は広がっていきますよね。日々、ガラスでものをつくったり木工をしたりすることと非常に似ていると思うんですね。

僕らが論文を書く時だって、何回もプリントアウトして見たりしながら、自分の持っている身体性と文体とかそういうものを練り上げ、まさに素材として言葉をつくっているんですけれどそういう面と物質の世界、ものづくりの世界というのが行ったり来たりする経験を感じました。この展覧会は、井本さんが大学院からやってきたスタイルの集大成になっているような気がします。

作品をつくり、言葉で考えていくこと

井本 こんな風に、展覧会で作品と言葉とを合わせていくというのは、全く私の中にはなくて。作品に対しても言葉が先立つことはあまりないので、ものをつくってそれを後から自分は何をつくったんだろうとまずは言葉で考えることになり、書くなり何なりしてそれを受けて、もう一度つくって、また言葉で考えるの繰り返しで。同一でもないけれど別個でもないというブリッジがかかっている感じをこんな風に混ぜて展示するというのは、全く分からなくて。それがどんな風に人に捉えられるのかというのもやってみないと分からないことでした。

瀬沼 私は2年前に秋田に来て、井本さんとはそれからのお付き合いなんですが、日頃制作を一緒にしていると言葉の選び方とか、井本さんの書いた文章とかに直感的にグッとくるものがあって、この展示を頼まれた時に最初から作品だけじゃなく、作品をつくっていく姿勢とか日々の制作の裏側みたいなものも伝えられたらいいなと思って、これは言葉を入れるべきだなと思ったんですよね。ただやっぱり、展示した時にちょっと意識されたじゃないですか。それまでは自身のために言葉を扱っていたのが、いざ展示するとなると、見せるため、伝えるための言葉という風に意識が変わってきたとおっしゃっていましたが、その辺は何か発見があったんですか?

井本 いや、まだ発見したのを自覚できていないと思うんです。すごく難しかったです。今日も壁面に書き直しました。来るたびに何回も消して書いて、消して書いて。実は言葉を入れたバナーも最初に吊ったものと交換したんです。言葉と物質の話とつながると思うんですけれど、普段メモで書いたりパソコンで打ったりするものを、例えばバナーのように大きな文字で1行、2行で見た時に受ける感じとか、こういうザラザラした壁にパステルで書くと書き心地も違うし、読んだ時に受け取る印象も違う。その時にギャップというか、自分でこれを書こうと思って書いた時と書いた後では全然違うというズレがそこかしこで起こってしまって、これはどうすれば埋められるのかが分からなかったので何回も何回も書き直しました。

石倉 井本さんは言葉遣いが独特だし、なんというか、辞書で読むような形の定型文ではなくて、非常に身体性が強いと思うんですよ。これは消したり書いたりできるけれども作品は最も消したり書いたりできないタイプのガラスという素材ですよね。それが面白いと思ったんですよね。

身体性や物質性から生まれる言葉

ジュリア・クリステヴァというブルガリア出身の思想家がいて、彼女が80年代に著した『詩的言語の革命』という本があります。言葉には2つのレイヤーがあり、1つは詩的言語という、ガラスの高熱で動いていくような流動するような人間の無意識というのがあって、これを扱う言葉はガラス職人のように汗を流して集中して作業するような経験です。これに対して僕らが社会で使っているサンボリックというのは象徴言語で、誰にでも通じる言葉です。

言葉には2つの側面があって、通じることを大切にするのがサンボリックで、社会性とかコミュニケーション、社会貢献などになっていく。それに対してセミオティックは、自分の身体性や物質性の中からその人にしかない言葉を出していく。これを誰もが行ったり来たりしているというのがクリステヴァのすごく面白い理論です。詩人とか小説家だけが言葉を持っているのではなく、それこそ精神疾患の人の言葉は衝撃的な力を持って心に迫ってきたりする。ある意味とても可能性のある言葉がそこから生まれてきたりするんですけれども。そういう流動性の高い物質の世界から熱が冷めていく体験というのが、この展覧会と重なって見えたんですね。それを行ったり来たりする感覚というのが今、考えるべきことなのかなと思いながら見ていたんです。

何回も消したり書いたりという経験というのは、おそらく井本さんが体の中に高炉を持っているというか、ガラス的な流動するものを抱えていて、非常に熱い面と非常にクールに観察している面の両方がないとこうはならないなと思ったんです。デザイナーやクラフトマンもそうだし、アーティストもこの2つって大事じゃないですか。研究者もそうだけれど。ものすごく没入していく体験と社会性を失うぐらい動物になっちゃうぐらい籠る体験と、それを共有していく体験。結構、矛盾してるものだから、辛いものだと思います。でもね、この難しさと面白さは表裏一体だなと思いますね。

瀬沼 社会性だけでも、野生だけでも、どちらかだけでも辛いというのはあると思うんですよ。それはものをつくっていても思いますし、昔の人の生き方や社会を見ていてもそんな気がしていて。もしかしたら本来、人間という動物的にはそういう行ったり来たりという経験が自然な状態なのかもしれないと思いました。

主観に徹することで、客観に突き抜ける

石倉 僕らのやっている人類学というのは、観察に近いんですね。だから自分がやっていることを正確に書こうという井本さんの欲望はすごく実感できるんです。でもその詩的な部分や、芸術に近い部分というのはある意味では人類学から失われてきたものであり、学者の世界、学問の世界から抑圧されてきたものなんですね。僕がなぜ美大にいるかというとそれをつなげたいと思ってきているので、すごくそれは新鮮に刺激を受けるんです。

井本 それは、主観と客観という意味でしょうか?

石倉 ある意味ではそうですね。例えばミッシェル・レリスという詩人は人類学者でもあったんですけれども、主観に徹することによって客観に突き抜けるみたいなことを言っている。人類学とアートというのは20世紀初頭には非常に近いところにいて、詩人も画家も映画監督もいろんな人たちが人類学を学んでいたんです。そういう時代のそれこそ沸騰するような体験をもう一度呼び起こしたいというのが僕のライフワークみたいなところがあって。ガラスの溶鉱炉みたいなものを学問の世界にもう一回取り戻したいという欲望があるんですね。でもそれだけじゃダメなんです。そこから冷やしてみないといけない。クールダウンしないといけない。そこの行ったり来たりの体験というのが、この物質性の高い「触覚」というものとして実験されているんだなと思いました。

「質感」と「触覚」は切り離せない

瀬沼 今回のタイトルになっている「触覚の地平」。これは井本さんの言葉なんですが、「触覚」というものを井本さんはすごく大事にされていると思うんです。解説していただけますか?

石倉 「触覚の地平」は、井本さんが付けたタイトルなんですね?

井本 はい、何度も変わってここに落ち着きました。修士の時に何度も何度も自分の制作行為を文章化していた時、なぜ自分は粉のガラスを使うことを選ぶのか、あるいはなぜそれを吹きガラスではなく溶解炉でつくるのか、どうして材料に石膏を使うのかということを何回も何回も自問しました。そういうセオリーだからやって来たことが、そうではなくて、自分が何かを選んだり捨てたりしながら粉にしたりしなかったりということをその都度その都度選ぶともなく選んでいる。その結果として、ものができる。それはすごく触覚的なことなんです。最初は触覚という言葉にたどり着かなかったんですが、私は質感をとても意識していて、私は質感が欲しくてこういう仕事をしているんだなということに逆説的に気づきました。

瀬沼 それは順番としては、まずはつくって、それを見て、何個かつくって、それを眺めた時に「あ!」と思ったんですか?

井本 何でこんなものを作るんだろう、結局私は何を作ったんだろう?何を作りたかったんだろう?と。逆から文章化して考えた時に、「あ、質感が意識されている。私の中で」と思いました。どうしてそれが意識されるのかと思った時に、以前はそれが物質の物質たる存在感を成立させるんじゃないかと思っていたんです。じゃあ、どうして質感が物質の存在感を成立させると思うんだという時に、「触覚」という体験と切り離せないことなのだと気づきました。それからずっと、触覚、ですかね。

石倉 不思議なタイトルですよね。「触覚の地平」って、触れる展覧会かなと思って来る人もいるかもしれないですよね。でもそうではなくて、実は見ることによって触覚を感じるというまた一段、言葉の世界で抽象化されていますね。

瀬沼 見た時に何か感じる手触り感。映像の中でも何回もおっしゃっているんですけれど、文章にも手触りがあるというか、すごくそこらへんが気になっているんですよね。

石倉 見感触、読み感触とか。

井本 見て受け取る触覚的な何かということ。細かく説明すると長くなるんですが…。

石倉 目はカンブリア紀に発明されたものなんですよね、生物の進化の中で。それまでずっと、目のない植物が触覚で生きてきたわけですよね。その後に目が出てくるのは、生物が何とか俯瞰したい、と。触らなくても触ったような体験をしたいとか、危険を察知したいとか。あるいは自分が食べなければいけないその捕食する相手をあらかじめ見ておきたいという欲望が生物の歴史を突き動かしてカンブリア紀の大爆発の時に目が生まれていく。それは神経の歴史、感覚の歴史でもあるんですよね。だから触覚というのはプリミティブで、五感の中でも最も深いと言われていて。であるからこそ視覚中心主義というものを乗り越えていこうという時に、一番難しい問題として触覚がでてくるんですよね。

自分の感覚が不確かになっていく

石倉 僕の素朴な感想としては、冷たいんだか熱いんだか分からないとか、柔らかいんだか硬いんだか分からないというか。自分の感覚が不確かになってくるようなディテールというか、マチエールがあるような気がしてすごく混乱したんですね。でもそのあたりがファインアートに近いというか。工芸というよりも美術的なマテリアルとかメディウムの探求や実験みたいなところで、いわゆる美術工芸ではない方法論で物質性というものを再接続していく過程なのかなと思って。

世界的に見て今、物質をもう一度捉え直そうとしている。哲学にも美術にも、人類学にもみんな同じような問題が出てきているんです。

瀬沼 その物質というのは何なんでしょうか?

石倉 今あらゆるものが関係性に置き換えられて、インターネットで世界中が結び付けられて、世界を俯瞰できるようになっていて。僕らが普通に生きていてもGoogle Earthみたいなものでたくさんのビジュアルイメージが入ってくる。触れない経験というものが増えてきている。例えば縄文時代の人は、触れて、見てというのが直結していたが僕らは触れられないものを散々見続けている。実際に触れられないものを欲望させられている。そういう消費体験というものがデフォルトになっていて、デジタルネイティブの世代というのはまさにそうなんです。触れるとは何かということが難しくなっている中で、じゃあ物質ってなんだっけ?というところ。ポスト・インターネットの世界の中での物質性、新しい物質哲学、マテリアリズムというのが今、最先端の問題になっているんですね。

そこで、工芸なんですよ。ものづくりデザイン専攻がやっているような、もう一回ものというものを考えるということが世界的に見て最先端に浮上しているなという気がするんですね。例えばCADや3Dプリンターでできることは増えたわけですが、人類学や哲学で言っているのは、じゃあ何ができなくなったのか。今まで注意深く線を引いきてきたのが、CADによってできたような気がしているだけじゃないのか?みたいな。線を引くとはどういうことなのか?のようなものすごく初歩的なことを考え直すことが21世紀になってから起こっているんですね。そういう意味で今は、すごく面白い時代ですよね。

撮影:山本 崇弘

Profile 作家プロフィール

Information

「触覚の地平」

会 期:2019年3月9日(土)~5月12日(日)9:00~18:00

会 場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT

(秋田市八橋南一丁目1-3 CNA秋田ケーブルテレビ内)

主 催:秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた

企画・構成協力:瀬沼 健太郎(秋田公立美術大学准教授)

チラシデザイン:コマド意匠設計室

協力:CNA秋田ケーブルテレビ