Index

「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」小冊子+相関図、発行!

秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT(ビヨンポイント)で1月18日から始まった展覧会「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」。

「アウト・オブ・民藝」とは、軸原ヨウスケと中村裕太が2018年から展開してきた「*民藝」の周辺をめぐるリサーチ活動のこと。香川から秋田に移住した宇野澤昌樹も加わった3人が、ブルーノ・タウトや版画家・勝平得之など秋田をフィールドワークして出会った秋田の「アウト・オブ・民藝」に迫りました。

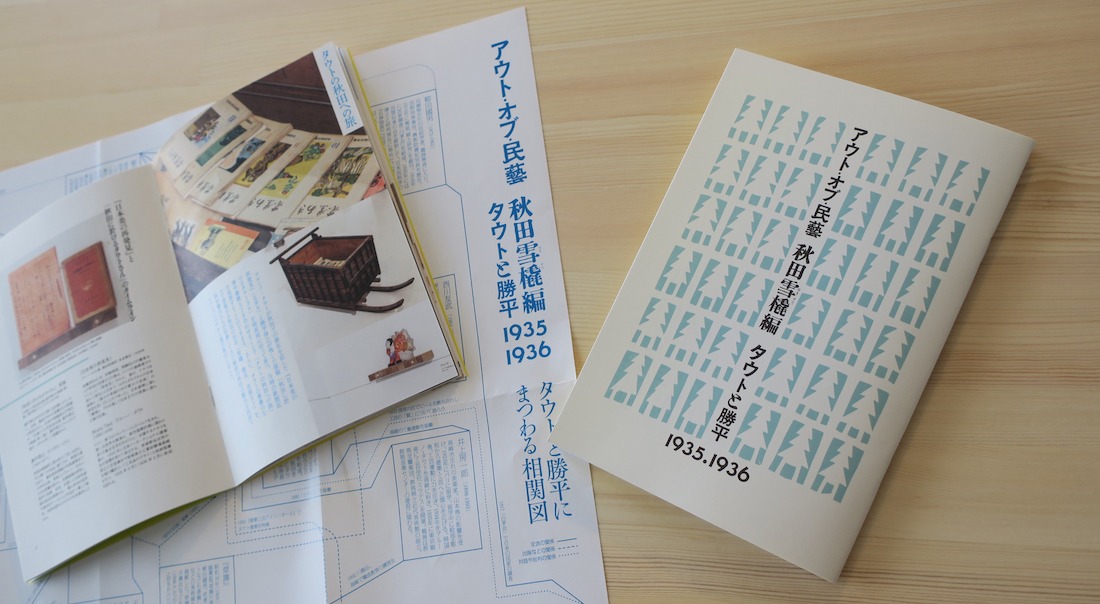

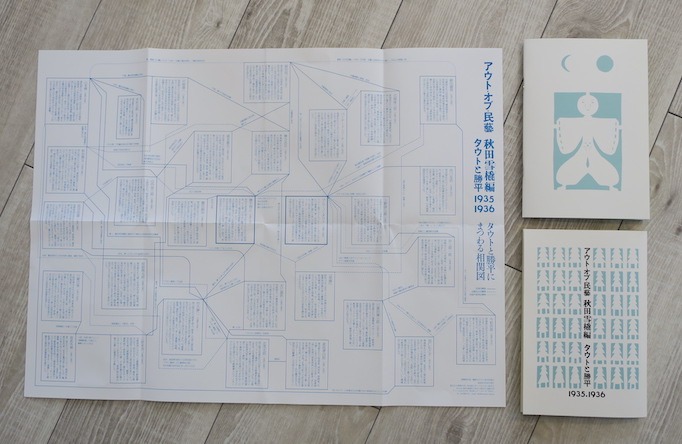

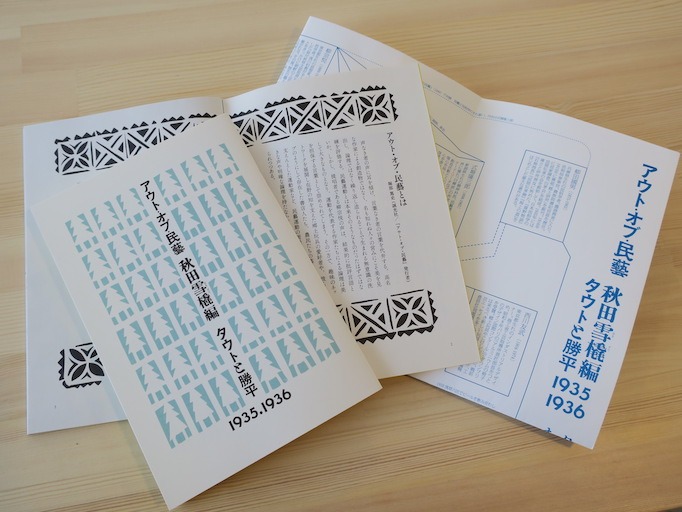

本展ではこの度、展示解説や相関図など展覧会内容をギュッと詰め込んだ小冊子を発行。展覧会の記録に加え、軸原・中村による相関図解説の書き下ろし、秋田で戦前の民具などをコレクションする油谷満夫氏のインタビュー記事、付録にはタウトと勝平にまつわる相関図など充実した内容になっています。

▼送付ご希望の方はこちら

*民藝運動(1926-)とは、柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動。名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具に美を見出し「民藝(民衆的工芸)」と名付けられた。

会場であるBIYONG POINTで展覧会初日に開かれたオープニング・トークでは、2018年に発行された書籍『アウト・オブ・民藝』の版元である誠光社(京都市)の堀部篤史氏が「アウト・オブ・民藝」の成り立ちと展開について解説しました。「アウト・オブ・民藝」とはどのような活動なのか、今後どんな展開を見せていくのかーー。小冊子を手にとる前に堀部氏のトークをご覧いただきたく、当日の記録を公開します。

『日本美の再発見』の旅を起点として

堀部:京都の誠光社という書店の堀部と申します。誠光社は20坪弱の個人書店で、基本的に私が切り盛りしており、店舗営業だけでなく小規模ながら本の発行もしておりまして、2018年に発行した、今回の企画のもととなる書籍『アウト・オブ・民藝』の発行元でもあります。秋田での展覧会には蛇足的になるかもしれませんが、「アウト・オブ・民藝」という企画自体の成り立ちや魅力についてお話させていただきたいと思います。

まず私は、自分の店を閉めてから大阪のモノレールを乗り継いで、伊丹空港から秋田空港まで飛行機に乗ってこの会場まで来ました。1日足らずの旅程ではあるんですがその途上でブルーノ・タウト著『日本美の再発見』を読みながら旅をしてきました。タウトも京都から電車とか車を乗り継いで、上野伊三郎さんの導きのもとに秋田まで旅しています。その途中で勝平得之の版画を目にして、勝平を案内役に迎え入れるという経緯でした。この本を読みながら、なんとなく不思議なタウトの旅情みたいなものを感じながら私も秋田にやってまいりました。

愛情込めて調べ上げた相関図

堀部:話を戻しますと、『アウト・オブ・民藝』という本に至る前に、まずはうちの店のギャラリースペースで小さな展示をしていただいて、その展示に合わせて全5回のトークセッションを開催、終了後にそれを本にまとめようという前提でスタートしたのがこの企画です。そもそも、軸原くんと僕は個人的に友達で、飲んだり飯食ったりして話をする中で、「『アウト・オブ・民藝』ということを考えている」と聞いて、「それ、すごく面白そうだね」と。「じゃあ、ぜひうちでやりましょう」という流れで実現しました。トークするなら中村さんとならできるんじゃないかという話を受けて、お二人で展示とトークをしていただく流れになりました。わたしは「アウト・オブ・民藝」の内容に関わっているわけではなくて、彼らのコンセプトを受けて自分でも勉強しながら本を編集・発行人を務めさせていただいたというわけです。

個人出版なので当初取り次ぎを通すことはせず、いわゆる大型書店には並んでいなかった本なんですけれども。初版1,500部刊行して、展示が松本市に巡回するなどした結果、半年足らずで1,500部が無くなりこのほど重版する運びとなりました。個人出版で2,500部というのはかなりの数字かと思います。大手出版社の初版ですと数万部という感覚はあるかもしれませんが、この出版不況と言われる中でいわゆる人文系出版の初版は2,000部も珍しくないと聞きます。そうするとあらためてこの『アウト・オブ・民藝』の反響の大きさ、「民藝」というキーワードの皆さんからの関心は広いものだなと実感しています。それ以上に、言い方は悪いですが徒花的な、歴史的には決して正史の中心にはいない人たちを拾い上げて、愛情を持って相関図を調べ上げて提示しようという彼らの活動に共感していただく読者が非常に多かったんだなと感じています。

調べて知ることは、最大の娯楽

堀部:『アウト・オブ・民藝』は民藝運動の中心ではなく周縁にいた人たちの方にスポットをあてた本です。何か結論めいたものを出しているわけではなく、民藝運動そのものを批判するわけでもなく、例えば「民藝の周縁にいた人たちが言っていたことが正しいんですよ」という意図も決してない。民藝運動の提唱者である柳宗悦へのリスペクトがあった上で、今考えられているものとはちょっと違うものの見方を提示しているわけです。

そして、この本のもうひとつの主題として、巻頭に山口昌男さんのこんな言葉を引用して載せています。

「ネットワークを知ることが重要なのは、そうした繋がりを知ることによって一人一人の人物についての同時代ならびに当時の記述に残されていない事実というものを、他の人物の側から投影して浮かび上がらせることができるからである」

リサーチをして、古い資料を買い集めて新しい発見をしたり、一般的には語られていないような繋がりを見出すのって非常に知的好奇心を刺激しますよね。それによって何かの批判になっていたり、明確な結論が出なくとも、古本であるとか古い資料とか何か埋もれているものを発掘してきてそれを読み解いて並べ替えるということの面白さが大事なんです。つい最近も、知り合いの写真家がこんなことを話していました。「調べて知ることは最大の娯楽だ」と。ほんと、知ることは最大の娯楽なんですよ。なるほどいい言葉やなと思って。

戦前は本屋が大きな役割を果たしていた

堀部:『アウト・オブ・民藝』のメタ的な読み方としては、彼らがいろんなリサーチを嬉々としてやっているっていうことがあると思います。この本を読むと、調べたり古本屋に行きたくなるような。だから民藝運動に興味がなくとも、アカデミズムとは無縁でも、市井の本を収集して何か研究することの面白さみたいなのがこの本には詰まっているんです。

もうひとつは、この本の中に何度が登場しますが、本屋とか出版社とかお店という存在は、民藝運動だったりその周縁の人脈図のすごく大きな役割を果たしていたということ。出版業界は戦後に大きな取次ができて、1990年代をピークに大規模なものになっていくわけですけれども、戦前は店の人がネットワークを活用して周りの才能であるとか面白いものを出版していた。そういうところにまた才能が集まって、人と人が出会ったり展示が行われたり面白いことが起こっていったわけです。

今は出版とか本の販売が小規模化していく中で、うちの店が個人書店でありながら個人的なネットワークを使ってこういう運動をしたり出版活動をしたりというのはある種、当時にまた戻っているような感じがして、私は自分の立場や出版状況を重ね合わせることができて非常に面白い。だから、民藝とか郷土玩具に興味のある人はもちろん楽しめると思うんですけれども、それ以外にもいろいろな読み解き方ができる本です。

相関図によって立体的な展示に

堀部:本を読んでも展示を見ても、知らない人がたくさん出てくると思うんです。でも『アウト・オブ・民藝』の中心って、相関図を作ることなんです。相関図そのものが展示になっている。相関図というのが彼らのリサーチの成果で、一般的には関係ないと言われている人たちだけれども実はすごく密接に関わっていたり、もしくはちょっとした繋がりだけれどもこれを繋いでみるとこういう考え方もできるんだと。民藝と民俗学を比べてみたり、この人とこの人は交わっていないけれど近いスタンスだと知ったりというのも面白さだと思います。中に知らない名前があっても、知っている人と繋がっていることで関心が生まれますよね。

こんなふうに、全体を見ると知らない名前がたくさんあったり難しそうに見えたりするかもしれませんが、一部だけでも好きであったり何かひとつでもきっかけがあったらそれだけでも十分に面白いと思います。

そして今回の展示は、『日本美の再発見』を読んでから来られるとより面白い。タウトの目線で書かれたものと、案内役の勝平得之の目線で描かれているものが並行して進んで、そこにメディアの目線があったり、油谷満夫さんのコレクションがあったりと立体的になっている。『日本美の再発見』で読んだことが違う視点を交えながら立体的に見えてくるというのは展示にしかできないことだと思います。

民藝とは、生活工芸とは何なのか

堀部:「アウト・オブ・民藝」という企画は彼らが考えていることなんですけれど、私が出版するにあたって興味があったのは、民藝運動という今もすごく注目されているキーワードと民藝理論というのが、現代においてどういうふうに置き換えられるのか、現代に例えるならば何にあたるのだろうということでした。

何より今、工芸的なものを作られている人が民藝運動を参照したり、柳宗悦の言葉を考えながらものづくりをされていることにいろいろと考えさせられるものがある。民藝を現代のものづくりや工芸に置き換えるときに生じる微妙な違和感や、その齟齬というのは何なんだろうと。

松本のクラフトフェアの時期に合わせて展示とトークをさせていただいた時に、質疑応答でこんな発言がありました。『アウト・オブ・民藝』の書籍の前書きで軸原くんが「民藝だから素晴らしいのではなくて、民衆的だからこそ素晴らしいのだと私は確信している」と非常にいいステイトメントを書いています。それに対して、「民衆的というのは誰をもって民衆的と言っているのか」という質問があった。どう答えたらいいか、僕も言いたかったこともあったけれどもその場ではうまく答えられなかった。もちろん、柳の言葉を借りて「民衆的」と引用しているのですが、民衆にあたる人って現代では誰なんだろうと考えると、どう答えていいか分かりませんでした。例えば今、消費者はものを選ぶときに用の美を求めているのか。むしろブランドであるとか付加価値とか希少性を求めているのではないか。あるいは手仕事自体がマイノリティの分野に入っているので、手仕事であることが逆に付加価値を帯びたりする。だから柳の教えに従って工芸品を手仕事で作ろうとしている人たちというのが付加価値を帯びた存在になっていって、そこに齟齬が生じるのではないか。柳の教えに従っているはずが、逆にブランドになったり希少価値になったりストーリーを帯びてしまっている。「生活工芸って何?」と。

『工芸青花』という、現在、工芸を扱う人、作り手、批評する人などが集まって出版している本があって、そこの編集者のお一人が「アウト・オブ・民藝」に興味を持っておられたりして。そんなふうに、これまでのリサーチの話とはひとつ次元の違う何かが繋がっていくと面白いなと思っています。今後もまだまだ「アウト・オブ・民藝」のリサーチや挑戦は続いていくので、ご注目いただければと思います。

(「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」オープニング・トークより)

小冊子+相関図(付録)をお届けします!

◎Googleフォームよりお申し込みください◎

秋田編の展示内容を網羅した小冊子+相関図(付録)の送付ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。5月10日以降、順次発送いたします。

https://docs.google.com/forms/d/1Zv-lF_Mzs0OqX1EOIGsblGI3LUoFl9CQ2tmXvzuFTQM/edit

Information

「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」

チラシダウンロード(PDF)

■会 期:2020年1月18日(土)〜5月10日(日)9:00〜18:00

(※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月6日まで臨時休館。7日以降は時間を短縮して再開 [変更時間10:00〜17:00] )

■観覧料:無料

■会 場:

秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内

■企 画:軸原 ヨウスケ、中村 裕太、宇野澤 昌樹

■主 催:秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた

■協 力:秋田市立赤れんが郷土館、油谷これくしょん、秋田菓子宗家かおる堂、秋田魁新報社、誠光社、CNA秋田ケーブルテレビ

■小冊子+タウトと勝平にまつわる相関図(付録)

「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」

2020年4月20日 発行

編集|宇野澤 昌樹、軸原 ヨウスケ、中村 裕太、岩根 裕子

デザイン|軸原 ヨウスケ

写真|草彅 裕(会場)、森田 明日香(イベント)

発行|秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた