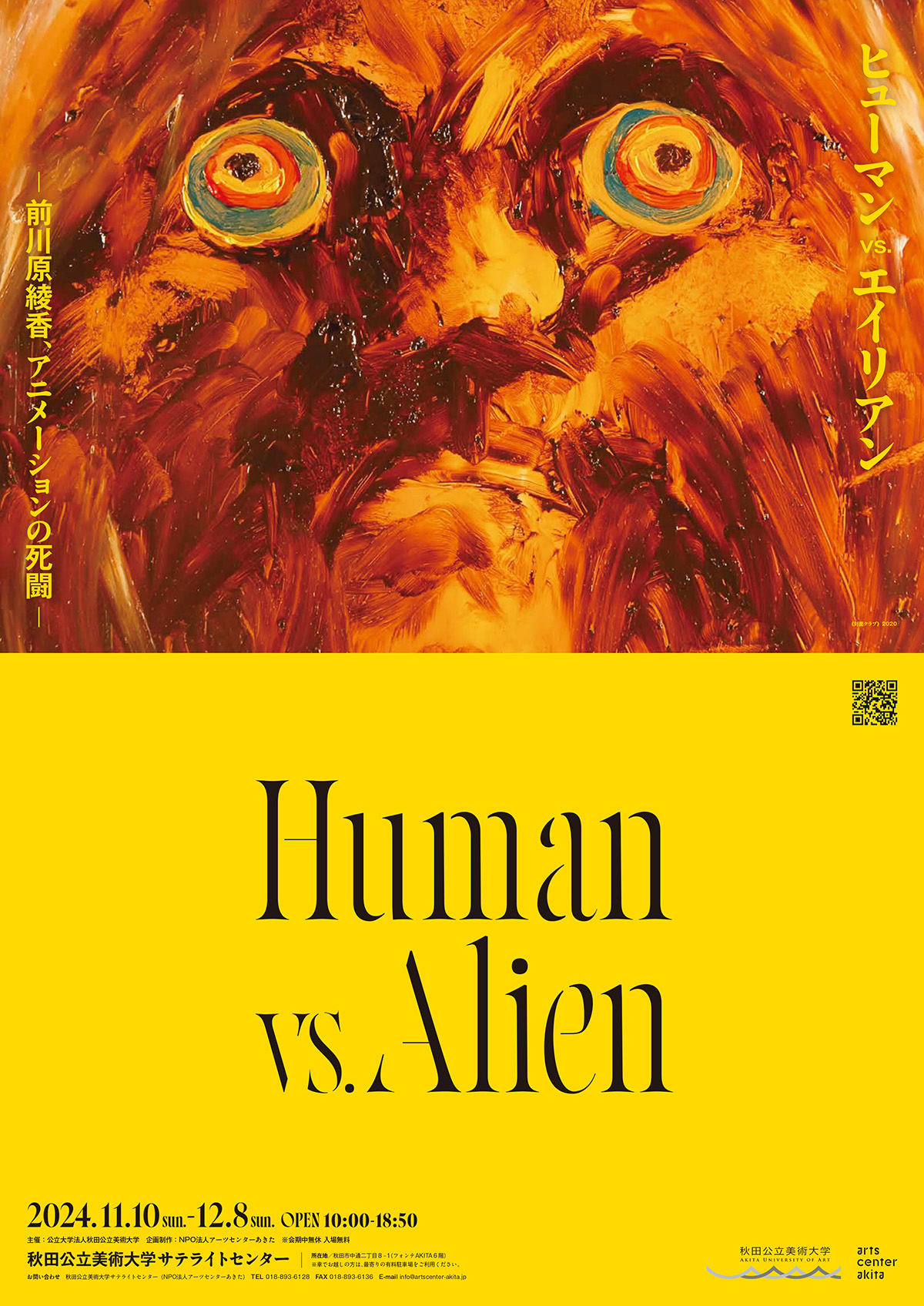

秋田公立美術大学を2020年に卒業した前川原綾香による展覧会「Human vs. Alien -前川原綾香、アニメーションの死闘-」。秋田公立美術大学サテライトセンターで行われた本展で前川原は、大学3年の頃から油絵の具を使って制作しているアニメーション作品を上映・展示しました。

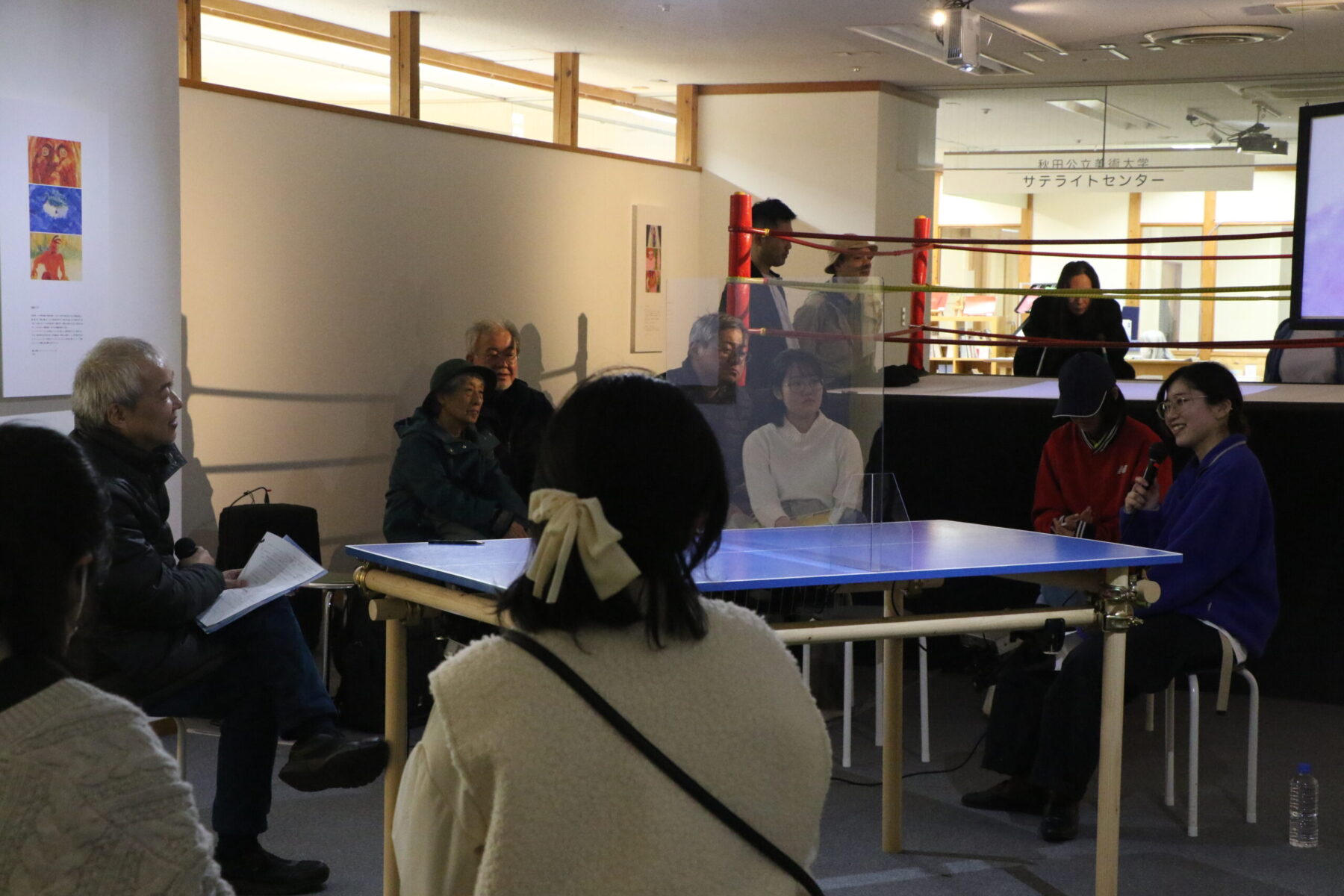

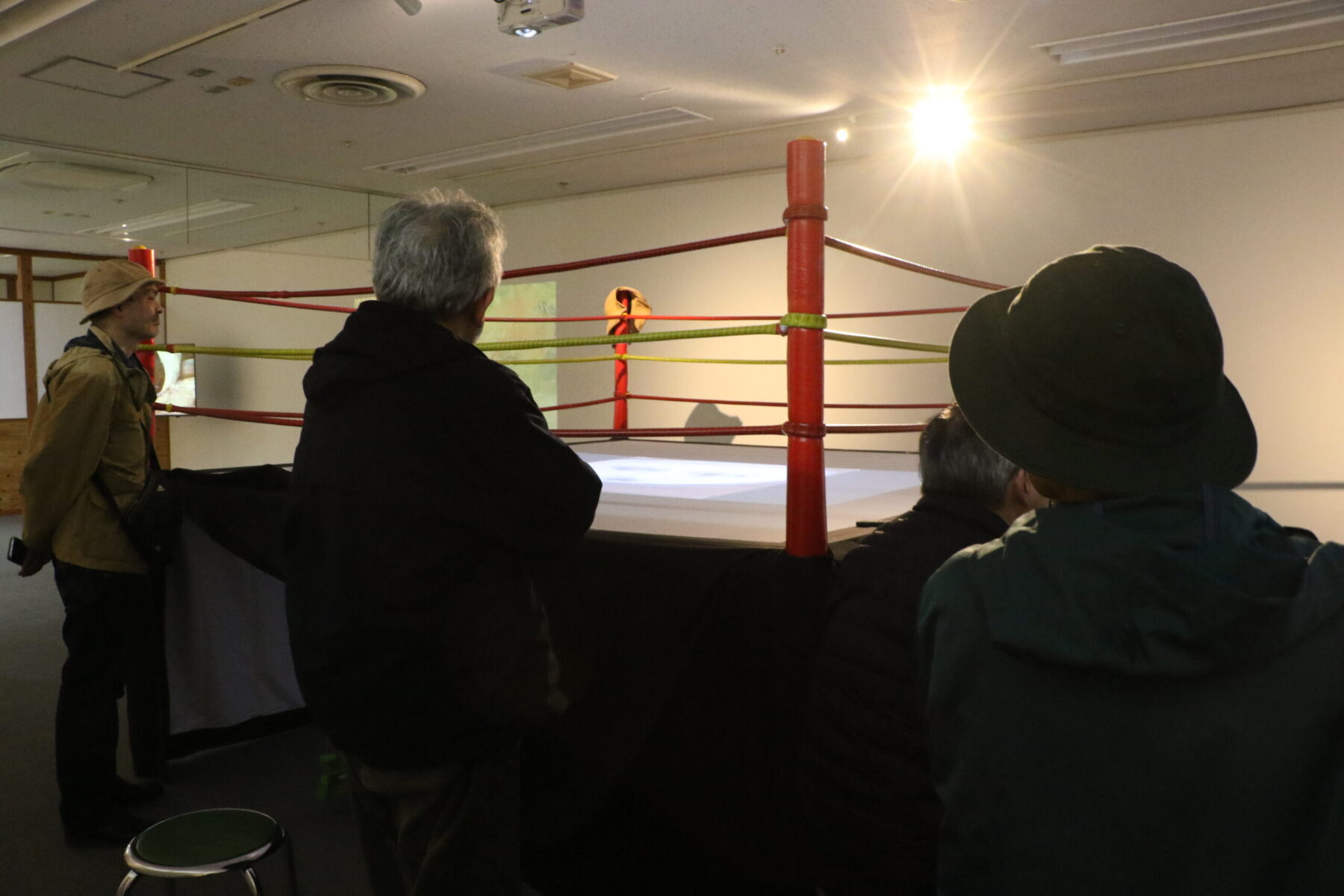

2024年11月16日に開かれたトークイベント「アニメーションで闘うこと」では、前川原の学生時代を見守ってきた岩井成昭教授(秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻)をゲストに招き、卓球台を挟んだ選手同士のように二人が向かい合い、その周りを聴衆が取り囲むかたちでトークイベントが始まりました。

パーソナルな情報を排除する

前川原:皆さん、こんにちは。秋田公立美術大学卒業生の前川原綾香と申します。本日はお越しくださり、ありがとうございます。私は大学3年生の頃から油絵の技法を使ってアニメーション制作を行っておりました。本日は学部の頃からお世話になっております岩井成昭先生にお越しいただきました。学生のときのことなどを振り返りながら、作品、アニメーション、技法、そして闘いについてお話しさせていただければと思います。よろしく願いいたします。

岩井:こんにちは、皆さん。こんなにたくさん人が集まるなんて、よかったです。ものすごく緊張してる前川原さんを久しぶりに見ました。

前川原:こんなすごい規模になると思ってなくて、ちょっとびっくりしましたね。皆さん、ありがとうございます。

岩井:ちょっとはりきってみましょう。

前川原:よろしくお願いします。

岩井:私は大学で2年間、教員として前川原さんを見守ってきて、その後、前川原さんは大学のインフォメーションセンターに勤めていらっしゃったので、そこでは、逆にいろいろお世話になっています。その間、着々とアニメーションの作品を作ってきて、今回、こういう形で何年かの作品を振り返ることができた。非常にいい機会だと思います。さまざまな挑戦を試みた作品がつながっていても、前川原さんの持つ、ちっともブレないコンセプトと制作姿勢が、よく分かる作品展になっていると思います。

ここからは私が、いくつか質問をしながら進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

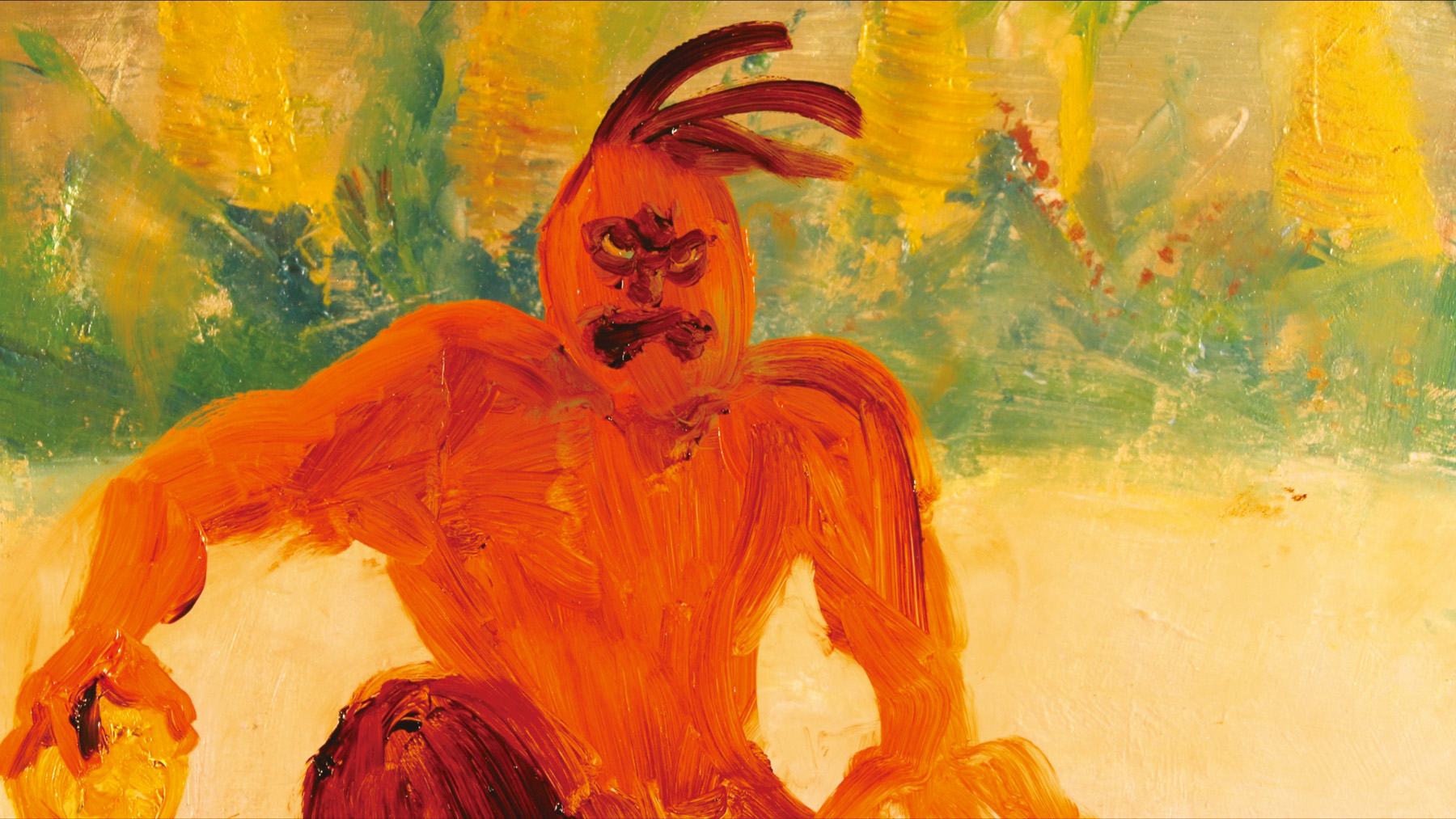

岩井:前川原さんの作品の印象はポップだったり、ダイナミックな感じ。色彩も非常に鮮やかだし、しかもアニメーションとして動くのでとっつきやすい作品なのかなと思ってました。けれども、意外に深いコンセプトを秘めてらっしゃって、ちょっとそのへんのことを、学部時代には話せなかったことも含めて、お聞きしたいなと思ってます。

皆さんも解説を読んで、彼女の作品の背景にある言葉として「痕跡を消す」っていうキーワードがあることに気づいたと思います。美術作品とか、建築とか、いろんな分野において、痕跡にフォーカスすることは重要な意味があって、痕跡を残したり探していくっていうことを重要視する表現者は多いと思うんですよね。にもかかわらず、前川原さんは痕跡を消すっていうことにこだわっていて、だがしかし、作品として痕跡ははっきりと残っているわけですよね。そこに大いなる矛盾があるんですけども、そこが私はすごく面白いなと思って、いつも前川原さんの作品解説を聞いていたんです。その辺の関係性を、現在のご本人に聞きたい。「痕跡を消す」っていうのは、ご自身としてはどういう定義なのかを、身近な話からで構わないので、説明していただければと思います。

前川原:「痕跡を消す」ってことについて。この話をしますと、皆さん驚かれるので、「みんなは違うのかい?」って思うことがあります。キャプションの冒頭に書いたんですが、これは私の子どもの頃からの習性なんですね。

痕跡を消すようになる根源的な経緯があります。私は3人姉妹でして、姉が2人、私は末の妹でした。小学生の頃、さくらももこの影響とかだと思うんですが、姉妹それぞれが日記をつけるっていうムーブメントがあったんですよ。

日記ってパーソナルな物なので決して他人に見せることのないもの。そういうアイテムだったんですが、誰が始めたのか、日記を盗み見し始めるっていう事態が起こりました。私もされたし、したんですが……。とくに2番目の姉はすごく律義にたくさん記録を残す人だったので、非常に読み応えのある日記で、私はよく読んでたんです。

人のものを盗み見するってことは自分自身のものも盗み見される。そういう状態になりまして、自分でやっておきながら「めちゃくちゃ嫌だ!」と思った。まずそこが第一の根源的な恐怖を覚えたタイミングになります。

前川原:私はその後、日記は見られるのも怖いし、シンプルに書くの飽きてやめたんですけれども、それ以降も、日記の他に、それまでのお絵描き帳ですとか、小学校から高校までのノートとか、プリントの類、そういった物体、回答の一節すら読まれるのが嫌だった。かつての日記の恐怖から、自分の知らないところで見られるっていうことが響きまくっていました。あるときからずっと、実家に帰省するたびに残っていた紙を、ちぎって捨て、ちぎって捨てっていうのを繰り返していた。シュレッダーとか使えばいいのに手でちぎって捨てるっていう、そういったことを、ずっとしておりました。

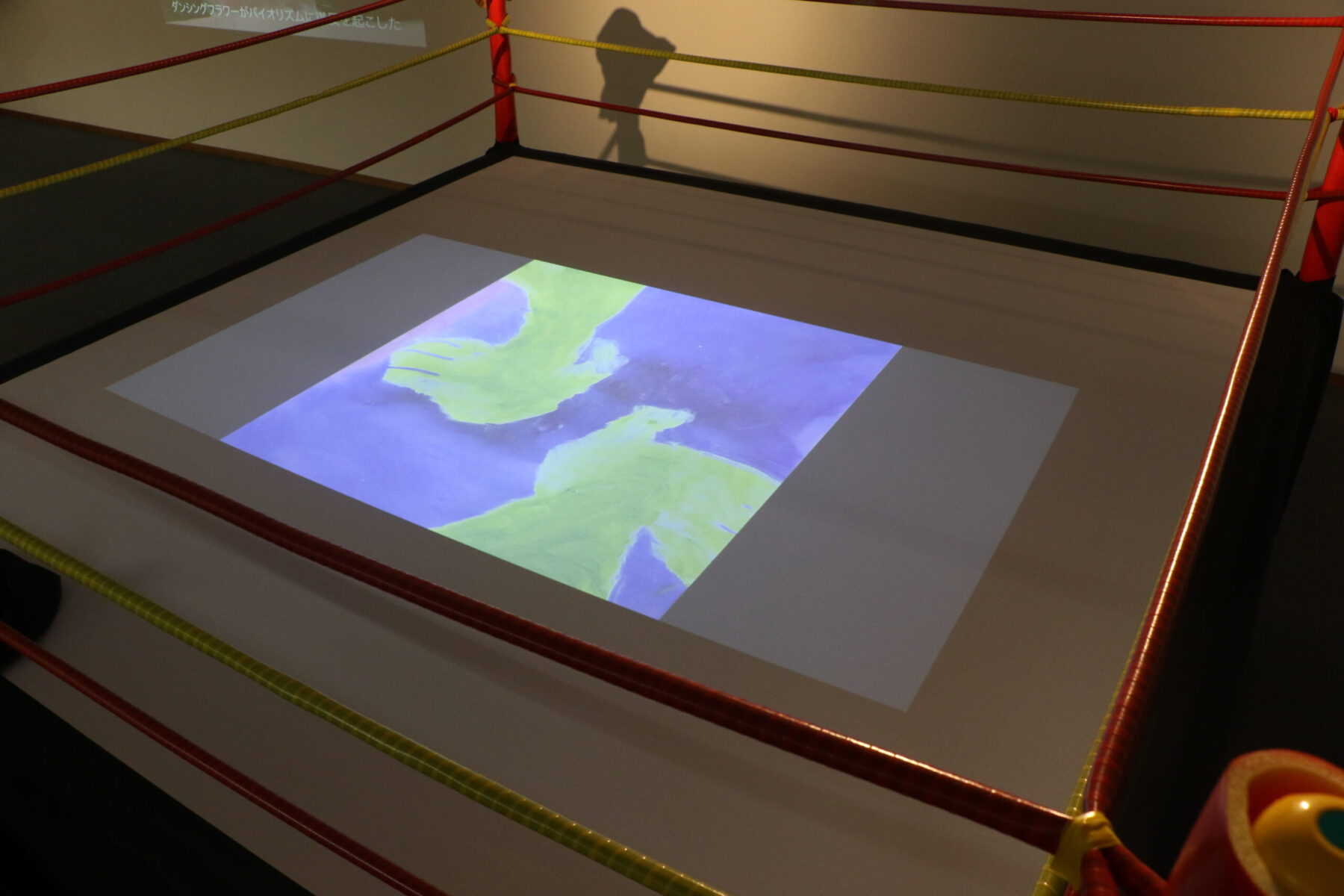

美大生になって、作品を作るっていうことになりまして、当たり前なんですけど、作品が残るんです。卒業制作が始まるときに、その頃にはもう既に油絵でアニメーションをやるっていうのを、手法としてはやっていました。私のアニメーションの特質は、ひとつの支持体、例えばガラス板1枚にずっと同じ原画を描き連ねていき、原画が残らない点。描いて撮影して、その上に次を描いては撮影して、それらをつなげてアニメーションにしているという作り方をしています。

最初は、油絵って乾きにくい素材なので、そのまま、地を活かして描いていけば楽なんじゃないかという、不純な動機から始まったんですが、この限りなく資材を残さない方針は、かつての私が行っていた、痕跡を残さないという習性に基づいて選ばれた技法なんじゃないかと思ったんです。それで続けていった。

先生がさっきおっしゃっていたように、今こうやって展示ができるぐらいには、物が、インスタレーションや映像込みで、物が残っているんですね。それでいて、なお痕跡を消すというのをうたっているのは、私の中で痕跡の定義が「パーソナルな情報を限りなく排除する」というものになっているからです。私が当時考えたのは、個人的な情報を排除し、作品にし、あくまでアニメーションとしての映像作品を提示すること。あくまでもパーソナルな情報を抜いた一つのアニメーションという状態で、それらを観客が見ている間に、前川原綾香はいなくなり、パーソナルな本体は消えていくぞ、という意思表明の下に作っていっているというのが今のスタンスになっています。

岩井:やっぱり今、学生の制作においても、一般的にアート界を見ても、自分のパーソナルな生活とか、ある種の当事者性といったものと紐づけた作品は結構多いと思うんですよね。だけど前川原さんの場合は、パーソナルの部分とかプロセスみたいなものを、全部消し去りたいと思うわけですね。

前川原さんは今、できあがった作品からは自分のパーソナルなイメージが、もう読み取れないというふうに思いますか?

前川原:ところがどっこいって話ですね。先生はどう思いますか。

岩井:非常に難しいところですよね。作品自体は、筆の跡からパッションが表出していたり、すごく表現主義っぽい。ときには手でこすったような跡とか見えるから、絶対に人が介在しているというのは、よく分かる作風ですよね。だけど、あえてその過剰な表現主義性が、作者存在の隠れ蓑的な効果を生んでいる、という仮説はたてられるかもしれない。

全然、違う傾向の作家なのですが、前川原さんの作品から連想したのが、コンセプチュアルアートの河原温という著名な作家です。彼は、日付のみを絵画にする《日付絵画》や《I got up》という起床時間を示した絵葉書を毎日友人に郵送するような作品があります。これらは、自身が存在していた事実は明確に残しているけれど、本人固有の情報、つまり筆跡や、自身の姿を写した画像などのパーソナルな情報は公にならないよう管理し、そのほとんどを消去しています。つまり、自身の存在の証明はしているのに「痕跡」は一切残していないのです。

ひょっとすると、そういうところとも前川原さんの仕事に実はつながってるんじゃないかと。前川原さんの作品は、すごく人間くさい部分があるんだけど、そこに登場するのは抽象化された闘争本能の化身であり、作品を見る限りでは作者との関係性は見出せない。そのあたりも、どこまで本人が意識して制作していたのかは知りたいところですね。

リセットDNA

岩井:今、幼い頃の話を聞きましたけど、私は、初めて前川原さんと面談をしたときに聞いた話で、どうしても忘れられないエピソードがあって。前川原さんのお母さまの話なんですけど、お母さまが今のお家に嫁ぐとき、お母さまはシティーガールだったのね。

前川原:比較的、シティーガール。

岩井:一方、お父さまのいる、今のご実家は農業をやっていらして、割と農村での生活だった。その頃、お母さまが聴いていたミュージシャン、誰でしたっけ。

前川原:山下達郎。

岩井:山下達郎というミュージシャン、皆さん、ご存じだと思います。シティーポップの代表選手ですけれども、その人のCDをコレクションしていたのに嫁ぐ前に全部捨ててしまった。と思ったら1枚だけ残ってたらしいんですが。

全部捨てて嫁いだって話を聞いて、それは私にとってはすごく印象が強くかった。今までの人生みたいなものを一回リセットするようなDNAが前川原さんにも受け継がれていたのではないでしょうか。

前川原:この文脈の中で、改めてその話を聞くと、もしかしたらそうなのかも、と思いました。

母の場合だと青森県十和田市のシティーから市内の農村へ。同じ市内での小さな移動ではあったんですが、母にとっては、「もう街には戻れないかもしれない」、「あのおしゃれな日々には、もう戻れないかもしれない」ってぐらいの気持ちがあったそうで。母はすごく山下達郎が好きだったんですが、シティーへの取っ掛かりを排除するために、ベストアルバム1枚だけ残して捨ててしまった。ベストってのがまたいいですね。これは初めて聞いた時にはびっくりしたエピソードです。

岩井:私もとても印象に残っていました。前川原さんの「痕跡を消す」というコンセプトを理解する鍵かもしれないですね。

岩井:先ほど、技法の話が出てきましたよね。ガラスに油絵を描くこと、自分のコンセプトにしっくりくるということで採用したというような話でしたが、他の作家に影響されたりとかはありますか。

前川原:ガラスに油絵を描くという技法は既にロシアのアニメーション作家の人とかが、さまざまやってるので、そういう技法ってことになっちゃいますね。それ以外の部分としては、考え方の話とか。

岩井:技法じゃなくても全然いいですよ。

前川原:近い話かどうか分からないんですが、存在を残しつつも消え去るみたいな話だと、私、すごい印象に残っている映画があります。『百万円と苦虫女』っていう見事な映画なんですが。簡単に説明すると、軽犯罪で前科を持っちゃった女性の主人公が、実家にもいられなくなって、日本の各地を転々とする。移動した先で主人公は、生活費と移動するためのお金の合計値として100万円を、アルバイトとかで貯めたら、その地を去るというルールを持って、それで農村とか、海辺の街とか、いろんなところへ行くというストーリーなんですね。行く先々で、彼女はいろんな人間関係に巻き込まれるんですよ。集落の若い女だから桃のキャンペーンガールになってほしいとか、恋愛トラブルに巻き込まれたりとか、いろいろ、しがらみがある中を彼女は過ごすんですが、100万円がたまったらいなくなる。

関わりのあった人たちの中には、彼女と関わったという記憶は残るんですが、彼女は写真とかを全てなくした状態でいなくなっちゃうので、どんどん人の中で存在が薄れていっちゃう。だけど、フックはあるんですよね。人が急に来て、そしていなくなる。存在はないが、何かあったかもしれない。そういう空白と血肉を感じる構造が、私はすごくすてきだな、と。なので影響を受けるというところでは、そういうふうに命の感じ方といいますか、考え方の影響を受けた作品とかはありますね。

岩井:なるほど。アニメーションの技法を聞こうと思ったんですけど、もっと深遠な話になってきましたね。

ちょっと話がずれちゃいますけど、苦虫女と似たような生活をしてる人って、アーティストにもいると思います。特にレジデンスとかはね。

私もある時期、3年ぐらいレジデンス巡りをして、それで生計を立てていたときがあったんです。

やっぱり一つの地域に入って、1カ月くらいは客人なんですよ。2カ月くらい経ってくると、何となく慣れてくる。長いところで1年ぐらいいたこともあるけど、3カ月目ぐらいが限界だった。これは私の個人的な体験ですが、3カ月くらいになってくると地域の人たちの、あるグループに自分が所属しちゃうんですよ。そうすると、他方のグループに属する人との関係が悪くなる。不思議なことに小さなコミュニティーであればあるほど、そうなんですよね。最初のうちはおしなべて、いろんな人から話を聞いたり、情報を得ることができたんですけど、時間が経ってくると、だってあなたはこのグループでしょみたいな扱いになってきて、仕事がしにくくなった。

そういう経験を思い出しました。しがらみがどんどん絡まって大きくなっていく前に、それをイレイズする、消し去るために自分が場所を離れるっていうのは、すごい理にかなっている感じがしますね。

でも、私はよく学生に対して「制作に関して経験を積み上げていけ。課題ごとに考え方をリセットするな」みたいなことをよく言ってた。

前川原:言ってましたね。

岩井:言ってたよね、しつこく。だけど、やっぱりリセットするっていう選択肢が有効なケースもありますね。ちょっと反省してます(笑)。

前川原:でも積み重ねもやっぱり大事ですね。こんな作り方してる自分が言うのも変ですけど。

プロレス -演劇性と血肉の通った闘い-

岩井:全ての作品が基本的に闘っているんだよね。

前川原:そうですね。

岩井:何かと何かが闘っているんだけど、その闘い方というのは、やみくもに闘っているんじゃなくて何かしらの取り決め、ルール、信頼関係みたいなものをベースにしている。全然、違う他者の間にも、それらがあるというのが前提になってるんじゃないかと思う。闘うことというモチーフに関しては、どういうこだわりがあるのか、お聞かせください。

前川原:今回の展示の表題にも「vs.」とありますからね。これだけ並べておいて、今さら私も「結構、闘ってるなあ」と思いました。

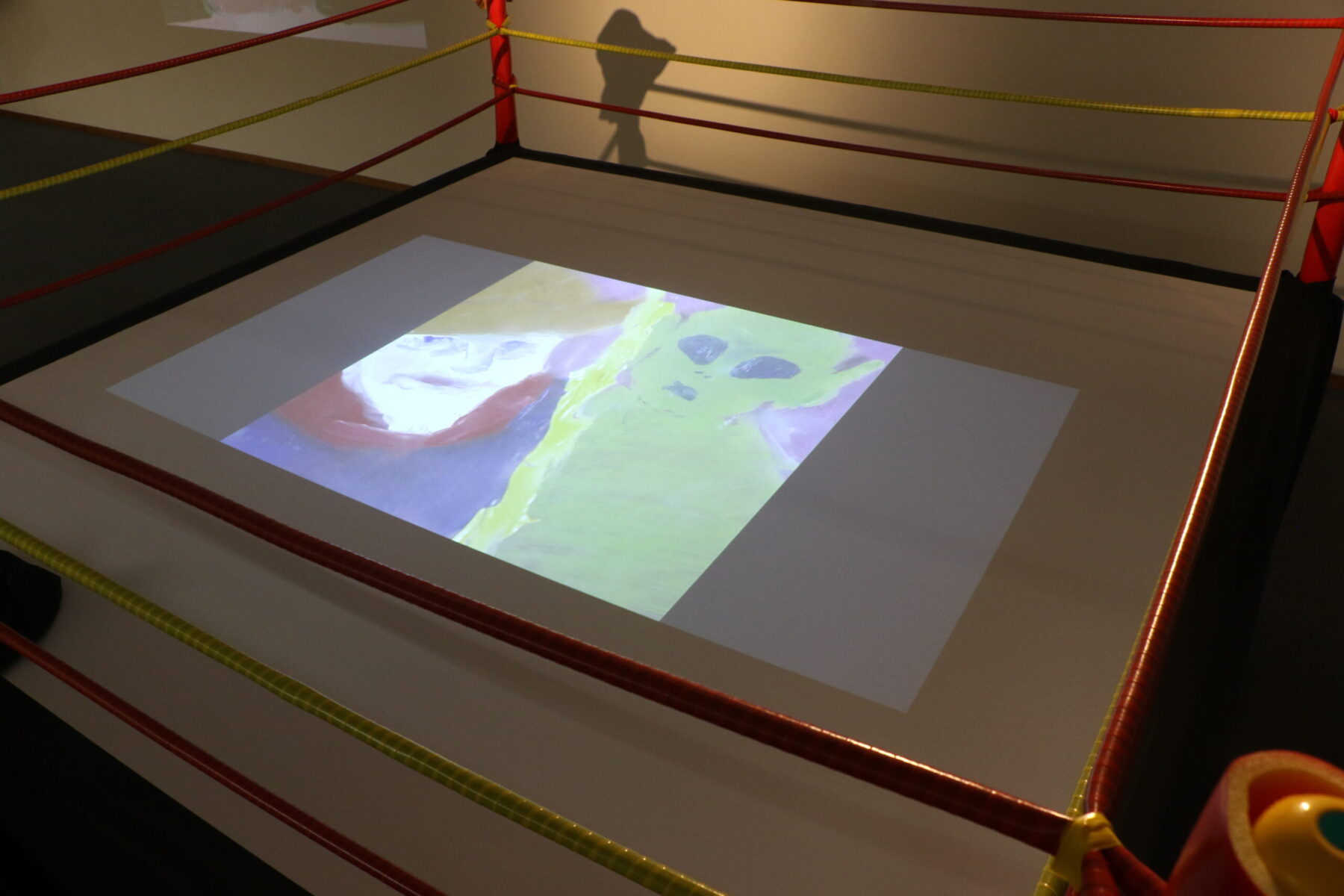

会場中央に、非常に立派なリングがあります。これはプロレスリングを模した、本当にでっかいリング。私はプロレスが好きでして、大体、高校の3年ぐらいあたりから、じわじわと見始めました。プロレスのいいなって思うところは、もちろん闘うこと、試合ってことになるんですけれども、そこには確実に、先生も言っていた信頼が存在する。だからこそ試合性があるんだと思っています。

プロレスの特徴的なところが、攻撃を基本的に受け止めるっていうのがマストな仕様なんですよね。もちろん中央ではねたり、ロープワークのように逃げたり、場外に出ちゃうとかもありますけど。お前ならよけれるだろう、お前なら受け止めきれるだろうみたいな、競技者としての相手への信頼があるからこそできるスポーツ、エンターテインメントだなと思っています。

岩井:私が子どもの頃は一応、プロレスブームだったんですよね。

前川原:いいなあ。

岩井:その頃のベーシックな知識はあるんだけど、最近のプロレスは全然、分からないですね。だから対話の相手としては、ふさわしくないかもしれないですけど、続けましょう。

やっぱりプロレスって虚構性というか、虚実の入り混じった、これはいったい、どっちなんだろうみたいな部分がある。本気でやってるのか、それとも演技なのか、よく分かんないところ。トークの前に前川原さんには話したんですが、『ビヨンド・ザ・マット』っていうドキュメンタリー映画があるんですね。その頃の現役のプロレスラー、テリー・ファンクとかそういう人たちが、これは全部、演技だと言ってるシーンがあるんですよ。息子さんなんかが試合前に「お父さん、怪我しないで」ってすごい心配してるんですが、「これは全部、決まってるんだ。だから大丈夫だ。対戦相手は俺の友達だ」と言ってるシーンまである。全部、作られた物で、筋書きがあるんだっていうのを暴露しちゃった映画なんですが、そういうものを見た後でもプロレスって、たぶん面白いんだろうと思うんですよ。そのへんのことは、もうちょっと聞いてもいい?

前川原:もちろん。ぜひお願いします。

岩井:前川原さんはどういうふうにプロレスを楽しんでるの?

前川原:人によると思うんですけど、私は闘いの技量として、しっかり見る目があるわけではなくて、見るのは例えばストーリーとか。プロレスを語るにあたって、なかなか言っていいものかっていうところがあるんですが、さっき先生もおっしゃったように台本、いわゆるブックの存在が、あるとかないとか言われてるんですよ、プロレスは。

基本的にはあるとしまして、この選手が勝ち、この選手が負け、ここに遺恨が残る、また別の選手が絡むみたいなゴール地点があると。それを仕立て上げるのに、団体にもよるんですが、ビッグマッチに至るまでの前哨戦とか、当日のリングの中での試合展開までが作られていく。演劇性を伴いながらもそこには肉体の、血肉の、生があるんですよね。選手の方々は、皆さん、怪我をしない体づくりをして、怪我をしない受け身をしてるんですけど、どうやっても何が起きるか分からないところがあり、それが生の試合のおもしろくもあり、怖いところでもあるわけで。

めちゃめちゃ丁寧につくられたビッグマッチなのに、選手がうまく着地できなくて、自爆で脱臼して、そのまま試合が数分で終わってしまうとか、全然あるんですよね。その肉体の生感をもちながら、同時に人気エンタメですよね。

岩井:何となく、素人なりに分かってきました。肉弾戦がリアリティーをもつために、ある程度ルールや筋書きを決めてないと危ないんだろうね。ちゃんと筋書きがあっても、脱臼するとか、そういうことが平気で起きちゃう。そういうスリルなんでしょうね。プロレス詳しい方からすると、なに言ってるんだろうと思われるかもしれないんですが、解釈は自由なので。

前川原:それでこそプロレスなんで。

岩井:同じ土俵で対決することとか、強さの誇示じゃない取引とか駆け引きみたいなものが面白いって言ってましたよね。

前川原:そうですね。圧倒的な力っていうのも、もちろん、あるとは思います。闘いというのは、いろんな実力差を持った人たちが集まる場なので。例えば北斗晶と紅夜叉っていう選手の若い頃の試合があるんですが、めちゃめちゃ北斗晶が強くてかっこいいんですよ。紅夜叉っていうスケバンみたいなレスラーは、オラオラと歯向かうんですけど、北斗晶はリングの中央であぐらかいて全部受け止めて、その上で秒殺する。そういう強さも本当に面白いものではあるんですよ。

ですが、私がこれらの映像で描いてるのは、基本的には力が拮抗してる状態なんですよね。《対面クラブ》(2020)とかもう、両者ノックアウトですしね。

岩井:力が均衡してないと、闘い自体が成立しないもんね、はっきり言って。

前川原:そうですね。そこのせめぎ合いを見たいっていうのが、私がプロレスに求めるところかなと思います。

マッサージバトルと凄惨な闘い

岩井:作品の中では闘いはあるけれども、プロレスとはっきり分かる作品はないですよね。

前川原:そうですね。

岩井:はっきりとは出てこないけど、ライトモチーフみたいなものになってるんだと思う。

すごいのは最新作《Human vs. Alien》だね。エイリアンと人間が闘って、でもマッサージをしあうっていうプロット。マッサージをしあって、それでその後、人間が解放されるんだよね。解放されるんだけど、そもそもUFOみたいな存在って、誰に言っても信じてもらえないようなところがあり、本当に現実に起きたことなのか、自分でもよく分からない状態におかれているのだろうと思うわけです。だけど、揉み返しがくることで、事実であると認識できるという発想が異常におもしろい。最新作のこの発想はどこからきてるのか、ちょっと教えてください。

前川原:これね、マッサージバトルです。

岩井:マッサージバトルって大体、あるんですか。地球上に存在するんですか。

前川原:フィクションの話です。私が認識しているものだと、『すごいよマサルさん』とか『ピューと吹くジャガー』の作者うすた京介が1回、『ピューと吹くジャガー』の作中で『カリスマ整体師 あおすじ吾郎』っていう2、3話ぐらいのシリーズを描いた回があります。

岩井:ごめんなさい、それはコミック?

前川原:コミックです。主人公は、すごくやさぐれた整体師。そこにすご腕の貴公子が現れて、こいつも整体師なんですが、二人はライバル関係になる。いや、一方的にライバル視してるだけかな。まあ、最終的にユミコって女を巡ってバトルするんですが、整体師なんで、お互いに、技、腕、きめられたって思ったら肩こりが治ってるみたいな。その展開がずっと続くんですよ。最終的に本筋とは一切関係がないキャラクターが出てきて、地球を抱きかかえて終わる。「みんなでひとつになるのです」って言って。そういう、ちょっとよく分からないシリーズの回がありまして。あれはまさに、マッサージバトルの原点かもしれないですね。

岩井:そうか。前川原さんの発想って、そういうサブカル的なところもすごく強い。プロレスのサブカルっていうのはちょっとおかしいかもしれないけど。漫画の引用とか、漫画的なバックグラウンドも強いと思います。

私は前川原さんに紹介してもらった『ディエンビエンフー』っていう漫画を一晩徹夜して読ませていただきました。

前川原:おお、ありがとうございます。

岩井:多分あれが原点でしょうね。ベトナム戦争の時代の話なんですけど、作者の西島大介さんっていう人の描くキャラクターはとてもミニマムにデフォルメされてる。ときどき、キャラクターの区別がつかなくなるくらいシンプルなんだけれども、怖いのが、バトルのシーンになると、めちゃくちゃ残酷になる。だけど、キャラクターがリアルに描かれてないからこそ、残虐性みたいなものがすごく普遍化される。キャラクターが持っている個性が残虐な事態を生み出したんじゃなくて、これって普遍的に世界中で、戦争とか内戦とか、そういう場で起きてるような問題なんじゃないかってところまで抽象化されてる作品なんですよね。これはもしかしたら前川原さんのベースにある、何か闘いのプロトタイプなのかなと思ったんですけど、どうでしょう。

前川原:まさか読んでいただけると思っていなかった。ありがとうございます。

私が『ディエンビエンフー』という漫画を読んだのが大学入学して初めの頃。最初は本のデザインがいいねと思って手に取ったんですけど、読み始めると、2頭身とか3頭身のすごくかわいいキャラが容赦なくフルボッコ、血まみれ描写みたいな、そういう作品だった。ベトナム戦争の話なんですが、基本的には銃火器の存在をガン無視して刃物で切り刻むって感じ。己の肉体こそ全てみたいな、かなりフィジカル強めの闘い方をする。フィクションだからこその闘い方。ちょっと《対面クラブ》に近いかもしれないです。

『ディエンビエンフー』の主人公は非常に弱いんですが、ヒロインのプランセスというキャラクターは幼い頃から敵をばんばん倒すために育てられて、アメリカ兵を切り刻んで倒していく。その子自身も、肉体で向かっていくから、ばんばん殴られる。歯も折れる。もちろん強いけど、殴られる。そこが私はすごくいいなと思いまして。……やっぱり殴り合いが好きなんだな。

岩井:それ、すごいですね、殴り合いが好きって言えちゃう前川原さんが。そして、この漫画には、ちょっと文脈を超越した感じがあるんですよね。マッサージバトルとは逆に、『ディエンビエンフー』からは闘うときのルールみたいなものは全然、感じられない。でも、先ほど言われたように《対面クラブ》のバトルのシーンの構図だとか、スピード感みたいなものは、かなり『ディエンビエンフー』の影響を受けているわけですね。

前川原さんは以前からターザンとか、人とは違う肉体を持った主人公みたいなのを登場させて闘わせるっていうことをやってる。これが仮に全部ターザンだとしたら、それは私たちにとっては抽象化されたキャラクターが闘っていくという点において、『ディエンビエンフー』のような漫画との共通項があるんじゃないかと思って見ていました。

温室育ちのターザンの崩壊

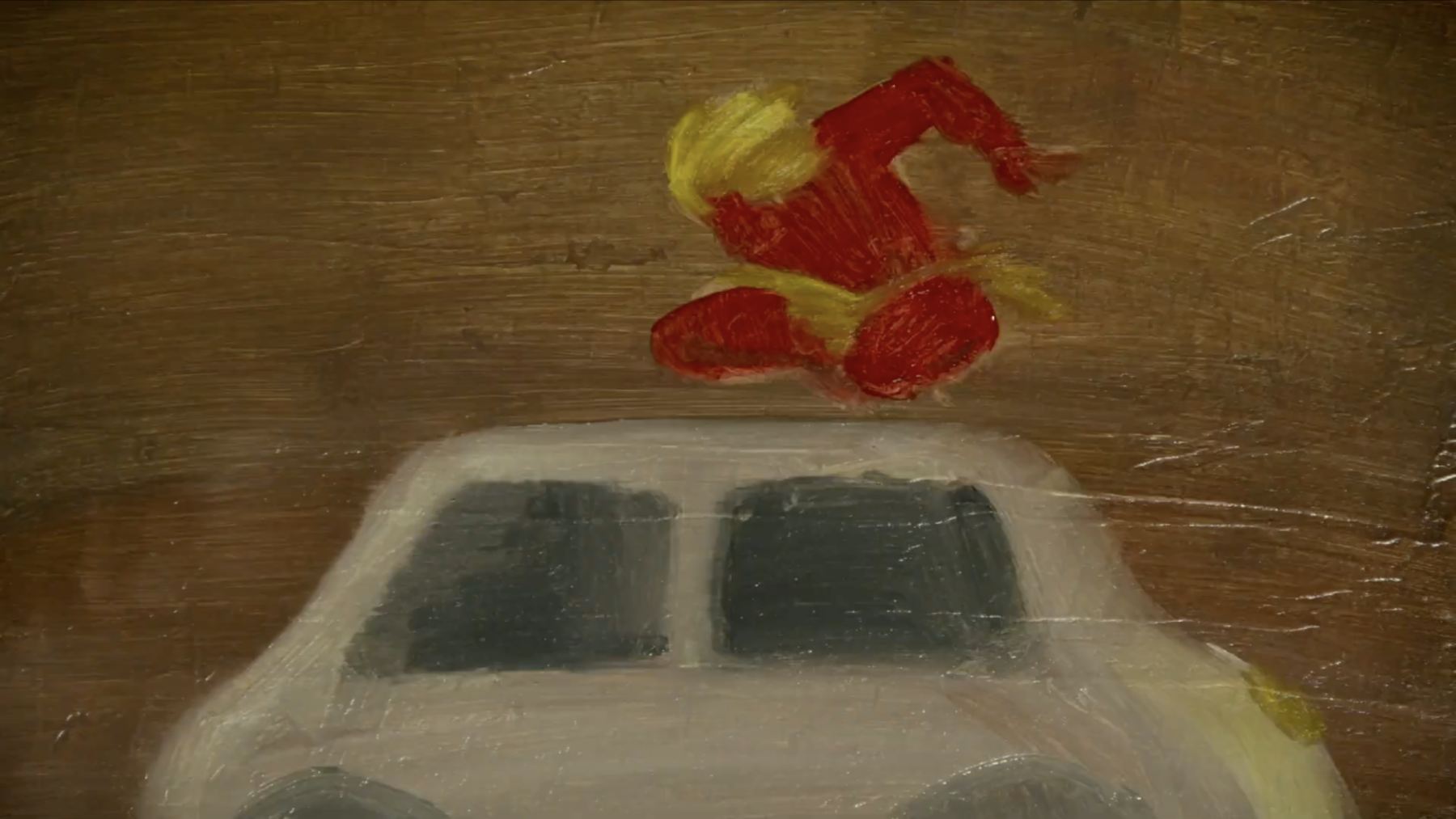

岩井:最後に前川原さんの作品の感想をひとつ言いたいなと思います。前川原さんの作品の面白さっていうのは、痕跡を消すことがどの段階で行われているかという部分にあると思います。大きな矛盾をはらみながらも、とても重層的に作られてるなと思うんですよね。卒業制作の作品《TARZAN BOMB》(2020)がビニールハウスの中にあるんですが、あの作品はひとつ傑出したところがある。

岩井:プロセスとしては痕跡を残さないためにガラスの瓶に油絵具で描いては消していくという手法をとっている。瓶の中にいるターザンは外の世界に出なきゃいけない。言わば、自分自身との闘いなんだね。色々試みてもターザンはなかなか出られないのですが、最終的にパワーを持って、瓶を砕いて出てくる。出てきた瞬間に油絵のアニメーションではなくなる。

前川原:粘土です。

岩井:粘土になるのね。

前川原:クレイアニメの。

岩井:そう、三次元のクレイアニメに変身するんだよね。だけど、実は一番、大事なところは外界に出て実存する肉体を手に入れたターザンが後方に去っていくとき、ぼろぼろと体中が崩れて消滅していくようなところ。あそこでも、やっぱり主人公が、痕跡を残さずなくなっていくっていう、入れ子の構造になってるのが面白いなと。しっかり作品は実在するんだけど、前川原さんの中では、いろんな段階でモチーフやプロセスをイレイズしようとするわけで、作者が消そうとしてるからこそ鑑賞者に訴えかけてくるような、逆説的な効果がある。トーク前に再び拝見して、改めていい作品だなと思いました。

前川原:あの制作のときの、本当に顕著にあがきを見せたところが、触れていただいた最終シーンのところなんです。クレイアニメになってからの動きは、深海から陸に揚げられた魚みたいなイメージ。元いた環境が存在に適していて、自分の意思であろうと、そこから飛び出ると崩壊が始まってしまう。

映像を囲っているビニールハウスは、ターザンの母体というイメージ。作られた箱庭の中で、安全な中で育てられているターザンは、その中を窮屈そうに感じているっていうつくりです。

岩井:ビニールハウスっていうのも「温室育ちのターザン」みたいなそれ自体が矛盾するイメージです。そういう意味で、よく練られた作品。今、あらためて見てみると、うちの大学の卒業制作の中ではかなりユニークな作品だったんじゃないかなと思います。

前川原:ありがとうございます。

撮影:須田菜々美

Profile 作家プロフィール

Profile ゲストプロフィール

岩井成昭 Shigeaki Iwai

1989年東京藝術大学修士課程修了。国内外の特定地域における環境やコミュニティーの調査をもとに多様なメディアで作品を制作し、国際展やAIRを中心に発表。1990年代から多文化状況をテーマに、欧州、豪州、東南アジアにおける調査を進める。2010年より「イミグレーションミュージアム・東京」を主宰。秋田に拠点を置き、秋田公立美術大学大学院の新設に参与したほか「創造的辺境」を標榜するなどさまざまな活動を進めている。(秋田公立美術大学)

https://immigration-museum-tokyo.com

Information

秋田公立美術大学卒業生シリーズVol.13

「Human vs. Alien ー前川原綾香、アニメーションの死闘ー」

*本展覧会は終了しました*

「Human vs. Alien ー前川原綾香、アニメーションの死闘ー」(PDF)

■会期|2024年11月10日(日)〜12月8日(日)10:00〜18:50

会期中無休、入場無料

■会場|秋田公立美術大学サテライトセンター(秋田市中通2丁目8-1 フォンテAKITA6F)

■主催|公立大学法人秋田公立美術大学

■企画制作|NPO法人アーツセンターあきた

■関連イベント|アーティストトーク「アニメーションで闘うこと」

2024年11月16日(土)18:00〜 直接会場にお越しください

■お問い合わせ|

秋田公立美術大学サテライトセンター(NPO法人アーツセンターあきた)

TEL.018-893-6128 E-mail info@artscenter-akita.jp