「布団には起きる(生きる)と眠る(死ぬ)が同時に存在し、それを描くことはこの世に生きた証を残せるのではないかと考えております」と、秋田公立美術大学大学院に通うアーティストの青山由佳は、わたしにくれた手紙で言った。「布団と一体化して眠っている時のように、支持体である布の上に目を閉じて横になりながら眠る感覚を描いています。作品が全く予定調和にならないことで、自身の『良い絵を描いて評価されたい』という感覚から解放されていく感覚を得ることが出来ました」とも。

眠りから永遠に覚めないことが死であるなら、人は毎日死のリスクを賭して生きている。にもかかわらず、眠らずに生きていくことはできない。そんな生と死のあわいを再現してアートにすることは、表現することでありながら、表現する自我から自由になる可能性を秘めている。またそのために青山は、身体全体を使った即興的な表現方法をとったという。青山が冒頭の手紙で言っている二つ目のことは、かつて自分を自由にしてくれた絵が、それによる評価や承認を得たくてすることになってしまったこと、その苦しみだった。その苦しみから自分を解放してくれたのが、身体全部を使った即興的な表現であり、目を瞑って色を選んだことさえあったと言う。人にとって、初めは解放をくれた表現が、認められたい執着に変わってしまうことは、するりとすり替わりがちなものでもあるが、苦しいものである。アーティストであろうとする者ならなおのことだ。その苦が表現活動そのものに由来するのではないかと思ってしまい、表現そのものをやめようとすることさえある。そしてその苦から、活動的な意識では抜けることがむずかしい。

布団を表現して人生を表現するという作品コンセプトにわたしが惹かれたのは、わたしに睡眠アディクションがあったからだった。笑われるかもしれないが、全てのアディクション(≒依存症)には、そこにある時間を、消す欲求がある。消極的には逃避という。逃避と言うと印象が悪いが、苦痛の緩和である。お酒も、薬物も、ギャンブルも。だとしたら、時間が本当に消えてなくなるような睡眠へのアディクションは、アディクションとして本質的なものであると思えてならなかった。何せ、眠れば、次に目覚めるまでの時間は消えて感じられる。そして貪った眠りから醒めてみれば、何もしなかった自己嫌悪に襲われる。その自己嫌悪からまた寝てしまう。自己嫌悪とはつまりは思考であり、最後に抜けられないのは、思考がこびりついて離れないことだ。自分の人生が無駄だったとは誰も考えたくない。が、人生を寝て過ごすというのは、無為であり無駄であるように思える。その思いが嫌で、また寝てしまう。

しかし、時間は本当に消えるのか? 何かが、その時間と記憶を保持してくれているのではないか? 布団への注目がそこに生まれる。

わたしの記憶も意識もない時に、布団はわたしを記憶している、布団はわたしを刻印している。それは希望だ。何かが「あった」としか言い得ないもの、それが痕跡。布団の痕跡をみれば、なかった時に、あったことがわかるのではないか。そこに、わたしの知らないわたしがあるのではないか。

人は、睡眠が多すぎることに困り、睡眠が無さすぎることに困る。そこに覚醒剤(ナルコレプシーなどの過眠症群や注意欠陥に集中をもたらすための治療薬は基本的に覚醒剤だし、コーヒー紅茶から大流行のエナジードリンクに至るまで、覚醒させるための中枢神経刺激物質である)の類があり、眠れない人には睡眠薬がある。そして、どんな眠りであれ、横になっても眠れないことであれ、すべて受け止めすべてと共に在るのが布団だ。

人生において大事なことは、ほとんどたいてい、布団の上で起きる。たいていの人は生まれた時に布団に類したものに寝かせられ、死ぬ時もそうである。そこに布団という寝具がない時でさえ、生まれるも死ぬも、寝た姿勢なのだ。地面に体をフラットに横たえる。一日のうちにもそれをなぞる。一日に生があり、一日に死がある。一日のうちにやってくる闇の時間に、人は一度死に、その死を経てまた蘇る。起きて、立つ。蘇らない場合をのぞいては。

フラットに寝ること。それを、最も地に近づく行為であるようにわたしは思っていたが、青山由佳の作品を見て、認識が変わった。

布団とは、空へとひらかれたものでもある!

布団はいつも、空を見ている!

布団の上で、人はその最大面積を設置させ地にひれ伏すとともに、同じく最大面積を、空へと向けている。

布団という内向きの極のようなものが、究極的に解放的なものに思えてくる。人は眠るときに、全人類や全存在の共通空間のようなところにいるのではないかとさえ感じる。

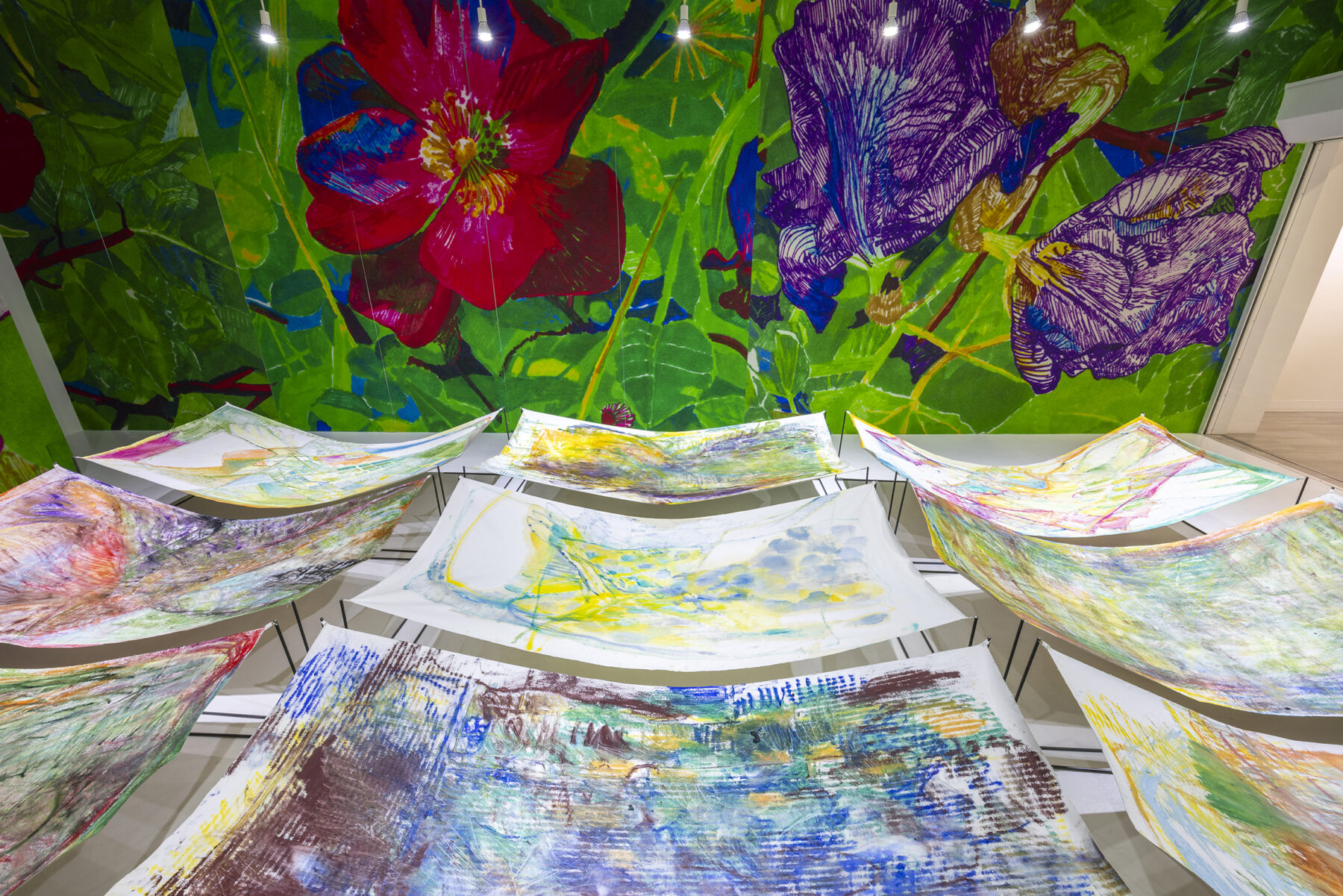

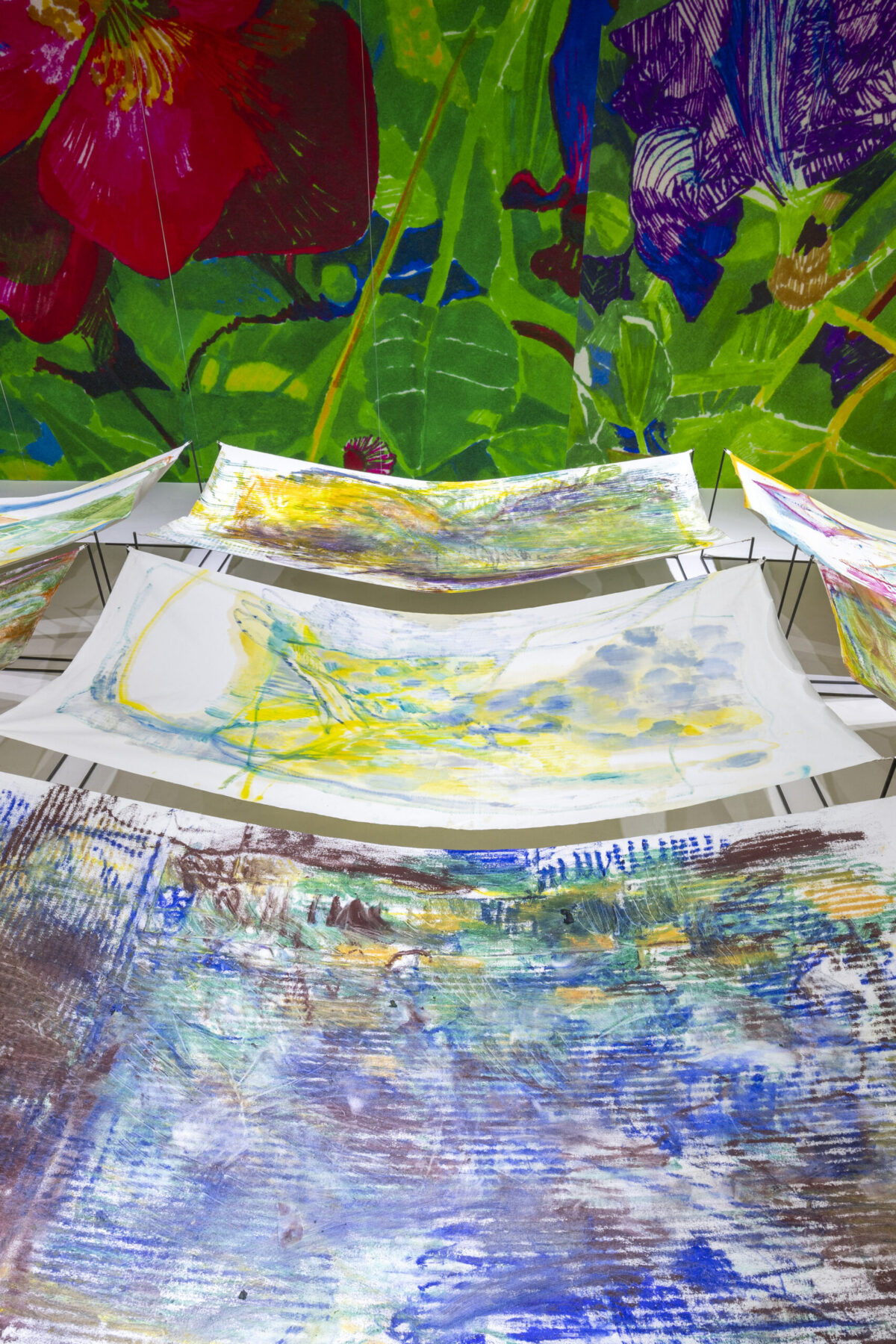

青山作品は、インスタレーション的で、部屋ひとつが世界の表現になっている。一面に、同じ長方形の白いキャンバスが、ベッドやハンモックのように支柱に張られ、3×3点が整然と並んでいる。その定型性は、日々同じ時間だけ巡る、一日のようである。現代社会では特に、区切りとしての24時間は、守るように言い渡される。どんな気候であれ天気であれ、工業製品のようなグローバルスタンダードの一日で休息と活動の落とし前をつけるのがいいことだとするのが、先進国の現代社会である。そこでは、覚醒や睡眠が一日の幅を出ないようにコントロールしなければならない。一人一人が。自助努力で自己責任で。

しかし、生体リズムは、個体によって違い、風土によっても違うのだ。

「秋田と、眠る」ということ。このタイトルには深遠な意味があるように思えてならない。

秋田と眠る日々の中、キャンバスに寝た姿で即興的に刻まれた、布団の記憶、痕跡。

目を瞑って絵の具を選んだりすることは、眠ってどんな夢を見るか選べないことと似ているかもしれない。

いつも曇った秋田の冬という時空。それは昼でさえ夜とのあわいのような日々と言えるかもしれない。人が、晴れたところから日照時間の少ないところにくると、鬱になることがある。しかし鬱とは何だろう? それは、冬とはなんだろう?ということのように思える。鬱とは単なる不都合だろうか? 鬱とは、不活性のことであり、内向きのことである。現代生活は、人にいつも同じように生産的であれと言うが、同じような生産性を、自然は持たない。種まきに季節があり、雪が水になるのに季節があり、稲穂が実るのに季節がある。黒い雲の下、雷鳴が轟きハタハタが肥え、水分の粒子が漂う雪の中で、いぶりがっこはしっとり美味しくなる。秋田の冬は、内向きがふさわしい。視えないモノの世界だ。秋田は、眠るのにうってつけの場所だ。不活性の時間の中で、すべてがふえている。冬とは、「殖ゆ」である。来訪神を待つ冬。冬の間に視えない力でモノが殖え、それが「張る」春が来るよう祈る冬。来訪神は稲藁を纏って顕れ、その稲藁が帯びた、目に見えないカビのようなものが、カミの訪れでもあり、麹として、酒を育てる。そしてすべてがハリ切って奔り出る、春を迎える。

青山作品の布団たちを囲む壁には、極彩色の花々が溢れている。これはどういうことかと問うと「外」とのことであった。「外」と、布団という「内=家」の、このコントラストは、「秋田で眠る」のではなければ、出てこなかったようにわたしには思える。

すべての花が一斉に咲く北国の春。それは、すべてが内向きの冬を経なければ、爆発的な歓びではあり得ない。それが爆発的な歓びでなければ、こんなふうに溢れんばかりの花に覆われてはいない。その歓びに何より感応するのは、「外」からの身体なのではないだろうか。

愛知県大府市生まれで、大学は東京の多摩美であったという青山は、当然のように、冬はよく晴れたものという体感を持っていただろう。それが大学院で、東北の、冬の長い、雪深い土地にくるとは、頭でわかる以上の身体での馴染み方をしなければむずかしいものだったのではないか。それが彼女にとっての「秋田と、眠る」ではなかったかと思う。

風土は想像力を生む。想像力は、風土がはぐくむ。違う風土に行くことは、想像力が及ばない想像力があると知ることであり、いつも包んでくれた布団がそれを彼女に染ませてくれた。そんなふうに思える。どんなに平準化されようと平準化できない風土があることは、世界の持つ希望である。閉塞を破り、個を超える可能性がそこに生じる。秋田公立美術大学というところはそういう希望について伝えるところであるとも感じた。そこでは、民俗学や文化人類学と表現が、同列に語られる。そこで育まれる想像力では、アートが祭りや祝祭と限りなく似たりもするだろう。美術大学や芸術大学は特殊な教育機関と世間は思うかもしれないが、インプットとアウトプットが同時にあるのは健康なことだ。本当は万人に表現が必要だ。そしてその方法は、多い方がいい。

個を超えた集合の夢を見るような秋田の布団が教えてくれたのは、そういうことだった。

撮影:草彅裕

Profile プロフィール

Profile 作家プロフィール

Information

青山 由佳個展「秋田と眠る。」

*本展覧会は終了しました*

▼青山 由佳個展「秋田と眠る。」DM(PDF)

■会期:2024年11月9日(土)〜2024年12月4日(水)

入場無料、会期中無休

■在廊日:11月17日、11月24日、12月1日 いずれも日曜日 11:30-15:00

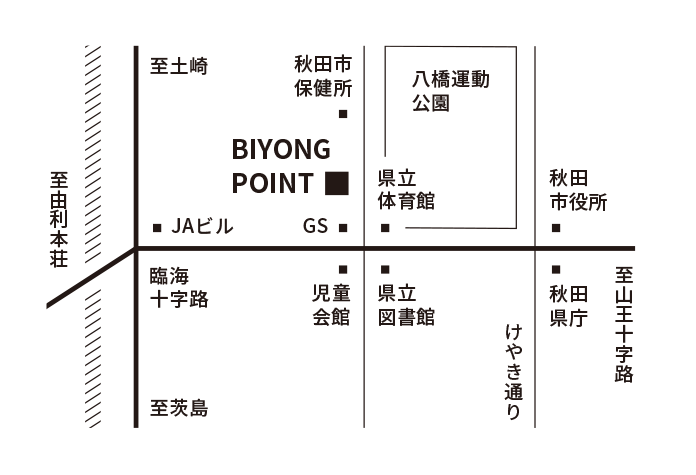

■会場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT

(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)

■時間:9:00〜17:30

■主催:秋田公立美術大学

■協力:CNA秋田ケーブルテレビ

■企画・制作:NPO法人アーツセンターあきた

■お問い合わせ:NPO法人アーツセンターあきた

TEL.018-888-8137 E-mail bp@artscenter-akita.jp

※2024年度秋田公立美術大学「ビヨンセレクション」採択企画