身体と音の新たな関係性

佐々木大空は、秋田公立美術大学在学時から音具1)を制作すること、また自らが制作した音具を演奏することを通じて、音そのものの存在意義を探求しているアーティストだ。自らの身体を覆うものとして、あるいは身体を拡張するものとして、それらの音具と佐々木はともに音を発し、その音を聴くという状況を作り出してきた。また、常に演奏しているのではなく、無音の状態からなる物体としての作品の佇まいも見せている。本展では、そのような音と身体の経験を積み重ねてきた佐々木による5つの新作が発表された。

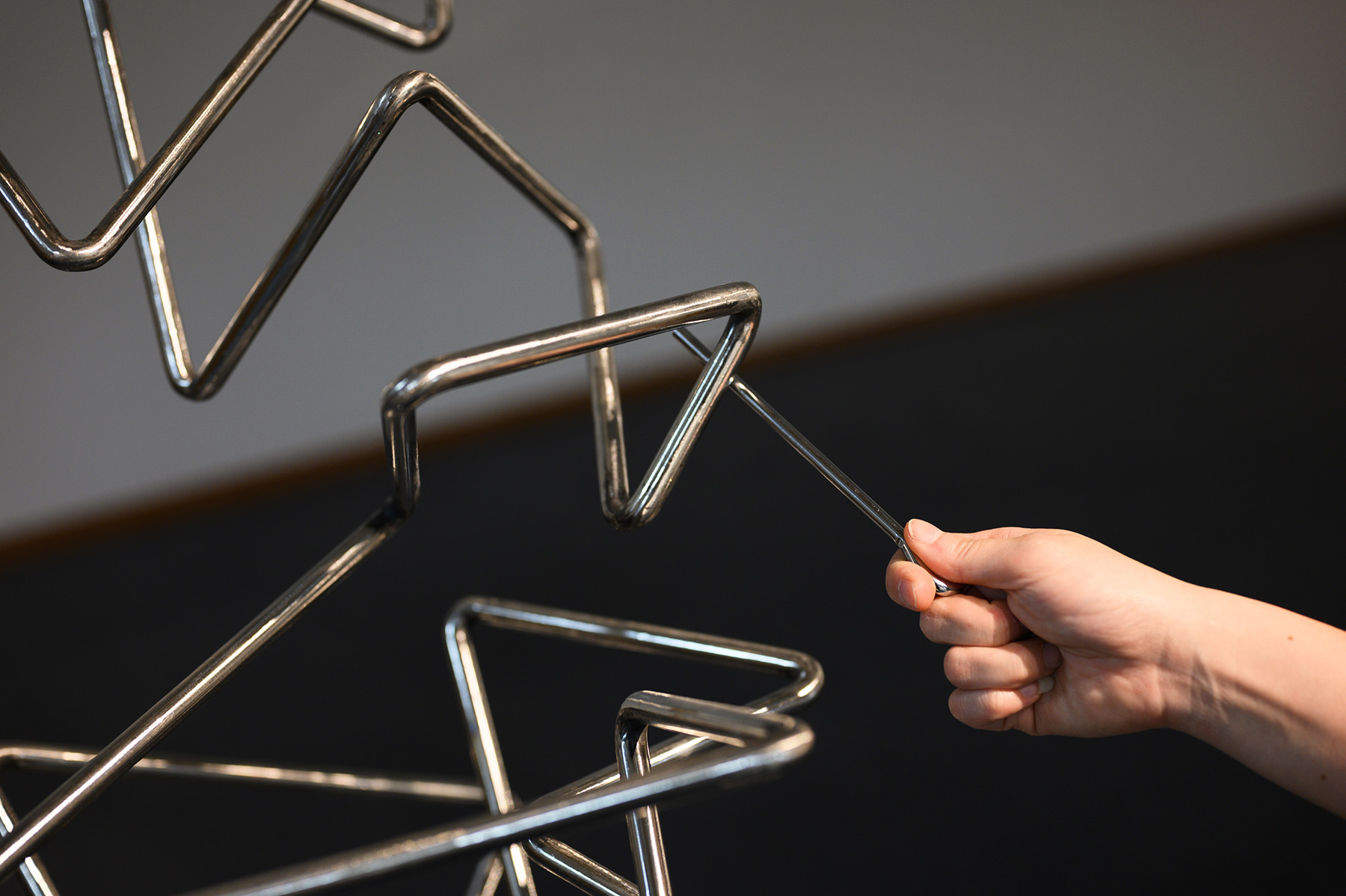

まず会場に入って鑑賞者が目にするのは、作品《[Try]angle》である。全長10mのステンレス棒が自由な方向に55回折り曲げられ、ひとつの構造体となり吊り下げられている。一見するとキネティック・アートのようにも見えるが、叩いて音を出すためのビーターが並置されていることから音具であることが分かる。

トライアングルとは、1本の金属の棒が三角形に折り曲げられた形状をした打楽器であり、演奏者はビーターと呼ばれるバチを用いて楽器本体を叩くことで音を出すことができます。本作ではトライアングルを構成する要素のうち、60度の角を有するという点を保持したまま、角の個数を増殖させる試みによって造形されています。トライアングルを拡張させたとき、その楽器からはどのような音が鳴るのだろうか。トライアングルへの挑戦です。(会場キャプションより)

コンセプトにも書かれているように、本作が発する音を初見で予想することは容易ではない。実際にビーターを持ってステンレス棒の一部を打ってみると、想像していたトライアングルのような音よりも低い、中低音域の金属音が深く鳴り響く。また、打つ場所によって音高も変わるため、単音やロールで演奏してきた一般的なトライアングルとは異なる演奏法が求められる。本作と対峙した際、私はドラム・ビートと呼ばれる奏法での演奏を試みた。右手で周期的なリズムを刻み、左手でアタックの強いアクセントを加えるものだ。すると、演奏をはじめてすぐに作品がゆっくりと回転をはじめ、打てる場所の位置や高さが次第に変わっていく。その動きに応じるようにして両手を上下左右に動かし、時にはしゃがんだりもしながら、作品から「演奏する」という行為を引き受ける。そのようにして、目の前に現れるステンレス棒を叩きながら演奏を続けていると、調律された楽音ではないが、心地よい響きの旋律が次々と生まれていく。やがて力を弱めていくと、回転が緩やかになっていき自然と演奏を終えることができた。

このような演奏体験を通じて、本作は「楽器」であると同時に、どのように演奏するのかを示す「楽譜」の役割も少なからず有していると実感した。また、作品をどのように解釈して演奏するのかを問われているような感覚もあった。ビーターを持ってステンレス棒を打てば、たとえどのような演奏行為であっても音は発せられる。恐る恐る一音ずつ音を発してみる。友人と楽しげな音を発してみる。あるいは少しリズミカルに音を発してみる。このような鑑賞者の演奏に耳を澄ませていると、想像よりも大きく響く音が発せられるため、少し緊張している様子も見られた。そこには、鑑賞者と作品の相互関係だけでなく、音が発せられる場所との関係も含めながら、実に多様な作品の捉え方や演奏態度が現れていたように思う。行為によって音が発せられるという単純なインタラクションだけではく、音を発することは同時に「他者がその音を聴く」という別の体験が生み出される行為であることを、鑑賞者はまず体験することになるのだ。

境界を越えるコミュニケーション

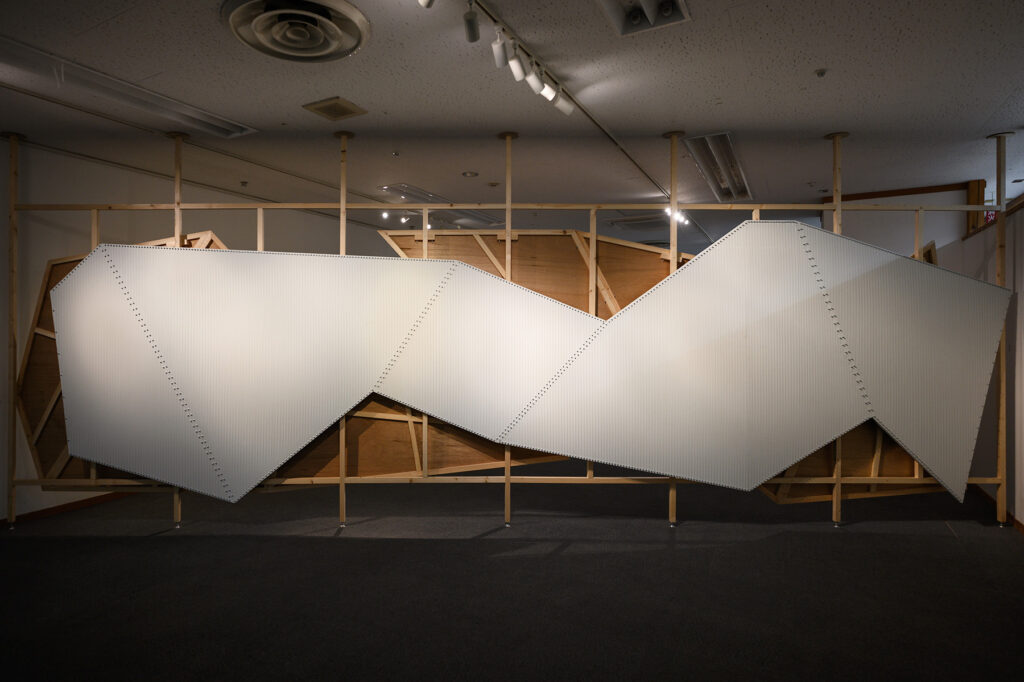

次に、会場を隔てるように立てられた作品《壁琴》が、鑑賞者の目の前に立ちはだかる。約7.5mの壁面には、入り口側では縦方向に、反対側では横方向にそれぞれ400本以上の弦が等間隔に張られている。壁面を分割する形状に応じて弦の長さは異なり、それぞれの弦は必ずしもしっかりと張られていない。その弦に指を添えて弾いてみると、不安定な揺らぎを持った音が発せられ、楽音とは違うどこか不安な印象を受け取る。

アパートの隣人が真夜中にウクレレを弾く。その音が許せないことがありました。壁を隔てた状況での隣人のウクレレが発する音からは、回避することのできない圧倒的な他者というものを感じずにはいられません。かといって顔を突き合わせて会話をしようという勇気は無く、けれどもこちらにも存在が在ることを知ってもらいたい、本作はそうした経験から着想を得た音響装置です。空間を隔てるように設置された木製パネルには弦が張られており、この弦を撫でるように弾いたり、移動しながら弾いたりすることで音を出すことが出来ます。パネルは壁の役割を果たし、向こう側はほぼ不可視の状態にあります。しかし、こちら側の音は向こう側に響き、向こう側の音はこちら側に響くため、鑑賞者の存在は「存在している」を、やり取りすることが可能になります。本作は不可視の存在との非言語によるコミュニケーションを発生させる試みとして制作を行いました。ぜひ弦に触れて音を発してみてください。(会場キャプションより)

佐々木が体験した “回避することのできない圧倒的な他者 ”の存在は、隣人に限った話だけではなく、現代社会を生きる私たちにとって回避できない「音の問題」でもある。様々な形体から発せられる環境の音あるいは音楽は、都市のスケールから自室に至るまで満たされているが、その音を望ましくないと感じる他者が存在するかもしれないことを忘れてはならない。そして多くの人は、望ましくない音に遭遇すると耳を塞いでそれらの音を遮断する。それに対して佐々木は、音によるコミュニケーションとして音楽セッションを提案しているところが興味深い。私が移動をしながら適当に弦を鳴らしていると、偶然にも反対側の壁面で演奏をはじめる人が現れた。このような即興セッションでは、相手が発する音を聴くことはもちろん、その身振りから次に発せられる音を予測することが重要である。また、そうした予測をしながら自らも音を発することによって、音によるコミュニケーションが生まれるのだ。しかし、本作では相手の姿が作品で隠されており、音のみが共有される状況にいささか困惑しながらもセッションは進められた。

このセッションを相手がどう感じていたのかは分からないが、私にとっては気持ちの良い音の間の取り方をする人だという感覚があり、長い時間をかけて心地よいセッションができたと思う。顔も名前も知らない、ましてや身振りも共有できない他者とのセッションには、これまでの音楽演奏にはない新たな視座が含まれているのではないだろうか。他者が発する望ましくない音を一方的に遮断することは容易いが、「自分の存在=自分が発する音」を知ってもらうためには、「他者の存在=相手が発する音」を受け入れる必要がある。そして、互いに発する音を受け入れ合う関係が作られたのならば、それは一種の「音楽によるコミュニケーション」だと言える。この演奏体験を通じて、音楽セッションに潜在する新たなコミュニケーションの在り方が引き出されていたと実感した。

その後、一度会場の外に出て《壁琴》に隔てられた反対側の会場に入ると、そこでは3つの作品が鑑賞者を出迎えてくれる。まず、ひとつだけ立つように設置された正二十面体スピーカーによる作品《囁具》が目に入る。底面を除く19個のスピーカーユニットからは、それぞれ異なる音源が再生されていた。ただ、耳をスピーカーに近づけなければ、音が発生していることを認識できないほど、微細な音量で表現がなされている。

人が鼻をすする音や口呼吸の音、ため息、舌打ち、咀嚼音などといったこれらの音は、人によっては強烈な不快さを感じさせることがあるかもしれません。しかしこれらの音というのは、その音量自体はあまり大きくなく、ささやかであることが一般的であるように思います。耳をつんざくような大声でもなければ、肌を震わせるような大音量でもない、そんな人が囁くような音量に対して、不快さを感じるという点に興味を持ちました。冒頭に列挙した音には呼吸や食事の音もあり、いわばこれらは人間の生命活動に直結する行動の音でもあります。だからこそ、ささやかな音量であっても、人の生命感、しいては存在感や他者性というのが色濃く感じられるのではないでしょうか。本作ではそのような人間から発せられるささやかなノイズ音を集め、それらの音が個別に正二十面体に設置されたスピーカーから発せられています。人間の存在を発する、スピーカーに耳をかたむけてください。(会場キャプションより)

知覚と認識を揺さぶる音体験

本作で録音されている音を実際に聴こうとする場合、他者の鼻や口元に「自らの耳」を近づけなければならないが、そのような行為は頻繁に行われることではない。それは単に、その音が不快だからというだけではなく、その音を聴くという行為には他者のパーソナルスペースに踏み込むこと、そして自分のパーソナルスペースに踏み込ませることが含まれているからだ。鑑賞者の反応を見ると、最初は心地よい音と捉えて耳を澄ませているのだが、音の正体を知ると途端に不快感を示す場面が多く見られた。つまり、この不快感の正体は「音の性質」ではなく、その音が発せられるコンテクストが与える印象なのである。このように、無意識に他者のパーソナルな音へと誘われてしまうことで、知覚や認識が音の印象を変化させるということを体験できるのだ。

ただ、私はこれらの音を不快だとは思わず、ごく一部の鑑賞者も不快とまでは感じていない様子が見られた。おそらくそれは、その音が発せられるコンテクストを踏まえた上で、純粋に音のみを感じていたのだろう。録音技術を用いることで、実際に音が発せられる状況から音の性質のみを抜き出すことができる。そして、現代社会にはこのような「録音された音」が無数に発せられている。私たちは、日常生活の中で「録音された音」を当たり前のように捉えることに慣れてしまい、実音とは区別せずに全てを音として受け取っているのではないだろうか。本作では、録音と実音にはそれぞれ異なる性質があり、その知覚や認識には差異があるということが暗示されているのだ。

次に、3つの異なる音具にそれぞれ2名の演奏者の顔型模型が置かれた作品《other mouth whistle》が、その不可思議な形体を以って鑑賞者を惹きつける。いずれもヘルムホルツ共鳴2)の振動体として「他者の口腔」を用いることが意図されており、一般的なホイッスルとは異なる演奏形式が示されている。

他人の口で口笛を吹くことはできないか。

1. 演奏行為は2人で行う。

2.演奏者は向かい合うようにして、楽器の端をそれぞれ口にくわえる。

3.3種類の楽器はそれぞれ以下のようにして音を出す。

A.端に切り欠きがある方の演奏者が息を吹き込む。

B.どちらかの演奏者が金管楽器のように楽器の端に唇を押し当てて息を吹き込み、唇を振動させる。

C.本体のくぼんでいるところに歯をかけて噛むようにくわえ、前方に伸びる弦を弾く。

4.音を出していない方は、口の中を開いたり閉じたり、下の位置を変えることで、相手が出した音を口の中で変化させる。

5.役割を交代しながら演奏行為を行う。(会場キャプションより)

これまでの作品は自由に演奏することができたのだが、本作だけは会場で演奏することが禁止されていた。また、演奏の記録動画もなかったため、展示された作品から演奏体験を想像していく。口笛の一般的な演奏法は、つぼめた唇に強く空気の束を当てて振動を作り、その振動を口腔に共鳴させて特定の音高を発音させることである。もし、他者の口腔を共鳴させて演奏する場合には、発せられた音を瞬時に捉えながら互いに応答し続ける必要があるのだろう。このような緊密な相互関係からなる演奏には、特定の演奏法があるわけではなく、演奏者同士の不可視なやりとりが音として現れるのではないだろうか。もしかしたら、相手から大量の息が吹き込まれることで、共鳴状態を維持することができずにむせ返ってしまうかもしれない。もしくは、周辺の音を吸収するような状態が作られるのかもしれない。従来の演奏法にはない新たな視点から考案された本作には、これまで「サウンドアート」3)においても積極的に扱われてこなかった音を素材にできる可能性があると感じた。他者と呼気を交換し合う必要があるため、実際に演奏するためにはいくつかのハードルがあると思われるが、佐々木の演奏する姿が見られることを期待している。

最後に、会場の端に設置された、木材の枠組みにエレキギターがぶら下げられた作品《It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)》に向かって、鑑賞者は足を進めていく。本作には具体的な演奏指示があり、ある地点までギターを持ち上げて手を離すことで、接続されたアンプから一定の周期を持った電子音が発せられる。

エレクトリックギターは弦の振動をピックアップというパーツによって電気信号に変換することができます。仕組みとしては、ピックアップはコイルが巻かれた磁石で構成されており、その近くで鉄製の弦が振動することによって周期的な電磁誘導が発生します。この周期的な電磁誘導、いわゆる電気の波こそが我々が聞いているエレキギターの音なのです。しかし本作ではギターの弦は演奏者によって弾かれることはありません。代わりに鑑賞者は振り子のように設置されたエレキギターを動かすことによって音を得ることができます。動かされたピックアップは鉄製の弦の近くを通過することによって弦がピックアップの近くを周期的に行ったり来たりします。この往来が周期的な電子誘導を作り出して音を発生させることができるのです。音の正体とは振動の波です。振動なくして音という現象は発生しません。本作では弦とピックアップの立場を逆転させることによって、音の発生のためにエレキギター自体を動かすことを必要とします。すなわち音も本作も、スウィングがなければ意味がないのです。(会場キャプションより)

拡張される音具の概念

様々な音が「波形」という言葉で表されるように、何かしらの運動が空気を震わせることによって音が発生する。例えば、プラスティック製の下敷きの片端を持って仰ぐようにすると「ポワンポワン」といった音が生まれるのだが、その仰ぐ動きを早くすると音は高くなり、遅くすると音は低くなる。つまり、外的要因が音具に振動を与え、その振動の大きさや遅速、音具の素材や形状によって発生する音が決定されるのだ。本作では、電気信号によって音が発生する仕組みを視覚化し、音具に「スウィング」という分かりやすい運動を与えることでデジタル音が発生する。弦を振動させるのではなく、ギター本体を振動させるという逆転の発想には、従来のデジタル音を発生させる行為とは異なる新しい体験が作られていた。

会場横のオープンスペースには、これまで制作された作品の一部と、それらを佐々木が演奏した記録映像が展示されていた。改めて佐々木の作品を振り返ると、そのほとんどが「佐々木の演奏」もしくは「無音状態の音具」を鑑賞するという体験であったことがわかる。これまで述べてきた4つの作品《[Try]angle》《壁琴》《囁具》《other mouth whistle》においては、佐々木が演奏している姿を想像することが出来る。ただ、作品《It Don’t Mean a Thing(If It Ain’t Got That Swing)》だけは、佐々木の演奏をはっきりと想像することができなかった。それは、鑑賞者が関与しやすい「装置」としての在り方もあるのだろう。音具を「楽器」として捉えるのか、あるいは「装置」として捉えるのか。それは作者の考え方や鑑賞者の捉え方にもよるが、音具を装置と見なす場合には、外部から与えられた運動エネルギーを音に変換するものだと私は考えている。例えば、鹿おどしや風鈴などの音具は、水や風などによる運動エネルギーを発音の起点としている。作品《It Don’t Mean a Thing(If It Ain’t Got That Swing)》も同様に、鑑賞者がそれぞれ微細に異なる「スウィング」を作り出している姿を見て、鑑賞者がギターを持ち上げる運動エネルギーを音に変換する装置であることに意味を感じた。今回の会期中、佐々木はほとんど在廊することができず、これまでのように「佐々木の演奏」を鑑賞するという体験を作ることが出来なかったそうである。ただそのことによって、これまでの「楽器」としての音具だけではなく、新しく「装置」としての音具が作られるきっかけがあったように思う。そこに、佐々木の表現がこれからも多角的に拡張し続けていく可能性を感じることができた。

これまで私の演奏行為や鑑賞体験を述べてきたが、そこにはただ単に音が発せられるというだけではなく、その音と自分の関わりを考えさせられる余地が多分にあった。例えば、これがライブパフォーマンスのような演奏形式で鑑賞するとなった場合、鑑賞者は「聴くことのみ」に集中してしまうだろう。本展では、鑑賞者が作品と対峙して音を発することと、その音を聴くことを体験する。またそれだけでなく、自ら発した音が他者に聴かれ、他者が発した音を聴く体験もする。一方で、音楽演奏では、音を発することと音を聴き取ることは個別に対象化されるものではなく、どちらにも主体がある状態が作られる。またそこには、演奏者や聴衆などといった区別はなく、音楽に関わる全てが「音楽する=ミュージッキング」4)だという<行為>としての見方もある。本展では、様々な作品から発せられる音響と環境の音が混じり合い、「音楽する」ための実践の場が作り出されていた。そのような場で奏でられるのは、鑑賞者と音具のやりとりはもちろん、その場にある「音を発する全ての存在」5)が作り出す、終わりを持たないひとつの「音楽」なのだ。つまり、展示空間の中で音を大きく鳴らしても、小さく響かせても、静かに聴くだけでも、全ての行為が「音楽する」ための一つのかたちとなる。自分の感覚に従って作品に触れ、音と出会い、その響きを聴く。きっとそれは、音とともに「在る」ことの意味を、静かに問いかけてくれる時間でもあったのだろう。

1)音具とは、音を出す道具のうち、音が出る/音を出すが「楽器」とは言いにくい物を指す。佐々木の作品は「楽器」としての側面を有している一方で、一定の規則に従って並べた音列(音階)を持たない物であること、また特定の音楽作品を演奏することだけが目的ではないことから、本文中では広義な意味を込めて「音具」という表現を用いる。

2)ヘルムホルツ共鳴とは、共鳴体となる容器の開口部分の空気振動によって音を発生させる現象である。楽器に用いられる最も簡単な共振系であり、一般的な楽器だとオカリナやヴァイオリンなどが挙げられる。また、共鳴している音を中心に、音の運動エネルギーを吸収して熱エネルギーに変換する効果もある。

3)サウンドアートは、音楽と美術に跨る芸術作品の総称であり、楽音ではなく、従来の音楽から排除された雑音や騒音の類が素材の中心となるような音の芸術を指す。(中川真(2001)『音と環境の芸術学』博士論文、大阪芸術大学)

4)音楽は作品やものではない。行為であり、活動である。「音楽する」とは、どのような立場であれ音楽的なパフォーマンスに参加することを意味する。(クリストファー・スモール 野澤豊一・西嶋千尋(訳)(2011)『ミュージッキング:音楽は<行為>である』水声社)

5)私の場合は、「空調機の送風」、「隣接施設の子どもたち」、「佐々木が演奏する記録映像」、「受付の説明や誘導」、「荷物を載せた台車」、「施設内のアナウンス」、「通路の歩行者」、「ドアの開閉」などが発する音との協奏を聴いたが、鑑賞する時間帯やその人の音の捉え方によって異なる認識になるだろう。

Profile 執筆者プロフィール

宮本一行 Kazuyuki Miyamoto

1987年千葉県生まれ。2024年秋田公立美術大学複合芸術研究科博士課程修了。博士(美術)。

サウンドスケープを軸に、音と身体、環境の関係を再考する芸術実践を展開。観測者として音を聴くだけでなく、自らの行為を通じて環境と対話的な関係を探求している。近年では、身体の動作やリズムを基盤とする作曲的アプローチや、他者の身体感覚に接続するワークショップに取り組んでいる。

Profile 作家プロフィール

佐々木大空 Sora Sasaki

2021年3月 秋田公立美術大学美術学部美術学科ビジュアルアーツ専攻卒業

2023年3月 京都市立芸術大学大学院美術研究科美術専攻彫刻細目修了

人が音を発すること/聞くことの意味について改めて考察しながら、音が出る/音を出せる装置や構造の制作を行う。また楽器について「人類の歴史の中で仕組みや役割を変えながら存在してきた音を出すための道具」という観点から、その存在理由や演奏行為、演奏される空間について考えている。最近では、人間が存在しうる上で必然的に発生してしまう音という現象について、極めて不可避的な他者感を覚えながらも、自らと他者、あるいは他者と他者の間に関係性を発生させようと試みる道具としての作品制作を行っている。

https://youtube.com/channel/UCfSmVFhCv7rlc31zoaMCb3A?si=tvLNpFUh7vrDQRUm

撮影:越後谷洋徳

Information

秋田公立美術大学卒業生シリーズVol.14

「外から ー発するー聴くー在るー」

「外から ー発するー聴くー在るー」(PDF)

■会期|2025年3月7日(金)〜3月30日(日)10:00〜19:00

会期中無休、入場無料

■会場|秋田公立美術大学サテライトセンター(秋田市中通2丁目8-1 フォンテAKITA6F)

■主催|公立大学法人秋田公立美術大学

■企画制作|NPO法人アーツセンターあきた

■お問い合わせ|

秋田公立美術大学サテライトセンター(NPO法人アーツセンターあきた)

TEL.018-893-6128 E-mail satellite-center@artscenter-akita.jp