Index

新製品開発合宿プロジェクト始動! – 合宿と提案 –

秋田県鹿角市で創業から100年以上の歴史を数える鉄鋼企業である柳澤鉄工所。

「柳澤鉄工所×秋田公立美術大学 新製品開発合宿プロジェクト」は職人の高度な技術と、プロダクトデザインを学ぶ美大生のユニークな発想力を融合させ、新たな市場に参入する製品開発に取り組むものです。

秋田公立美術大学のチームを主導するのはプロダクトデザインを専門とする柚木恵介准教授(ものづくりデザイン専攻)。プロジェクトメンバーとして助手1名、学生2名が参加しました。

プロジェクトが本格始動したのは2024年11月。5日間の日程で鹿角市での合宿が行われました。

この合宿では秋田公立美術大学の教員・学生が柳澤鉄工所の作業場を見学したり、金属加工の作業を体験するなど、現場ではないと知ることができない職人の知恵と技術に触れました。

この合宿から、それぞれが得た気づきをデザインに落とし込み、美大生による新製品の提案がスタートしました。

各自がデザイン案を作成して図面に起こし、鉄工所ではその図面から試作品を制作します。市場に出すことのできる製品をつくるまでの道のりは長く、一度のデザイン、一つの試作品で完成するわけではありません。学生は修正をくりかえしながらデザインを改善し、その度に職人の手によって試作品が制作されるのです。

12月から3月にかけてバージョンアップを繰り返し、2025年3月31日、試作品発表会という形で経過を発表することとなりました。

発表会の日、柳澤鉄工所の会議室の机には試作品がずらりと並んでいました。

初めに代表取締役の柳澤康隆氏が挨拶。「社員としては楽しい部分と、大変な部分の両方があったと思うが、当社ではなかなかない取り組み。刺激を受けた」と述べました。また総務部長の前田一浩氏は、美大生との交流を深める5日間を経て、デザイン案のブラッシュアップを行なっていった過程を振り返りながら「商品開発とはなにか、人材育成とはなにかについて考えるきっかけになった」と語りました。

挨拶の後はプロジェクトメンバーによるプレゼンテーションです。各々が提案したデザインについて、発想の経緯、制作過程、鉄工所のどんな技術を用いてそれが作られているかなどを説明しました。

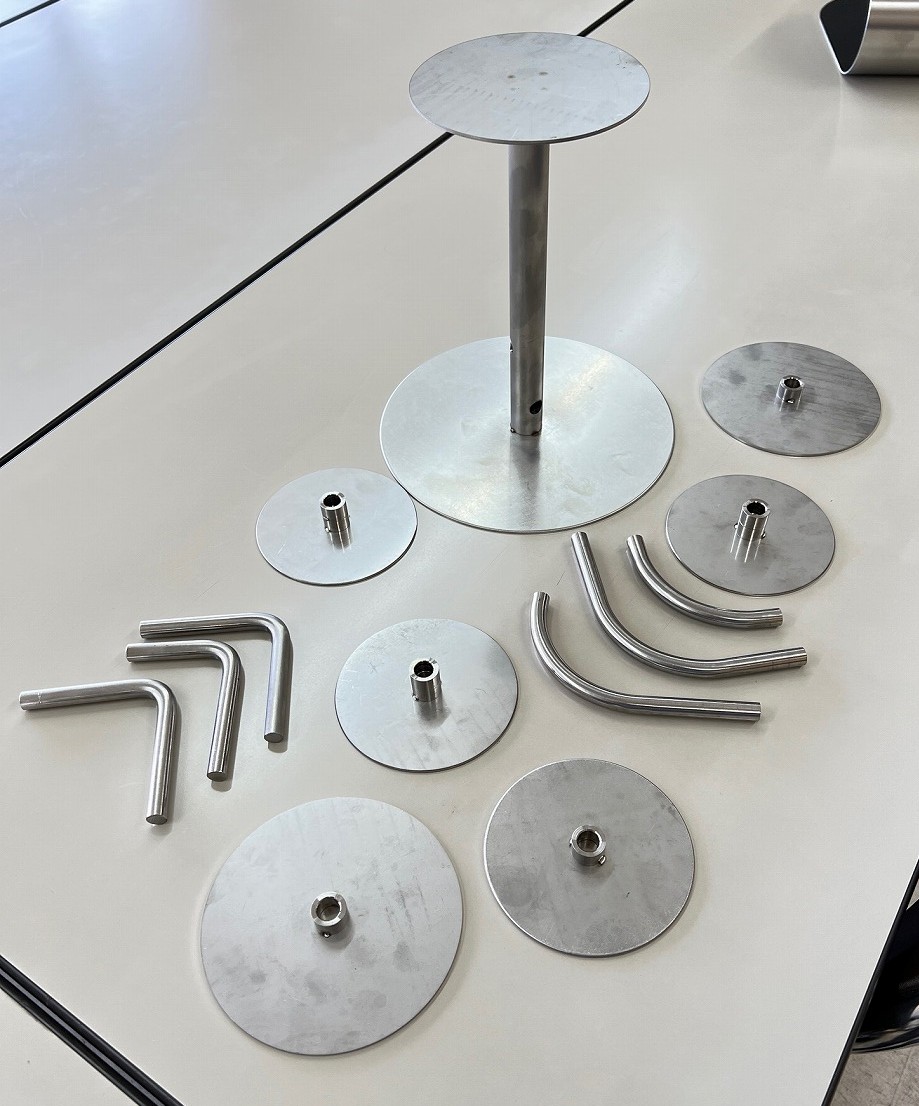

丈夫で、なめらかなサボテンスタンド

鉄工所ならではの正確な曲げ技術を活かし、しなやかな枝を持つサボテンスタンドをデザインしたのはものづくりデザイン専攻3年(当時)の藤澤穂香さん。当初はパイプに土を詰め観葉植物を植えることができる鉢を作ろうとしていた、と語ります。水への耐食性や重量を考慮して、鉢植えそのものを金属で作る方針から、鉢植えを置くためのスタンドを作るという方針へと切り替えました。

支柱は細いものですが、金属に特有の強度としなやかさを活かして、しっかりと天板を支えながらもユニークな曲線を実現しています。

初期に制作された試作品は主に溶接によって各パーツが組み立てられていました。しかし溶接した箇所には凹凸が生じてしまい、置いた時にぐらついてしまうという問題があるとわかりました。「溶接した箇所を後から平滑にする処理は手間がかかるので、溶接を使わないデザインに転換した」と藤澤さんは話します。実際の制作現場を見て、体験したときの知見が活かされているようです。

輸送の利便性などを検討して、サボテンスタンドは溶接を多用しない組み立て式となりました。差し込み型や、ネジ式などを検討し、最終的には天板側のナットに、支柱先端部のネジを回し入れる形に落ち着きました。この天板に取り付けられたナットは、なんと発表会の日の午前中に鉄工所の職人さんが素早く取り付けてくれたものだといいます。驚くべきスピードです。

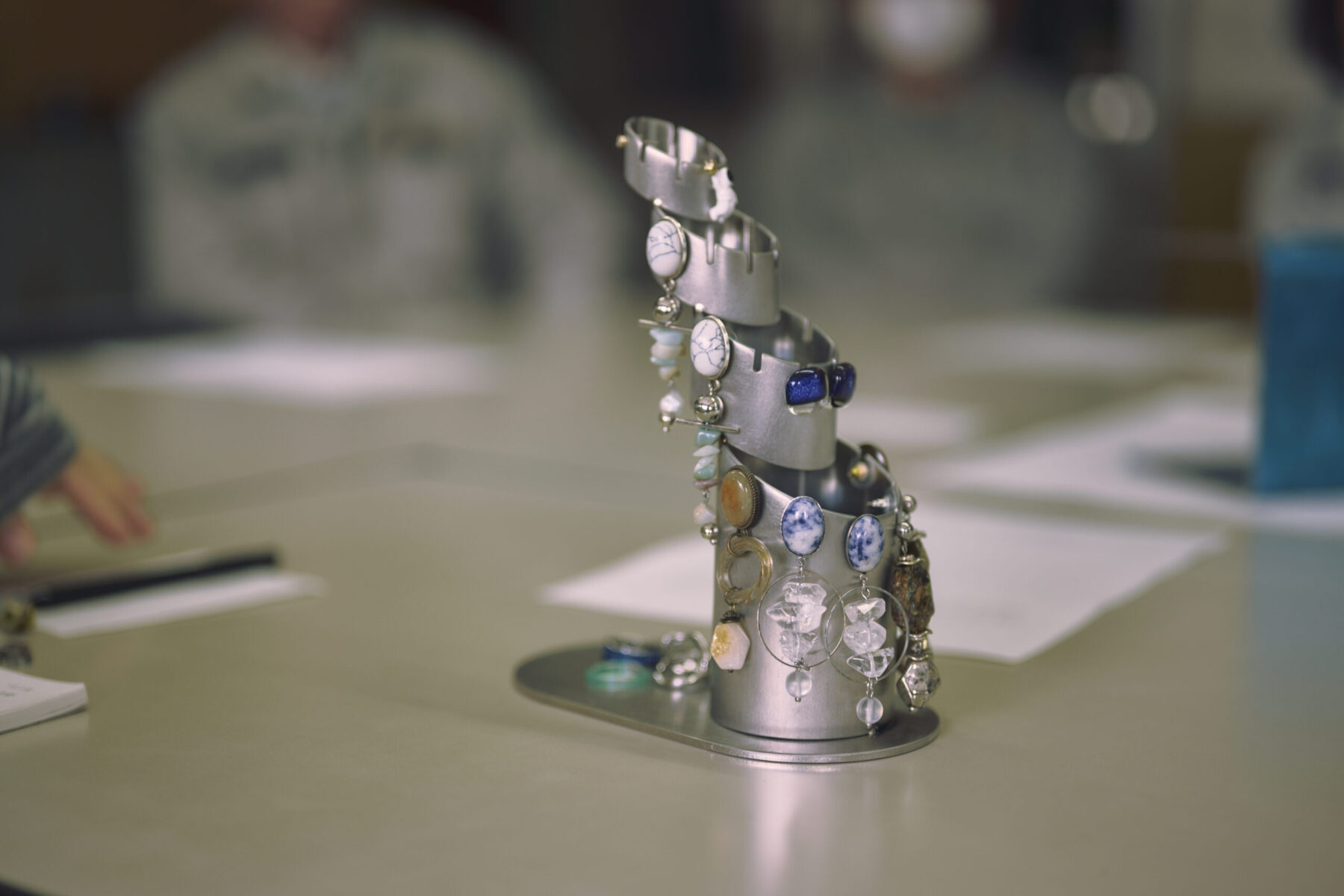

無骨さで魅せるピアススタンド

合宿期間中に鉄に触れる中で、金属の無骨な質感に魅了されたという津川沙千さん(美術学部2年・当時)がデザインしたのは、金属のテクスチャを活かしたピアススタンド。

市場にある多くのアクセサリースタンドは金色の塗装や、華奢な輪郭でエレガントな雰囲気を持つものですが、無骨で重厚感のあるものがあってもアクセサリーの魅力を引き出せるのではないかと考えてこのデザインを提案したといいます。

製図ソフトを触るのも、図面を制作するのも初めてだったという津川さん。自分がデザインしたものが職人の手によって形になったのも、もちろん初めてです。

津川さんは「触ってみて初めてわかることは、とても多かった」と話します。物質を目の前にし、手にとり、そこで感じられた重みや輝きから、より使い心地の良い製品を求めて改善を重ねていくという経験は、よい刺激となったようです。

鉄工所職員との意見交換の場面で「この図面で理解できましたか?」と尋ねた津川さんに、加工を担当した職人さんが「よく書けてるなあと思いました」とコメントする場面もありました。

断面の傾斜は107° から 115° まで、4種類のパターンがあります。文字にすれば、ほとんど差がないように見える8°の差ですが、手にしてみると確かに異なった使い心地が感じられます。

リビングに置くトイレットペーパーホルダー

中田大介さん(ものづくりデザイン専攻助手)は三つのデザインを提案。

そのうちの一つ「トイレットペーパーホルダー」は、私たちが普段トイレで目にしているであろう見慣れたホルダーとは雰囲気も用途もまるで違います。

一般にティッシュが使われているような場所、例えばリビングでもトイレットペーパーを日常的に使うという中田さん。ティッシュに比べて経済的なトイレットペーパーを活用したいと感じつつも、トイレを連想する人が多いという問題を解決するため、居間においてもトイレットペーパーが素敵に見える製品を提案しました。鉄工所の高い技術を活かして継ぎ目が目立たない処理を施し、インテリアとしての洗練された質感を高めています。また、水や汚れに強い素材の選定、錆びにくい仕上げを施すなど、実用面でも高い完成度を求めました。

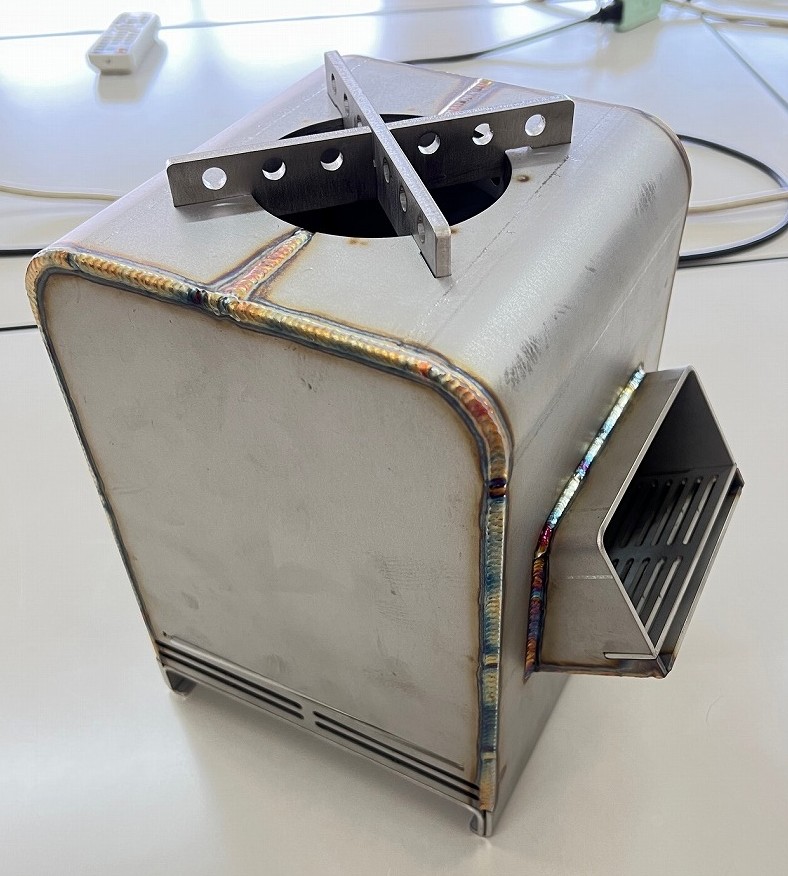

柳澤鉄工所によるオイルヒーターや薪ストーブの自由な発想に触れ、その影響を受けてデザインされた焚き火ストーブ。ロケットストーブの仕組みを利用して、薪を効率的に燃焼させ、煙や未燃焼ガスを低減します。

省スペースであり、手入れの容易さを重視しつつも、軽量化はしすぎず風の強いキャンプサイトなどでも転倒の心配なく使えるデザインを提案しました。

実際に発表会の前に試作品のストーブで火をおこし、その様子から最適な燃焼速度や、灰の取り出し皿の構造などについて、社員の方と意見を交わしました。

街をカラフルにする傘立て

柚木准教授が提案したのはティッシュホルダーと傘立てのデザインです。

金属の大きな質量は時に利点でもあり、欠点でもあります。この重みを有効活用する案として候補にあがった製品の一つが傘立てでした。

柚木准教授は鉄工所で頻繁に使用するH形鋼を材料に、シンプルな切削加工で成立する傘立てのデザインを提案。H形鋼とは、本来は橋梁や船舶などに用いる断面がH字形の鋼材ですが、見方を変えることで、H形鋼がどっしりと安定感のある傘立てに変身。

プレゼンでは錆対策として、全体をゴムで包み込む「ディップコーティング」を検討中と話した柚木准教授。赤や黄色、青などの色とりどりのポップな傘立てが鹿角の家々の玄関を彩る様を想定しました。

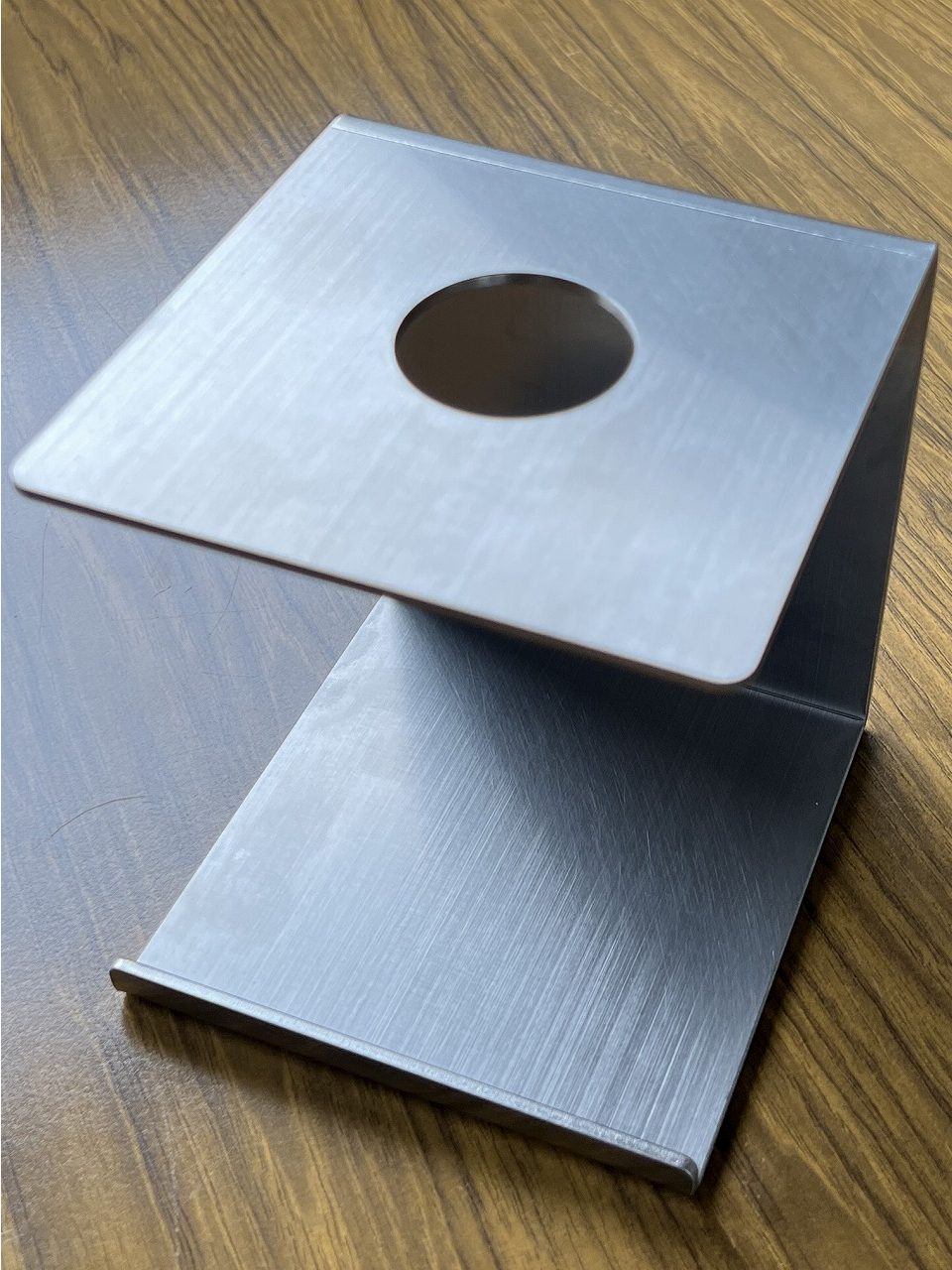

シンプルな見た目のティッシュホルダーのデザインの発想の源となったのは、柳澤鉄工所の会議室の天井に取り付けられたプロジェクターの筐体だといいます。金属製の架台が社員の手作りによるオリジナルのものだと気づき、他にも箱物を作れるのではないかと考えました。レーザーカットとベンディングマシン(板金を曲げる機械)によるシンプルな加工手順を意識してティシュホルダーをデザインしました。

制作に際してティッシュペーパーの大きさを検証し、市場にある箱ティッシュの大半が入るサイズになっています。

現場を知り、人を知るのが近道

プレゼンテーションの後には柚木准教授は以下のようにコメント。

「ものづくりデザイン専攻の学生は工芸やデザインを学んでいますが、実は自分が学んでいる専門以外の、ものづくりの方法についてはほとんど知らないんです。ですが、外に出ると身近に、いろんなものづくりの会社がある。そこを見学すると、驚くような技術や加工法、素材に出会うことができます。積極的にそういう場所に学生を連れていきながら、その素晴らしさを学んでもらいたいといつも思っているんです。現場を知り、人を知ることが、よいものをつくる近道なのではないかと思っているので、今回、学生2人に体験してもらいました。柳澤鉄工所の皆さんには、とてもよくしていただきました。今回の経験は我々の財産になります」

その後は並べられた製品を前にしながら、柳澤鉄工所の社員と秋田公立美術大学のチームの間で意見交換会が行われました。

写真撮影:中田大介、早坂葉

レポート:早坂葉

Information

柳澤鉄工所×秋田公立美術大学 新製品開発合宿プロジェクト

■事業名:柳澤鉄工所×秋田公立美術大学 新製品開発プロジェクト

■主 催:秋田公立美術大学

■メンバー:柚木恵介(秋田公立美術大学ものづくりデザイン専攻准教授)、中田大介(同専攻助手)、藤澤穂香(同専攻3年・当時)、津川沙千(美術学部2年・当時)

■企画制作:NPO法人アーツセンターあきた(担当:伊藤あさみ)

■委託者:株式会社柳澤鉄工所