「民藝」の周辺にある豊かさを愛好家たちが紡ぐ

美術・工芸といった分野、有形・無形を問わず、かつての人の営みの豊かさについて考える時に、書籍などを通した史実の確認や、残されている事物にふれるなどのリサーチは欠かすことができない。そこで「民藝」などと定義された領域で力を発揮するのが専門家による仕事だ。しかしそのような特定の領域の「周辺」を射程に入れる際には、専門家ではない、例えば愛好家といった者たちの手による仕事を通して見えてくる豊かな風景があるーー。

「アウト・オブ・民藝|秋田雪橇編 タウトと勝平」は、民藝運動の周縁的な動向、秋田との関わりを紹介するという主旨をもつ一方で、その漠とした領域にどのような向き合い方ができるのかという実験それ自体の可能性を提示するような展示企画だ。

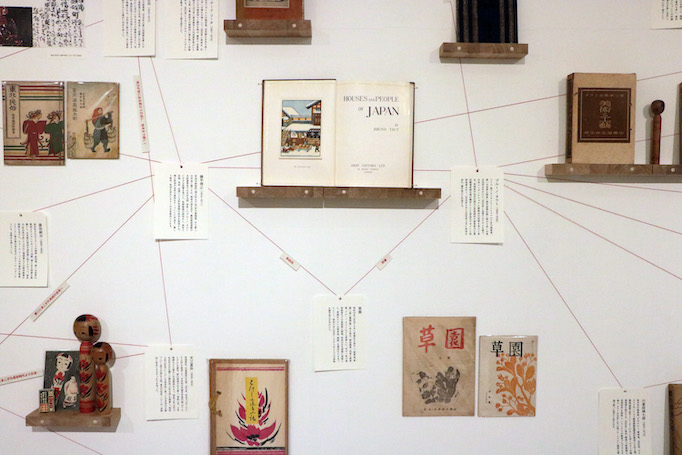

軸となるのは、軸原ヨウスケと中村裕太による『アウト・オブ・民藝』(誠光社、2019)を象徴する相関図を秋田版にローカライズしたもの。1935,1936年に秋田を訪れたブルーノ・タウトと彼を案内した地元の木版画家・勝平得之の関係に注目し、勝平が口絵を手がけたタウトの著作『日本の家屋と生活』(1937)を相関図の中心に据えて、民藝をめぐるさまざまな人物や書籍等の関係性を展示物も用いて紹介。

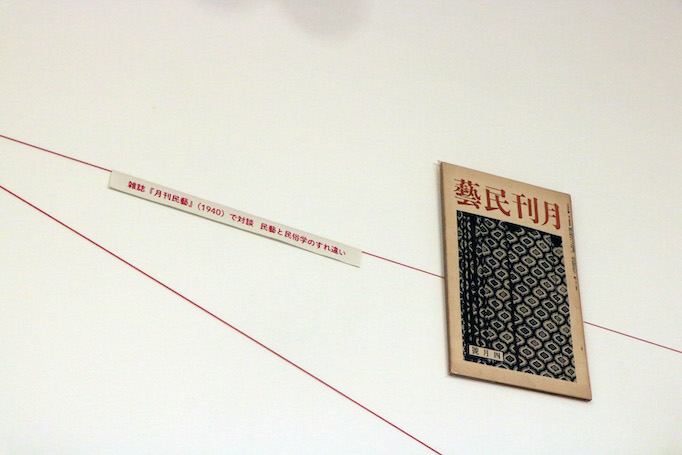

これを読み込んでいくと、勝平が民俗学者である柳田國男の著作『雪國の民俗』(1944)の装丁・挿絵版画を担当していたり、山本鼎らによる農民美術運動と関わりを持っている一方で、民藝運動の中心人物であった柳宗悦が柳田と雑誌ですれ違うような対談をしていたり、農民美術批判をしていたーーなどといった状況を合わせて知ることができる。

また、秋田での展開として特筆すべきなのは、タウトと勝平が当時書いたテキストのクロスポイントを丁寧に抜き書きして提示するセクションが設けられている点だ。相関図が民藝運動立ち上がり当時の日本の様相を水平的に示しているとすれば、その状況のなかで、世界的な建築家であり、知られざる日本の魅力を紹介していたタウトが秋田にどのように出会っていたのか。民藝の正史からは見えにくいけれども、言わばグローカルにグッとくる風景を深掘りもして紹介するというアプローチだ。

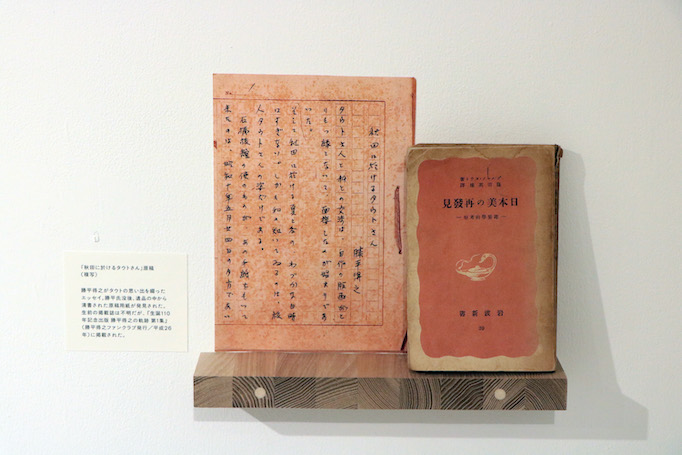

例えば「かまくら」という民藝そのものからは離れているが、民俗行事であり、建築・デザイン的とも言える風景への眼差し。このトピックをあえて選び、2人のテキスト(タウト『日本の美の再発見』、勝平「秋田に於けるタウトさん」)を抜き書きし、それに共振する雪橇や蓑などの民具や中山人形といった郷土玩具などを秋田の民具コレクター・油谷滿夫による油谷これくしょんから見つけ出して展示している。

「〜これは今度の旅行の冠冕だ。この見事なカマクラ、子供達のこの雪室は!〜それはーおよそあらゆる美しいものと同じく、―とうてい筆紙に尽くすことはできない。」

と記したタウトと、

「〜タウトさんは『すばらしいです』、と驚嘆の声をたてながら、大きな体をこごめて、つぎつぎとカマクラの中を覗き見るのであった。」

とその様子を記した勝平の視点。

そこで用いられていたであろう民具、その風景が郷土玩具にもなっている様も見せるという立体的なアプローチから、実に豊かな風景が立ち上がってくる。つまりこのセクションでは、テキストや展示物そのもの、関係性だけでなく、それらから読み取れるストーリーを巧みに紡ぎ出して見せている。

ところでこの企画は、新たな芸術領域の創造を試みる実験的な展覧会企画公募、2018年度「BIYONG POINT企画公募」採択企画(主催:秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた)であり、『アウト・オブ・民藝』の軸原と中村に、香川から秋田に移住した宇野澤昌樹が加わった3人により実施されたものである。3人とも民藝に関する専門家ではなく、普段はデザインや美術などの領域で活動しながらも、民藝的なものにも惹かれている愛好家ーー、言わばこの領域についてはアウト・オブ・専門家とも言える存在だ。

冒頭でも書いた通り、定義された「民藝」の領域ではなく、その「周辺」を射程に入れる際には、ある意味で正史や正解というものが存在していないから、専門家ではない者の手による仕事も有効だ。全体としては資料類から見出せるファクトベースのリサーチ成果展という体裁をとってこそいるが、どのような資料のどの部分に着目し、他の事物との関係性を見出し、文脈を紡ぎ出すのかという点においては、それなりに主観の入った表現に仕上げていく手腕も問われる。

そうなった時に、過ちを恐れがちな専門家ではなく、むしろ編集・デザインなどのセンスある愛好家的な立場だからこそできる思い切ったアプローチや、特定のトピックに対する偏愛が生み出すコンテンツへの説得力があると言えるのではないだろうか。

これは他の分野ーー。例えば、私がふだん関わることが多い、完成した作品そのものや美術史的な価値だけでなく、そのプロセスや社会的価値を評価することも多い芸術祭・アートプロジェクトの分野でも同様のことが言える。その分野の専門家や研究者・批評家でないとできない仕事がある一方で、在野の担い手や愛好家だからこそできる仕事もあるはずだ。

オープニングトークでは、『アウト・オブ・民藝』の出版を手がけた誠光社の堀部篤史と軸原・中村により企画の経緯や概念が語られ、そこに宇野澤も加わり、秋田におけるリサーチの様子などを解説。場所をギャラリーに移して展示空間の説明も行われた。通称「なかよしトーク」と自認して進められた、なごやかな対話の様子からは、この企画が愛好家的な視点を大事にしていて、いい意味で部活的に展開してきていること。だからこそ、のびのびと物事をとらえ、表現することができている様子を感じ取ることができた。

そういったわけで、個人的には秋田における『アウト・オブ・民藝』の風景を思い描くことができたこと以上に、どのような立場から、どのようにアプローチするのかという実験それ自体の可能性を見出すことができた点が有意義な展示企画であった。

橋本誠(アートプロデューサー/一般社団法人ノマドプロダクション 代表理事)

Profile 著者プロフィール

橋本誠 Makoto Hashimoto

1981年東京都生まれ。埼玉・岡山育ち。横浜国立大学教育人間科学部卒業。東京文化発信プロジェクト室(現・アーツカウンシル東京)で「東京アートポイント計画」の立ち上げを担当後、一般社団法人ノマドプロダクションを設立(2014.3)。多様化する芸術文化活動と現代社会をつなぐ企画制作や記録・編集・アーカイブ、調査・コンサルティングなどを手がける。

「アウト・オブ・民藝 秋田雪橇編 タウトと勝平」(BIYONG POINT, 2020.1)開催をきっかけに秋田市を初訪問。その後、コロナ禍でプログラム・ディレクターとしてNPO法人アーツセンターあきたに所属し秋田市文化創造館の立ち上げやオープニング特別事業「200年をたがやす」等に携わる(〜2022.1)。秋田で得た知見を生かしながら、東京・岡山の2拠点で活動中。編著に『危機の時代を生き延びるアートプロジェクト』(千十一編集室/2021)。