Index

作品を通して身体的に理解すること

飯岡:自己紹介として、今日は学生も多いんじゃないかと思い、大学に入学した頃の話から始めようと思います。もともとはアーティスト志望で、東日本大震災の年に、美大の制作学科に入学したんですね。翌年の2012年に、東京都現代美術館で「風が吹けば桶屋が儲かる」という展覧会があって。田中功起、田村友一郎、奥村雄樹らアーティストでもありながら編集的だったり理論的な仕事をしたり、キュレーターの仕事に介入するような仕事をしている人たちが紹介されていました。2012年に開催された「ドクメンタ」では美術に収まらない自然科学・社会的な事柄もキュレーションする態度に感銘を受け、学内の友人らで美術批評家の松井みどりさんの連続レクチャーを企画したり、友人とのグループ展を取りまとめるなかで自然とキュレーションや美術批評に関心を持つようになりました。横浜国立大学の大学院でより理論的な関心を深め、その後は美術業界で働きながら、自主企画や執筆活動を行なっています。

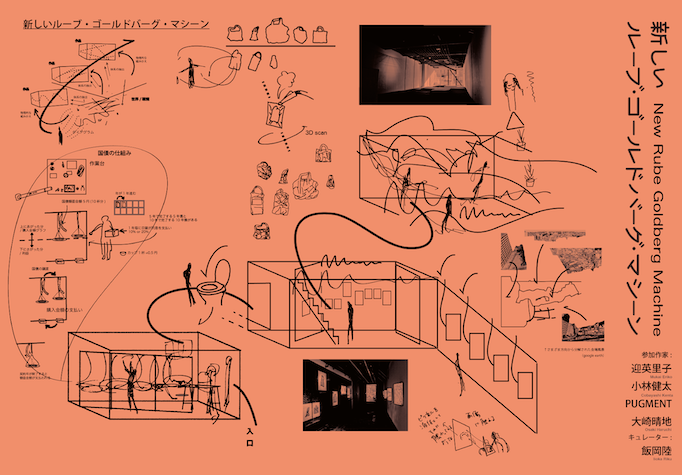

迎さんに最初に会ったのは、2016年に展覧会「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」を企画した時です。たまたまSNSで迎さんの YouTube のアカウントを知り、初めて作品を見ました。考えさせられることが多く、このグループ展のテーマ自体が迎さんの作品をきっかけに生まれたものでした。

「ルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」というのは、100年ほど前、機械産業が急速に発達していた時代にルーブ・ゴールドバーグという人が新聞に連載していた風刺画です。いわゆるピタゴラスイッチのように、様々な装置が連鎖していって日常の動作を代行する様子が描かれています。身の周りの環境や社会的な仕組み、自然の秩序、あるいは経済的な循環、テクノロジーのシステムなど、様々な連鎖が起こっている現代の状況について、作品を通して身体的に理解していくような展覧会が作れないかと思い企画したものでした。

これは結局発表することのできなかったカタログのために描いたダイアグラムで、展覧会を作る上で意識したものです。展覧会や活動をする上で、造形的な思考というか…言葉や理論を与えることで枠組みを作るのではなく、作品それ自体を理論や批評のようなものとして捉えること、非言語的な枠組みや経験をどう扱うかということに関心があります。それでこの頃はダイアグラムを使うことが多かったのですが、本日の対談も、こうした関心の延長から話をしたいと考えています。

社会や自然界にある現象の仕組みを再構築

迎:私は社会や自然界にある現象の仕組みを再構成した装置を作って、それを自分で操作するパフォーマンスをしています。大学在籍中に制作した 《水蒸気のための舞台》(2015年)は雨が降る仕組みを扱いました。雨が降る段階を大まかに3つぐらいに分けて、暖かい空気が冷たい空気を押し上げていく様子や、その空気に含まれている水蒸気が上がっていく様子をパフォーマンスにしました。籠の中に入っているのが鉄の塊にマジックテープを巻いたものなのですが、それが水蒸気を示しています。上が暖かい空気で下が冷たい空気ですね。

飯岡:鑑賞者の期待に応えるようで裏切るというか、どう見られているか意識的に作品に取り入れているようで、すごく面白いと思いました。例えばたくさんのボールを下から筒に入れていって、最後にすごいことが起こるんじゃないかと思えば、バラバラっと落ちて、これまで積み上げてきたものを水の泡にしてしまう。

動かすことで「仕組み」にアプローチする

迎:私は京都市立芸術大学の彫刻科出身で、「彫刻とは何か」ということを考えないといけない環境だったんですが、それは自分にとっては素材を考えることでした。動いている時が素材が一番見える瞬間だと思っているので、「もの」を動かす作品をずっと作っていたんですね。

飯岡:初めに「仕組み」に着目したのがラジオカセットを解体して作ったアニメーションの作品なんですよね。

迎:最初に「作品」だと言えたものですね。学部3回生の作品展前で本当に何をしたらいいかわからなくなっていた時期に、木彫室にあったラジカセを「中身はどうなってるんだろう」と、分解してみることにしたんです。開いてみたら、ラジカセの中身って平面的なんですね。レイヤーが3つあるみたいな感じで。再生を押したらどこが動いて…みたいな、遊んで「こうなってるんだ」って。それが面白くて、どうしたらこれを残せるかな、残せる方法はないかなと思ってアニメーションに起こしたんですね。

飯岡:それ以前から何かの「仕組み」に関心があったのですか?

迎:その時に気づきました。その前はそれを分解してただ並べただけ、とかだったんですけど。

飯岡:作品化できないかなと思っていた時に…

迎:いや、「作品化できないかな」すら思っていなくて、やってみた後で「作品になるんだなぁ」という実感がありました。それを立体やパフォーマンスにするようになったんです。

迎:これは卒業制作として作ったもので、花弁が開く仕組みです。大きい風船の間にまた風船が挟まっていて、チューブで繋いでエアーコンプレッサーで空気を入れてるんですね。内側の細胞分裂が速くなって反り返って開く、というのが花弁が開く要因としてあるんですけど、それを下敷きにして作っています。閉じる時は勝手に閉じていくんですけど、コンプレッサーや空気のチューブの関係で、エラーが出ることが多くて、それ以降、自動で動くギミックを使うのではなく私自身が仕組みとしてパフォーマンスをするアイデアが生まれました。

飯岡:対象に合わせて作品毎にアプローチを変えていますが、牛の屠殺についての作品(《食肉の流通経路》2014年 )は、屠殺の作業をしている人の動きを動詞で書き出して、それをものに対する動作に置き換えたものでしたね。

迎:そのときの担当の教員がアーティストの金氏徹平さんだったんですけど、私は何も伝えずにずっと作っていて。パフォーマンスの最後に、木材を吊るしてノコギリで切るんですね。そこでプラーンって2つに分かれた時に「牛に見えた」と言っていて。木を切るのもそうですし、例えば内臓を裂いた瞬間の感触は知らなくてもその瞬間を見ることで結構想像ができますよね。見ることによって、感触がトレースできる。そして「牛に見立てられたもの」が木材や布という本来の素材に戻るというのがこの時にあって。これはその後の下敷きになっています。

パフォーマンスの時に、観客は私が何をしているかは全然わからなくて「何も考えないでやっているかもしれない」と感じるかもしれない。そうならないように「けど多分何かあるんだろう」と思えるように注意を払っています。

飯岡:2017年に「迎英里子のフィールド・アスレチック」という文章を書きました。迎さんの作品は一見、教科書に載っている図説のようなものに見えるのですが、そうではなくて「何をしているかわからない」ことが重要なんです。見ている中でだんだん理解できることもあるし、あるいは理解できないままかもしれない。けれど、そういった動的な過程が鑑賞者の中に起こる。迎さんが対象についてアプローチしていくと同時に、お客さんもそのパフォーマンスを通して何かの対象にアプローチするようになっていることが重要だというように論じました。

ジェンダーのこと

迎:一番新しい発表は、12月の京都・FINCH ARTSでの個展ですね。それまではなんとなく、ジェンダーのことに触れないようにしていたのですが、一度やっておこうかなと思って。これは結婚の仕組みで、付き合ってセックスをして親と会って…

飯岡:これはカスタネットは何をしてるんですか?

迎:これは親に挨拶をしに行くっていう…。すごく単純なんです。これ以外の置き換え方が思いつかなかった。親に挨拶をすることが、自己紹介をするということ以上の意味合いや役割を持つということの意味について考えたいと思ったんです。

このシーンは戸籍の移動なんですけど、実質的に「家」が交差するということですよね。挨拶をしている空間ってすごく虚無だなと。日本の場合は筆頭者がいて、そこに配偶者と子供が入っていくという形で、結婚すると親の戸籍から外れて…というような。ただ、最近のジェンダーを巡る状況から強い反応があるかと思いきや、特に何か大きな反応があるわけでもなく…「すごく自意識過剰だった」みたいな感じになって。そんなに何も気にしなくて、淡々としたらいいんだって思ったんですね。扱うものとか場所とかやり方とか。

飯岡:必ずしも作品でジェンダーの問題を扱えば、フェミニズム的な問題に応答できるわけではないですしね。例えば、展覧会評(「エッシャー的眼球」 )のために木村友紀について調べていて、論を進めるきっかけのひとつになったのは、元々木村が1990年代にダムタイプらセクシャリティに対する問題意識のあるコミニティを共有しながら京都で活動していたオフィス「アートスケープ」の活動にボランティアとして参加し、写真やスライドを発表していたと知ったことでした。近年の作品の主題としてジェンダーが扱われることは少ないですが、写真の記号や意味を宙吊りにするという一貫した態度は元々、妊婦しているかのようにお腹を膨らませた少女の写真にバスケットボールを抱えた少女の写真を並べることで意味を打ち消すといったジェンダー的な問題意識と直結するものでした。結局、論の中で中心的には扱わなかったのですが、重要な経験となりました。つまり主題として性的なものを扱わなくても、何かを読み取らせること、読み取りを阻害することということ自体がセクシャリティや欲望の問題と関係することだと気づかされたのです。

パフォーマンスは、物質の身体性を見せるもの

飯岡:今後の構想はどのようなものがあるのでしょうか。この前話した時には、「コラボレーションをしたい」と言っていましたね。

迎:それはずっとしたいんですよ。

客席:展示じゃない形式はあり得るんですか?

迎:1日だけの公演としてやるのはいいなって思いますね。展示の形式にすると、何回もやらないといけなくなるので、公演という形式の方は合っているかもしれないとは思います。修復するのが大変で、そうするとだんだん直しやすい構造を作っちゃうんですよね。壊しちゃったらもう使えない構造じゃなくて、何回でもできる構造。状況に左右されるので、一回限りの公演の方が可能性はすごい広がる。

客席:装置と迎さんが動いてパフォーマンスする箇所との区別はどのように付けているのでしょうか。

迎:基本的に私は動力ですね。ただそれが拡張していってるところもあって。《アプローチ2.0(石油)》 (2015年)では、石油の誕生と採掘を扱っているんですけど、ここでは私がトンネルを掘っているんですね。場合によって違うんですけど、ここで私はトンネルを掘る重機とされています。屠畜の時は、完全に人。結婚のときは民法になっています。

ただ、身体の身体性を見せるためのパフォーマンスではない。私はそれはしたくないんです。私の場合、パフォーマンスは物質の身体性を見せるものだと思っています。人間も人間という物質、道具。自由に動く装置の一個だと思っていて、物質自身が動けないところを私が動かすという位置付けです。

飯岡:展覧会で見せる時には、パフォーマンスが終わった後の残骸とパフォーマンスの記録という、二次的なものを見せている状態ですよね。結局、迎さんの探究の本体は「パフォーマンスという出来事」なので、それがラディカルで面白いところでもありますが、展覧会というフォーマットに載せるには工夫が必要になってしまう。実は一度、演劇関係の方から迎+飯岡でお声がけいただいて、立ち上がったまま止まっている「公演」企画があるのですが、機会があれば改めて可能性を探ってみたいですね。

鑑賞者の欲望とどう向き合うか

迎:次の展示予定は秋田県立近代美術館での「ARTS&ROUTES」 展なんですけど、菅江真澄にまだピンときていなくて…。そこにあまりにもフィットしていくのも変だなと思っていて、どういうアプローチをするべきかなっていうのは悩んでいます。レジデンスへの自分の態度もまだ定まっていないし。

飯岡:以前話していたのは、レジデンスに行っても結局ローカルな場所の、例えばヘルシンキだったら林業の仕組みをリサーチして、それを装置とパフォーマンスとして発表することを求められているし、それに応えてしまうのがジレンマだと。

迎:作品のフォーマットが使いやすい。自分も使いやすいし、人も使いやすいので、そうすると制作がインスタントになってしまっていたんですね。色々な人と話した時に「今回は迎さんそういうテーマでやったのね」と了解されてしまう感じになってきているんじゃないかなと。そうやって消費されてしまうのが怖いと思ったんです。

飯岡:レジデンスや芸術祭などで世界中を旅するアーティスト像というものが見直されるべき時期にきているのかもしれないですよね。例えば私が迎さんのことを気にしていても、迎さんの世界中の展示は見ることができない。そうした中で、今日話していただいたような前の作品と次の作品の連続性はどのようにあるべきなのかということを考えます。

「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」では、設営の時に京都から品物が送られてきて、初日の私が集荷で不在の間に迎さんが手際良く全部組み立てているという…。

迎:いかにして制限された空間やお金を使って空間を構築するというのを考えたんです。輸送ってすごくお金がかかるんだなということもこの時期にすごく実感していました。基本的に他の作品の形態も、自分の住んでいる場所からの距離と、使える設備とお金から決まる部分がありますね。

飯岡:このときの作品のテーマは「国債」でしたが、京都から東京に作品を展示しにいくというのも物流・金銭的な条件下にあるわけですよね。例えばアーティスト本人はレジデンス先にいかず、作品の輸送先で組み立ててもらうということもありえるかもしれない。必ずしも足を運ぶことが理解することではないということは、迎さんの作品が示していることでもあります。

また活動を知っている人という広い意味での鑑賞者の欲望とどういう風に向き合うか、ということも重要なのではないかと思います。初期の作品には「水蒸気の仕組み」について話したような鑑賞者の期待や欲望を浮き彫りにするスタイルがあって、それが人々を惹きつけていたのではないかなと。

迎:そうですね。ここで最近の興味を語っても、多分すぐに変わるのであんまり意味がないというのが本音です。やれるところはめっちゃ残ってるし、そこをちゃんと掘るべきだなと思っています。もっと私の持っている形式の中で足掻いてもいいんだなという気持ちです。