Index

「NEOびじゅつじゅんびしつ」

ひと夏の中で、ふたつの夢に向き合うこどもたち

秋田公立美術大学が主催する「こどもアートLab」は、こどもたちの自由な発想を引き出す創造のプラットフォームとして2019年度から開催しています。「たくさんの新しい発見とあふれる発想に出会いたい」という思いから、教員や卒業生、秋田県内外で面白い活動をしている人をLabリーダーに迎え、2022年度も幅広い内容で活動しました。

こどもアートLabのひとつ「NEOびじゅつじゅんびしつ」は、夢を叶えるために仲間と一緒に挑戦するプロジェクトです。Labリーダーはアーティストの柚木恵介。神奈川県鎌倉市と長野県上田市を舞台に、これまでこどもたち自らが多様な個性と関わりながらモノやコトをつくり出す活動を展開してきました。

この「NEOびじゅつじゅんびしつ」には大人が与える課題はありません。こどもたちが挑戦する夢が、必ず達成するわけでもありません。スタッフが積極的に手を差し伸べることもありません。あくまでもこどもたち自らが考え、アイデアや工夫で困難を乗り越えていく、そのクリエイティビティを引き出すことを目的としています。

▼これまでの「こどもアートLab」の記事

▼これまでの「NEOびじゅつじゅんびしつ」の記事

2022年度の「NEOび」はたくさんの「夢」の中から

プロジェクトA

「みんなでロケットをつくって空へ飛ばしてみたい!」

プロジェクトB

「自分たちが小さくなった世界をプログラミングで作って、ミニチュアを工作したい」

この2つに決定してプロジェクトメンバーを募集しました。

果たして、それぞれのプロジェクトの夢はどのようになったのでしょうか?

Bチームのレポートです。

作戦会議1回目(Bチーム)

きっかけは、ギャグ漫画の「ケシカスくん 」

プログラミングとミニチュアの世界をつくるための作戦

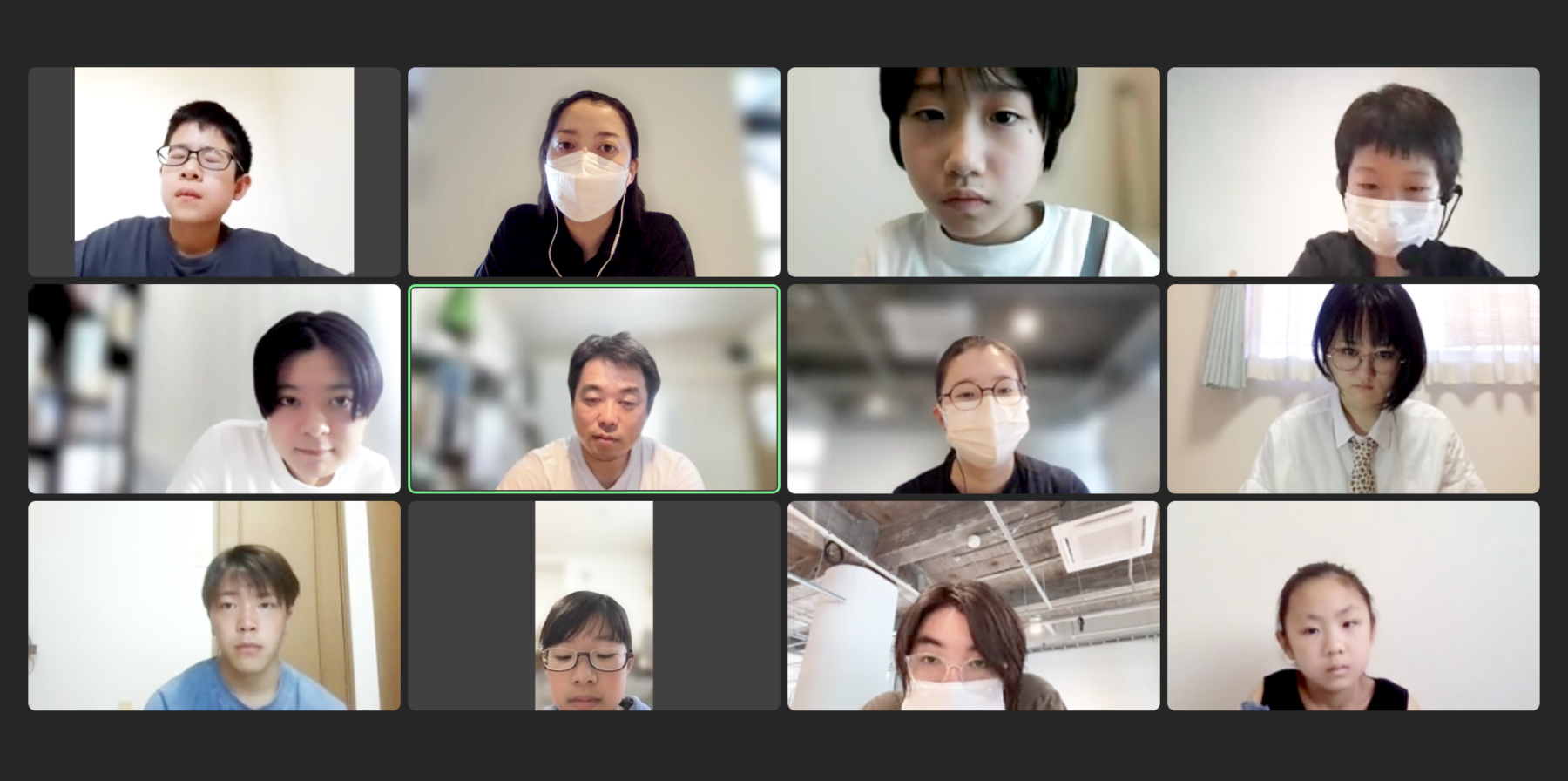

プロジェクトメンバーや見守り師の自己紹介の後、どのような世界なのか、柚木さんも興味津々で子どもたちと話をしていきます。

夢発案者の男の子が、夢のきっかけとなったものを見せてくれました。それは、ギャグ漫画「ケシカスくん」で、みんな興味津々に画面越しに覗き込みます。その漫画を読んで、自分が小さくなった世界をプログラミングでつくってみたくなったようです。プログラミング自体は、小学校でもやっていて教室に通っている人もいました。

色々と検討した結果、まずは「Scratch(スクラッチ)」というプログラミングのソフトで、自分たちが小さくなった世界をつくってみるようです。次回、作戦会議へ向けて各自調べて、準備をすることになりました。

作戦会議2回目(Bチーム)

「スクラッチ」ってどんなもの?

「ケシカスくん」が動き出す世界

それぞれの夢へ向けて2回目のチーム作戦会議のスタートです。文化創造館(秋田市)に集まり、待ちに待った本当の意味での初顔あわせです。

すぐに夢のことでおしゃべりしながら進めていきます。さっそく「スクラッチ」でできること、できないことを、メンバーの1人が持ってきたPCを使って確認していきます。

プログラミングに詳しい人が解説しながら、「おれ動かすから、どうすればいいか言って!」。背景のことやキャラクターづくりについてみんなの意見も聞きつつ、ゆっくりと進んでいきます。

さて、ここで夢のきっかけとなった「ケシカスくん」の登場です。「ケシカスくん」なら、自分たちでつくれるのかもしれない、と考えが浮かんできます。

「ケシカスくん」だけではない、まわりにある文房具も描いてみようとなりました。PCをみんなで交互に渡して作成しつつ、「ケシカスくん」の漫画を読みながら笑いが起こります。面白さも共有しながら、みんなでキャラクターを楽しみながらつくります。

そしてついにできあがりました。キャラクター第1弾「ケシカスくん」の誕生です。

完成にみんなの顔もうれしそうです。

そこから、他のキャラクターをつくるかと思いきや、気分転換に鬼ごっこがスタート。「NEOび」では例年こどもたちが鬼ごっこをしてしまうのですが、なぜでしょうか?

見守り師たちも怪我をしないかそっとそばで見守ります。

気分転換が終了したら、「これは?あれは?」「リアルすぎてちょっと〜」「ちょっとだめだよ」「え?これは?」とお互いわいわい声を掛け合いながら、それぞれのキャラクターづくりを進めていきます。

スクラッチ上で、それぞれ複数のキャラクターをつくりますが、その後どうするかまではまだ誰も気付いていません。

制作を進める内に、メンバーの1人が、「このままずっとやっていていいのかな?」と気付きました。メンバー全員でこの先どうするのかを考えます。話し合いの結果、各キャラクターがお話できるように進めていくことになりました。どのように会話ができるようになるのでしょうか?

Bチームはゆっくり着実に進んでいきます。

キャラクターをつくる作業を進めているところでしたが、それぞれやりたいことが見えてきてしまい、方々に目が向き始めてしまいます。

最初はみんなで話し合って決めていましたが、だんだん話し合いをしなくなってきました。個人で進めている様子もちらほら見られます。

本当にそれでいいのかな、バラバラな世界にならないかな?と、PCと睨めっこを続けているこどもたちに見守り師もハラハラしてしまいます。

お昼ご飯をみんなで食べて、気分を変えて取り組みます。

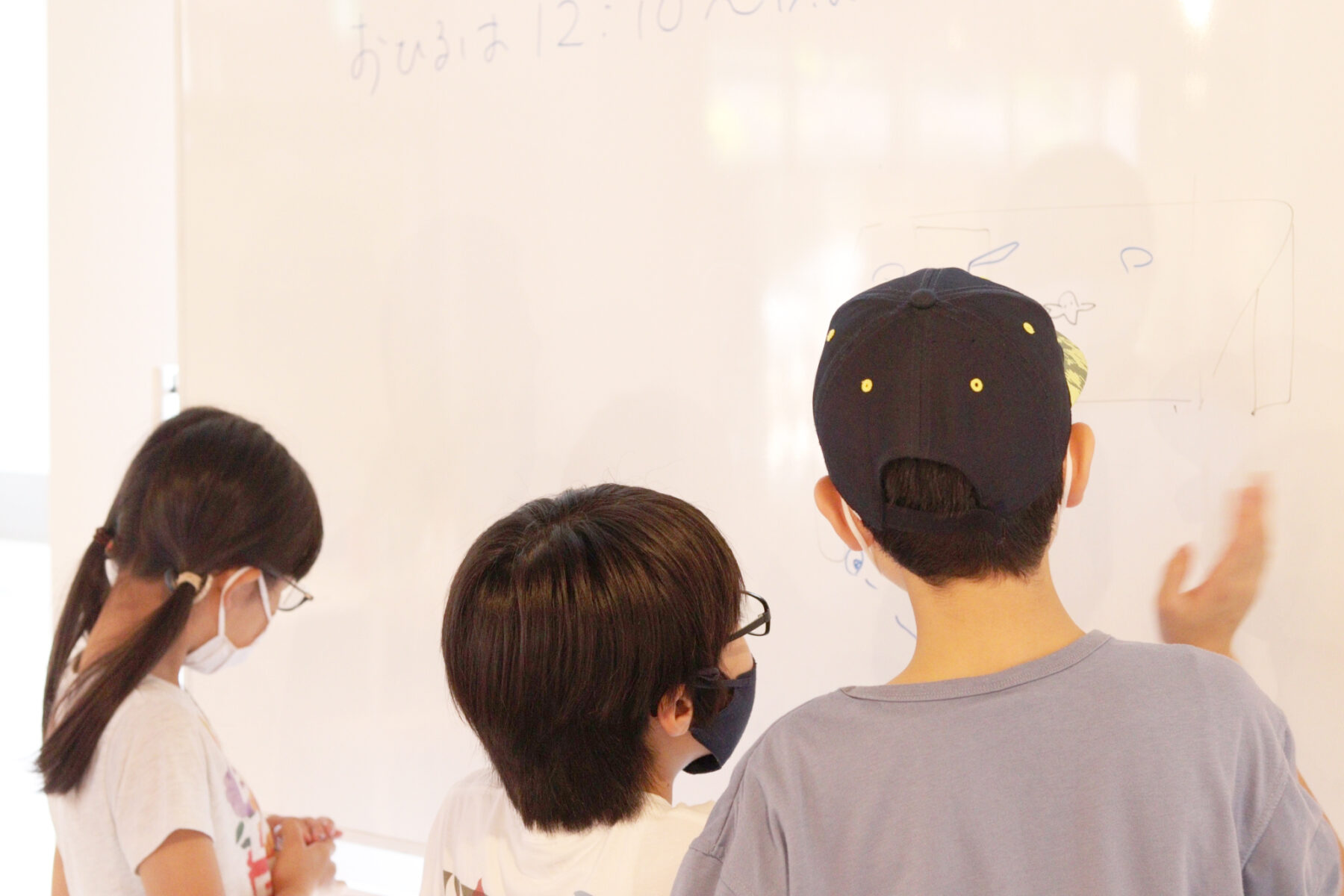

さっそく「スクラッチ」の作業へ取り掛ろうとしますが、見守り師の柚木先生が来て、PCをパタンっと閉じてしまいました。いったい自分たちはどこに向かっているのか、何をしようとしているのかを、PCを見るだけじゃなく、話しあってみようと語りかけます。

話をする相手は画面の中ではない。そう、一度みんなの顔を見て話をしながら決めていくことが大事です。みんなでホワイトボードに書き出して、具体的な今後のイメージを共有することが大切です。

素材をみんなで探しにいこうよ

そして、午後から参加のメンバーが到着しました。午前中の流れをきちんと説明して、一緒に考えていきます。キャラクター・被写体が必要なことにも気付き始めました。背景に使えそうな机を文化創造館内で探します。

みんなでPCと現実の世界を行き来するようにして、被写体を探し出します。メンバーの1人の体を撮影して、画像を取り込んで、不要な部分を切り取って、次々と進んでいきます。

大人の手を借りずに自分たちの手で世界が構築されていきます。

さぁ、被写体探しから戻ってきた全員が、PC画面を見て青ざめています。なんと、続きを進めようとしたデータをいくら探しても見当たりません。

画像は残っていますが、保存をし忘れていたことに気付いたメンバーは、スクラッチのプロジェクト保存ができていなかったと知り、ショックを隠せません。

バーチャルでつくったものが無くなってしまった現実にショックを受ける4人。

迫りくる終了時間ぎりぎりの中で、再びホワイトボードで次の本番に向けて話し合います。

コンピューター(バーチャル)か、現実のどちらが良いのか多数決を取りました。コンピューター1人、現実3人、ということで、どちらもやる!という方向に決定しました。

次回は、紙粘土などでつくった「現実」を、「コンピューター」に取り込んでつくることになりました。持ち物も、ラジコンやお菓子、紙粘土、絵の具などをみんなで準備してくることになりました。

いよいよ、プロジェクト実行日です!

実行日1回目(Bチーム)

現実の世界からインスピレーション!?

お菓子×外×ケシカスくん

実行日1日目。メンバー最後の1人が合流し、前回までの流れを共有しながら仲良く始まりました。

もちろんケシカスくんの漫画も読みつつ、みんなでミニチュアを紙粘土でつくっていきます。大量の紙粘土が机に並びます。それぞれ持ってくるものを交換したり、お菓子をつまみ食いしたりしながら進めていきます。どのような世界が広がっていくのでしょうか?

ケシカスくんの漫画を横目に「ここ紫!」「いや、紺だよ〜」「いや、ぎり紫…」という言葉を交わしながら思い思いの場所でミニチュアをつくりました。

時間を決めてそれぞれがつくったケシカスくんを発表する予定でしたが、ちょっとだけ外に出て気分転換することになりました。

文化創造館の前で走ったりして遊びます。ラジコンを持って、千秋公園の方まで歩いていくメンバーたちは暑い夏を満喫です。

気分転換後に早めのお昼を食べたメンバーたちは、明日の本番へ向けて何をするのかを考えます。

午前中は、紙粘土でケシカスくんなどミニチュアづくりを行いましたが、プログラミングの方を忘れていました。午後は途中から参加したメンバーもキャラクターをつくることに。自分の思いをみんなに伝えながら、プログラミングにチャレンジします。

紙粘土で自分のミニチュアを作ってみること、そしてその合間にPCでメンバーの写真を取り込んで、トリミングするという作業を進めていくことになりました。

みんなで確認し合いながら、静かに着々と進めていきます。

一旦プログラミングで使う背景写真を撮りに、メンバーたちは外へ向かいます。文化創造館の外から千秋公園あたりまで散策し、お目当ての素材を探します。

虫嫌いのメンバーもいますが、なんとか偵察、撮影が終わったようでした。

戻ってきた後は、早速ミニチュア制作とPCでの編集作業を同時並行で進めていきます。

ミニチュアとプログラミングの作業を協力しながら、次は声を吹き込もうとそれぞれのキャラクターにどんなセリフがよいのかを考えます。

PCに取り込んだ全員の写真と共に、それぞれが言葉を喋って、音声を吹きこんでいきます。いろんな音を試しながら、わいわいととても楽しそう。

この日の最後は、最終回へ向けて、何をしようかとみんなで意見を出し合いました。

実行日2回目(Bチーム)

スクラッチでプログラミング、粘土でつくった世界は、どんな世界?

現実×バーチャル×融合!?

いよいよ実行日2日目です。夢の実行へ向けてスタートしました。

昨日の実行日1日目の最後にみんなで決めた役割分担に合わせ、プログラミング班と粘土でミニチュアづくり班の二手に分かれます。

夢発案者の男の子が、粘土を捏ねながら、「ねぇ?どぉ?調子いい?」とプログラミングの子たちへ話しかけていました。仲間を気にしながら制作を進めているようです。

と思いきや、粘土をこねながら文化創造館の一階をうろうろするメンバーも出てきました。

息抜きはとても大事です。気分転換に外へ出かけて遊びはじめるメンバーたちは、はじめて出会った時よりもずっと仲も深まりました。

戻ってきておやつを食べつつ制作を続行していきますが…。

おやおや…。気が付くと、メンバーが1人もいません。

どこへいったのでしょうか?

外で気になる人たちを発見して、みんなで駆け寄っていきます。撮影でしょうか。憧れのヒーローがいてみんなも大興奮。プログラミングどころではなくなってしまいました。

興奮冷めやらぬ中、文化創造館へ戻ってきたメンバーは、はたと気づきました。

まだ、ミニチュアやプログラミングで作った世界が、どちらも報告会で発表できる状態にまで完成していないのです。急ピッチでプログラミングの最終調節、仕上げに向かって整えていきます。ミニチュアは、どうやって報告会の時に使うのでしょうか?

報告会へ向けて夢発案者の男の子がみんなで台本をつくろうよと呼びかけ、時間を気にしていました。

あともう少しです、見守り師たちもがんばれ!と応援します。

報告会では、全員で作り上げたプログラミングによる世界とミニチュアを、全員で保護者の方にお披露目しました。

自分たちで作った台本に沿って、1人ひとりがやってみて感じたことを発表しました。

スクラッチでつくった世界を見せると保護者の方からも笑顔があふれました。

たくさん自分たちで考えて頑張ってつくった世界が目の前に広がっています。

心なしかメンバーの表情も誇らしげでした。

見守り師より

「Bチームはそれぞれにこだわりを持ったメンバーが集まりました。メンバー同士仲良く過ごしていましたが、意見交換や方向性によって、たまにバラバラになるところもありました。ですが、どうやって『現実』と『バーチャル』の2つの要素を組み合わることができるのだろうか?と最後まで目的意識を持ち続けていました。

プログラミングの保存を失敗した時も、誰もが失敗を受け止め、次にどうすればいいのかを丁寧に考える、その時に周りにいる仲間に助けてもらいながら、意見を出し合いその時に最良な道を見つけ出そうとする一歩を大事にしていたのではないでしょうか。

メンバー全員でつくりあげた1つの夢は、きっとそれぞれ次の何かやってみたいことへ、仲間と一緒に実行して進んでいこうという原動力へと繋がっていると信じています」

柚木先生から最後に子どもたちへ

「皆さん、よく頑張りました。

多種多様な個性がぶつかり、思い通りにいかないこともあったように見えました。今年はいつも以上に見守り師があれやこれや言ってしまったのかもしれません。もしかすると、採用された夢にやや専門性があったからかもしれません。ですが、いつだって、いくつになったって失敗はするもの。もしそこで失敗したとしても、悔しく思えばいい。次のコミュニティで糧にできればいい。人生はその繰り返しだからです。我々大人は時に子供達に無償の成功をさせようとしがちですが、たまには放っておいて、子どもたち自身に考えてもらいましょう。

親が本人の代わりに聞いてあげるのではなく、駅員さんに、店員さんに、インフォメーションの方にたまには自分たちで質問してもらいましょう。

その小さな勇気は、きっと何かを成長させてくれるはずです。

自分自身で辿りついたものは、必ずとてつもなく大きい自信を生み出します。

そういう経験をたくさんして、太くしなやかな人間が1人でも多くそだってくれたらと願っています」(見守り師代表 柚木恵介)