作品とは、接点にふと立ち起こる出来事のこと

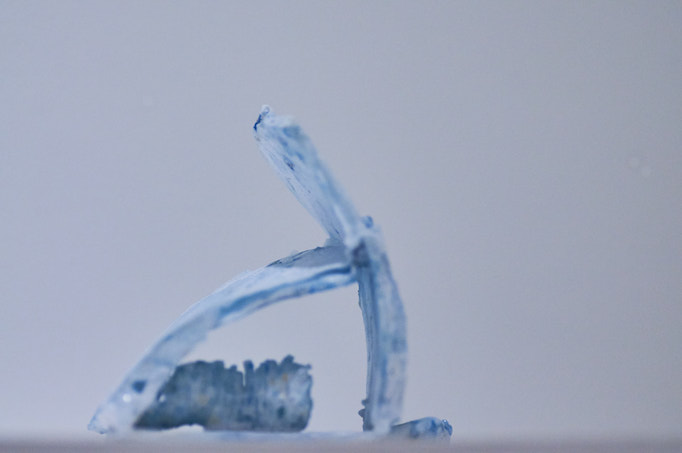

秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINTで開かれた展覧会「触覚の地平」。ギャラリートーク「流動するこころともの〜制作の現場から〜」では、素材と身体の関わりから紡ぎ出される井本真紀のガラス作品と言葉について、人類学者・石倉敏明氏(秋田公立美術大学准教授)、ガラス作家・瀬沼健太郎氏(秋田公立美術大学准教授)と共に語り合いました。

物質の物質たる存在感を成立させる「質感」。それと切り離して考えることのできない「触覚」という体験––。本展のキーワードでもある「触覚」について、井本が語ります。

物理的な「触覚」を超えた領域

瀬沼 井本さんが大事にされている「触覚」とは、井本さんにとってどういうものなんでしょうか。

井本 「触れる」というのは結局、何なんだろうなと、いま何となく頭の端で考えていたんですけれども。「触覚」「触れる」というのは結局、何のことを言っているのか––。展覧会を観にきてくださった方が先ほど「砂糖菓子みたいだね」とおっしゃったんです。それを砂糖菓子だと思って見ている人は、それを触ってはいないけれども、おそらくそれを噛んでいますよね。見たものを、奥歯で。それを「砂糖菓子だね」と見ている。砂糖菓子だと思った時には多分、それを噛んでいる。

シャリシャリしている。パリパリしている。硬いのか、柔らかいのか。触っていなくとも、「シャリシャリがここにある」とか、「怖そうだな」とか。中が空洞で華奢な作品を「壊れそうだ」「崩れそうだ」と思う人には壊れた時の「ガシャガシャン」がもうここにある。となると、実際にそれが触れるか触れないかというよりももっとたくさんのことを、ものを見ただけで受け取るはずなんですよね。「触覚」はそういったことをすべて含めた受け取りの話であって、実際に物理的な触る・触らないを超えている領域のように思います。

石倉 多分、触っているんですよね。目で触っているとしか言いようのない次元があって、事実、目で触っているんじゃないか。潜在的な「触覚」というものが動かざるを得ないような。先ほど、パリパリ、シャリシャリとおっしゃっていましたが、オノマトペってどうしても言葉として出てくると思う。「井本さんの作品を言葉にしてください」と言ったら、小学生でもシャリシャリとか出てくると思う。これが詩の発生だと思うんですよね。意味をどうにか伝えたいんだけれどもこれは分析的な言葉じゃなくて、触ってしまった自分の身体から出てきた言葉。

井本 触覚的にしか、言葉にできない‥‥。

石倉 そこが多分、井本さん自身の詩的な言葉とものの文法、ものづくりの方法論というのが多分、クロスしているところなんですよね。「触覚が交差するように」という、デリケートで難しいんだけれど面白い部分。これはやっぱり言葉とものの両方がないと分からないところかなと思いますね。

物語性を排除していく

瀬沼 おそらく多分、言葉だけでも作品だけでも成り立つ部分は成り立つと思うんでよ。でも一緒になることによってより伝わる部分はあると思っていて。作品だけ見て「これって何だろう?」と思ったとして、特に井本さんは言葉を書く人なので、作者の言葉が一緒にあることで井本さんがつくっていく心持ちというか、何を考えて世界を見ているのかみたいなことをちょっと追体験できる、垣間見られるというスリリングな体験ができる会場になったかと思うんです。ものをつくる時に表現したいことや伝えたいイメージがあって、抽象化された思いがあって。でも井本さんは、それを徹底的に排除するじゃないですか。井本さんは物語性とかナラティブなものをどんどん削っていく。どうしてそういうやり方にたどり着いたんでしょうかね?

井本 そうなんだと思うんですよ、ものをつくるって。そういうやり方にたどり着いたというよりも、そこからしか出発できないような気がするんですよね、つくることは。それは何をつくるにしても素材がないとできない、歌を歌うにしても声がないと歌えないように。何をつくるにも素材という自分ではない何か、物質なり環境なりと交わらなければつくることはできないわけです。全てにおいて。本を書くにも文字がないと書けないわけじゃないですか。その時に、自分の表現したいものだということは先立たないと思うんです。人によっては、空を見てとってもきれいと思って絵にしたい人、写真に撮りたい人、一句詠みたい人、音楽をつくりたい人と分かれるのは、感情が先立つのではなくて自分と世界との関わり方がまず先立って、そこに自分の感情が後から来るような。

石倉 そこですよね。自分でつくるというよりも環境をつくり、立ち起こる状況をつくっている。これがね、小学校から美大に至るまで「あなたの感情を描いてください」とずっと繰り返される美術教育のあれですよね。美大生をその洗脳から解かないといけない。でもそれって難しいじゃないですか。自分が自分だということに一番気づきにくいというか。

瀬沼 ずっとそういう教育を受けがちじゃないですか、若いころ。ある意味、呪いみたいになっている部分はあるので。それを解除するのは僕は難しいと思ったタイプなので聞いてみたいんですが、どこで気づいたんですかね?

井本 それは何度も戻りますけれども、自分の行為を言語化する時にそうせざるを得なかった。自分が選ぶという次元でもないようなことかもしれないですけれど。選ぶ手前でそうせざるを得ず、その中で結局、私の場合はガラスがあって、熱があって、地球だから重力があって、環境があって、道具があって、私のこの163センチの身体があって。そうして接点をつないでいく。何を接点と見るのかというところがものをつくることの立ち起こりのスタートにおそらくなるので。

石倉 井本さんの思考の立ち起こりと、ものの世界での制作を経て作品が立ち起こってくるプロセスが同じであることがベースになっているじゃないですか。これは大事ですよね。ものをつくることは思考することだということをリチャード・セネットという哲学者が言っているんですが、これは非常に大事なことなんです。大学院の授業で必ずセネットの本を読むんですけれども、これが物語よりももっとベースにあるもので。ものを考えることは人間にとって当たり前のことかもしれないけれど、これがアーティストの制作と直結しているんだよということですよね。考えさせられるのではなくて、思考がどういう場で立ち起こってくるのかということをクールに観察していくとそれが作品が立ち起こるプロセスと重なってくる場面があるということですよね。それはやっぱり、井本さん、考えているなと。作品を見て。

井本 考えるというよりも、ぽいと考えてしまうように考えてしまいますよね。思考もそうだし、つくる時はつくろうと思ってつくるんですけれども、つくる中でドンドコドンドコいろんなものが動いていってしまうので。私の手の内だけでは当然コントロールもできないので、そうなってしまうところと、したいところの線や点とかをつないでいく。考える時にこの方向に考えたくてもそうはいかないのと同じで。

石倉 赤れんが郷土館で先生方の作品を見てきたんですが、やっぱりそれぞれに自分の文法や言語を持ってる方が多いと思うんですよね。特徴としてはまずものを出すというね。うちの大学にはいろんな専攻がありますけれども、それこそアーツ&ルーツ専攻だったら僕みたいに作家じゃない人がいたり、キュレーターがいたりで、ものとして出せないじゃないですか、本とかになるんですが。でもやはりものづくりデザイン専攻の先生方はものとして出す。スタイルがあって、そこで勝負する潔さとそれぞれの文法の違いというのはやっぱり面白いと思うんですよ。

それぞれまったくスタイルが違うじゃないですか。ガラス作家でいうと秋田のガラス界のドンで百獣の王のような存在の小牟禮尊人先生がいて、瀬沼先生は植物とのインターフェースが面白くて用の美のような接点がある。僕も生活工芸の作家さんと付き合いがあるんですけれども、東日本大震災が終わった後に道具と、ものとどのように接していかなければいけないのかということを切実に考えて茶器をつくったり、お茶碗をつくっている作家さんと似たような問題意識を感じたりするんです。瀬沼先生からは。そういう意味では、ガラス作家の中でも井本さんを含めた3人のスタイルは全然違うし、多分、学生を見ても全然違う。このバリエーションというのは非常に大事にしなきゃいけないし、もしかしたら秋田でガラスの文化がこれからつくられていく中でのひとつのダイバーシティというか、いろいろな作家性が育ち得るようなマトリックスになり得るかなと思いますね。

ガラスという素材をどう見ているか

井本 ガラス作家というのは多分、作品の多様さというのはとてもあるんだろうなと思います。どうしてかなと思った時に、素材の多様さなんだろうなと。つまりガラスという素材を何として見ているのか。透明なものとして見る人、割れるものとして見る人、溶けるものとして見る人、何か色が付くものとして見る人など何として見ているのかというのがダイレクトに作品に出ますよね。

瀬沼 ある課題があって学生にガラスの印象を聞くんです。まだガラスと向き合い始めて間もない3年生ぐらいに。その印象は、例えば「冷たい」「硬い」などあるんですけれども、それを自分のポートフォリオとして、ガラスの表情を使って作品を作っていこうという演習課題をしたら正反対の要素がある。ガラスを「柔らかい」「とろける」というふうに捉える学生もいるし、「鋭い」「壊れやすい」「脆い」と捉える学生もいて、すごく面白い。

井本 そうですね。抽象化しやすくもあるし抽象化しにくくもあるし、というところ。何として見ているのかというのが面白い。そういうふうに素材を見ているんだなというのが。

石倉 感覚というのは、すごく言葉にしづらいじゃないですか。

瀬沼 ガラスに限らず、工芸素材というのはそういうところがあるんじゃないかなと思いますね。

石倉 大学という場所にいると、最初はナイーブな言葉を使ったり実感で人にものを伝えようとするので悩んだりする学生は多いと思うんですね。だからすごくいい作品なのにタイトルとかステートメントを見るとポエムになっていたりだとか、突っ込みをせざるを得ない経験って多いんです。そこでどう作家としてのスタイルを鍛えていくのかと同じで、言葉の精度とか、どう自分の言葉を見つけていくかは大事だと思うんですよね。

瀬沼 今回の展示を見ていると、井本さんてすごく実感しか信用していないとか。

井本 そんなことないですよ!(笑)

瀬沼 いやいや、制作のスタンスとして本当に自分自身の身体性を信じている。そのものが立ち上がること、余計なものをなるべく乗せないように。むしろそういうことが自然にできているというか。

井本 余計なものを乗せたい時もあるんです。乗せている人を見るといいなと思ったり。でもやってみるとできない。

石倉 美術に限らずデザインに限らず、例えばはやりの概念があるじゃないですか。あるいはフィールドがあって現代アートは特に社会参加型などいろいろある。人類学とは?というのもはやりのひとつになっちゃっていて。それをどう裏切るのかと考えざるを得なかったり。自分自身も半分、罪の意識があったりするんですけれども。

その中でいろいろな本を読んだりもするし身体性から言葉を紡いで文体をつくっていって、それも行ったり来たりだと思うんです。そんな井本さんは普段、どういう本を読んだり言葉に接しているのかというのも、ちょっと聞いてみたいですね。

井本 展覧会をする時に改めて考えようと思って、中村雄二郎の『共通感覚論』はもう一度読んでみました。柳父章『翻訳の思想』も。主観と客観のことをそれこそ言葉ではなく体で分からせてもらえたものでした。

石倉 なるほど。中村雄二郎さんも柳父章さんもいわゆる美学者でも芸術学者でもないんですよね。柳父章さんというのは、翻訳の議論がすごく面白くて。Godという言葉が昔は上帝で、明治時代に神になっていく。宗教、哲学、美という言葉がつくられていって、翻訳によって僕らはどうやって思考世界をつくっているのかということを書いている人ですよね。中村雄二郎さんはそれこそ五感というものをどう再編成して、僕らはどう共通の感覚をつくっているのかということを研究していて、それはやっぱりつながっていますね。作品世界のベースになっているのが翻訳論とか共通感覚論というのは、非常に井本さんの思考の糧になっているのかなと思いました。

井本 そうですね、言葉と身体的なものがセットで。うまく言えないんですけれど、読んだ時に体で分かるような感覚をもたらしてくれるような。

石倉 そういったことは普段、あまり学生とは話さないし、教員同士でも話をしなかったりするじゃないですか。恥ずかしいですよね、自分の部屋を覗かれているような感じでね。でも自分の身体から発して、自分の身体をつくっているものとは何かとか、どういうふうに自分が世界をつくっていくのかというのは影響されたものが自然に出てしまうので。自分の大学生の時には先輩のレコードをかっこいいなと思って真似して聴いたりだとか、ファッションも真似したりだとか。いろいろな文化を吸収する中で、自分のスタイルをつくっていくと思うんですけれども。特に助手さんって学生に近いから、井本さんが読んでいる本は読もうとかね。そういう存在でもありますよね。

井本 気になる本は本棚に置いていて、借りてくれる子は借りて、一緒に読んでみたり。一時期4年生と一緒に同じ本を読んでいました。哲学系の本だったので、読み解きを一緒にして。

石倉 僕も6年間、助手をやっていたんですけれども。やっぱり結構、教員と学生って年が離れていたりちょっと距離があるじゃないですか。でも助手さんという立ち位置が、美大にとってはすごく大事だなと思うんです。特にうちの大学は助手さんが多くて活躍している人も多い。それぞれの作風も含めて影響力は絶大なんですよね。なので今日もトークが始まる前に学生さんがお菓子を持ってきてくれたり。そういう関係の中で一緒に本を読んだり展覧会を見て話をしたりとか飲みに行ったり。そういうコミュニケーションの中で学ぶのは、授業よりも大きいものがあるのかなという気がするんです。授業では教えてもらえない部分をどうつくっていくのか、ということですよね。

瀬沼 こういう展示があることで授業以外の一面というか、違う社会との接続の仕方みたいなものが提示できたんじゃないかなというふうには思っているんですけれども。こういう形になって改めて井本さんの作品とか哲学、考えていることをシンボリックに感じることができたので、すごくワクワクしていい体験になったと思っています。

石倉 ものづくり、工芸の作品展で、このようにキュレーターが入って、インストールには助手さんを中心としたスペシャリストのチームができつつありますよね。

瀬沼 この映像もものづくりデザイン専攻の助手さんにつくっていただきました。

石倉 学生への影響力たるや、すごいことだと思うんですね。制作だけではなくもっと拡張された制作、作品を超えてしまう制作の体験。そこが大事ですよね。

瀬沼 展示してみてどうですか?ホワイトキューブに自分の作品がインストールされて。

井本 かっこいいですよね。自分で言うのもなんですけれど(笑)。今回は瀬沼先生やアーツセンターあきたのスタッフ、外部のデザイナーさんにお願いしたということもあって、打ち合わせの段階から私はただつくっていればいいんだよとずっと言っていただいて、つくる役割として展覧会に関わることができました。なので最後まで私一人だけ展覧会の完成図がいつまでも描けていなかった。皆さんの中では描けていたようで、私だけ付いていけていなかったんですけれど。出来上がってびっくりしました。

石倉 その辺の経験値は、アーツセンターあきたのスタッフを含めて経験を持っている人が今、秋田に集まって来ていて、秋田ケーブルテレビのこの場所を使わせていただいていろいろなことができるようになってきているなと思うんですよね。特に今回の展示は工芸とアート、デザインを超えて、そこで物質性と言葉という展示がかみ合っているのが特徴だと思うんです。例えば僕は本とか印刷物の世界の人間なので、自分で一生懸命本を読んで文章を書いて集中してやっているんですけれど、それだけでは成り立たないんですよね。そこからもう一度必ずプリントアウトしてみて、全然駄目じゃんと書き直したり。自分の思考が文字になるというところがインクにのらないとイメージできないんです。パソコンの画面上だけじゃ駄目なんですよね。そればっかりやっていると逆の方向に引っ張られてしまう。思考の方に引っ張られてしまうので、客観的に赤入れをしてみることが必要だったりして。

例えば人類学者のレヴィ=ストロースという人も、とりあえず邪魔のないところでバーっと書く。途中でツッコミ入れずに。その上で白くしたり赤くしたり、いろんな色を使いながら文章をチェックしていく。だから自分の中では画家と工芸家が二人いると言っている。面白いなと思うんです。デザインの世界との接点ってそういうところだと思うんです。デザイナーになりたいと志す学生は最初イメージで見てしまうけれど、精度が上がってくるとフォントの違いだとか、紙とか物質の世界に近づいて、余白の取り方だとかインクののせ方などもうちょっとものに近いところで思考ができる。これと同じことが展示の体験にも言えて。やっぱり、壁をつくるところからやらないとだめですよね。野球をやるなら球拾いとかグラウンド整備とか。アーティストは挨拶と掃除が大事だというじゃないですか。なぜ大事かというと自分がゲームをする場所というのを自分が整備するということですよね。自分がどこでゲームをしているのかということを意識することも含めて、それは大事なことなんです。ものとか空間とか実際の世界との接点というのは日常生活に近いところにあって、実は授業ではあまり教えられないところなのかなと思うんです。

ただ逆のことを言うと、僕の研究室はものすごく散らかっているんですけれども。カオスの中でしか見えてこない。工芸の先生には怒られてしまいそうですけれども。2つのタイプがいますよね、カオティックと、すごく整理整頓するタイプと。

井本 場所にもよりますよね、私デスク周りは汚いですけれど、作業机は都度都度きれいにしないと。

石倉 最近ようやく気づいてきたんですけれども、あまりいっぱいインプットしてそれが周りにあると仕事ができないんですよね。逆に、数冊の本を持って旅に出た方が原稿ははかどったりするんです。新幹線とか飛行機の中とか本2冊ぐらいしかポケットに入らない。そういう時に一番仕事ができる。何かが立ち起こる空間をどういうふうに整備していくのかということにも関わってくるかもしれないですよね。

瀬沼 井本さんの環境も4月から変わるんですよね。秋田公立美術大学での助手の仕事を3月で終了しまして、4月から西宮の武庫川女子大学生活美学研究所に研究助手として勤務します。これから環境が変わりますが、「触覚」を求めてほしいなと思いますね。

井本 これまでこんなふうに作品を並べて見る機会もなく、今回やってみて、やっていけるなという気持ちにはなった気がします。やっていけるようなやり方を私は探せるという気持ちが今はあります。

石倉 井本さんが秋田から離れてしまうのは非常に残念なんですけれども、今、井本さんの展覧会を見られる学生は非常にラッキーで。一人の作家がいるということは、その人の作品世界がその地域に実現しているということなのですごいことだと思うんです。それは芸術文化全体にいえることで、作家がいるうちに秋田市も美術館などの環境を整えた方が後々いいんじゃないかなと思いますね。

瀬沼 皆さん、本日はありがとうございました。

撮影:山本 崇弘