伊藤潤二の漫画に『漂着物』という短編がある。とある海岸に正体不明の巨大な生物が流れ着き、野次馬たちが集まっていると、その生物の透明な身体の中に無数の人が飲み込まれていることに気づき、生物の腹を裂いて出したところ、飲み込まれていた人々は「精神に異常をきたしていることがわか」るという物語で、「彼らは深海で透明な皮膚ごしに一体何を見たのだろうか……」という問いかけで終わる。いささかオープンエンド過ぎるし、ちょっと味気ないほどにさっぱりとした短い話であるうえに、「精神異常」というテーマに触れるには軽率かつ拙速な感も否めない。ただ、漂着物の視点から見た「漂着」とは、なにかをまなざし続ける、ある一定の時間を伴う経験であるということにははっとさせられた。

わたしは4月に秋田に来てからまだ「新屋浜」というところに行ったことがない。そこが具体的に地図上のどの地点を指すのか、どういうものが流れ着いている場所なのかも知らないままに「漂着する思考―新屋浜をめぐる現代作家との対話ー」という展覧会について書くよう依頼を受け、漂着するということについて考えていて、わたしも新屋に漂着したひとりだということに気がついた。見放されたもの、流れ着いたもの、拾い上げられたものといった客体としての「漂着物」に加えて、それ自体に主体性を見出す伊藤潤二の『漂着物』的な視点も交えつつ、本展について考えてみたい。

会場に入った鑑賞者をはじめに出迎えたのは後藤那月の作品だった。本人が「これまで行ってきた旅の大半は、振り返ると目的のない移動であった」と語るように、この展覧会において自身の漂着の経験をまっすぐに作品にしている作家である。目的のない移動とは、移動それ自体が目的化した一人称の経験であり、本作は後藤自身が霊媒師か、あるいはどこでもドア的なワープの装置のようになって、ある特定の場所に対峙する個人的な感覚を、展示空間に立ち上げたものと言えるだろう。鑑賞者は、その空間を動き回ることで後藤が移動のなかで出会ったものたちに出会う。作品のなかで用いられる塩水や、偽岩のモチーフとされる小石は、それぞれがその場所に漂着するまでの記憶を持っている。その物たちが経験してきた移動と、後藤が制作の軸とする移動を重ねて考えれば、本作は即時にその全体を見渡すことができたような気になる作品だが、これを構成する細部たちがこの展示室にたどり着くまでの深い時間を伴っていることを想起させる。

大東忍の木炭画は単に描くだけではなく、風景を歩くこと、踊ることといったプロセスを通して完成される。鑑賞者が見ることができるのは最終的に物質として残る絵画のみであるが、大東のアプローチは一貫して後景化しているものをまなざすために実践されている。例えば絵画制作において、大東が描く夜の風景は、街灯の光が行き届く部分以外がすべて影に満たされている状態であり、その充満する影が木炭のグラデーションで描かれている。光が届いて白くなっている箇所はなにも描かれていないがゆえに下地が露出した部分となっている。この描画のプロセスは、不可視のものや意識されないものをこそ見ようとする大東のまなざしに基づいていると言えよう。風景に向かい合ってきた画家は無数にいるが、そのなかで大東が「供養する」と述べて選び取るその風景がほとんど影で満たされた夜の風景であることは、鑑賞者が意識化されないものへ意識をもつことを手助けしてくれる。そして、大東の踊りが今夜もどこかで行われているかもしれず、そしてそれをわたしたちが決して見ることができないからこそ掻き立てられる想像が、見放されていく領域を集団的な記憶のなかにわずかにでも留め置くのである。

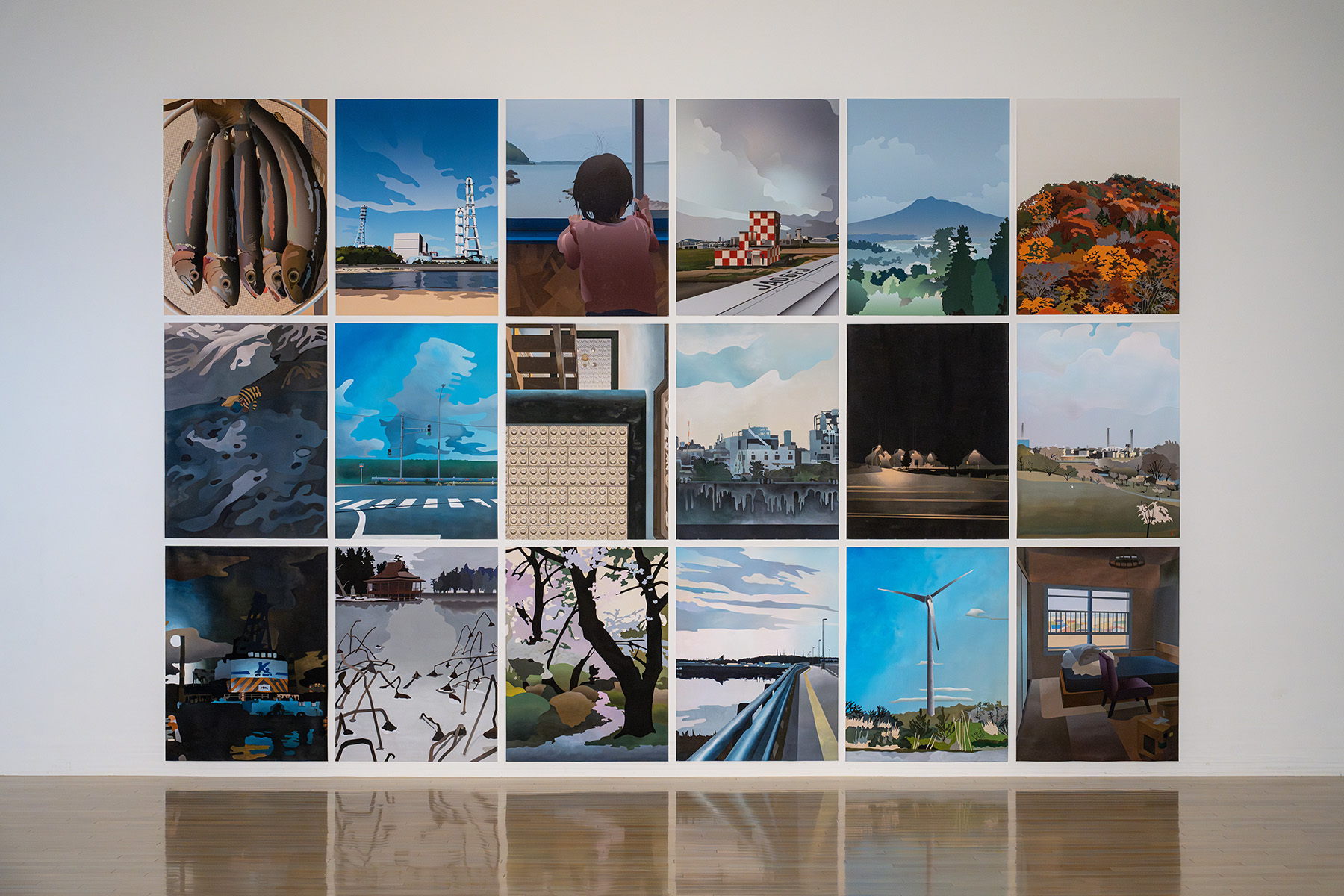

おおだいらまこの作品は、日常的に撮影される風景写真の細部を自身の記憶と擦り合わせながら補完して描かれている。その過程でおおだいらは、「いかに自分が物事をいい加減に見ているかということに気づく」のだという。そこには見放されるどころか、そもそも見落とされている細部がある。おおだいらにとって描くことはそれらをすくい上げることでもあるのだろう。作品の元となるスマホで撮られた風景写真は、写真に撮られたという意味では見放されなかった風景でありながら、一般には見返されることのない写真である。誰のスマホのなかにも少なからず風景写真があるだろうが、その写真の大半が(SNSに投稿したら)二度と見返されることのないような、見放される写真ではないだろうか。携帯電話にカメラが搭載されてから、この世の中にある写真の総量は劇的に増大しているが、これはすなわち見返されることのない、存在を忘れられる写真の増大でもある。

おおだいらは、そうした写真たちを、わざわざ返り見られることのない「日常」や「当たり前」と接続させ、そうした日常がいとも簡単に失われうることや、現にいままさに失われていることを踏まえ、それらを「正しく」記録し残していくことを試みた。甲本ヒロトが「写真には写らない美しさがある」と歌ったように、おおだいらにとっても写真は、真実でもなければ正しくもない、不十分な記録でしかない。写真は、その光景を正しく記録しておきたいという欲求に基づいて撮影されるし、おおだいらにもその気持ちがないわけではないはずだが、その記録が正しく完成するのは、写真をなぞり、補完する、おおだいら自身の制作のプロセスを通じてなのである。

市民にとって「あってもなくてもいい」モニュメントに着目した月居凜は、その見放されたさまを見て、「直感的に掃除をしようと思った[1]」という。北秋田市阿仁合にある北緯40度線モニュメントとその周辺を掃除した日々を記録した作品《M 0.40》を見ると、やはり思い出すのは、ハイレッド・センターが銀座の路上を白衣とマスクの姿で掃除した《首都圏清掃整理促進運動》(1964)である。本作は、東京オリンピック期間中の1964年10月16日、「清掃運動中」と書かれた看板を立て、マンホールやアスファルトなどを不必要なまでに過剰に雑巾や薬品で磨き上げるパフォーマンスであった。ハイレッド・センターが行った清掃は、オリンピックに向けて行われていた街を綺麗にしようという社会の動きを、それをあえて徹底して実践することによって茶化す行為であったと言える。

他方、月居の場合は、日々モニュメントに通いながら少しずつ掃除を進め、それを記録していく。行政主導で設置されたモニュメントとその広場は、市民からの愛着を持たれぬままに、そして、行政による清掃もなされないどころか、除雪でかき集められた雪を集積する場所として活用されていたという。月居の実践は、意味があると考えられたのにその意味が消え失せてしまった場所が、徐々に見放されていった時間を、地道に時間をかけてさかのぼっていく行為と言えよう。そして、その遡行が、北緯40度という場所の特異性を感じさせるように豪雪に阻まれたことも示唆的である。他方で、一連の月居の格闘や気付きから、行政主導のモニュメントの社会的意義や、ひいては社会における美術の存在意義にも思いをめぐらせずにはいられない。

土楽器(どがっき)を作る矢﨑舞子キアラの作品は、鑑賞者が音を想像するための装置として機能する。その土楽器の形状は、既存の楽器よりは自由なものに見えるが、それらは音階を持つ楽器として機能するための条件を満たしていないと楽器とは呼べないという点では、完全に自由ではない。しかし、矢﨑の土楽器は、鑑賞者の多くが慣れ親しんでいる西洋音階のように、楽器の種類や奏者を超えてルール化されている音階を持っているわけではなく、それぞれが自由に独立した音階を持っている。そうした土楽器同士のセッションは、おそらく通常は「不協和音」と呼ばれてしまうような音の重なりと連なりであるが、そこで奏でられる音楽は、「美しいハーモニー」といった、誰もが感知できるかのように語られる良いものとされる音の調和が、社会化された身体に植え付けられた感覚に過ぎないことを気づかせてくれる。矢﨑が通常の楽器の不協和音について「イガイガする[2]」と口走ったように、和音の乱れに対してわたしたちは身体レベルで過敏に反応し、拒絶してしまう。このように、既存の音楽および楽器のあり方は、いわば調和やハーモニーの名の下に支配されている身体によって成り立っている。

矢﨑の土楽器を見ると、それらが陶芸であることによって、器(うつわ)としての土器の姿が脳裏にちらつき、この土楽器は音楽をこぼすためのなのか、と気づく。器のなかで空気が充満して、音になって、その器のなかにおさまりきらなくなってこぼれる。器であるならばその内容物がこぼれてしまっては困ってしまうのだが、矢﨑の作品たちはこぼれるものも、そして、わたしたちの身体とその感覚が本来はばらばらであることもまた善しとしてくれているのではないだろうか。

[1] ギャラリートーク①[大東忍、後藤那月、月居凜]より(2024年7月21日)

[2] ギャラリートーク②[おおだいらまこ、矢﨑舞子キアラ]より(2024年7月21日)

撮影|伊藤靖史(クリエイティブペグワークス)

村上由鶴 Yuzu Murakami

1991年生まれ。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。東京工業大学大学院修士課程修了。単著に『アートとフェミニズムは誰のもの?』(光文社・2023年8月)、 晶文社スクラップブック「わかった気になるー反差別の手立てとしてのアート鑑賞」、POPEYE「そもそも写真教室」などを連載中。

Information

展覧会「漂着する思考 ー新屋浜をめぐる現代作家との対話ー」

「漂着する思考 ー新屋浜をめぐる現代作家との対話ー」チラシ(PDF)

作品リスト、会場MAP(PDF)

報告書(PDF)

■会期|2024年7月20日(土)〜2024年8月4日(日)

入場無料、休館日7/23(火)・7/30(火)

■会場|秋田市文化創造館 2階[スタジオA1](秋田市千秋明徳町3-16)

■時間|10:00〜18:30

■関連イベント

○7月21日(日)

16:00 土楽器演奏によるオープニング

16:00 ギャラリートーク①[大東忍、後藤那月、月居凜]

17:00 ギャラリートーク②[おおだいらまこ、矢﨑舞子キアラ]

17:45 土楽器ライブ[出演:髙橋琴美、早坂葉、矢﨑舞子キアラ]

○7月27日(土)

13:30〜14:30 土楽器ライブ[出演:早坂葉、矢﨑舞子キアラ]

■主催|公立大学法人秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた(秋田市文化創造館指定管理者)

■企画制作|NPO法人アーツセンターあきた

■キュレーション|高橋ともみ

■ビジュアルデザイン|越後谷洋徳

■インストール|國政サトシ、青木邦仁

■監修|藤浩志

■助成|芸術文化振興基金、公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団

■後援|秋田県、秋田県教育委員会、秋田市、秋田市教育委員会、秋田魁新報社、朝日新聞秋田総局、読売新聞秋田支局、毎日新聞秋田支局、秋田経済新聞、NHK秋田放送局、ABS秋田放送、AKT秋田テレビ、AAB秋田朝日放送、CNA秋田ケーブルテレビ

■お問い合わせ|

NPO法人アーツセンターあきた

TEL.018-888-8137 E-mail info@artscenter-akita.jp