Index

「旅」「移動」「記録」「表現」などをテーマとした展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」は、菅江真澄の旅の軌跡をたどるプロジェクトから始まりました。

プロセスを公開しながら、出来事や時間などかたちを持たないものを展覧会へと描き出す本展の起点とし開かれた「菅江真澄をたどる勉強会」では、前半は吉川耕太郎氏が考古学者の視点で、小松和彦氏は秋田の人形道祖神を調査する過程で出会った真澄像についてレクチャー。後半は、キュレーター 服部浩之氏、芸術人類学者・石倉敏明氏を交えた4人が真澄と美術の接点を題材に、真澄の記録に宿る創造性を語りました。ディスカッションの模様を公開します。

第1回「菅江真澄をたどる勉強会」

日時|8月20日(火)18:00〜20:00

場所|秋田公立美術大学 アトリエももさだ 作品展示室

ゲスト|

吉川耕太郎(秋田県教育庁払田柵跡調査事務所)

小松和彦(小松クラフトスペース・秋田人形道祖神プロジェクト)

内容|

・レクチャー

「考古学からみた菅江真澄について」吉川耕太郎(記録はこちら)

「秋田人形道祖神と菅江真澄について」小松和彦(記録はこちら)

・ディスカッション

「真澄と美術との接点の作り方」吉川耕太郎、小松和彦、石倉敏明、服部浩之

知的好奇心に突き動かされた結果としての「旅」

石倉 吉川さんと小松さんによるレクチャーは、とても面白かったですね。秋田には菅江真澄ファンは結構いると思うんです。どこへ行っても菅江真澄の痕跡が記念碑として残っているので断片的な情報を知っている人は多いと思うのですが。レクチャーを聞いて、菅江真澄をもっと立体的に見るとさらに面白くなりそうだということを強く感じました。

服部 菅江真澄が初めてこういう記録を残したという「初めて」ということがすごく印象に残りました。僕はそこまで菅江真澄の仕事のディテールを知らなかった。この人はなぜこんなふうに移動と逗留を繰り返すのか、彼の旅そのものに着目していたので新鮮でした。お二人の話はそれぞれ、真澄がどうやってものを見ていたかという観察眼であるとか、どう捉えて言葉にしていったのかというように具体的に捉えているのが興味深かったです。それは今、例えばアーティストみたいな人が何かを見て形にするときの態度にも通じるものがあるなと。そういう意味では、いろいろなことを初めてやっているのは何でなんだろうと思って、すごく驚きました。

石倉 僕が面白いなと思ったのは、菅江真澄は今の愛知県で生まれて、長野から新潟を通って北上し、秋田や岩手、青森、北海道に行ったり、また秋田に長期滞在もしているわけですけど、当時の江戸とか京都に行くことに関心がなかったように見えることです。すごく知識があるのに、それを都で発表しようとか社会的に成り上がってやろうといった欲望が感じられない。ただ世界を知ろうとか、今現在の自分の知らない所に行ってみようという好奇心に突き動かされている。先ほど吉川さんがお話されていた「欲求」とか「欲望」ですよね。最も初歩的な欲求としての「場」への働きかけとおっしゃっていましたが、その姿勢のすがすがしさは今、菅江真澄を見ると強く感じるし、すごく現代的だなと思うんです。ローカルからローカルへという運動が。そして、出世ではなく純粋に知的好奇心に突き動かされていて、それを後から見てみると旅をしているように見える。でも彼は、旅をしようと思って旅していたわけではないのではないかと思えるんです。そのあたりは、アーティストと接点があるんじゃないでしょうか。旅するアーティストと言われる人の多くは、好奇心とか表現力が強い人が多いですよね。

服部 特に何かを表現している人の旅には、旅をすることによって見えてくるものや、何かに行き着こうとしているものというのがあって。吉川さんがフィクションとノンフィクションのはざまみたいなことを言われていて、欲求と抑制のはざまで記録をしていくことは、ものを作る人の態度みたいなものにつながるところだなと思いながら聞いておりました。

時間が伸び縮みしてしまう面白さ

石倉 吉川さんも小松さんもある意味、菅江真澄の精神や態度を尊重して、とても実証的に話をされていたのが印象的でした。論理的だし、観察を大事にされているし。でも生々しいんですよ、血が通っているというか。僕はそこら辺が可能性だなと思っています。菅江真澄がやっていることは非常に客観的で、それと同時に非常に生々しい主観も含んでいる。そこに、真澄という人物をもう一度取り出してみる必要があると思いました。そして単に旅をしただけではなくて、彼の旅を通り越してさらに僕らは旅を続けることができるという気もした。例えば200年前に初めて記述された道祖神のさらに奥に、道祖神っていつ作られたんだろうというタイムトラベルが出てくる。あるいは記録した土器を通して、2,000年、3,000年という時間が出てくる。そうすると時空を超えていく。時間が伸び縮みしてしまう面白さがあります。つまり過去の旅人ではなくて、むしろ未来にも行けちゃう未来の旅人のような気もしてきました。

小松 私が着ているこのTシャツは、今日の発表の中でご覧いただいた小雪沢の両手のないドジンサマです。もしかしたら真澄が記録したドジンサマそのものなのではないかという気がしているわけですが、これは一緒にプロジェクトをしているイラストレーターの宮原葉月さんが描きました。まずは人形道祖神という面白い民間信仰があるということ。そして菅江真澄が200年前にこれに初めて着眼して記録に残した。それを今のクリエイターである宮原さんが、イマジネーションを湧き立てて手がある形で描いたわけです。よく観察して描いているので、どんなにアレンジしても特徴が出ている。菅江真澄が気付きを与えてくれて、それが表現の根源になるという力が人形道祖神にはあるのでないかなと思います。

石倉 発想がすごく自由ですよね。けれどもちゃんと抑えるべきポイントがあって。恐らく美術館で菅江真澄を扱って、真澄の目を通してさらに先に展開していこうとするときに、そのあたりがヒントになりそうだと感じているんです。今そこにあるものを超えて、新しい創造に結び付けることができるのではないか。縄文土器や土偶に対する視点や科学的な分析がありながらも、それを記録して後世に残そうとする姿勢が非常に面白いなと。イメージとは何かということをすごく考えさせてくれる人だと思うんです。

文化人類学の世界では、1920年代にエスノグラフィー(民族誌)という記録上のフォーマットが作られた。ほとんが文章の形なんですが、レオ・フロベニウスなど何人かが素晴らしいドローイングを残している。ところが今、文化人類学者はあまり絵を描けなくなっています。そのため、実は最近の人類学の教育法ではエスノグラフィック・ドローイングという、ドローイングの授業をあえてつくる大学もあるようです。日本では真澄がかなり古い時期のエスノグラファー、民族誌学者と言っていいと思うんですが、現在の実験的民族誌というジャンルで試行されているような、イメージと文章の両方を等価で書きながら、ある意味ではアートの領域に近づいていくということを最初からやっていた。そういう意味では、非常に新鮮に思えるんです。考古学や民俗学、文化人類学、歴史学などいろいろなところにヒントを与えてくれるという気がします。

服部 菅江真澄はすごく領域を横断していますよね。ところでレクチャーの時、石倉さんがめちゃくちゃ土器をスケッチされていて。それが気になっていて。

石倉 フィールドワークの体験の中で、写真や映像を撮るだけではなく「線を描くこと」や「形をたどること」の価値が最近ではもう一度見直されています。時間がない中でぱっと描くというのは、必ずしもうまく描こうっていうことではないじゃないですか。それで僕もちょっと実験をしていたんですけども。スケッチやドローイングの技術は、視覚的なリアリティを理解する脳の訓練にもなります。例えば言葉が苦手だけど図像を描くのが得意な人って、口語ではない脳の部分を使っているわけですよね。僕の場合は美大に来て、そういう思考法や技術を持った人たちから教えられることが多い。僕はこれから学ばなきゃいけないのはそういうところかなと思って、先ほどちょっとだけ描いていました。

マクロとミクロを行き来する

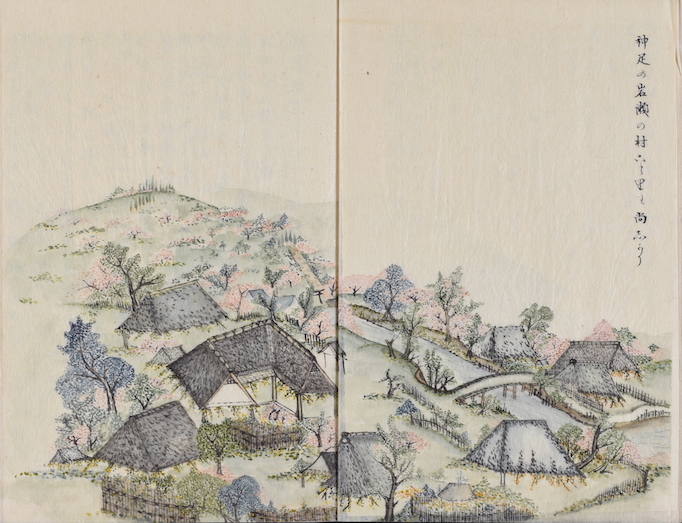

服部 真澄はあるディテールにフォーカスしたり、すごく引いた視点で風景のようなものも描いたりしていますよね。その視点の行き来というか、ミクロからマクロみたいなところまでいくというのは、視点としては研究者的なものなのか、むしろもっと表現者的なのか。その点は吉川さんはどう考えますか?

吉川 真澄の研究者的な部分が大きく作用しているのではないかと思います。真澄は出土したものだけではなくそれがどういう地形の、どういった場所から見つかっているのかも考えて、研究者的な視点を自分の中で醸成していったというのがすごいなと思うんです。いろんな人に教えられて、それを自分の中で融合させて、この東北の地で醸成していった。絵もだんだんうまくなっていく。そういう飽くなき好奇心がある。その理由のひとつとして、真澄は外から来た人だからかなと。例えば道祖神にしても、ずっと見慣れていたらあそこまで描くだろうかと。真澄が表現するのは全て秋田のいいところ、東北のいいところですよね。それはいろいろな思いとかスタンス、執筆態度もあるんでしょうけど、土地のいいところを探していこうという姿勢があるのかなと思います。本当は真澄はすごく熱い人で、その熱さを抑え込んでいるけれど漏れてくる。それが多分、石倉先生のおっしゃっていた生々しさみたいな部分につながってくるんじゃないのかなと思いますね。

菅江真澄的な何かが継承されている

石倉 真澄の視点って、例えば宮沢賢治の視点とはだいぶ違う。棟方志功のような神話や仏教、華厳思想などの世界性の獲得の仕方とも違う。真澄は外からやってきて、秋田を中心にいろいろな所に行って「今を見る」というドキュメンタリストだと思うんです。出来事に対して忠実であるという。そこに対して彼は想像力も豊かに使っていて。僕らは菅江真澄をそのまま楽譜のように演奏できるような気がする。僕らの中には1ミリの菅江真澄的な何かが継承され得るのではないかというような、観察者としての可能性を感じるんです。ものの視点を非常にクールに獲得しているという格好よさがあるのかなと。

小松 今日紹介した小掛のショウキサマなども、秋田に住んでいても私は全く知らなかったんです。それが何を意味するのかもよく分かっていなくて。調べていくと、宗教のカオスみたいなところがあるじゃないですか。本当にこの信仰っていうのは一体どういうところから来ているのかという。多分、真澄もそういうのを非常に感じて、のめり込んでいったのではないか。ミステリアスな魅力に魅了されたと思うんです。

私も秋田県人でありながら人形道祖神についてあまり知らなくて、そういったときに宮原葉月さんと知り合って。一緒に取材をするごとに、驚きの連続なんですよね。取材は今も現在進行系で、秋田にいながらどこか旅をしているというか。各地域のユニークな行事をこれからも記録していきたいというように思います。

私は仕事柄、アフリカやインドによく買い付けに行っていて、手工芸の買い付けもしていましたが、それよりも部族の祭りだとか、造形とかがすごく好きで行っていました。でもふと、自分の地元にもプリミティブで面白いものがあるんだということに道祖神の取材を通して気付いたわけです。真澄の時代から変わらずに残っていることにを足元を見たときに感じたんです。それに気付いたのは、私がアフリカやインドに行って戻ってきたからかもしれなくて。地元にいながらよそのものを見て、また視点を地元に戻したというのがあるかなと思います。

元祖エスノグラファーとして

石倉 1980年代にルーシ・リッパードという美術批評家が、『オーバーレイ』というとても興味深い本を書いています。この本の中で、リッパードは新石器時代に作られたストーンサークルみたいな考古学的な遺跡と、当時の美術界で勃興していたサイトスペシフィックな表現、例えばさまざまなランドアートとかアースワークスと言われている野外芸術を比較したり、現代美術と古代的な芸術を敢えて「重ねてみる」ということを理論化しています。リッパードのいう「オーバーレイ」というのは、つまり「積層化する」「層を重ねる」という意味です。この本では、なぜ何千年も前の人間がつくった表現と、現代のアーティストや建築家が作ったものが似ていたり、時層を重ねるように見えるのか。また自然が生み出した地層に人間が建築物を建てるということがどのような意味を持っているのか、というようなことが説明されています。菅江真澄の視点は、こんな風に「層を重ねる」ということと関係すると思うんです。例えば「時層の旅人」(2014-2015年度に開催された『あきたアートプロジェクト』の共通テーマ)のように、秋田のアートプロジェクトにはよく「時層」という言葉が出てきますが、他の場所ではあまり見ない表現だと思います。僕もそれに触発されて、昨年タンザニアで行われたアジア・アフリカ学会に岸先生たちと参加した時には、鹿角地域に長期持続する表現と、「時層(time-layer)」の関係について発表しました。菅江真澄の本を読んでも、現在と同じように、時間の層がミルフィーユ状に積層している様子が見えてくる。そういう意味では、「時層」というものが一つのアートとの接点になり得るかなと思うんです。

この視点は、現代アートの表現方法の変化とも関係しています。1990年代くらいから、アーティストが美術館や美術大学、美術ギャラリーの外に出掛けるようになって、社会的な領域で市民とコミュニケーションを取ったり、人類学者のように一般に馴染みのない他者の文化と交渉したり、あるいは表現や制作に積極的に調査のプロセスを導入するようになりました。こうした変化を、美術史では「民族誌的転回(エスノグラフィック・ターン)」っていう言い方をしています。文化人類学との接点も、このころから格段に深まってきました。服部さんは日本で最も「民族誌的転回」に近いアーティストと仕事をされているキュレーターの一人だと思いますが、そうした流れについてはどう思われますか。

服部 僕は10年ぐらい、アーティストがどこかの地域に滞在して制作をするアーティスト・イン・レジデンスのプログラムにずっと関わっていたことがあって。青森に住んでいたんですが、外から来たからいろいろなものを知りたくて、勝手にいろいろ動いて見に行くんですよね。アーティストの人が何かを見たいとか、何かが出てくるときのプランって、滞在をする人の土地と関わる方向というか、他者としてある土地に入る手段として、自分との接点をつくる方法としてある。だけどその場合、あくまでただの外部でしかないと思うんです。そこにもっと違う在り方、関わり方を求めるときに、初めて外部だけではない視点というか、交わり方みたいなものができると思っていて。何かものを作っている人とどこかの土地で何かに関わることというのは、ある土地、あるいは人との関わり方を探っていくというようなところがある気がしているんですね。それがさっきの時間の層なのかもしれないし、いろいろなものの重なりの中で接点をさらに作っていく方向であったりとかで。

秋田公立美術大学は、複合芸術ということを例えば大学院では専攻の名前として打ち出していて、学部にもアーツ&ルーツという通常の美大にはないユニークな専攻がある。今日のレクチャーを聞いていたら、そもそも複合芸術やアーツ&ルーツ二様な試みは、菅江真澄的なんじゃないかと再確認できました。領域を横断して自分たちがやろうとしていることに、もっと以前に違う形で触れていた人として興味を持ちましたね。

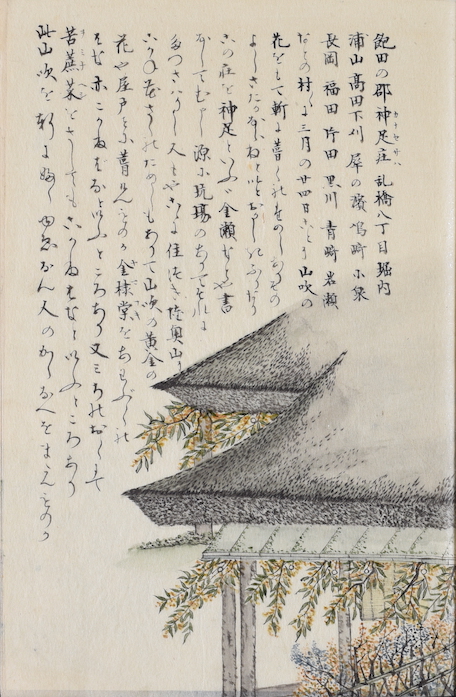

石倉 菅江真澄って多面体というか、非常に多角的に読み解けるという人だと思うんです。彼には日記、地誌、随筆などいろいろなテキストのスタイルがある。彼は2、3週間の旅から2、3カ月の旅が多いんですけど、旅をしながら書く日記が彼の表現のベースになる。秋田に来てからは地誌の編さんを頼まれて、アーティストが行政から頼まれるコミッション・ワークのような形で記録を作っていく。これもすごく上手だし、様々な文献から引用して事例を分析していったり、その土地に残っている本を写しながらも、独自の考察を加えていく。そこに自分が観察した土地の風景だとか、事物だとか、土地の人から聞いた伝承やイメージを書いていくわけなんですけども、これがとても創造的なブリコラージュになっているんですね。もともと、人形道祖神もなまはげも、もっと古くから秋田にはあったはずのものです。これを外から来た旅人が観察して、価値のあるイメージとして記録する。土地の人たちが創造した既存のイメージに対して、旅人の視点でそのイメージを記録していくということ。外の視点がないと、あるイメージについて面白いと思って記述しないですよね。その意味では、菅江真澄という存在は、卓越したイメージメーカーであり、元祖エスノグラファーでもあるという、多面的な可能性を感じますね。

服部 ハル・フォスターという美術批評家が、『エスノグラファーとしてのアーティスト』っていう結構、有名な論文を書いていて。

石倉 あれはまさにそうなんですよね。批評家のヴァルター・ベンヤミンが、「生産者としての作家」ということを20世紀の初めに書いていた。それをハル・フォスターが美術の世界に引用しながら、「民族誌家としての作家」という視点を出したわけです。つまり、今、アーティストは、どんどん文化人類学者みたいな存在に変化しているということ。自分の生まれ育った文化の外に出て行って、民族誌的な記録を作ろうとしているように見える。そのことをフォスターは、半分は興味深い変化として、また半分はアーティストが「疑似人類学的」なアプローチに耽溺する危険への批判も込めて、注意深く記述していました。またそれを踏まえて、ボリス・グロイスは、アーティストが単に作品を作るだけではなく、キュレーターという存在がそのプロセスをリードしていることに注意を向けました。つまり、ある社会をリサーチしたり、アーカイブをつくったり、世界観を表現していったりということが、個人の仕事ではなく集合的な作業になってきている、ということでしょうね。

服部 多分、その間に20年ぐらいの開きがあるんですよね。つまり、ずっと長いこと、恐らく真澄がやっていたようなことの一部分を美術の人たちが断片的に、単純に直感的にアプローチはしていたということが、昔から既にあったわけですよね。

菅江真澄はアーティストなのか?

石倉 今、アーティストたちが大事だと思っているポイントは菅江真澄の一生の中に含まれていて、彼から学べるところは多いはず。真澄をクリエイティブに読み解くということは、今まであまりされてこなかったんじゃないですかね。その辺が宿題なのかなと。

服部 菅江真澄の創造性みたいなところにどうやったらアプローチできるんでしょうかね。

吉川 根本的なことですけど、菅江真澄はアーティストなんですかね。服部先生のおっしゃるアーティスト・イン・レジデンス、アーティストが文化人類学的なことをしたり、ある地域に滞在して創作活動をするという。真澄って逆な感じがしないですか。博物学的な関心から生まれた記録が今、アーティスト的な観点から評価し得るという、そういう動きなんですかね。

石倉 つまり、感性的なもの、美術的なものと、学術的、知的なものというのは、結構、緊張関係がある。例えば僕がやっている芸術人類学は最初から調和しているわけではなくて、芸術方面の引っ張り方と人類学方面の引っ張り方って、かなり激しくぶつかっている部分があるんですよね。菅江真澄はきれいに図を描いたりするんだけど、彼には決して日本画的な美とか、事物を美しく描いてやろうという装飾的な視点ではない、別の美学がある。そして、現代の芸術という実践は、ヨーロッパで生まれた純粋な美術というアイデアを食い破って、世界的な表現の世界の中で、もっと普遍的な文脈を再構築しなきゃいけないという時期に来ています。多分、そういう時期だからこそ、菅江真澄という存在にヒントがたくさんあると思うんです。もちろん菅江真澄自身、自分のことを絵師や物語作者のようなアーティストと思っていなかったし、そう見なされてきたわけでもなかった。当時も今も、彼はアーティストだというふうに思われていない。しかし、博物学者や旅行家としての、彼の名付けようのない創造性は江戸時代の秋田藩でも認められていたし、ファンも多かった。逆に、だからこそ学べるものが多いのかなという気が僕はしています。

小松 真澄のように民間信仰みたいなのを細かく切り取るっていうのも、当時はほとんどいなかったと言ってもいいと思う。そういったところのクリエイティビティーって、すごいなっていう感じですよね。それを何て表現すればいいかというと、ある部分でアーティストって言葉って、非常に分かりやすいっちゃあ分かりやすいのかなっていうのはありますよね。真澄はどういう人なのか、何だったのかというと、あまりにもいろいろな能力があり過ぎて、とりとめもないっていうことになっちゃうんですけども。私なんかは本の中でマルチタレントと紹介したんですけれど、アーティストという言葉も、ある意味で私は何となく納得するものはありますね。

石倉 ミシェル・セールという哲学者が、創造的な科学には必ず芸術的な側面があると書いています。また、創造的な芸術っていうものは必ず科学的な視点をどこかに持っている。芸術という分野は、ヒューマニティーズ(人文科学)に含まれていますが、実は自然科学の領域とも深くつながっています。何かをより深く観察し、表現するときには、人間はある種の力や技術、方法を使わなきゃいけない。つまり、それが芸術なんですよね。人間の想像力を使ったものと、事実を明らかにしようとする客観的態度とはぶつかるわけではなく、どこかで接点がある。そういう意味では、菅江真澄の人文科学者としての客観的な視点と、彼の創造的な表現というのは豊かに響き合っていると思うんですよね。狭い意味のアーティスト像というものを超えていく可能性がありそうだなと。

服部 「初めて」ということにもつながると思うんですね。新しい価値とか意味を見出していったというところでは、すごく創造的ですよね。それをアーティストと言うかどうかっていうところではあると思うんですけれど。

旅の始まりは、表現の始まり

石倉 そうなんですよね。「はじまり」に対する探求、つまりアルケオロジー(考古学)と、「いま・ここ」に対する関心(考現学)が彼の視点に含まれていると思います。現在と過去って、常に二重写しになっているというところを踏まえている。例えば実は「道祖神」っていう神様はこの世界の始まりに、あるいはある村の「はじまり」に存在した神話的なご先祖さまのイメージでもあるわけですよね。「はじまりの探求」という意味で、道祖神と菅江真澄とか、縄文時代の古いものと菅江真澄は非常によく重なり合ってくる。彼もそうした時代に連なる物事を、「いにしえぶり」という言い方をしていますよね。

服部 あと、未来を見ている感じはしますよね。記述の残し方も含めて、過去をきっちり調べるとか、きっちり観察することよって、恐らく未来へ残していこうとか。そういう視点は、その当時のいろいろな人にあったのかどうか僕には分からなくて。先ほどの「時層」という言い方に近いもので、それを内包している感じはすごくするなと思ったりします。

吉川 古川古松軒に対して、1,000年も後まで残るから書くときには自制しろみたいな。今の社会のSNSで過剰なまでに感情を表現する風潮に対して、こうした自制心も必要と言ってやりたい気持ちにもなります。

石倉 今は情の時代って言うんですか。情報とか感情に流されていくSNSの時代に、どうやって表現の自由を確保していくのかというときに、ある意味、菅江真澄的なクールさっていうのは大事かもしれないですね。彼は政治のことには関わっていかないという自制もあるわけですね。これも面白いなと思うんですよね。

小松 宗教的な、批判的な言葉も書いていない。

石倉 例えば江戸時代の秋田に生まれた平田篤胤とか安藤昌益っていう思想家たちは、哲学や形而上学的なことも書くし、宗教や政治に関係する重要な意見を書いていますよね。安藤昌益の場合は、仏教、神道を含めて古い観念的なものに対して非常に鋭い批判を加えていて。ただ、昌益の場合は、仏教や神道よりも身近にある古い実感を、農業や生活と密着する実践的な思想の形で生かしていくための知恵や独自の宇宙論、政治的な自立の思想を再構築しようとしていました。そういう意味では、外から来て、あくまでも客観的な記述にとどまろうとした菅江真澄とは対照的かもしれません。

吉川 恐らく過激なことを学んでいるはずなんですけど、一切触れていないっていうところに計算高さっていうのがあるんじゃないかなと。結局、藩から許可を得て移動したりするには、ある程度は信頼性がないと駄目なんですよね。そういうところでも、自制心っていうものが働いているんじゃないかなと。

石倉 そうですね、たしか弘前藩では追放されたりして。北海道と松前でもスパイの疑いとか、危険な目に何度か遭っていますよね。秋田に来て、頭巾をかぶったのは刀傷を隠しているんじゃないかみたいなうわさもあったようです。生き抜くための知恵だったのかもしれないとも思いますね。

小松 読んでいくと、ちょっと格好つけている感じなところがありますよね。わざと古い文体で書いてみたりとか。ああいうところって文学的にいい文章というわけではないんですが、ちょっと格好つけみたいなところが何となくちょっとださい部分っていうか。和歌もいっぱい書いていますけど、そんな傑作なんかないこととかもね。本当にクリエイティビティーなのかというと、逆に弱いのかなっていうところがある。

服部 フィクションだけじゃ駄目っていうことですよね。結局、アクセスできる何かがあった上での彼、その想像力みたいなところなんですかね。

石倉 じわじわ来るタイプですよね。1,000年後にじわじわ来るっていう。誰もが100点満点を付けるような絵でも文章でもないんだけども、後から効いてくるっていうね。

小松 じわじわと。

石倉 スルメみたいですね。笑

服部 単純に発想力だけの天才というよりは、積み重ねみたいなものというか。絵もだんだんうまくなっていって、最初に長野で描いていた絵とは全然、違いますよね。そういうのが見えてくることに人間味も感じますね。

小松 自分は絵が下手だけれど、これから描いていくんだということを長野で書いていて。

服部 そういう意味では継続性とか。最後は地誌を依頼されて編むまでになっているわけですよね。そういう止めないことだったりとか。

石倉 止めないこと、始めること。彼は旅の始まりが表現の始まりになっているじゃないですか。それがすごいなと思いますよね。人間の移動が、そのまま彼の人生である表現であり。それが100年後、1000年後に残るというね。

小松 真澄は旅立つとき、日本中の神様を崇め奉るということを言って出発する。旅の動機をそのまま鵜呑みにするのであれば、かなり単純だったと思うんですけど。それがだんだん進化していくのがすごく面白いですよね。

石倉 彼の同時期の神道の流派などにイデオロギー的に誘導されていないし、仏教のこともかなり客観的に書いていますよね。むしろ、仏教でも神道でも「割り切れない部分」に対して、ぐっと入っていく。しかもクールに。アニミズム的なものにも距離を持って入っていくことができた、というのが、後世に残った秘訣かもしれないですね。

小松 そうですね。割り切れないところに自分を通さない。考えを前面に出さないところっていうのが魅力ですよね。

服部 いろいろなところから自由にアクセスできるというのは魅力ですね。それこそ継続性があって、さまざまなところを複合しながらやっているからこそ、それぞれの全然、違う専門の分野から、なぜか興味がかき立てられてしまうというか。

石倉 彼は博物学や本草学も勉強していますし。植物とか動物とか薬草の知識がベースとしてあるから、見たら描けるわけです。それに人に対する関心というのもあって、民俗学者顔負けのことをやっている。歴史への関心も、考古学への関心もある。そういう意味では、ヨーロッパで言う百科全書みたいな人なんですけど。ただ、彼は旅をしながらそれをやっているっていうことですよね。ゲーテも旅をよくした人ですけれども。ちょっとそれに近いようなところがあるかもしれないですよね。

小松 観察して書くには、かなり理系の知識が大きいですよね。私も考古学を専攻したときに、考古学は文系だけど理系の分野だと言われたことがあって。理系と文系では割り切れないとは言っても、そういった知識のベースがあってなのかなという気がします。

石倉 そうですよね。西洋の科学に対するローカルナレッジ、あるいは伝統知と呼ばれているものがあるんですけど。菅江真澄がかき集めていた小さなサイエンスは、世界中にあるんですよね。薬草の知恵だったり、天文学的な日の出、日の入りの知恵だったり、鉱物に対する知恵だったり。知識ではなくて、知恵と言われているものを大切にする彼の感性の鋭さ。そして、それを集めてきて一つの大きなものに変えていこうという記録の仕方というのは、非常に面白いですよね。

吉川 菅江真澄の時代は、ヨーロッパでも近代科学がどんどん発達していって。ヨーロッパそのものを体系立てていったときに、日本では菅江真澄とか水戸光圀もそうですけど、そういう人がぽつぽつ現れるが体系化されなかった。江戸時代の封建的というか儒教的というか、19世紀の時代性みたいなものがあった。

石倉 ヨーロッパだったら、すぐに天才と呼ばれちゃっていたと思うんですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチみたいに扱われたかもしれない。でも彼は謎の、怪しいおじさんのまま死んでいくっていう。すごいですよ、これ。そろそろ今日の話を振り返りたいと思うのですが、質問や意見などありましたら。

菅江真澄のモチベーションの源泉は?

観客A 大変、面白いお話をありがとうございます。旅をするときに理由を考えていて。最初は、真澄は旅ではなくて、出奔じゃないのかなって僕はずっと思っていまして。一番の謎はその理由なんですけれども。

石倉 確かに、彼の人生で何があったのかというのは謎のままですね。

小松 そうですね。失恋とか、いろんな話が出ていますよね。

石倉 自分について語らなかったということですよね。

服部 分からないんですよね、結局。モチベーションの源泉は、誰も。

小松 ええ。徹底して自分のことを書いていないですよね。

石倉 今はあまり「俺は天才だ」みたいな学生ってあまりいなくて。自信がないとか、自分に関心がないという人もいて。それは現代的かもしれないですね。

吉川 ある種のアートというのは、自己表現みたいなところってないんですかね。

石倉 もちろんあるんですけども。アーツ&ルーツ専攻では、小中高とずっと自己表現フォーマットできた美大生をいかにそこから自由にしてあげられるかということで、「フィールドワークに行くといいよ」と言ったりするんです。自分って何なのかっていうところにはまってしまって何も出なくなるよりは、他者と出会うところから始めて自分が見えてくる。

服部 外にきっかけを求めることを割と奨励しているところはありますね。そういうアーティストは今、多いといえば多いですね。自己表現というよりは、作品を作ることが社会との接点のきっかけになっていたりとか、なぜ存在しているのかというところが自己表現というよりは、もう少し外の世界との関わり方を考えるところからスタートする。ちょっと話がずれちゃったんですけど。

石倉 僕らの世代はバックパッカーって、自分探しの旅に出る人がいっぱいいました。文化人類学者としてはそれに対して抵抗したいなっていうのがあって、僕も別の旅の仕方を模索してきました。例えばティム・インゴルドという人類学者が「文化人類学というのは、魂と世界の関係をつなぐ行為なんだ」と言っているのですが、そういう技術として旅が要請されてきたわけです。これはもしかしたら、アートにも共通することかもしれません。旅をすると、魂と世界の間に自己というものが浮かんできたり、消えたりするんですけど、それはずっとそこにあるものじゃないんですよね。世界探し、魂探しをしていくと、自然と自己というものは付いてくる。そういう意味では、菅江真澄のクールさというのは、「自分探し」の対極に通じるのかなという気がしますね。

吉川 結局、自分探しのために旅に出ても、ほとんどの人は失敗しちゃうというか、結局、旅に出ても何も見つけれないじゃないですか。

石倉 うん、自分って、いないんですよね。

吉川 いないですよね。真澄はそこでさまざまなものを見つけたっていうのは、30歳になって教養が非常に深かったんでしょうね。

その「場」で記録するということ

観客B 菅江真澄の観察者としての視点はすごく面白いなと感じました。実証的でもあり客観的で。そして、クールですね。そういうところを見ていると、彼の文章を読んでいると僕は透明感を感じるというか。ただ、厚い透明という感じがしてて。厚さって一体どこから来るんだろうと考えていたら、多分、対象とか相手に対する敬意じゃないかなっていう気がするんです。敬意とかがなければ、あれだけ書けないと思うんですよ。自由でありながら敬意を払うというのは、アーティストにとってもすごく大事なことだろうし。そこら辺は、すごくヒントになる人なんじゃないかなと思いました。

菅江真澄は博物学者とも言われるわけですが、どこかに行って何かを譲ってもらったり、買ったりして、自分の手元に置いているということはあったんでしょうか。

吉川 私はあったという話を聞いたことがないです、言われてみれば。

小松 真澄は蓑虫山人とよく比較されますが、あの人は相当コレクターですよね。あまりにも土器を取り過ぎて、青森から出なきゃいけなくなったりするぐらい。非常に対称的だなと思いますよね。

観客B これは勝手な僕の妄想ですけど、多分、そういうものとか事柄というのを、その場でしか成立しないというふうに考えていたんじゃないかなって。買って持ってくるっていうことは、場所性が失われてしまうから意味がない、だから記録するしかないっていうふうに思っていたんじゃないかなと。勝手な僕の妄想ですいません。

石倉 面白い仮説ですね。そうですね。ものを収集して、分類して、そして展示するっていう博物学的な知識はありながらも、彼は本当にひょうひょうとしていて、所有するというイメージが全然ないですよね。その場で生まれてくるものとしての記述とか記録。そういう意味では、彼の『菅江真澄遊覧記』は、それ自体が一つの何かイメージになっているわけですよね。ものになっているんだと思うんですけれど。これは非常に大きな宿題というか、ヒントが得られたような気がします。

服部 今回、美術の展覧会において、どうやって菅江真澄からきっかけをもらって、今の現代の表現につなげていけるかを考えるための勉強会の第一回目ということで、まずお二人に来ていただきました。

石倉 形は変わる可能性はありますけど、継続して勉強を続けていきたいなと。

服部 はい、続けていきたいと思います。今、芸術表現でも、個人ではなくて、例えば誰かと一緒に何かを作るということとか、領域を横断しながらやっていくということがいろいろなところで実践されていると思います。僕らの大学での学びの方向としては、内にこもらないで、違う経験や違う知識を持っている人と、自分たちが持っているものをシェアしながら学び合っていく中で新しい物事を作っていけるといいなと考えています。展覧会って多分、できたものを人が鑑賞するというものだと思われている、そういうものになっていることが多いんですけど。作っていく過程をどうやって知恵を出し合って考えていけるかということも開いていけないかということで、あえて勉強会というものをオープンにさせていただきました。

きょうも別に結論が出たわけではないので、引き続きご相談しながら、どういう形で展覧会というものができるのかということを考えていきたいなと思います。そのためにはかなりいろいろなヒントがあって、前には進めた気はしています。まだまとめることまでには至っていないんですけれど、旅の始まりは表現の始まりって石倉さんが言われて、なるほどと思いながら感じておりました。

石倉 いきなりアートとの接点と言われても、お二人とも困ったと思うんですけども。こういうブレーンストーミングを通して、新たに見えてくるものもあるのかなと。

小松 私が人形道祖神の何に引かれるのかというと、今でも現在進行系で、集落の人たちが藁人形を毎年、作り替えている。それは真澄が記録した200年前から変わらずにやっている所もあったりする。まさに村の象徴として当時から残っていることにじわじわ来るものがあります。もし真澄とアートを結び付けるのであれば、真澄が描いた絵と道祖神とを比較しながら見て、さらに現代の、それから宮原葉月さんのように、道祖神からインスパイアされた作品を三つ並べて見られるようなものができると面白いかなと思っているんです。本当の道祖神を借りてくるのはなかなか難しいんじゃないかなと思われるかもしれませんけど、例えば今日紹介した本堂城回の鍾馗様は、美郷町の歴史資料館に全く同じものがあったり、ドジンサマも今、祭りが行われていない地域のものと、真澄が描いた絵と比較して見ると、プリミティブアートとしての人形道祖神の魅力みたいなことなどが発見できるのではないかと思ったりしています。

吉川 菅江真澄とアートとの接点については正直、難しいなという印象です。真澄の展示といえば、真澄の描いた図絵と、描いたであろう実物品を並べて展示するというのはオーソドックスな博物館的な展示方法ですよね。でもそれとは全く違う観点からということで。形のないものを見せていくには、どういう展示があるのかなと考えていたんですけれど、まだ自分でもイメージが湧かないですね。そういう展示を見たことがないので。

服部 そうですよね。僕も見たことがないです。

吉川 すごい新しい試みですね、来年ですよね。

石倉 ぜひ一緒に考えていただけるとありがたいと思っています。われわれもこれからいろんな可能性を現実化していかなければいけないので。

服部 そうなんですよ。現実にしていかなければいけない。

石倉 ですね。今後も勉強会は続きます。一方的に何か知識を与えるというよりは、お互いに勉強するような会を続けていければと思います。今日はありがとうございました。

Information

展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」

■会期|2020年4月25日(土)~7月5日(日)

■会場|詳細は2020年2月に公開(秋田県内の美術館)

■出展作家|岩井成昭・岸健太・迎英里子・長坂有希・藤浩志

■リサーチアソシエイト|石倉敏明・唐澤太輔・小松和彦

■グラフィックデザイン|吉田勝信・梅木駿佑・土澤潮・北村洸

■企画監修|服部浩之

■企画運営|NPO法人アーツセンターあきた

(岩根裕子・石山律・藤本悠里子・高橋ともみ)

■主催|秋田公立美術大学・「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」実行委員会(設立予定)