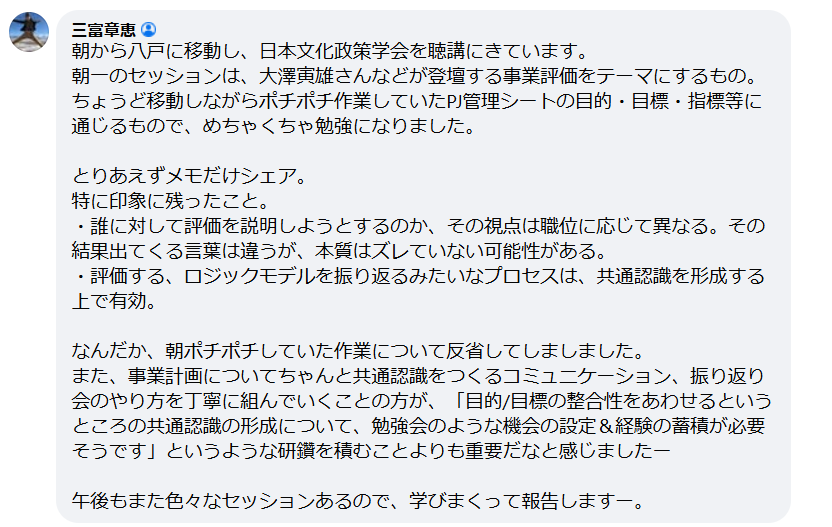

3月15日~16日に八戸市を会場に開催された日本文化政策学会第18回年次研究大会。「事業評価」や「都市計画と文化政策」など、個人的な関心事項にひっかかるセッションが多く、非学会員ながら参加を決めました。新幹線での移動中は、作業が遅れていた次年度事業計画の目的や目標、評価指標や評価方法の整合性をチェックする作業に集中。盛岡駅ではやぶさに乗り換える頃には作業を無事に終えることができ、少し仮眠をとり、仕事を片付けた達成感を抱いて八戸市に降り立ちました。

そうして迎えた学会最初のセッションは、「説明能力(account-ability)を高める評価の試み―八戸市美術館、札幌市民交流プラザ、アーツコミッション・ヨコハマの実践」。

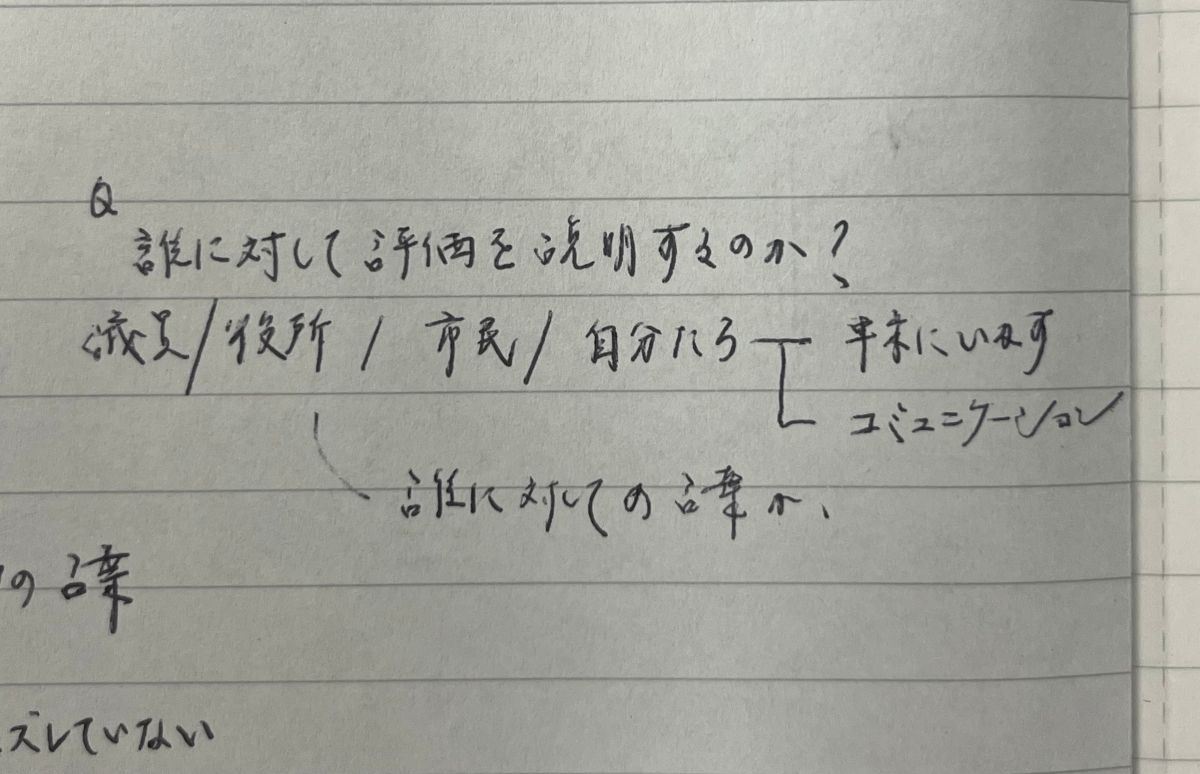

八戸市美術館、札幌市市民交流プラザ、アーツコミッション・ヨコハマが取組む事業評価の事例紹介と、九州大学大学院の中村美亜先生、文化コモンズ研究所の大澤寅雄さんによるディスカッションが行われました。3つの施設・団体が試行錯誤を重ねながら進める事業評価の報告やディスカッションを聞きながら、先ほどまで新幹線の車内でしていた自らの作業を思い出し、「いったい私は、誰に評価を説明しようとしているのか」と暗澹たる気持ちになっていきました。説明する対象者として即座に思い浮かんだのは、予算の決定権をもっている人たち。しかし、彼らに納得してもらうように事業計画をつくり、事業を遂行することに意味があることなのか(いや、そうではない)。また、「市民のため」と言ったとして、私たちがまとめている事業報告書は、市民に届く内容になっているか(いや、全然なっていないし、そもそも届けようとしている市民って誰だ!?)。自身が嫌悪していた、本質から外れた方便のための仕事を自らも無自覚に行っているということの衝撃。そういった思いが一気に押し寄せ、脳内も、寝不足でバキバキの首と背中も、一斉に悲鳴をあげだしました。そして、これまで職員向けにやってきた「自分たちのステークホルダーを想像する」研修プログラムの様子や、職員の顔などが走馬灯のように去来し、自分は本当に何をやってきたんだと激しい自己嫌悪に陥る始末。

「ああ、もう限界」と椅子にしがみつきながらディスカッションに耳を傾けつづけていると、札幌の事例を引き合いに「上がつくる目的で使われている外向きの言葉と、現場の担当者が用いる言葉は違うようで、実は本質的にずれていない」(脳内混乱状態でしたので、正しい発言内容ではないかもしれません。ご容赦ください!)という登壇者の指摘に、再びはっとさせられました。

立場や担当業務によって、日常的に事業について説明する相手は異なるわけで、したがって用いる言葉も変わってくる。重要なのは、言葉は違ったとしても本質がずれていないこと。その本質が何なのか、きちんと職場の中でコミュニケーションを重ね、共通認識を形成していくことに時間とエネルギーをかけることが大切であるということに気づくことができました。

新幹線で作業を終えた時には、現場を担う職員によって記述された目的や目標、評価指標等が「ちょっとずれている」感覚を抱き、勉強会が必要かもしれないと社内SNS上に、ちょうど提案をしていたところでした。それが、勉強会という一方的で強制的なインプットではなく、対話やコミュニケーションによって乗り越えられるのだとしたら、それを目指したい。

あっという間に、アーツセンターあきたも設立から8年目。「誰のために」という視点により意識的に取り組んでいきたいものだとの思いを新たに、秋田への帰路についたのでした。