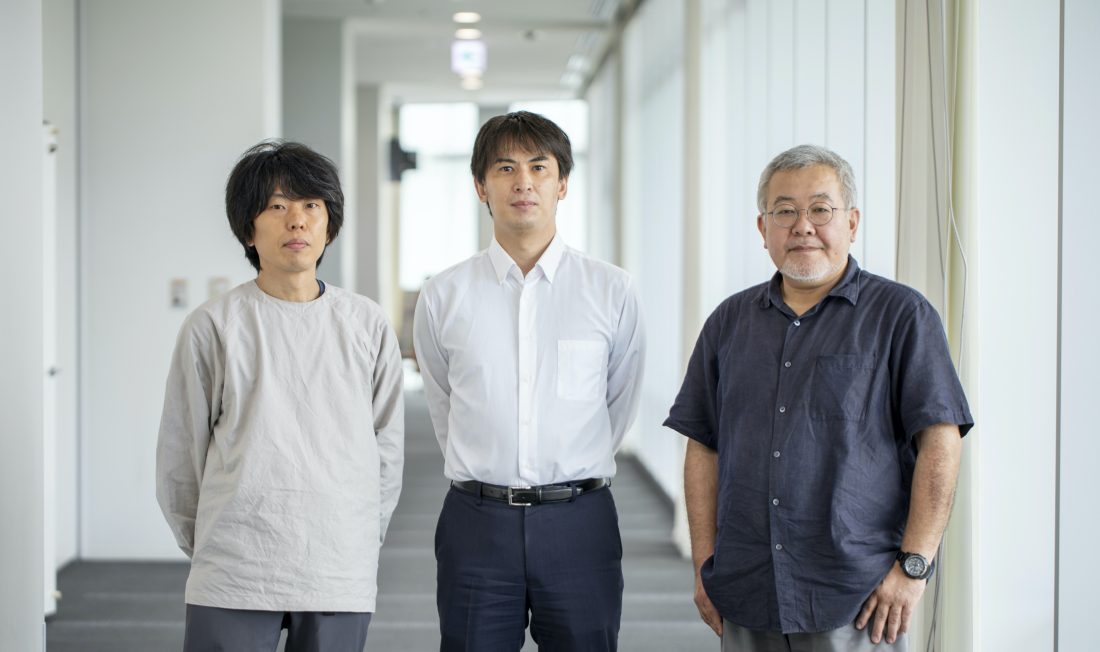

このまま続いていくと思われていた日常が、いま、大きく変化しています。私たちの生活はこれからどうなっていくのか。秋田の大学で教鞭を執る藤浩志(美術)、棟久敬(憲法)、鈴木祐丞(哲学)の3氏が語り合いました。

そして第2部では、哲学を専門とする鈴木氏が進行役となり、参加者と一緒に意見を交わす哲学カフェを実施。そのレポートです。

※「未来の生活を考えるスクール」は、「秋田市文化創造館」プレ事業〝乾杯ノ練習〟の一環です(秋田市委託事業)。詳しくは#乾杯ノ練習

○藤 浩志 Hiroshi Fuji(写真右 秋田公立美術大学大学院教授・美術)

奄美大島出身の両親の影響で大島紬周辺で遊ぶ。京都市立芸術大学在学中演劇活動に没頭した後、地域をフィールドとした表現活動を志し、全国各地の現場でプロジェクト型の表現を模索。同大学院修了後パプアニューギニア国立芸術学校に勤務し原初的表現と社会学に出会い、バブル崩壊期の再開発業者・都市計画事務所勤務を経て土地と都市を学ぶ。「地域資源・適性技術・協力関係」を活用したデモンストレーション型の美術表現により「対話と地域実験」を実践。

○棟久 敬 Takashi Munehisa(写真中央 秋田大学講師・憲法)

1982年生まれ。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。2016年より現職。

○鈴木祐丞 Yusuke Suzuki(写真左 秋田県立大学助教・哲学)

1978年北海道生まれ。筑波大学大学院修了(博士(文学))。専門は実存哲学。キェルケゴール、ウィトゲンシュタインといった哲学者の思想と向き合いつつ、人間という存在とその生き方について考察を続けている。2014年より現職。著書に『キェルケゴールの信仰と哲学』(ミネルヴァ書房、2014年)、訳書に『キェルケゴールの日記』(講談社、2016年)、『死に至る病』(講談社学術文庫、2017年)がある。

ポートレイト:草彅 裕

【第1部】 藤浩志氏と棟久敬氏によるプレゼンテーション

●「未来の生き方をイメージする」

鈴木 与えられたテーマは「未来の生き方をイメージする」。もちろんコロナ渦と密接に関わっています。例えば僕は今日、自宅からバスでここまで来た。降りるときに料金を払いますが、常日頃の習慣が抜けなくて、運転手さんに「ありがとうございます」と言おうとした。でも運転手さんが、話しかけてくれるな、という風で、それを察知してその言葉は言わなかった。

もう一つは、アーツセンターあきたの有馬さんと先ほどご挨拶をしたとき、「はじめまして」と言うべきだったのかどうか。つまり我々は直接対面したことはなかったが、zoomを通じて何回かやりとりさせていただき、ある意味で知り合ってはいた。どういう関係なんだろう、という疑問がそこにはありました。

つまり、我々の生き方というのがいま変更されつつあり、新しいこれまで存在しなかった人間関係の形が問われている。だから立ち止まってみて、考えるべき問題がどこにどういうふうに転がっているのか、一つずつ出来る限り取り出し、話してみる場が必要なのだと思っています。

●藤浩志「違和感と向き合うことで生まれた表現」

「秋田市文化創造館」が、もうすぐ動き始めます。ここがどういう場所であるか、ということは、今日のトークとも深く関わると思っています。今日は憲法と哲学の専門家と話ができるということで、どのくらい僕が抱えているモヤモヤした違和感を共有できるのか、ぶつけていきたいと思います。違和感からさまざまな活動が発生すると捉えているからです。

僕が学生時代のもう20年以上前、自分がどう生きるんだということを考えていたときに、「生活」という言葉が重くのしかかっていました。いま学生と話しても、それは変わらないと感じます。この「生活」という言葉の中には2つ「生きる/活きる」があるなと思いながら、学生時代に「カメハニワ」という作品を作りました。

これは「カメ」という個体が、「ハニワ」という社会的な立場、活きる役割、肩書きのようなものを頭に乗せているモデルを紙粘土で作ったものです。それを屋内に敷き詰めた芝生の上に並べたりしました。

●AとBの「接点」ではなく、「間」を作る時代

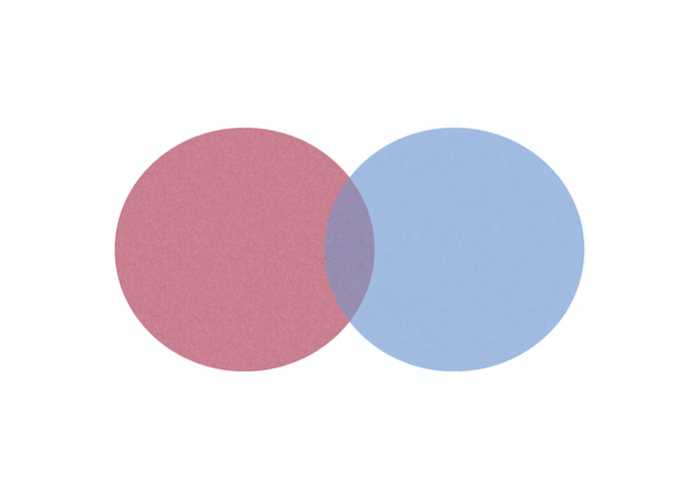

青丸がモヤッとした「個」、「私」という存在だとします。

もうひとつの赤丸が別の存在。

コロナ以前の僕の活動の作り方、場の作り方としては、2つの関係してないものが混じる接点を開発しようとしていました。工作でいう「のりしろ」のような部分です。「関わりしろ」という言葉も使ってきました。

ところがコロナで確認したのが、接点を作る時代ではなくなったということ。ディスタンスをとることを考えなければならないこれからの社会は、2つの間にあるこの黄色いムニョとした存在をデザインしていくことなのかなと考えるようになりました。AからBに移動していく間に全然違うものを作るとか、家庭と職場以外に別の場所を作るとか、AとBの間にある時間、空間、間そのものを作っていくことが必要だと感じています。

●20代の違和感

抽象的な話から始めましたが、具体的な活動がどのように作られていくのかという事例を話していきます。自分の周りに漂う「何かが違う」という言葉にならない違和感に向かい合い、そこに触れようとすることから動き始め活動の連鎖がはじまります。

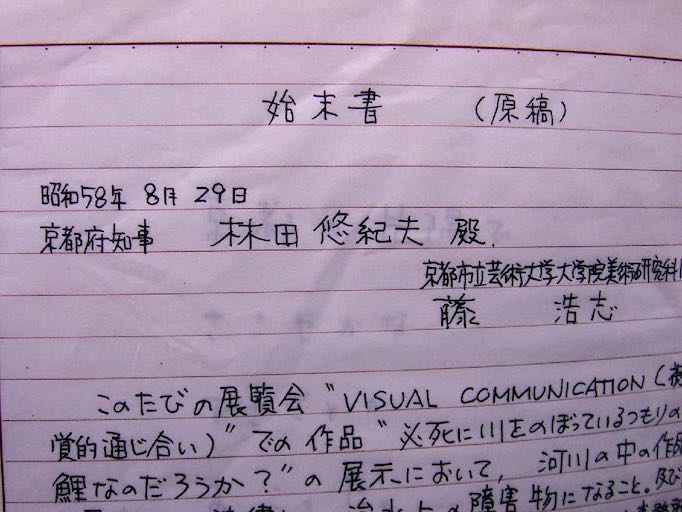

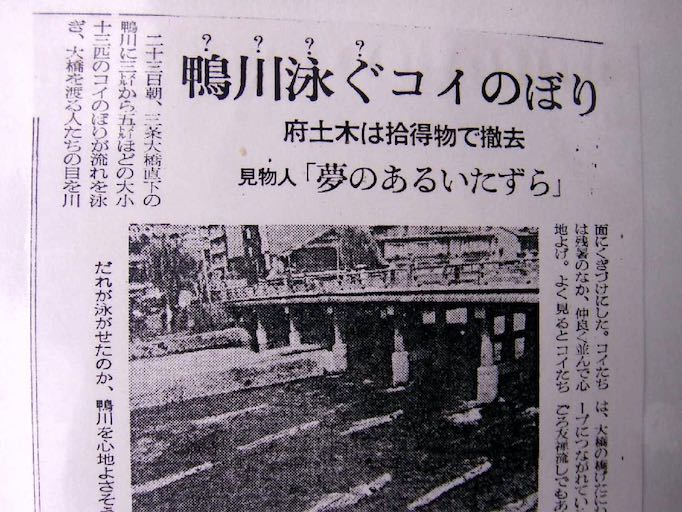

20代前半の違和感は表現の現場についてです。美術館やギャラリーでなく、どこで表現するのかという問題に対し、例えば川を使って表現するのはどうだろうと思いました。染織科だったので、鯉のぼり15匹を制作し京都の鴨川の三条大橋の下に展示してみました。

すると、京都府土木局が撤去するという騒ぎになりました。実は川が河川管理法というもので管理されていることに気づき、始末書を書かなきゃならなかった。初めて自分の周りにある法律を意識した事件でした。

もう一つ重要なのが、この時の学長が梅原猛さんという哲学者で、学生の表現を京都府が撤去したことに抗議してくれました。それは僕にすごく大きい影響を与えています。街の風景の全て、建造物や公園、道路、川や山や海でさえも、なんらかの団体が所有し、法律や条例で管理されている。そこに新しい隙間を見つけ、表現する場を獲得していかなきゃならないんだと気づいた20代でした。

20代後半になると、美術を学ぶために欧米にゆく常識への違和感から、開発途上国で活動する選択をし、青年海外協力隊員として、パプアニューギニアに行った。僕はパプアニューギニアで所有という概念のない社会を体験し、文化人類学や社会学の手法に出会い、思いがけず太平洋戦争の現場にも出くわしました。山奥に戦闘機や爆弾が落ちていました。日本の常識が全く通用しない世界に多くを学びました。

●30代の違和感

30代の違和感は、〝食うために働く〟という常識への違和感。都市計画事務所に務めながら途上国の緑化運動とか食糧支援のプロジェクトを行っている頃。食うために働いているという1ヶ月分の給料全てを使ってお米を買ってみました。すると1トンのお米が買えました。1トンというのは10年間食っていける量です。食うために働くって言っているけれど、違うじゃないかと。僕は何に騙されているんだろう、ということを考えているうちに、お米が腐って、右往左往することになります。

違和感が解決しなくても、活動が連鎖していく面白さがあり、違和感が消えていく。問題に向き合うのも大切ですが、どんどん活動に転嫁していくのもいい。このコロナ渦にしても、ディスタンスの問題から、いま実は予想もつかなかったものが生まれてきていると思うんです。ここから何が連鎖するのかが興味深いのです。

●40代の違和感

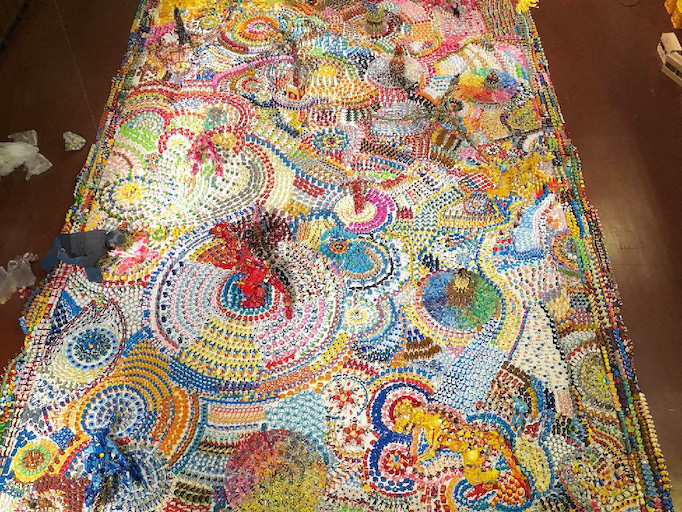

40代になり、子供を育てていく中で、田舎の農家を借りて暮らしはじめ、廃棄物に対しての違和感を抱き始めます。なぜこんなにビニプラの廃棄物が多いんだということでした。考えてみると自分が生まれた1960年くらいから石油化学製品が増え始め、大量消費社会になっていった。ゴミを捨てずに洗って分別し蓄積していくとどうなるのだろうという実験を家族で始めたのが1997年。3年間蓄積すると、毎日消費する卵パックや納豆パックが、1000個くらい溜まるわけです。ペットボトルの凄い量が集まります。子供が小さい頃は木製のおもちゃしか与えないと決めてがんばっていたのに気付いてみるとプラスチックのおもちゃで部屋が埋まっていました。それを使って活動を作れないかと考えるようになりました。

問題に向かい合いながらも、ズレとか、バグみたいなものを見つけ、面白いことができないかなと考える。すると、思いもよらない方向に進展して、生活が楽しくなってゆく。

●いま抱える違和感:個人と団体の関係や距離を見直す時期

そしていま50代になり、いい社会を作ろうと動いてきたはずなのに、なぜこんなに生きづらい世の中になってしまったのかという違和感。若い人はなぜこんなにも生きづらそうなのか。僕らだって決して生きやすいとは言えない社会だということ。改めて個人と団体の関係や距離について見直す時期なのではないかということ。

以上を、今日の僕の問題提起としたいと思います。

●棟久敬「立憲主義:個人の表現の自由について」

藤先生からは、「個人と団体とのディスタンス」などについて提言をいただきました。私はその問題領域に、法律、とりわけ私が専門とする憲法学の見地から応答を行っていきたいと考えています。

●立憲主義と自律した個人

憲法学で最も基本的な理念、憲法の授業で一番はじめに説明するのは「立憲主義」という概念です。これは日本社会ではよく知られてこなかったのですが、1914年以降、定着してきた考え方です。大学の憲法の講義などでは「権力を制限し、それによって個人の権利や自由を確保しよう」などと、権力分立や法の支配と絡めて説明される概念です。

実は、立憲主義は、憲法学界でも再び脚光を浴び、議論されるようになったのが1970年代に入ってからです。日本国憲法が制定されたのが1947年、明治憲法にも立憲主義という考え方はあったのですが、日本国憲法には新たに民主主義や国民主権という考え方が導入されたので、立憲主義なんて古いよ、というのが当時の考え方の主流だったのでした。これをリバイバルしよう、という考え方が1970年代に入ってから出てきます。憲法学者に樋口陽一という人がいまして、従来、民主主義や国民主権について議論していた憲法学界において、「国家権力vs個人」という構図のもとで、権利保障の重要性について問題提起を行いました(近著として、『抑止力としての憲法』(岩波書店、2017年))。

つまり立憲主義とは「国家権力vs個人」の関係を考えよう、というものです。

今回は哲学の専門家の先生もいらっしゃいますので、釈迦に説法になりますが、その後1990年代にはジョン・ロールズなどのリベラリズムの議論を用いて、立憲主義の哲学的な基礎づけをしようという研究が盛んになっていきます(欧米諸国では団体や共同体なしには個人は成立しえないというコミュニタリアニズムから立憲主義を基礎づけようとした人もいました)。

さらに先ほどの藤先生のお話では、個人は、団体や社会というものと繋がってはじめて存在するんじゃないかという問題提起がありましたが、欧米諸国ではそのような哲学に基づいて立憲主義を基礎付けようと、それがコミュニタリアニズムですが、そのような考え方も出てきます。

立憲主義では、個人というものは自律していて、自分の人生は自分で判断して、誰からの干渉もなく自分で決めることができることができる存在だ、と考えられています。そして自分の権利が権力によって侵害されたときには決然とそれを訴える力を持っている強い個人、というものが想定されています。

しかし、先ほどの藤先生の議論にここから関わってきますが、立憲主義の議論が展開されてもう50年、すっかり見落とされてきた問題に着目されるようになりました。それは何かと言うと、個人は他者があってはじめて自分は何者なのか、というのを見出せる、という問題提起です。

立憲主義というのはそもそもどういう風に生まれたのか、というと、西洋諸国では、個人は、神という他者と対話することによって生まれ、発展してきました。では日本では、キリスト教的土壌のない中で、誰を他者として何を考えればいいのか? このグローバル化社会で、みんなで神社にお参りに行こうと、そういった伝統宗教的なものを持ち出すわけにはいかないので、別の手立てを考える必要があります(最近の研究として、江藤祥平『立憲主義と他者』(岩波書店、2018年)があります)。

ナショナリズムはどうでしょうか。そういう研究もあるわけですが、これは個人の考え方、価値観、道徳観と緊張関係をきたす恐れがあるので、慎重に検討する必要があります。

私個人は、宗教が立憲主義を生み出す他者性となりうるとまでは考えてはいませんが、宗教よりも広い哲学や思想に関する対話のプロセス、さらには藤先生のお言葉を借りるのであれば、「感性、感覚を頼りに言葉にできない違和感に向き合い、無意識をなんらかの形で表出しようと右往左往」する表現活動のプロセスによって、立憲主義のための他者性を発見することができるのではないかと考えています。

●表現活動と個人、団体

言うまでもないことですが、憲法21条は表現の自由を保障しています。表現の自由というのは、他者を侮辱したり脅迫したりすることまで保障しているわけではありませんが、そういったことをしない限り、誰にでもこの自由は保障されます。私がこうやって喋るのも表現の自由の一つですね。

これも言うまでもないことですが、表現の自由というのは、壁に向かって喋るとか、そういうことは想定されていません。活動はひとりで完結するものではありません。自分が表現したものに対して他者、団体がなんらかのリアクションをすることによってはじめて表現活動が行われたということになります。キャッチボールのようなものが行われることが想定されています。

逆に誰かが表現したものを受け取るということでも同じです。表現活動によって人は自分の存在が認められたと感じることもあるはずです(もちろん、そんなのつまんないよ、とか、ネガティブなリアクション含めて、他者の存在を意識する点では変わりはありません。反省のきっかけとも考えられます)。

表現活動には、人間としての成長と発達という価値が含まれていると考えられます。さらに、表現活動によって社会や政治が大きく動くということもあります。表現活動は、民主政治を維持発展させていくためにも不可欠なものだということです。

以上のようなことを考えると、表現活動とは、人がなんらかの団体と関係をもって生きていくための行為ということができるでしょう。

●同調圧力という環境下で立憲主義は可能か

表現の自由が他者とのやりとりを前提としていて、このやりとり全般が表現の自由の保障範囲に含まれるのだ、というのは多くの人に認められています。

ところで、私の横にいらっしゃる藤先生のように表現活動のプロという方がいますし、素人の人もいて、プロ素人問わず、自由に表現活動ができるわけですが、プロによる表現活動は素人の表現活動よりも影響力があったり、多くの人に支持されたり(または批判されたり)、もしくは、他者あるいは次の世代の人たちの模範となったりする価値を含んでいると思われます。

また、プロの人による表現活動には多くの支援もあるかもしれません。プロの人たちも他者や社会とは無縁ではありえません。ここで、(どちらかといえば)素人の他者や社会はプロの人たちの表現活動にあれこれと指示をしたり、口を出したり、自分にとって都合のいい表現をしてください、と、お金で釣ったりしてもいいのでしょうか。はたまた、素人の他者や社会が「傷つくかもしれないから」などといった理由で表現活動を強く非難してもいいのでしょうか。

他者とのかかわりによって立憲主義が生み出され、発展していくのであれば、これを一概には否定できないことは確かですが、それでは表現活動の場は素人の他者によって支配されてしまうことになりはしないでしょうか。

表現活動に圧力をかければ、こういう風に表現しろと、表現するなと、他者を自分の思いのままに表現活動させる、ということになってしまいます。

表現する側も他者からこのような圧力を受けないように、内心ビクビクしながら、恐る恐るしか表現活動できないことになります。日本社会で最近言われる「忖度が働く」ようになるわけですね。「同調圧力」をミックスするとか、そういった現象が生まれることになります。

これでは、誰も傷つかない、心地のいい表現活動しか生み出されることがなくなってしまいます。そのような表現活動しか生み出されないような場所で、個人を尊重するような立憲主義は生まれるのでしょうか。

素人であるたくさんの人を導き、次の世代の模範となるような専門家としての他者の存在に対する信頼が表現活動のための、果ては立憲主義のためのカギとなると考えられます。

ここでは、他者、とりわけ力や権力を持っている他者は、プロの表現活動がこうした圧力にさらされないような行動をすべきだと考えます。

●「公共の福祉」に適合する財産権=シェア

「シェア」というものに関連する概念で、憲法学でなにかお話できることはないかと考えました。従来憲法学では「所有権」、これは私のものだ、ということですね、これに代表される「財産権」というものが考えられています。憲法29条で財産権というものが保障されています。ただしこの「財産権」というものは、憲法29条によって、公共の福祉に適合するように、法律で具体化することが求められています。

この規定によって、自分の生活に不可欠な財産を単独で所有することは認めません、みんなで使いなさい、というようなおかしな制度が作られない限り、その財産権の具体化、つまり法律をどう作るかは、立法者、つまり国会の人たちに任せておけばいいだろうという捉え方が一般的でした。

さらに、立憲主義を支える個人、他者を支える関係というのは、経済成長によって現れるはずだ、自立した個人というのは、お金が儲かれば登場するはずだと、そういう楽観的な観測が1990年代までは支配的でした。これは若い人にはピンとこない話かもしれません。

右肩あがりの経済成長が当たり前に受けとめられていた時代があって、それを政府も莫大なお金を使って支えましょう、そういう考えが2000年くらいまであったんです。

30年後の社会から見てみると、そういう時代あったの? という感じですよね。こういう楽観的な観測を憲法学界が共有してきた結果として、憲法学は財産権について立法者に、こういう風に具体化した方がいいんじゃないか、というような提言をしなかった。それゆえ、現在、格差や分断という現象を放置するままとなっています(同業者の悪口はあまり言いたくありませんが、憲法学界には「競争こそがすべてだ!」「競争してこそ自律した個人になれるんだ!」という人まで最近は出てきている始末です)。

また、経済成長が鈍化してきている現代では、立憲主義における他者性を、別のところに見出さなければならないはずです。

この点について、私は従来から「公共の福祉」に適合する財産権についての検討が必要なのではないかと考えています。

格差や分断という現象が広がる中で、自分だけは得をしようという社会では、他者を出し抜いて自分だけはうまい思いをしようとする社会では、到底、立憲主義を支える他者を期待することはできません。

こうした動きに対するカウンターのようなものが必要だと考えられます。クラウドファンディングを活用する動きも出てきているところですが、本来、そう言った他者性を作り出すことは、公共の福祉に適合する役割を担う権力や政府が行うべきです。公共の福祉に適合する財産権の保障のあり方は、「シェア」を可能にするものになるはずだと思います。

他者と共に暮らしていくことに必要な財産を中心に据えた財産権のあり方が、今求められていると思います。

●バッファ空間、バッファ時間

それから、「仕事と日常の間のどちらでもあり、どちらでもない「間」=バッファ空間、バッファ時間」の必要性、これにおいて、どのようなものが考えられるか、と言いますと、例えば、公共空間や公共施設においては表現活動の自由はなるべく広く認めましょう、そういう考え方が提起されているところです。それから市民的公共圏、といった哲学の考え方を借りて、そういった考え方を提案する、ということもあります。

憲法学者の中では、コロナ渦以前の社会においては、街のスナックや居酒屋がそうした空間に位置づけられるのではないか、という提言もありました。コロナ後の生活においてこうした公共空間を想定するのはなかなか難しい。ではどうすればいいのでしょうか。

SNSが選択肢としてあるんじゃないか、しかし、皆さんもすでにご存じのとおり、SNSは最近様々な問題を引き起こしています。例えば同調圧力のようなものですとか、匿名性によって過激な意見が平気で表明されています。ではどのような空間を考えればいいのでしょうか。

実は私もはっきりとこれだというものは、今は思いつきません。しかし、キーワードを挙げることはできると思います。それは、「意外な発見」「意外な出会い」「多様性」です。この3つのそろったゆるやかな個人と団体とのディスタンスを確保できる空間や時間こそが求められているのではないでしょうか。

【第2部】3氏による トークセッション

●遠隔をポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるか

鈴木 藤さんのお話の内容としては、昔からそういう問題意識をお持ちだったとのことですが、「私個人」と「団体」との関わり、そこをテーマの軸にした表現活動がありながら、これまで手探りで生きてこられて、いまコロナ渦において新しい価値が生まれつつあるんじゃないか、ということを感じられている、と。確かにそうなんですけど、僕は最初に言った、バスの運転手さんと、これまで普通の関係だったことが、普通の関係じゃなくなってしまったとか、Zoomだけで会ったことがある人、そういう概念が生まれてきているとか、僕はそれを暫定的なものだと思いたい、一時的なものなんだ、とすごく思いたい。けれど藤さんは、そこを積極的に評価し、芸術活動にも取り入れてきたい、とお考えということでしょうか。

藤 正直、コロナが来てすぐは、3、4年くらい続くのかな、2025年くらいまでかな、みたいなイメージがあったんだけど、でもその連鎖で思いもよらない次の問題も出てくるだろうと思うのです。例えば秋田で話題になっていたミサイルの問題についても、冷戦以降、原発事故以降、そしてこのコロナ以降の国を守る方法は変わらざるをえない。コロナウイルスはミサイルではどうにも防ぐことはできませんから。国の防衛問題もそうですが、まちのつくり方とか、個人の生き方とか、教育のあり方とか、いろんな価値観が変わっていくと思います。いままでの社会がよかったのかなというと、それについても疑問がある。このコロナを機にいろんなものが変わっていくに違いない、それを積極的に捉えたいと思っています。

鈴木 僕はネガティブなところばかり見てしまっているのかもしれない。いまお二人は大学の授業は遠隔でZoomを使われていますか?

藤・棟久 そうです。

鈴木 そこの人間関係が僕はどうも苦手で、例えばいまZoomで皆さんご覧になっているときに、マイクもカメラもオフにして参加されているわけですよね。学生さん、授業でも、大体カメラもマイクもオフで、むしろそれがプライバシーの都合上推奨されている。もちろん遠隔の授業に適しているものもあると思うんです。一方通行的に知識を与えるような授業であればオンデマンド型の授業もいいと思うんですけど、僕の哲学の授業では、対話する、ということがすごく大切で、それは対20人でも30人でも同じこと。要するに他者を他者と認識するという、自分とは全く異なる存在である他者を物理的にでなくても認識するということです。

これは僕の友達が言ったことですが、その人は左利きで、狭い大学の教室で書いていると、右利きの人と左利きの人が並ぶと、肘が隣の人にぶつかると。その度に「あ、すみません」というやりとりが生じる。笑い話として言っていたんですけど、今思うと、含蓄がある言葉だなと。

つまり他者を経験するってそういうことですよね。自分にはコントロールできない異物として経験し、その他者と生きていくにあたってどのようなことが必要となるのかを考えて行動に移す。時には対話をしてお互いの考えを確かめ合う。

でもZoomの授業で、カメラオフ、マイクオフでとなると、その人間関係が成り立たない。それは極めて講義する側にとっても学生にとってもマイナスなんじゃないかと。そういう新しく形を取りつつある人間関係の中に、これはよろしくないっていうものが僕は見えてきている。

藤 僕はそれを良し悪しの問題では捉えていない。当然問題はあります。しかし明らかに言えることは、対面で話をする、ということに価値が生まれてきたということだと思います。もともと価値はあった。でもそれがあまり価値として認識されていなかった。遠隔というのは、例えばこのイベントの振る舞いにしても、まだボキャブラリーや所作を十分に持っていないですよね。このままでいいのかって言うと、これではよくない。でも様々な技術は生まれてくると思うのです。

鈴木 実際僕は、画面でなく藤さんの目を見て話してしまっている。

藤 僕の興味は、新しいものが生み出されていく状況です。物事が更新されていくことの興味。過去の価値観もちろんすべて否定するわけではない。過去に大事なものを見つけていくのも大切です。でも明らかに、これは無意味だろう、とか、必要あるの、とか疑問視できるのもある。たとえば時間に縛られて勤務することであるとか、ハンコ押して確認してもらうための書類をつくることとか、本来仕事ってそういうものじゃないよなってことも多い。今までのルールを、本当にこれでいいのかなって見直すチャンスがこれまでなかった。いろんな問題が炙り出されてきているのが今です。

鈴木 その良し悪しを云々するのが哲学者とか憲法学者の仕事かもしれません。

藤 ルールを言語化していく、社会の制度を作っていく仕事がある。当然哲学者もそれを言語化していく仕事を担う。僕らはその中で隙間を見つけながら右往左往する態度を見せて、これからの生活にはいろんなバリエーションがあるということを示す役割を担うのかなと思います。また、それが許される状況を制度化しなければならないと思うのです。

●「新しい生活様式」vs「個人の自由」ーー憲法学者の観点から

鈴木 棟久さんには、最初に「立憲主義と他者」というあたりを、質問させていただきたいです。

立憲主義とは、個人の権利や自由を保障すべき公権力を制限することであると。でもその自由との葛藤っていうのかな、特に具体的に話されていたのは、表現の自由ということでしたが、その葛藤があるんじゃないかなと思います。

立憲主義っていうのは、社会契約説ということなんですかね。個人がもともと権利や自由を所持している、それが他者と生きることにより公共の概念が生まれて、そのために権利や自由が一定程度、制限を受ける。表現の自由というところから、「新しい生活様式」について、憲法学者の観点から聞いてみたかったんです。

「新しい生活様式」というのが提示され、事細かに指示が出されている。身体的距離を取りましょうとか、できるだけマスクをしましょう、とかから、もっと細かく、レストランに食事に行ったときは対面でなく横並びになりましょうとか、なるべく話をせずに黙々と食べましょう、とか。半年とか一年前くらいにそういうことを聞いたら笑っちゃうような。

これも個人の権利とか自由と、公共の福祉との葛藤だと思うのですが、当然持っていたはずだった権利や自由というものが、制限されて然るべきなのか、という問いが、このコロナ渦において「新しい生活様式」というもので形をとってきていると思っていて、あれはナンセンスだ、と言ってもらいたいな、というところもなくないんですが。

棟久 「立憲主義」の考え方にも実はいろんなバリエーションがあるんです。例えば欧米諸国で、マスクをつけましょう、というと、そんなの嫌だと反発する人が結構いるわけです。欧米諸国では、コミュニケーションは目より口でするから、というのもありますが、「自由」を勝手に奪うな、という考えから反対する人がいるわけです。特に、そういう考え方が強いのがアメリカですね。アメリカは個人の自由を規制することを非常に嫌うわけです。

「立憲主義」のバリエーションからすると、「自由」の方が大きくて、こんな大変な場面でも、制限するにはよほど納得するような理由がないとマスクはつけないよ、と。これは立憲主義の古典的なバージョンなんですが、細かい行動様式を指示されるようなことは、ナンセンスだと、鈴木さんのご期待のような答えが出てくるわけです。

しかしすべての個人が自由に生活するために平等に自由を制約しましょう、というバリエーションの立憲主義もあります。

20世紀に入ってきますと、生活できないよ、という人に、お金をたくさん持っている人から財産を分け与える、そういう自由の制限もありますね。アメリカの多くの人が昔から嫌っている考え方ですね。しかしいま立憲主義というとこの考え方が主流です。みんなが等しく自由になれるのがいいだろうと。

ここで立憲主義の考え方がねじれてしまっています。「個人の自由のためにマスクなんてけしからん!」というような人が、感染症のためにマスクをしましょう、というようになってきていて、従来の立憲主義のバリエーションでうまく整理できるものではなく、最近はねじれてきている。

ねじれた結果、自由を尊重すべきだ、という側が、みなマスクをしましょうと、細かく行動を指示したりする。

鈴木 自由を尊重したいがためにマスクしましょう、というのはどういうロジックなんですか。

棟久 自由を制限する、という場合は、自由対自由が衝突するわけです。例えば、脅迫する、とか、侮辱するとかは、自由として認められないだろう、ということだった。でも表現の自由と、生命とか健康とか、自由とは違った利益がぶつかることがある。「新しい生活様式」を例に考えてみたいと思いますが、マスクをするかしないか、という自由がまずあるわけです。これに対して、マスクをしないと飛沫が飛ぶ、ウイルスが蔓延するのでよくない、生命や健康が大事だというのは誰も否定できないので、天秤に乗る。どちらが大事かというと、生命や健康を保持する、それは重い利益なので、優先されるべきだろうと。どういう状態かわかっていないんだから、生命と健康を重視して、みんなマスクをしましょう、せいぜい顔の一部を覆うにすぎないんだから。難しい言葉で言うと、受忍してくださいと。そう正当化をするわけです。

鈴木 公共の福祉という概念で捉えていいんですか。

棟久 最近の憲法学界では公共の福祉という概念を使わないでこの問題を議論しようとしています。なぜならわかりにくいからですね。何でも入れられちゃうんです。何でも入れるのを防ぐために、自由対自由とか、人権対人権に限定しましょう、と。それだと生命とか健康とか漠然とした利益を入れられなくなり、都合が悪いので、自由を制限するような法律が適正に作られ・使われていればいいよと。

公共の福祉という考え方をスキップして、そういう考え方をするようになってきたんです。自由を最小限度制約できていればいいと。例えば生命や健康という利益とうまく調整できる限りで、自由が制限できているどうか。これは比例原則と言ったりするわけですが、そういう概念が最近出てきました。

鈴木 13条でしたっけ、そこに自由と権利と公共の福祉の兼ね合いの話があるわけですが、日本の憲法からも「新しい生活様式」を強制力がない形で提示することには全く問題がないことになると。

●「あるべき公共のあり方」と日本における「現在の公共のあり方」

藤 公共というものをどう設定するかは難しい問題だと思うんです。公共というのは、何かで規定されているものなんですか? 公共があるということは個があるということですか? 僕が体験したパプアニューギニアでは個という概念がない。原初的な社会において個という概念はなく、すべてのものは共有だったんじゃないかなと思うのです。おそらく歴史の中で誰かが公共という概念を作っていったんだな、と思うのですが。

棟久 あるべき公共のあり方と、現在の公共のあり方というのが、どのようなものであるのか、哲学的な言い方をすると、ザインとゾレンみたいな、そういう答え方ができるんじゃないかと思います。憲法学界では、あるべき公共というのは、個があって、個人が自由に意見をやり取りする、そういう場を公共というべきだと。そういう考え方が主流となっています。そのような場において議論することによって市民は民主制を担う、市民であるという能力を育成していく。公共圏と言ったりしますが、そういうのがあるべき公共だと。

高校の社会科の科目で「公共」という科目が新設されることになりましたが、それもあるべき「公共」を想定しているんじゃないかと思います。

これに対して、現在の日本社会における公共とはこういうものである、という場合には、おそらく、個というものはない、そう考えています。実は日本社会というのは自由を保障するような憲法や法制度がありながら、みんな同じような考え方をする。先ほども申しました、同調圧力といったものです。例えば、駅で電車を降りますと、右に上ると書いていて、左に下りると書いていても、左にみんなが上っていたら自分も左に上ると。みんながそうしているから自分もそうする。自分で判断していないわけです。日本社会でも、自分で判断し、文句を言う時には文句を言うと、そういう人も少なからずいますが、多くの人は他の人がどう動くかをうまく察して行動する、それが現代の日本における公共だと思います。つまり、日本において個というものが将来生まれてくるか分かりませんが、今のところ完全に埋もれてしまって、個というものは存在しないのではないか。

藤 僕らはまず、家族の中でさえ、個を確立するのが難しい。家族の中にも同調圧力がある。「果たして自由なのか」というテキストを書いたことがありますが、僕らはいろんな圧力を受けながら束縛の中で、どうにか自由に振る舞っているようだけれども全然自由ではないと思うのです。今の話は、そもそも個というものも存在しないということですよね。逆に表現のプロセスの中で、個を獲得していくということができるのかな?

90年代ぐらいだったか、都市計画やまちづくりの分野で、公共に対して共有という概念が話題になったことがありました、そこにシェアという概念が出てきた。イメージとしては分かる気はするんですが、シェアというのは共同で所有するということなんでしょうかね。先ほどの財産権のお話とも関係してくると思うんですが、そのあたりをもう少しお話をしていただけますか。

棟久 憲法29条の財産権というのは、先ほど個はないといいましたが、個人が単独で所有することだと考えています。たとえば、このペンは私のものです、このパソコンは私のものです、と。普通はシェアというものは想定されていない。そういう制度を立法者は作りなさい、と裁判所が命じたこともあるくらいです。近代国家においては、法律家共同体のコンセンサスとして、シェアというよりは、単独所有が原則、単独所有がデフォルトです。しかし私個人としては、それでいいのかな、と。

先ほどの「新しい生活様式」にも関連してきますが、すべての人が自由になれる形で、シェア、共有するということを否定してしまっていいのか。コロナ以前のデフォルトを維持していっていいのか、できるのか、疑問だと考えています。

鈴木 視聴者の方からの質問とも絡むのですが、日本国憲法というのは、僕の理解では欧米の個人主義が出発点として植えつけられているという考えだったのですけど、それでいいですか? 憲法としては欧米的な個人主義を想定している? けれどもそれが実態と合っていない。

棟久 日本国憲法には「普遍」(=ユニバーサル)という言葉が前文に2回登場し、あくまでも憲法に体現されているような価値観、つまり、個人を尊重する、生活に困った人には給付をあげる、給付を求める権利がありますよ、と。こう言ったものは、世界的なユニバーサル、普遍的な価値観である、ということを謳っています。

しかし鈴木さんの問題提起の通り、果たして本当にそうなのか、と。実は、明治憲法は普遍じゃなく、特殊だったわけです。正確に言えば普遍と特殊を組み合わせたものだったわけです。日本国憲法が制定されたとき、今までの日本の考え方を切り捨てて、世界的な普遍的なものだけを表に出す、ということになった。それを日本人が受け入れられるのか、というと、今までもこれからも相当努力しないといけないのではないかと思います。

【第3部】鈴木祐丞「哲学カフェ」

●コロナを機にこの国の〝公共〟を問い直す

鈴木 この哲学カフェ、一つだけ言わせてもらうと「真理」、仰々しい言い方でなければ「答え」を、みんなで探求していくことになります。ルールがそこから派生してきます、例えば、人それぞれ、という考え方は一旦やめよう、とか、必要な批判はきちんとして、やりとりを通して考えていくとか。それと、いろんな方が参加してくださっていますが、立場は対等だということ。「この人は上司だから」それだけで意見が尊重されることはあり得ません。そういう場だと認識をしていただきたいと思います。

対話のテーマとしては、このコロナ渦に浮かび上がってきたいろんな問題をとり上げてみて、それについて対話をする、です。

Sさん 最近あった出来事を皆さんと共有したいと思います。知人が学校で働いていまして、3年生の部活動引退に伴う保護者同伴の食事会が例年では開催されているのですが、最近校長先生から、今年は控えるようにという指示が出されたんです。その文書を僕も見たのですが、部活動・後援会における食事の機会を控え、三密となる状況を避けていただくようお願い申し上げます、と書いてありました。しかしこれは、学校の総意で発表されたことではなく、匿名の保護者からこういう文書を出してほしいという書面が学校に送られてきて、それを受けてのことでした。その保護者の書面も見せてもらいましたが、それには、「子供同伴の飲み会の案内がきましたが、参加を断ることができない状況です。このような状況での開催は考えられないので、一番説得力のある校長先生から飲み会の禁止、三密回避の徹底を文書で知らせてくれないか」という内容だったんですね。さらには「この書面が無視された場合には、教育委員会に訴える」ということまで書いてありました。学校はこの匿名の保護者の指示を鵜呑みにする必要があったのか、ということと、この保護者の行動はどこまで受け入れられて、どこが間違っているのか、ということは、難しい問題だと思い、この事例を通して、皆さんのお考えを伺いたいです。

鈴木 こういうことが今いろいろなところで起きているんでしょうね。嫌なら自分が飲み会に参加しなければいい、と思ってしまうのですが、今日の前半のお話にもあったように、我々は日本人的な何かを引きずっていて、お上の言葉に従いたい、そうすると楽だから、というか。もうすぐお盆で帰省の時期になりますが、帰省をしていいんですか、はっきりしてほしいんですけど、という考え方もまかり通る感じがするわけです。そういう部分がコロナ渦において浮き彫りになってきた。

棟久 まさに同調圧力というものですね。先ほど藤さんから私に、「公共」というものをいかに規定すべきなのか、というお話がありました。この学校の保護者同伴の打ち上げと、「公共はいかに規定すべきか」の問題を結びつけてお話してみたいと思います。

いま世の中に自粛警察という人たちが現れているわけですが、鈴木さんのおっしゃる通り、行きたくなきゃ行かなきゃいい、という話なのに、日本社会ではそれがなかなかできない。それをできるようにするのが公共の役割じゃないかと。皆で話し合う場をなんとか設定して、行きたくない人は行かなくてもいいよ、という考えを作っていく土壌が必要だと思います。

しかし日本社会はそういう実践を行ってこなかったので、お上の言うことに従いたい、権力のある人がズバッと決めてほしい、そういう風潮なわけです。それでは公共というものは生まれにくい。

鈴木 ここでは、同調圧力とか、お上が一元的にこうしなさい、と決めることがよくないという前提だと思いますが、問うべきはそこですよね。例えば県知事が提示した意向を無視していいのだろうか、あるいは我々は大学に属していますが、学長が出したメッセージが国よりもさらに厳しい要求を学生に出した場合、当該学生はそれに従わなくてはならないのか。

皆さん自分の具体的な場面で考えていただければと思いますけど、お盆休みに帰省したいけど、さて、ということで、お上が何を言っているかとりあえず気にしてしまう。で、行っちゃダメだよ、といま言っていますよね。それに従う必要があるんですか。なんでですか。

●帰省をしますか、しませんか、そもそもしたいですか?

Kさん 立場的に上の人に常に従うと、その上の人の指針や考えが変わったときに、振り回される側、その指針によって大きく活動を変えざるを得ないのは、上に従う下の人になると思うんです。変えなければならないときにかなりの労力を必要とすると思うので、自分は個人の判断基準というものを持つべきだと考えています。

鈴木 それは我々の多くが共有している、理想だと思っていて、例えばkさんは、このお盆、帰省をしますか。そもそもしたいですか。

Kさん 私の地元は埼玉ですが、今コロナで大変な思いをしている人が多いので、私は帰省しないという判断を自分でしました。

鈴木 それは上からの指示というよりは、自分で考えてのことだと。

Kさん はい。

鈴木 特に大学生だとより多くの規制がかけられることがあるわけで、それに従うことは楽ですが、それによって失ってしまうものもあって、むしろそちらを大切にしなければならないことはある。ただそうすると、いろんなところでバッティングする問題が発生し、さあどうするかって話に広がっていく。

藤 あらゆることに対して、批評的なことを述べ会うことはとても大切なことだと思うのですが、今の社会は批評的な視点で述べず、黙っていることがいいことのようになっている。それは教育の問題でもあると思います。自分も管理者という立場を経験したことがあるから、分かるんだけど、本来はこういう保護者の意見が出てきたことを皆さんで共有すべきだと思うんですね。でもそれが許される環境なのかどうかが難しい。

鈴木 相当根深い問題だと思いますね。河合隼雄が「場の倫理」という言葉で表現したと思うし、武士道とかもそういうものだと思うし、周りの空気を読んで自分の意見をグッと堪えて、腹を切る、みたいなことですよね。歴史を辿っていけば、聖徳太子の、「和を以て貴しとなす」、僕も個人主義的な立場からそれがよくないと主張したいと思っているんですけど、たぶんなんともならないだろうな、とも思っていて、むしろその良き面を見てあげてもいいのではないかと。新型コロナウイルスの感染がそこまで広がらなかったことも一つの理由で、それは同調圧力なんじゃないかなと思うからです。大学の学長とかはそういうものが存在すると分かってコントロールする、下にいる人間もそういうものが存在するというのを利用する。それでうまく成り立っていると捉えられなくもない。非個人主義的な精神性について、肯定的な考え方もできないかなと。

●「新しい生活様式」に罰則を付けることは憲法解釈上矛盾するか?

Tさん 僕は、上からの指示に従いたいなら従えばいいし、従いたくないなら、従わなくていい、という極めて簡単な考えしかありません。どうして従うことがダメなのか僕はよく分かっていないです。

鈴木 上からの指示に従いたいなら従えばいいし、従いたくないなら、従わなくていい、というのはどういうところからきているんですか。

Tさん いま自粛を言われていることについては、罰則がないものだから、破っても構わない、という認識なんですよね。政府からの要望としては、国民にあまり移動してほしくないというだけであって、賛同するのであれば帰省をしなければいいだけだし、賛同しないで帰省したい人は帰省すればいいだけじゃないのっていう。

鈴木 こういう場合は除く、ということはないですか。

Tさん 例えば、高齢者に対しては、政府から特に気をつけましょう、と言った方がいいと思いますけど、例外なく、上からの指示に従いたいなら従えばいいし、従いたくないなら、従わなくていい、だけなんじゃないかな。

鈴木 極めてリバタリアン、自由主義的な人間観ですね。棟久さんに伺いたいのですが、罰則という言葉が出てきましたけど、罰則は付けられるのかどうか、さらに言えば、付けるべきかどうか。緊急事態宣言はあくまで要請にとどまるものであって、そこに罰則を付けることができないということですよね。それをなんらかの法改正によって、罰則を付けることはできるんですか。

棟久 結論から言えば、法律を作ればできます。しかしそれができる、ということと、やっていいか、というのは別の話じゃないかと思います。罰則を付けてまで行動を規制するというのは、よほど重要な利益があってそれを守るために必要最小限度のものにとどまるはずだと考えられます。

鈴木 確認すると、憲法解釈上そこに罰則を設けても矛盾はない、ということですね。

棟久 はい、そうです。

鈴木 問題となるのは、可能だけど、してもよいのかどうか、ということ?

棟久 はい、そうです。

鈴木 今回のコロナ渦において世界各国の法律の状況が浮かび上がってきました。ロックダウンを罰則付きでやっている国というのはたくさんあって、実際そういう法律を持っている国がたくさんあるんだな、とわかった。それは一定程度機能しているように思えなくもない。ですが、なぜ日本ではダメなんだろうか。たまたま日本の状況でそこまで必要がないということなのか、そもそもそういうものがあってはいけない、ということなのか。

棟久 それはまず政治的な状況としてできない、ということだと思うんです。政府が積極的にそういうことをやりたがらない、ということもありますし、先ほど公共の話をしましたが、そういうコンセンサスを得られるような状況にない。

鈴木 現状として、できそうもない、というのは分かります。棟久さん自身がどう考えているのかを僕は聞きたい。

棟久 私としましては、生活の保障ですとか、こういうことをしたら感染が広まりますよといった情報など、もうすこしソフトな方法を活用できないかなと考えています。

鈴木 ある意味、罰則付きというのは分かりやすくて、ここまではよくて、ここからはアウトですという線引きが明確にされるということですよね。「新しい生活様式」というのをバンと出して、できれば従ってくださいね、というのはどうなの、もっと上から強い言葉をくださいよ、という状況が生まれてくるわけで、ある意味罰則は分かりやすくなると思うんですけど。ではTさんに聞きますが、罰則規定があったら従いますか?

Tさん そうですね。僕が最近行ったお店だと、フェイスシールドをして、マスクをして、明らかに過剰なウイルス感染防止策をしているところがあって、どうすれば感染を防げるかというのを意外とみんな真剣に考えてないんじゃないかな、と。だから多分国に従ってるんじゃないかなと。

●フェイスシールドは組織に属する立場の説明責任ゆえか?

鈴木 僕の考えでは、まず、自治体の指針を見るんじゃないかなと。僕もいまフェイスシールドをして、水が飲みたいんだけど、ぶつかっちゃうから飲めなくて、なんでこれをやらなきゃいけないかというと、秋田市の指針に行き着くんじゃないか。あるいは県立大の指針も、秋田県の指針と矛盾しないように、とか。

がんじがらめになっている。その店も、要するに説明責任ですよね。何かあったときに、我々は従ってました、と言い訳がつく。言い換えれば、フェイスシールドをやらずに話したときに、何かあったらどう説明するんですか、という、極めて組織の論理だと思います。このあり方を変えるのは至難の技だと思うな。

Kさん 今回の話の流れを見ていると、指示を出す側に論点がいっていますが、指示を仰ぐ側に問題点があるんじゃないかと思います。昨日見たニュースでは、地方自治体によって意見が違う、国との意見が対立している、それを一つに決めて欲しい、とキャスターやタレントの人が言っていて、それは違うと、私は考えています。もちろん感染させてしまった、クラスターが発生してしまった、というときに、自分には非がありませんよ、と言うために、上からの指示を仰ぐことがあるかもしれないですけど、地元に帰省とかは、最終的には個人の判断は個人にお願いすると、官房長官も言っていたと思います。自分は指示を求める、ということ自体が適切ではないと考えていて、政府は、高齢者や肺疾患のある人にはこういうリスクがある、という提言をして、判断は個人に委ねる、というのがいまの社会には合っているんじゃないかなと思います。

鈴木 多くの人が君の言うことに賛同すると思うけど、一方で、となってしまう。多くが組織に属していて、君も学生であるわけだけど、例えば会社員の立場、市役所員の立場だと、ひょっとすると違いが出てくるかもしれなくて、組織のなかに自分が完全に巻き込まれている場合は、説明責任をちゃんとつけておかないとまずいよな、という考えが働き、上の顔を見てしまう。それをどうすべきか、というところですよね。君の言うように、個人として主体的に生きるという社会を目指すべきか、そのような人間が育つ教育を行うべきなのか、そもそも変更可能か、という、これはコロナ渦において浮かび上がってきた大きな問題の一つです。

●コロナ追跡データとプライバシー

藤 東日本大震災のときや、僕も何回か災害に遭ったり、危機的な状況になったりしたときに、指示が間違っていることもある。それを判断したり、イメージしたり、行動する力を、持てるかどうかが一番大事だと思うんです。指示を出す側も出される側も死んでしまったらおしまいですから。そのために、国は、行政は、何を提供するのか、指示もそうだけど、市民が判断できる正確な情報がやっぱり欲しい、分析もして欲しい。今回のコロナで違和感があるとすれば、統計的なものとか、確率的なものとか、常になければいけないんだけど、これが全国一斉に、となると疑問がわきますよね。山にこもっている人と流通の多いところに住む人では確率的に違う。発生源の数値が科学的に分析されたものを僕らは知る権利がある。その情報をきちんと流すのが国の組織の責任である、その上で僕らはとっさに判断できる力を持たなくてはならないと思うのですが。

Sさん 科学で感染者を追跡したりとか、発生源を数値的に分析したりとか、個人のプライバシーを大きく侵害するようなことになると僕は思います。感染が拡大するリスクと、個人のプライバシーを天秤にかけたとき、感染が拡大して死者が広がるリスクを優先するなら、科学というものをそれだけ利用していいと思うんですけど、僕はこの状況を乗り切るために、5年後10年後の考え方を捨てていいのか、と思いました。

鈴木 中国のようにコロナ追跡アプリを開発して、一元的に情報を管理する、プライバシーを侵害するということが行われていて、それを認めれば、一定の情報が我々に与えられることになるけれど、我々が常識的に持っていたプライバシーの考え方がなくなってしまうかもしれない。5年後10年後を見据えたときに、それが制限されるのは問題なんじゃないかと。

Information

「未来の生活を考えるスクール」(全4回)

第1回「未来の生き方をイメージする」

日時|2020年8月8日(土)14:00-16:15

ゲスト|藤浩志(秋田公立美術大学大学院教授・美術)、棟久敬(秋田大学講師・憲法)

聞き手|鈴木祐丞(秋田県立大学助教・哲学)

会場|YouTubeチャンネル Akita Arts Center

収録場所|にぎわい交流館AU

主催|秋田市