ゲストは『発酵文化人類学』の著者、小倉ヒラク氏。

美術作家・音楽家らとの共同制作も行なう人類学者の石倉敏明氏が聞き役をつとめました。

「目に見えない微生物によって人間の文化は導かれている?」

酒や味噌などに留まらない、「発酵」を軸に広がるトークをお楽しみください。

※「未来の生活を考えるスクール」は、「秋田市文化創造館」プレ事業〝乾杯ノ練習〟の一環です(秋田市委託事業)。詳しくは#乾杯ノ練習

○小倉ヒラク Hiraku Ogura (写真左 発酵デザイナー)

「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨の山の上に発酵ラボをつくり日々菌を育てながら微生物の世界を探求している。アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014を受賞。著書に『発酵文化人類学』『日本発酵紀行』。YBSラジオ『発酵兄妹のCOZY TALK』パーソナリティ。2020年4月に下北沢に店舗「発酵デパートメント」オープン。

○石倉敏明 Toshiaki Ishikura (写真右 秋田公立美術大学・大学院准教授)

1974 年東京都生まれ。人類学者。秋田公立美術大学アーツ & ルーツ専攻准教授。シッキム、ダージリン、カトマンドゥ、東日本等でフィールド調査を行ったあと、環太平洋地域の比較神話学や非人間種のイメージをめぐる芸術人類学的研究を行う。美術作家、音楽家らとの共同制作活動も行ってきた。2019 年、第 58 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭の日本館展示「Cosmo-Eggs 宇宙の卵」に参加。共著に『野生めぐり 列島神話をめぐる 12 の旅』『Lexicon 現代人類学』など。

ポートレイト:草彅 裕

【第1部】小倉ヒラク氏によるプレゼンテーション

●発酵から発酵文化へ

小倉 こんにちは。小倉ヒラクと申します。いま人生で初めてこの能舞台の橋掛りを渡りまして、まさかそんなことがあるとは思いませんでしたので、急きょ足袋を用意していただきました。この「橋掛り」というのは、この世とあの世の間をつなぐものですね。今日は発酵の話です。非常に身近なテーマですが、そこから、皆さんを普段あまり意識したことがないような世界へお連れすることになります。

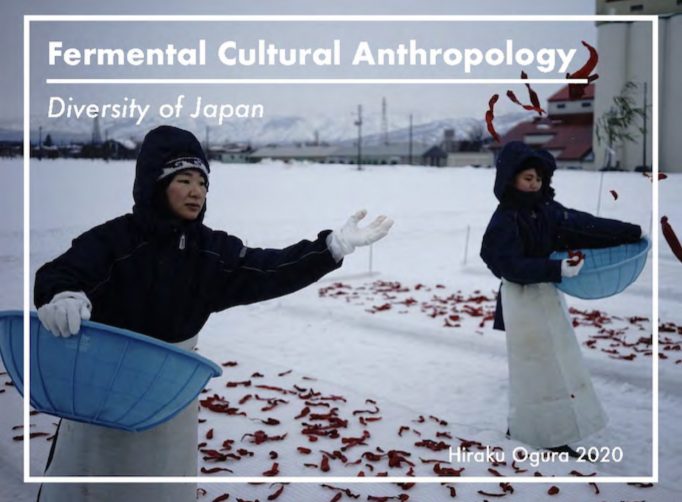

これは、新潟県妙高という豪雪で有名な高原地帯です。毎年1月20日頃、大寒の日に、モコモコに着ぶくれした地元の女の人たちが、真っ赤な唐辛子を雪原に撒いています。すると雪原で唐辛子が燃えるように、雪の中でゆっくり発酵熟成していく。最終的に、唐辛子のお味噌みたいな調味料になるのですが、これは「雪さらし」といわれる行事。浮世離れしていますね。視界すべてが真っ白な雪原の世界に、とても大きな唐辛子を撒いて、時間が経つとだんだん雪の上に赤い花が咲いているような、とても不思議な風景に変わる。そんな行事が一年の最も寒い日に400年以上行われています。

発酵研究の一番シンプルな形は、微生物が何をしているかを調べて論文を書き、それを製品などに応用するというものです。僕自身の研究は少し違っていて、自然科学というよりは、どちらかと言えば文化領域にフォーカスしています。微生物と人間の関わりは、人間の文化にどのような影響を与えているのか、どんな経緯で発酵文化が作られてきたのかを調べていくことが大きな仕事です。

僕は「発酵デザイナー」という少し不思議な肩書を持っています。バックグラウンドが4つあり、大学の時に文化人類学を学んで、30歳までグラフィックや映像のデザインをしていました。その後、東京農業大学という漫画『もやしもん』で舞台として描かれている大学で、微生物学と化学を勉強しました。現在は主に発酵食と関わる仕事をしていて、東京の下北沢にある「発酵デパートメント」というお店のオーナーでもあります。そこに食材店や飲食店があります。なので、僕の発酵の見方は「こういうものがおいしいですよ」「健康にいいですよ」というだけではなくて、発酵というものをデザインとして捉えたとき、人間の文化とコミュニケーションにそれがどんな作用をするのかを考えています。

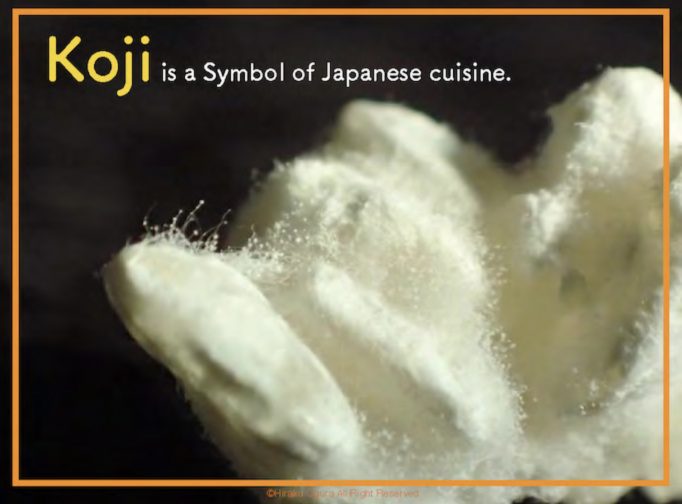

これは僕が専門としてきた「麹」です。麹はカビの一種です。お酒などの麹をつくるカビですね。これはその原理が分かるアニメです。最近は一般の方向けのプロジェクトもしていますが、もともとは子どもの食育から活動が始まっていて、このアニメはその当時、2014年のもので、僕がデザイナーの仕事をやっていたスキルが分かりやすく出ています。このアニメを使って海外でもワークショップをしています。

●「発酵」とは何か

これから「発酵」についての話を深めていきたいのですが、微生物学的に発酵とはそもそも何でしょうか。さきほどアニメに「大きなものを分解するよ」というセリフが出てきました。発酵で食べ物が美味しくなるということ以前に、もう少し現象的に考えてみると、目に見えない微生物、目に見えないある種の生き物によって僕らは社会生活を左右されています。今COVID-19で世の中が大きく揺れています。実はコロナウイルスだけの話じゃなくて、他にもたくさん目に見えない微生物(ウイルスは生物とはいえないかも)がいます。皆さんは体にそれぞれ固有の微生物の生態系を持っていて、今ここに4、50人くらい集まっているので、微生物界的には超異業種交流会になっているわけです。微生物同士が「なんか見たことないやつがいるぞ」と。

その微生物はいったい何をしているのか。皆さんは高校の生物の授業のときに「生産者と消費者」ということを習ったと思います。「生産者」は光合成をして炭水化物を作る植物、それを動き回って食べる動物が「消費者」だと。

実は生態系の中には第三の存在があって、それは「分解者」です。動物と植物の死体がそのまま放置されたら地球が死体だらけになってしまうので、それを掃除して水や土に還元する「分解者」の存在が必要になります。微生物の役割はこの「分解者」なんですね。そしてその「分解者」が分解するプロセスで、たまにやたらと人間の役に立ってしまうことがあります。そこに注目して、その現象に再現性を持たせたものを「発酵」と呼んでいます。

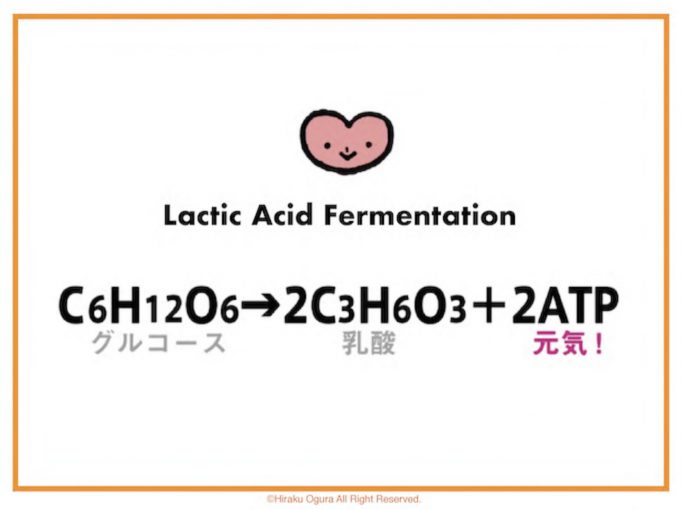

具体的に言うと、これはヨーグルトができる発酵の原理を簡単に、やや誇張して書いたものです。「乳酸発酵」というもので、牛乳の中にある糖分にこの乳酸菌が寄ってくるんですね。「美味しそうなものがあるな」と、金曜夜に赤ちょうちんに吸い寄せられてくるおじさんみたいな感じで。このグルコースが糖分を分解していくときに、ヨーグルトの酸味のもとになる酸っぱくてさわやかな乳酸という弱酸性の酸をつくるのと、生物学を学んでいる人は皆が知っているアデノシン三リン酸(ATP)を生成します。アデノシン三リン酸は生物のエネルギーの基本通貨と呼ばれていて、地球上ほぼ全ての生物が共通で使うエネルギーです。

乳酸菌は糖分を食べて元気を得ているんです。僕らも基本的には生きるため、エネルギーを得るためにご飯を食べる。その後、汗をかいたりゲップをしたりトイレに行ったりする。つまり、何かを食べてエネルギーをもらって余剰物を捨てている。この捨てている余剰物が乳酸なので、端的に言うと乳酸は乳酸菌のウンチなんです。

そのウンチを人間が「牛乳が腐りにくくなるし、酢っぱくていいよね」と有効利用しているのがヨーグルトの発酵というわけです。

生態系の中で見てみると発酵ってとても面白くて、ある微生物が捨てたウンチやおしっこやおならを、人間が「これ美味しい」「役に立つよね」と引き取っている。いわばリサイクルみたいなことで、それが生態系の中でチェーンのように張り巡らされて生物の代謝活動が行われていく。その循環が人間に役に立っている場合は「発酵」と呼ぶのですが、逆に「食べたらおなかを壊した」みたいな悪い循環もあるんですよ。その場合も微生物が何か余剰物を作っていて、その余剰物が人間の身体にとって悪い影響を及ぼす場合は「腐敗」になってしまう。発酵と腐敗は紙一重で、地球上のほぼ全ての有機物(たまに無機物も微生物によって分解されてしまいますが)を分解するときに必ず余剰物が出て、その余剰物が大抵は無害で、たまに有害で、たまに有益ということになります。そして「たまに役に立つ」場合、この余剰物は「発酵」となり、レシピとなって世界中に伝播していく。

そのように発酵というものを考えたとき、唯心論的な少し難しい話になるのですが、「くさや」を食べたことがある方はいらっしゃいますか? 10人くらい。では「くさやは美味しい」と思う人は手を上げ続けてください。2人しかいないですね。10人がくさやを食べたら、8人くらいは「これは腐っている」と思います。10人中8人にとって、くさやは「腐敗」なんです。そして美味しいと思う2人にとって、くさやは「発酵」なんですね。つまり人間がどう思うかで、発酵か腐敗かが決まってくる。発酵という現象自体は自然科学の領域なのですが、一方でグレーゾーンがあって。

僕は秋田だと、にかほ市に(酒蔵の)ある「飛良泉」が好きなのですが、「飛良泉」って変わったお酒も作りますよね。年間ごく限られた数だけ製造するような、酸っぱいお酒。昔ながらの日本酒ファンからすると「これは酒じゃねえ」と思うかもしれない味ですが、僕のように変なお酒が好きな人は「これ美味しいね」となるので、その時に発酵しているのか、それともダメになってしまっているのかの線引きは人の心持ちによって決まってくる。つまり文化の領域になってくるんですね。物理的な法則である発酵の微生物が起こす現象が、「この酒は上手い」「この酒は微妙だ」みたいな人間の心持ちや文化の中にある交差点になる。僕はそこに発酵文化というものが生まれてくるという発想で活動しています。

ちなみにそういうことを書いているのが僕が出している本の1冊目『発酵文化人類学』という本で、2冊目は秋田ともゆかりが深い「のんびり」というフリーペーパーを作っていた藤本智士さんが編集してくれた『日本発酵紀行』という本です。1冊目が論理編、2冊目が実践編という感じですね。次はこの2冊の本からいくつかの内容をピックアップして、話を進めていきたいと思います。

●発酵の西と東

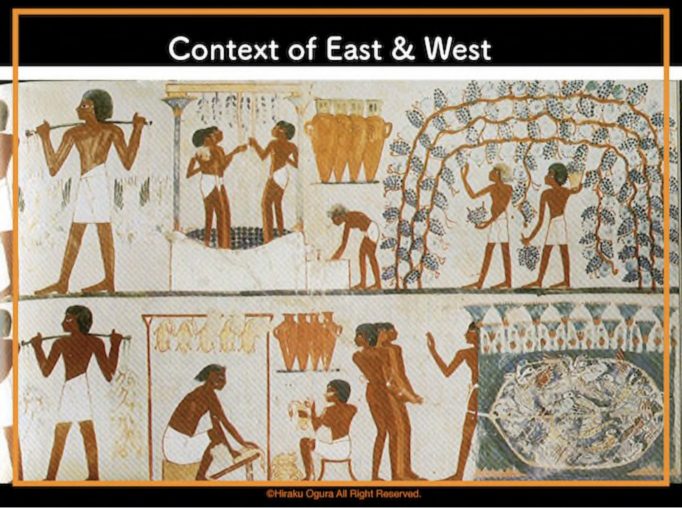

まず、発酵文化を考えるときに、西と東で文脈が違います。この図は4000年以上前のエジプトの壁画です。

ブドウを摘んでワインをつくっている。下は魚や鳥みたいなものを壺に詰めて醤(ひしお)みたいなものをつくっています。またジョージアなどでは8000年前につくられたワインの製法があるので、世界的に見ても発酵文化の起源は非常に古いです。文字より古い。人間にとってかなり根源的なテクニックと言えます。その中で、日本の発酵文化はどのような位置づけにあるんだろうか。僕の見解としては、アジア、特に東アジアのさまざまな発酵文化がるつぼのように混じっていると思っています。

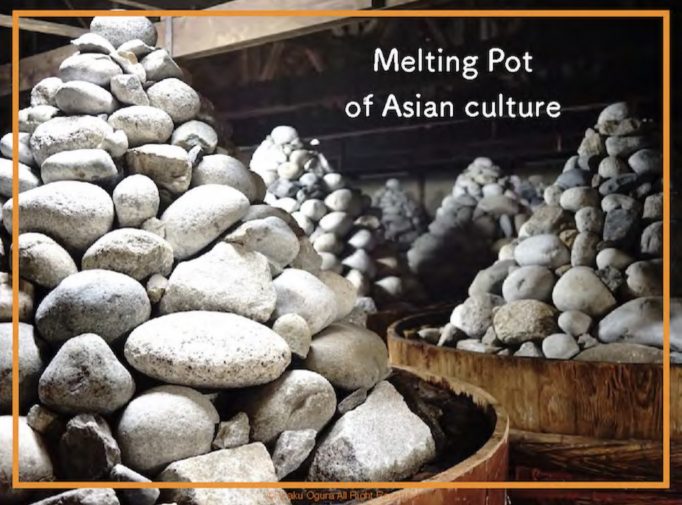

写真は愛知県岡崎の八丁味噌です。八丁味噌を仕込んでいる桶の上にピラミッド状の石積みをして、内部の水分の対流を促し、発酵させています。

八丁味噌の製法は中国の豆鼓(トウチ)に非常に似ていて、そのように日本の発酵文化は大陸から伝わったものが日本的に変形してきたものなのではないか。今の段階では仮説で、もう少しフィールドワークを重ねないと確かなことは分からないのですが、東インドのコルカタや飛び地のバングラデッシュ、あのあたりに発酵の境界線がある。そこから西になると、ヨーグルト、パン、ワイン、ビールなどヨーロッパ的な西の発酵のものになる。そこから東に行くと、味噌、テンペ、紹興酒といったアジア的なものになる。

このエリアは、甘酒とスパイスの両方がある不思議な場所。その象徴は僕が専門にしているカビです。多様な種類のカビがいるエリアと、あまりいなくなるエリアに分かれるのですが、東アジアにはさまざまな種類のカビが棲んでいます。カビは発酵のスターターになるのですが、例えばヨーグルトは乳酸菌だけでできる一方で、お味噌などは麹カビというカビがスターターになって、その後に乳酸菌、酵母菌その他さまざまな菌が入ってくる。カビが介在することによって、非常に味が複雑になっていく。

ざっくりいうと、一神教と多神教みたいな構造です。西はわりと一神教的な発酵のものが多い印象で、酵母だけ、乳酸菌だけという形。東アジアにおいては神羅万象の多様な菌があって、そのうち大半はいいもので、残りは何をしているのかよく分からない。

日本の場合、糠床が一番カオスです。本来は病原菌とされるような菌までが混じっていて、でもそれがいなくなると糠床っぽさがなくなる、不思議な世界です。

●日本は多神教的発酵文化

東の発酵文化である日本の中で代表的なのは麹カビです。米麹ですね。お米にピョンと胞子が飛んでいますが、これが麹カビの胞子です。正式名称はアスペルギルス・オリゼーです。日本食の特徴であるうまみや甘みをつくり、さらに他の微生物の呼び込み役になる。芸能界だとタモリさんみたいな存在ですね。タモリさんが司会をやっているとわりとしょぼい芸人でもそれなりに見える感じがあると思いますが、そういう感じで他の菌を引っ張り上げて、活躍させる力があるんです。麹カビも1種類だけではなくて、泡盛や焼酎用、醤油用、豆腐用、さらに鰹節などもカビを使って発酵させます。そういう多様なカビがひしめき合って、アジア的、多神教的な発酵文化をつくっているわけです。日本だけで見ても、醤油、味噌、みりん、酢、日本酒、焼酎、これらは全部麹カビがベースになってできています。本来みりんの原料は基本、水と米だけです。水と米だけでメロンより甘いものをつくれるのは、糖分をつくる麹の力のおかげですね。そのなかでも日本の麹の発酵文化を見ていくと、水田が非常に重要です。大豆と米ですね。大豆と米に微生物という変数を掛け合わせることで、さまざまなものをつくっていくんです。

例えば、定番の納豆かけご飯、豆腐の味噌汁について解説します。ご飯=米。納豆=大豆に納豆菌という菌をつけたもの。その上にかけている醤油=大豆をベースにちょっと麦を混ぜて、そこに麹菌・乳酸菌・酵母菌などで発酵させた調味料。そして味噌汁の味噌=大豆と米麹。豆腐=大豆。こうして見ると、ほとんど大豆と米でできていますね。秋田はたぶんやっていないと思いますが、僕の出身である山梨の古い田んぼを見ていると二毛作をやっています。暖かい季節に米をつくって、寒い季節に麦をつくる。今みたいに窒素を入れてやれないので、たまに田んぼを休ませるときに、土を肥やすこともかねてあぜ道などに大豆を植える。米麦や大豆を水田からつくるのが、それほど豊かではない日本の土地の基本フォーマットでした。そこから麹をつくり、味噌や醤油をつくって、さらに酒までつくってしまう。「水田さえあれば死なない。一生食べ続けても飽きない」と。毎日ごはんと納豆、お醤油、お味噌があったら飽きない。そんなふうに、麹カビがスターターになることで味が深く複雑になり、一生食べ続けても飽きない食文化ができていくわけです。しかも長生きができるし、最高ですね。お酒は飲みすぎるとあまり良くないですが。

●発酵と神

東北で水田の研究者たちとフィールドワークしたときにひとりの先生が面白いことを言っていて、よく田んぼの中にお墓があると。これは「田んぼで死にたい」というロマンもあるかもしれないですが、実は御影石などが避雷針の役割を担い、稲妻が落ちやすくなっている。稲妻が落ちると、農業をしている人はわかると思いますが、強制的に土の中に窒素固定が起こる。そうすると連作障害が防がれる。乱暴な言い方ですけど、コメリから窒素を買ってきて注入しているのと同じことなんです。昔の人は稲妻が落ちると田んぼがすごく豊かになる、豊作になることを知っていたので、「稲の妻」で稲妻だし、「神が鳴る」で雷になって、それは喜ばしいことだった。

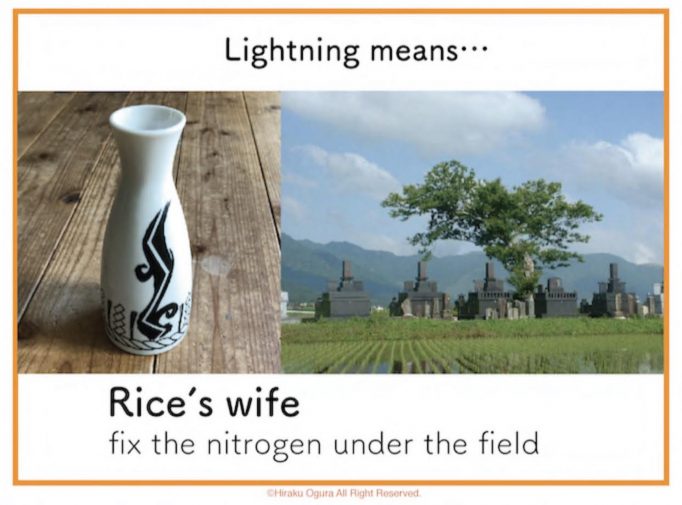

僕は徳利をコレクションしているのですが、この徳利には稲妻が描かれていて、日本人の発酵と水田のイメージが湧きやすい。要は「神様が稲妻をプレゼントしてくれた。これで米が育つね、良かった良かった」と。取れたお米を一部お酒に醸して、神様に感謝してお返しする感覚でしょうね。お酒はもともと人間の前に神様が飲むもので、神様が飲んでいるそのお相伴にあずかるという儀式が直会(なおらい)です。水田とコミュニケーションを取るときに、酒を醸す、麹をつくるのは、超自然的な世界と人間が言語以外のもので意思疎通を図るためのツールだったわけです。

日本で最初に発酵に関する記述が出てくるのはヤマタノオロチ退治の話です。今から1300年くらい前ですね。須佐之男命(スサノオノミコト)は八岐大蛇(ヤマタノオロチ)に八塩折之酒(ヤシオリノサケ)という、8回醸した強い酒を飲ませて酔ったところを殺します。そしてヤマタノオロチの死体から出てきた剣をアマテラスに捧げるというお話なのですが、微生物学や醸造学を学んでいると8回酒を醸すのは絶対に無理だということが分かる。度数が強くなりすぎて酵母が死んでしまうので、3回くらいまでしか醸せる可能性がないんです。「3回より8回の方が盛り上がる」という感じで、昔の人は大げさにしがちだと思います。それはともかく、この話から分かるのは、1300年前の時点でかなり強い酒をつくっていたんですね。強い酒をつくるといっても、例えば『君の名は』に出てくる口噛み酒も無理があります。あの方法では度数2〜3%が限界で、カビを使わないと強いアルコール度数は出せない。そう考えると、顕微鏡もない1300年前の時点ですでに微生物の存在やカビの機能を知っていて、それをレシピ化していた日本人の姿が見えてきます。

一方、古代中国では、発酵を表す一番古い漢字の一つが酉の市の「酉」という字です。「酉」には意味が4つある。まず1つ目の意味は酒を醸す「甕(かめ)」です。先がとがっている、今でいうと沖縄や九州に行くとその甕がまだ残っています。対流が起きやすくて温度管理しやすいので発酵に向いていて、その甕を地中に埋めて発酵させます。2つ目の意味は「棺」です。日本も大和朝廷くらいまでは、「甕棺」と呼ばれる棺に偉い人や一家の主の死体をミイラ状態で入れて弔っていました。3つ目の意味は「鳥」です。動物の鳥です。3つ目の意味がなぜ動物なのか疑問に思うところですが、白川静さんが面白い説を唱えていて、この漢字が意味する鳥は渡り鳥であり、古代中国では渡り鳥は先祖の魂が帰って来たものを指すそうです。そして最後、4つ目の意味は「西」なんです。これは渡り鳥が飛んでくる方向だと。この4つを総合的に見るとどういう世界観が出てくるか。毎年穀物が収穫される時期になると、その穀物を甕の中に詰めて発酵させます。そうすると生命が蘇るという考え方を、古代中国の人たち、アジアの人たちはしていました。そしてまた穀物が実るときにご先祖様が帰ってくる、そのときも魂が再生されると考えている。

「醸」という文字も象形まで辿ると、もっとよく分かることがあります。醸すという文字は、白装束の死人の胸の中に神具と呪具を入れて、胸が盛り上がっている状態が字の右側なんですね。そして左は酒壺を表す。これはダブルミーニングになっていて、胸が神具で盛り上がっている状態と、どぶろくをつくるときボコボコと盛り上がってくるあの状態を掛けているんです。つまり古代文字のコスモロジーの中では、発酵とは単純に美味しいものができるためのものではなく、死者がもう一度新たな生命になって帰ってくるためという意味がある。自分たちの自然に対する向き合い方、神様やご先祖様に対する向き合い方を教えてくれるものなんですね。

たまたまその土地にいた微生物たちが僕たちの思考を結果的につくり出しているのではないか。目に見えない微生物によって人間の文化は導かれていきます。

【第2部】続・小倉氏によるプレゼンテーション

●発酵が社会を再生する

ここからはもう少し具合的に僕の活動に即した話をします。かなり古いルーツを持っていた発酵文化が、今どういう風に蘇っているかというお話をしていきたいと思います。これは2冊目の『日本発酵紀行』の内容に関わってきますが、ここにいるのは僕も含めみなニューウェーブな醸造家たちです。今、発酵業界は若返りの時期で、30〜40代がとても頑張っています。先ほどお話しした通り、日本の発酵には1000年以上の歴史があって、かつて酒造りや醤油を作るのは日本の基幹産業でした。文化だけではなく産業としても大きな力を持っていたわけです。その中で、秋田でもやっているところあるのかな、これは歌って酒の発酵を呼び込む歌です。僕の友だちの歌ですが面白くて、その日の米や微生物の様子を見て、「今日はみんな元気だから2番で終わっておこう」「今日は微妙に元気ないから5番まで歌おう」と、おそらく時間を測るためだと思いますが、微生物とコミュニケーションをするような形で歌を歌っていました。

日本人がいかに微生物の世界とコミュニケーションをしていたのかをより具体的に突き止めるべく、2018年の夏から2019年の春まで、8カ月間かけて全国71カ所を回り、謎のローカル発酵文化を訪ねまくる、もう二度としたくない苦行を行ないました。

こんなふうに日本各地をめぐりながら、「微生物とともに日本人は文化をつくってきた」ということを強烈に認識していきました。47都道府県あって、秋田は代表はハタハタ寿司としょっつるでした。

青森の十和田の「ごど」、宮崎の日南地方の「ムカデノリ」、長崎県対馬列島の「せん団子」など、よくわからないものも含めてやたら集めていきました。発酵を専門にしている僕自身が三分の一ぐらい知らなくて、そういうものが偶然見つかるんです。高知の山奥には「碁石茶」という乳酸で発酵させる山奥独特の発酵茶があって、これにすごく近いものはミャンマーのシャン族が作ったラペソーというお茶です。この間ミャンマーに行ったときに見つけたのですが、そういう不思議な発酵茶がなぜか飛び地的に日本にもあります。

これは十和田の「ごど」ですね。失敗した手作り納豆に麹を混ぜて乳酸発酵させる、麹発酵、納豆発酵、乳酸発酵……ラーメンでいうところの「全部盛り」みたいなすごい発酵食です。これを十数組のお母さんたちがつくっているわけです。ちなみに僕はこのお母さんたちに弟子入りしてレシピをマスターしました。

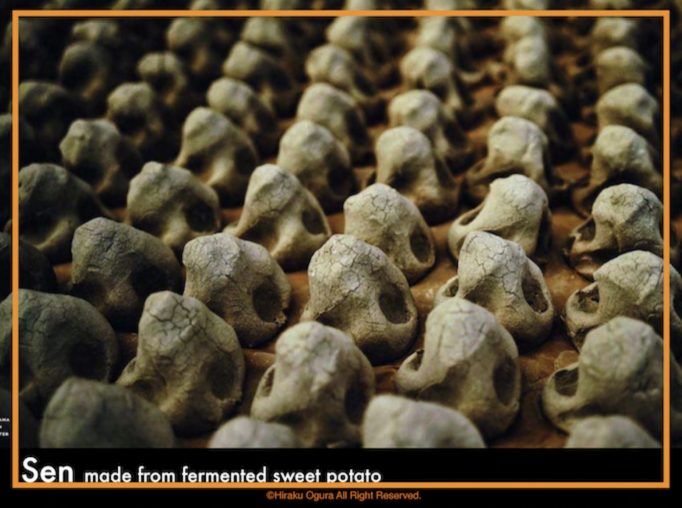

これは長崎の「せん団子」ですね。サツマイモは寒いと腐ってしまうので、対馬は冬寒いから越冬させるためにサツマイモに発酵を使うという奇想天外なことをしています。「土偶ですか?」みたいな感じなのですが、これに水をかけて戻して、蕎麦がきやパスタみたいにして食べるんですよね。

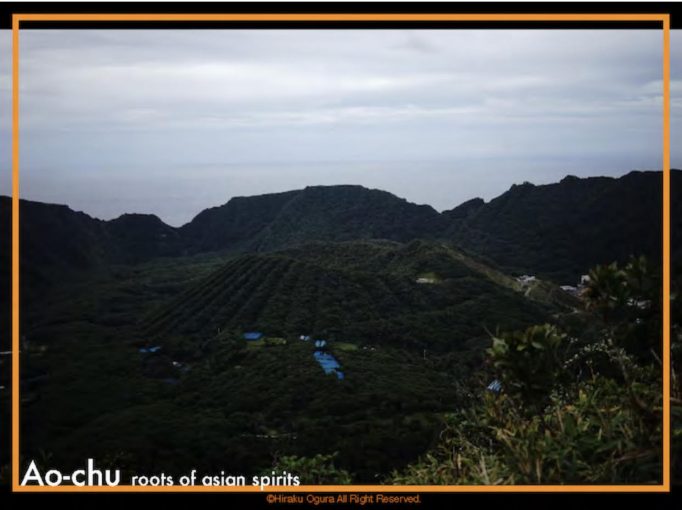

人口160人の青ヶ島という火山島があって、そこでずっと受け継がれている「青酎(あおちゅう)」という野生の微生物だけで醸すものがあります。これは青ヶ島に残っている不思議な神事とゆかりが深いものですね。寒い時期に栽培し備蓄した大麦を蒸し、そこに火山岩の森に生えるオオタニワタリという熱帯植物をかぶせます。すると葉についた黒いカビが麦に移り、真黒い麹ができる。そこに砕いたサツマイモと水を加えて醸すという、開いた口がふさがらないような方法が、人口わずか160人の島で何百年も受け継がれている。蒸留工程まで見させてもらったので、長い間この島にいましたね。

発酵というと、先ほどお話ししたように生命が蘇るといった古くからの意味もありますが、もっとリアルな現在の状況でも、例えば新政という酒蔵が入ることによって鵜養(秋田市)の超高齢化社会が活気づいたり、酒蔵が森や田んぼを手入れすることで、その土地の生態系も再生する。そういう意味で、発酵は単なる昔へのロマンだけではなくて、課題がたくさんある日本の社会の未来を作っていくために、とても重要なものではないかと思いながら活動しています。

【第3部】小倉ヒラク氏と石倉敏明氏の対話

●発酵と創造はどう繋がっているか

石倉 僕は7年前に秋田に来たのですが、小倉さんがずっと実践されてきたことと、僕が関心を持ってきたことが深い部分で繋がっているということを、お話をうかがいながら感じていました。実は、先ほど小倉さんのお話に出ていた東インドのヒマラヤ山麓地域で、僕は学生時代に最初のフィールドワークを行いました。ヒマラヤ山麓は、ヨーロッパまで繋がる大きな牧畜文化と、アジア各地に広がっていく湿潤な農耕文化の断層のような場所です。そこに、発酵文化の断層みたいなものがあったことを思い出しながらお話を聞いていました。小倉さんはかなりたくさんの場所を回られて世界や日本の中の多様性も実感されていると思います。「これは食べられない」というものは今までありましたか?

小倉 そうですね、日本ではなくて、発酵食品でもないのですが、ミャオという雲南の山岳民族に会いに行って、そこで出された15センチくらいのタランチュラのバーベキューが全部食べられませんでしたね。

石倉 タランチュラのバーベキュー……。

小倉 足はコリコリしていて美味しいのですが、身体の方を食べると変なクリームが出てくるんですよ。それがすごく脂っこくて。

石倉 ちなみにそれは発酵食品ではなかった?

小倉 ではないです。素焼きです。

石倉 では発酵食品はほぼ食べられるんですね。

小倉 そうですね。臭いものもたくさん食べています。食べられなくはないですね。

石倉 僕は雲南に行ったことはないですが、ミャオ族の文化には芸能や神話などとてもユニークな特徴があるので関心を持ってきました。東インドや雲南といえば、1970年代に、文化人類学者の佐々木高明さんや中尾佐助さんが提唱した「照葉樹林文化論」というのがありましたよね。日本列島の西側から台湾や中国南部、東南アジア、そして東インドやネパールにかけて照葉樹の森が広がっていて、そこで同じように納豆やナレズシといった発酵食があったり、麹酒や稲作の文化があったりするという。僕はインド東北部のシッキムにいたときに、「キネマ」という納豆をガントクの市場で見つけて、よく買って食べていました。

小倉 はい、食べたことあります。

石倉 日本の納豆みたいに藁苞に入っているのですが、現地で食べるとカレーの具材として使われることが多いので、「なんだこれは!」と思って。

小倉 スープにつけてね。

石倉 現地ではカレー味のスープで食べるのですが、僕はたまに市場で買ってきて、こっそり醤油味の納豆を作って食べていました。

小倉 照葉樹林帯の話は僕も興味があって、植物の分布の話ですが、たぶん今僕らが話しているのは、多様性が担保されている微生物的なエリアは、照葉樹林帯と近いのではないかという話だと思います。でも実際少しズレているんですよね、照葉樹林帯と微生物におけるゴールデンエリアが。

つまり照葉樹林帯はかなり湿潤な、ベトナム、タイ、インドネシアの一部ですが、そこまで行くと発酵文化はいまいちです。なぜかというと発酵させる必要がないから。発酵文化はどちらかというと厳しい制約がないと生まれてこない。僕もタイやベトナムには行っていますが、簡単に木の実をもいで食べられたり、お米がいくらでも取れたり、入江をつくったらたくさん魚が取れる。そうすると発酵のバリエーションが少なくなる。発酵の場合、「できれば発酵させたい」という人はあまりいなくて、「発酵させなくて済むんだったらそれがいい」という感じなので。

全国の漁港に行きまくった時期がありました。すると日本の海には対比があることがあることが分かったんです。一番悲しみが詰まっているのが日本海ですね。逆に瀬戸内海はキラキラしている。日本海は漁期が短い。瀬戸内海は波も穏やかなので漁期が長く、冬もそんなに寒くないし、やっぱり波が荒れないと1年の四分の三ぐらいは漁期があります。一度若狭湾の奥に行ったときに、波が強すぎて1年の半分くらいは漁に出られないと言われました。そういうところでは鯖などを取れるときにたくさん取っておいて、それ以外の時期は取れない状態になる。そうすると発酵させないといけない。長持ちするように、へしこをつくる。でも東南アジアの大河になると一年中暖かいので、適当に掬ったら魚が取れる。それを焼いただけで美味しいという話なので。照葉樹林帯から遠くにズレているという話は、発酵文化は、気候が厳しく、農閑期があったり、冬に外に出られない時期があったほうが、発達する感じがあります。

石倉 森で言うと、日本の場合、西日本は照葉樹林が多く、東日本は落葉広葉樹林の森ですよね。そういう植物の生態系の境界が茨城のあたりだといわれていて、実際に鹿島神宮や香取神宮の社叢は混合林になっています。そこにタケミカヅチやフツヌシという神様がいて、「要石」という石で地震が起きないように地震ナマズを抑えている、という有名な神話もあります。東北の山岳地帯に広がるブナ林は落葉樹で、地面がフカフカになっている。冬になると葉が落ちるので、スケルトンで見渡しもよく、マタギの人たちがクマなどの動物を狩猟する舞台になっています。西日本の照葉樹の森は、外側は陽光を反射してキラキラ光っていますが、その中は暗い。沖縄の御嶽みたいな感じで、東北の森とは明らかに違いますよね。東と西では植生が違うように、発酵食にもユニークな違いが目立ちます。

●ミクロコスモスの多様性

小倉 文化の違いになりますよね。発酵の面白いところは、ローカルであることとグローバルであることが交差しているところ。発酵文化って、街と島が対極なのですが、街の発酵文化はものすごく開かれている。例えばお醤油やお酒、お菓子みたいなものとか、比較的遠くから原料を調達することができて、それを付加価値が高い順に加工して、また遠くへ運んでいく。外から持ってきて外に出すことが前提になっている。日本酒、お醤油もそういう文化になっていて、北前船に桶みたいなものをたくさん乗せて、樺太とか遠くまで運んでいく。

それと対極的なのが島の発酵です。島の発酵はさっきの青酎が典型なのですが、青ヶ島は50年前まで4カ月に1回しか連絡船が来なかった。そういう状態になると外から持ってきて外に出すことができなくなるので、ガラパゴス、そこにあるものをそこにある菌で醸すことになる。その結果、全く他のものと連続性がない、意味が分からないものができる。

石倉 島々の世界は、「小宇宙=ミクロコスモス」という文化的な秩序が、コンパクトに見渡せるようになっています。人間と人間でないものがそこにコンパクトにひとつの秩序をつくっていて、海に囲まれた世界で複数の生物とともに生きる島民が、独自の食文化を発達させやすい。一方で、山に囲まれた盆地の世界でも、同じような「ミクロコスモス」ができることがあります。つまり城下町のような中心があって、そのまわりに人間が住める小さな場所ができてきます。文化人類学者の米山俊直さんはこれを「小盆地宇宙」と名付けました。こういう場所でも、北前船が遠く離れた場所の食文化を運び、互いの食材や好みを交換するような「平野宇宙」とは少し違ったタイプの食文化が生まれてきますよね。

小倉 その具体的なモデルとしては、信州や山梨のエリアだと思います。例えば山の中に盆地的なものがあるからそこにミクロコスモスができるというお話だと、御岳山周辺です。あのあたりも、周りと繋がっているような切断されているような不思議な発酵文化がある。

僕が発酵に最初興味を持ったのは、お味噌、お醤油、日本酒など比較的メジャーなものから順に入っていって。日本全国に蔵が散らばっているから、いろんな土地へ行って結果的にフィールドワークすることになった。そこからだんだんミクロコスモスが気になり始め、先ほどお見せしたわけの分からないような食べものを探すようになった。石倉さんの文脈で言うと、発酵を通じて、日本やアジアの中にあるミクロコスモスを、いわゆる一般的な人類学とは違う形で見ようとしているということです。

●言語ではないもので目に見えないものとコミュニケーションする

石倉 日本列島には、数千の島々、数百の盆地、そしていくつもの平野が含まれています。そう考えると、いくつもの「小さな宇宙」がたくさん繋がっている状態から、日本列島の発酵食文化の多様性も見えてくると思います。僕は、小倉さんが食文化を観察する視点に含まれている多様性の取り出し方には、とても大きな可能性があると感じています。

小倉さんは、日本列島や世界各地に伝えられているいろんな発酵食文化の実践を観察することによって、食文化という「目に見える世界」の奥に隠れている「目に見えない世界」にまで入っていきます。つまり、宗教や神話の研究とは別の視点から、微生物という「目に見えないもの」にアクセスする方法を探っているように感じています。

小倉 微生物は物理的には存在している。

石倉 日本列島の古い思想では、神様は人間の頭の中に存在しているというよりは、様々なモノの中にこそ宿っている、と考えられていますよね。食べ物も例外ではなくて、実は日本人が「いただきます」というときにも、一神教的な造物主への感謝というより、食べ物となった生物そのものや自然からの贈与に感謝しています。さきほどの稲妻のお話も、具体的なモノと神の関係を物語るエピソードでした。目に見えるモノに限らず、目に見えないモノとのコミュニケーション回路をどのように開いていくかということは、日本の食文化の中でとても大きな問いになってきたと思います。

小倉 「この町は何だろう?」というところにたくさん行きました。その辺で乳母車を押して休んでいるおばちゃんに話しかける。「おばあちゃん元気? お寿司とかつくってない?」。100年前とあまり生活が変わらない場所が日本にもまだあって、そういうところに行くと、もしかしたら昔の日本人ってあまり話さなかったんじゃないかと思う。寡黙な人たちがたくさんいます。最初はシャイなのかなと思っていたのですが、長らく一緒にいても本当に話さない。

そもそも現代人って例外的におしゃべりになっていて、僕も超おしゃべりですけど、特にものづくりや農業に関わっている昔の人たちって、あまりしゃべることをコミュニケーションの優先順位の高いところに置いてなかったんじゃないかと。別のコミュニケーション回路は持っているわけです。おじちゃんだったら朝起きて顔洗ってタオルを肩にかけてパンパンって柏手を打つ。あれってコミュニケーションだと思います。そういうチャンネルは多いんだと、フィールドワークをすると気づいていくんです。言葉の領域でとらえると、実際に存在していないもの、物理的に存在していないものは頭の中の話という回路になってしまう。でも言語以外のコミュニケーションで考えてみたときに、現実に存在しているかどうかとは違う形で、目に見えないものと接している感じがします。これは本当に実在しているかどうかという問いをしている時点で、非常に言語的なコミュニケーション回路なわけですよ。柏手を打っているお父さんや、麹をつくって夜中いきなりバッと起きて「麹が呼んでる」と言い出すお父さんは、どういうレベルで存在しているかみたいなことを言語的に考えないレベルで目に見えないものと出会っている。発酵は、言語とは違うレイヤーで、自然的なものや目に見えないものとコミュニケーションをとるためのチャンネルであるという感じがします。

石倉 それはすごく大事なポイントだと思います。(秋田県五城目町にある)福禄寿酒造さんの蔵に行くと、古い木の柱に「良イ歌ヲ大二歌フベシ」と書いてありますね。こういう酒造りの文化は、もちろん杜氏さんたちのコミュニケーションだけでなく、目に見えない麹菌とのコミュニケーションも含んでいます。僕が7年前に秋田に来て一番驚いたことのひとつは、人間と人間以外のものがコミュニケーションできる回路が開かれているところ。秋田に来る前は出羽三山で山伏修行をしていたのですが、そのときに感じた山々に対する精神文化と地続きだなと思いました。山形や秋田には信心深い方も多いですが、秋田で一番信心深い人って発酵に関わっている人なんじゃないか、と思うくらいです。庶民の生活の中にある神仏への信仰が、発酵を通して味噌醤油や酒と直に繋がっていることを実感してきました。

小倉 さきほどミクロコスモスの話になりましたね。閉鎖性のなかにいろんな微生物というか文化が混合していて、それがどこかと繋がっている構造を石倉さんは話していましたけど、生物の身体を見たときにもそれは一緒ですよね。特に直腸や大腸には、100兆個とも言われるものすごい大量の微生物がいる。100兆個の遺伝子を身体の中に飼っているので、人間は入れ子構造になっている。1つの個体の中に数百兆の個体をしまっている状態なので、発酵食品が生物としての個体と、生物相の内側のミクロコスモスをつなぐ役割をしていますよね。

例えばヨーグルトが偉いのは、体質によりけりですが、別に乳酸菌が直接身体に良いことをしているわけではないんですね。胃酸は強酸性なので、ほとんどの微生物は胃酸に溶けて死んでしまう。ヨーグルトの乳酸菌は酸を作る生物なので、酸に比較的強いんですね。だから胃酸に負けないで腸の中に入ったときに、おなかの中にいる善玉菌という、人間の免疫機能や代謝をつかさどる菌たちを元気にするんです。

石倉 微生物が住む外の世界にも、人間の腸の中の世界にも、それぞれの生態系があるということですよね。インドやネパールで暮らしているときに牛乳を買ってきて置いておくと、自然にヨーグルトができて驚きました。腸内の環境も現地ではだいぶ変わったかな。

小倉 あのあたりになるとカビが少なくなってくるので。牛乳って変なカビや酵母にやられるのですが、それがないとすぐヨーグルトになる。牛乳がヨーグルトになって人間がそれを取り込むことによって、自分の中のミクロコスモスに何らかのシグナルを送ることができる。「仲良くなれよ」みたいな。ヨーグルトを食べると身体とのコミュニケーションになります。それがなかなか発酵の奥深いところだと思います。

石倉 小倉さんがおっしゃるように、各地の発酵食品を食べると、身体の内側に広がっているミクロコスモスが活性化するのを感じます。胃カメラを飲むと、人間ってどこまでも1本のチューブであることが分かりますね。奥に行けば行くほど外の空間とつながっている。

小倉 手塚治虫の『火の鳥』みたいなことになっていますよね。

●ここにあるものの価値をジャンプさせる

石倉 僕は学生時代から、研究室の仲間たちと田んぼを借りて農作業をしてきました。秋田に来てからも、潟上市で不耕起栽培を続けている方に一部の田んぼをお借りして、家族と一緒に種まきから田植え、草取り、稲刈り、脱穀、精米までを体験しています。春には、大人たちは田んぼの近くの山で山菜を採ったり、子どもたちは沢水で遊んだり。そこで草取りをしているときに、あるイメージというか、不思議なビジョンが浮かんだんですね。自分たちがここで育てている稲、食べているお米は、口や食道を通してチューブのように自分の内側と繋がっている。だから、手袋を裏返すように自分の内臓をひっくり返してみると、里山や田んぼと繋がっている自分の身体が意識されてくるのではないか、と。そんなイメージをもとに、僕は「内臓」の反対語として「外臓」という造語を作って、人間と自然がループのように連続している関係について、思考実験を続けているところです。

要するに、食べものとなる動植物が生まれ育つ場所、つまり里山・里川・里海といった自然環境や、その恵みを受けている田畑は、自分の身体を内側から広げていった連続体の中に位置付けられている。なぜ当たり前の田畑のような風景が、その地域の一番の宝物になってくるのかというと、その場所が周囲の自然環境だけでなく、自分の身体の内側とダイレクトにつながっている場所だから。つまり、自分自身の内臓にとって、その場所が「外臓」に当たるからこそ大切なのだということを意識するようになりました。田んぼは食料の工場というよりは、身体の延長と考えたほうがしっくりきます。僕は発酵食の文化も、こういった切り離し難い自然と人間の関係から生まれてきたのだと思っています。

小倉 僕は食べることから発酵というものを追いかけていったら「酉」という文字に辿り着いて、その「酉」という文字を調べていくと「白装束に呪具を」みたいなところに突き当たって、「それって発酵と関係なくない?」と思うのですが、昔の人は食べることにどんなコスモロジーを見ていたかという、イメージの豊かさの証なんですよね。腸を裏返してみると、食べものが取れるところが写し鏡であるみたいなイメージを昔の人はごく自然に持っていて。

「古事記」では「天之御中主神(アメノ・ミナカヌシノカミ)」を筆頭に、3名の神が生まれて、その後が発酵クラスタとしては盛り上がるところで、「宇麻志阿斯訶備比古遅神(ウマシ・アシカビ・ヒコヂノカミ)」が出てきますが、「阿斯訶備(アシカビ)」というのは水面でモヤモヤしているカビのようなものという意味で、「日本書紀」では「カビ」という漢字の書き方が渋くて「牙」と書く。牙って「噛む」なんですよね。「噛む」とカビがどうして結びつくのか。人間が噛んだときに出す酵素とカビが発酵するときに出す酵素が一緒なんです。グルコアミラーゼという酵素ですが、昔の人って、カビが働くことは何かを「噛む」ことと一緒だとおそらく知っていた。そこでカビが「噛む」になり、ウマシ・アシカビ・ヒコヂノカミという神様が出てくる。ウマシは「美味しい」、アシカビは「カビ」、ヒコヂは「イケメン」。つまり「美味しいカビのイケメン」って、醸造家のことかと。日本の歴史の一番最初から神様のメタファーとしてある。秋田の人で言うなら新政の佐藤祐輔さんはウマシ・アシカビ・ヒコヂノカミの神じゃないですか?

石倉 確かに!祐輔さんは発酵の神様だったんですね(笑)。実は、発酵と創造性の深い関係性は、酵素がエネルギーを発生させるように、ジワジワと現実を変えていく力にあると思うんです。今、古い建物をあえて壊すのではなくて改装して、新しい時代にあったデザインとアートを生み出すような活動が増えてきています。秋田の酒造メーカーも、古い酒樽を使って、微生物の力で新しい文化の潮流を作り出そうとしていますよね。建物や企業の外見はあまり変わらないかもしれないけれど、実は科学とアートの力を結びつけることで、大きな革新が起こっています。これは「トランスフォーム(変形)」じゃなくて「トランスミューテーション(変成)」だと思います。つまり大豆が味噌になったり醤油になったりするのと同じで、カビの働きで化学反応が発生し、アミラーゼができるということですよね。このあたりが、21世紀の地域をつくる創造性と繋がってくるのかなという気がします。

小倉 発酵の良いところは、非連続のチャンスを残せることです。米や日本酒って、醸造技術が上がってきてメロンやマンゴーみたいな香りを出すことができますよね。本来だったら米にメロンやマンゴーの香りがあるわけない。そこに酵母という成分を組み合わせることで、非現実のジャンプを起こす。いきなり現実的な話になりますが、お米って割と古くから農業の流通の構造に絡めとられているところがあって、どれだけいいお米を作ってもそこに付加価値を持たせるのはむずかしい。でも、五城目の福禄寿もそうだし新政もそうですけど、それをお酒にしたときに、価値のジャンプを起こせるところがあって、それがやっぱり発酵の面白いところだと思います。

石倉 その通りですね。わらしべ長者は藁という物質から「価値のジャンプ」によって付加価値を生み出して行きます。お米って昔は年貢として、税としてもおさめなくてはならない。しかし、副産物として藁が出てくる。その藁で何でも作る。昔の人たちは稲の副産物である藁を使って蓑や雪靴、傘、しめ縄や神様まで、なんでも作っていました。秋田のいたるところにある人形道祖神もそうです。それが朽ちてまた再生していく。

小倉 すごくシンプルな、水田の特性を見極めて、そこで取れるものをありとあらゆる形にトランスミューテーションさせていく中で、発酵文化はできているので、まちづくりを考えていくときにもヒントがある。

石倉 朽ちていくものから、再生と循環というもう一つの価値を生み出していく。まちづくりに関しても、社会を腐敗ではなくて発酵に導いていくような道筋が見えてきたような気がします。発酵と創造がどうつながっているか、小倉さんの研究や生き方に、これから大事になっていくことへのヒントがいろいろあると思います。

小倉 外から何かを借りてくるのではなくて、自分のところにあるシンプルな資源を発掘して、それをいかにトランスミューテーションさせるかという状態に入ってきていると思います。結局日本って、どこにでも水田がある。ないところもあるけれど、田んぼを大事にしようとどこでも言える。水田の良さを伝えようと言ってもあまり意味がない。むしろさらに水田を細かく見ていって、それぞれの家の水田が微妙に違うみたいなところから、何か発酵させて全然違う発酵物を作り出していくことで、面白いものが作れるんじゃないかなと思います。

秋田はトランスミューテーションさせられる素材がたくさんある場所だと思いますし、実際にそれをやってきた歴史もあるので、面白い土地だと思います。僕も何度も訪れていますが、来るたびに気持ちがワクワクします。

Information

「未来の生活を考えるスクール」(全4回)

第3回「発酵と創造」

日時|2020年10月3日(土)14:00-16:30

ゲスト|小倉ヒラク(発酵デザイナー)

聞き手|石倉敏明(秋田公立美術大学・大学院准教授−芸術人類学)

会場|秋田市民俗芸能伝承館(ねぶり流し館)

主催|秋田市