プロジェクト「1/1000油谷コレクション」による分類整理活動と同じ会場で開催されたシンポジウム「モノを残すことの価値を問うアーカイブ研究会」。油谷さんが収集したモノを、ボランティアが磨き、カードに記録し、撮影を行うかたわらで、各地でアーカイブを実践する専門家が集い、事例の紹介を行い、今後の可能性について議論を深めました。

■プログラム

13:30-13:40 開会あいさつ

13:40-14:25 基調講演「民具を残すことについて」

・神野善治(武蔵野美術大学名誉教授、日本民具学会会長)

14:25-15:25 事例報告

・佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター 専任研究員/教授)

・寺田鮎美(東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄附研究部門 特任准教授)

・施井泰平(現代美術家、スタートバーン株式会社 代表取締役)

・西村環希(株式会社Planet Labs PlanetDAO Founder)

<休憩10分>

15:35-16:45 ディスカッション

・モデレーター 服部浩之(キュレーター、東京藝術大学大学院 准教授、国際芸術センター青森 館長)

16:45-17:00 閉会あいさつ

■登壇者プロフィール

神野 善治 Yoshiharu Kamino

『人形道祖神 境界神の原像』(白水社 1996)で「第37回柳田國男賞」受賞。主な著書に『くらしの造形 手のかたち・手のちから』武蔵野美術大学出版局 2019年、『木霊論 家・船・橋の民俗』白水社 2000年ほか多数。

佐藤 知久 Tomohisa Sato

1967年生まれ。京都大学文学部哲学科(哲学専攻)卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。京都文教大学人間学部文化人類学科専任講師、同総合社会学部総合社会学科准教授等を経て、2017年度より現職。日本文化人類学会会員。

寺田 鮎美 Ayumi Terada

専門は芸術学・博物館学。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了、政策研究大学大学院博士課程修了、博士(文化政策研究)。大学博物館のコレクション活用、空間・展示デザイン、用者コミュニケーション等に関する新たな博物館モデルを提案し、多くの人が文化や学術知を享受し、さらにそれを創造活動につなげていくことに貢献する研究を目指している。

施井 泰平 Taihei Shii

多摩美術大学卒業後「インターネットの時代のアート」をテーマに美術制作を開始。2014年、東京大学大学院在学中にスタートバーン株式会社を起業し、アート作品の信頼性担保と価値継承を支えるインフラを提供。

現在はTokyo Art Beatの代表、東京大学生産技術研究所リサーチフェローを兼任。主な著書に平凡社新書『新しいアートのかたち NFTアートは何を変えるか』がある。

西村 環希 Tamaki Nishimura

大学在学時より株式会社ガイアックスにて訪日旅行者向けツアーガイドのプラットフォームの運営やイベントショー事業の責任者を担う。2022年よりクリプトに将来性を感じ、web3特化シェアオフィス「CryptoBase」をオープン。2024年、日本初の株式会社型DAOによる歴史的建造物への小口投資プロジェクト「PlanetDAO」を創業。

https://planetdao.world/

服部 浩之 Hiroyuki Hattori

1978年愛知県生まれ。建築を学んだのちに、アートセンターなど様々な現場でアーティストの創作の場をつくり、ひらく活動に携わる。アジアの同時代の表現活動を研究し、多様な表現者との協働を軸にしたプロジェクトを展開。主な企画に、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」。「200年をたがやす」全体監修。

國政 サトシ Satoshi Kunimasa

1986年大阪生まれ。秋田市市在住。京都精華大学デザイン科テキスタイルデザイン卒業。2012年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻染織修了。2019年ポズナン芸術大学(ポーランド)短期留学。

現代の工業製品を素材に、染めや、編みといった工芸・手芸である既知の技術を使い、立体作品や建物全体の構造を利用したインスタレーションに展開。普段よく見る日用品が一変し、違う素材へと変化することに着目し、一貫して結束バンドを使った制作を続けてている。また、美術とその周辺を独自に編集・デザインし出版する「AT PAPER.」の代表としても活動している。https://satoshikunimasa.com/

藤 浩志 Hiroshi Fuji

鹿児島生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了、パプアニューギニア国立芸術学校講師、都市計画事務所勤務を経てジャンルにこだわらないプロジェクト型の美術表現を実践。2012年より東北に拠点を移し十和田市現代美術館館長を経て現職。主な作品:「ヤセ犬の散歩」「お米のカエル物語」「Vinyl Plastics Connection」「Kaekko」「藤島八十郎をつくる」「Jurassic Plastic」等 https://www.fujistudio.co

油谷 満夫 Michio Aburaya

昭和9年、秋田県横手市生まれ。県立大曲農学校卒。昭和25年から民具の収集を始める。昭和54年から13年間、角館町「青柳家」に「民具の館」を開き、「平鹿町農村文化伝承館」の主任に就く。その後、秋田県湯沢市秋の宮温泉郷に秋乃宮博物館を平成4年に開館。(平成22年閉館)。平成24年4月「特定非営利活動法人 油谷これくしょん」を設立。

モノを介して、名もなき民の声を聴く

冒頭で挨拶に立ったシンポジウム企画者の一人・國政サトシさん(秋田公立美術大学大学院助手)は、油谷さんが集めるモノに触れる中で、モノが実際につかわれていた当時の暮らしや使い手の記憶のようなものが想像できると話します。モノと触れ合うことで感じることや、モノそのものを後世にどう残していくことができるか。各地で残すこと(アーカイブ)を実践する専門家の事例紹介やディスカッションを通じて今後の展望を見据えたいと、本シンポジウムの狙いを説明しました。

つづいて、國政さんに促された油谷さんが、モノを集めることへの想いを話してくださいました。

「民」、「民衆」という言葉が大事で、どこにいても、民衆の意思が未来に通じることが大事なことだと思っています。「民」っていう言葉の成り立ちを辞書で引きましたら、「目を針で刺した状態」だという。そうすると、支配する人に盲従することしかできないわけですよ。言いなりになることしかできない。それが民衆です。

私はこれまではいずり回ってきました。人の心を、道具を、誰かが残さなければ駄目だって気がつきまして、それをがむしゃらにやってきて、馬鹿になるほど量が増えました。手に負えません。どうか、この周りにある物を少しでも理解していって、人伝い、心伝いしていただきたい。これを機会に、こういう貧しい暮らしの部分、我々のご先祖がどうだったかっていうのを、どうかご理解していただきたい。 そのために私がやってきたっていうことだけです。この物のことについて、どうぞ意識の中に入れてほしいと思います。よろしくお願いします。

民具を残すことについて

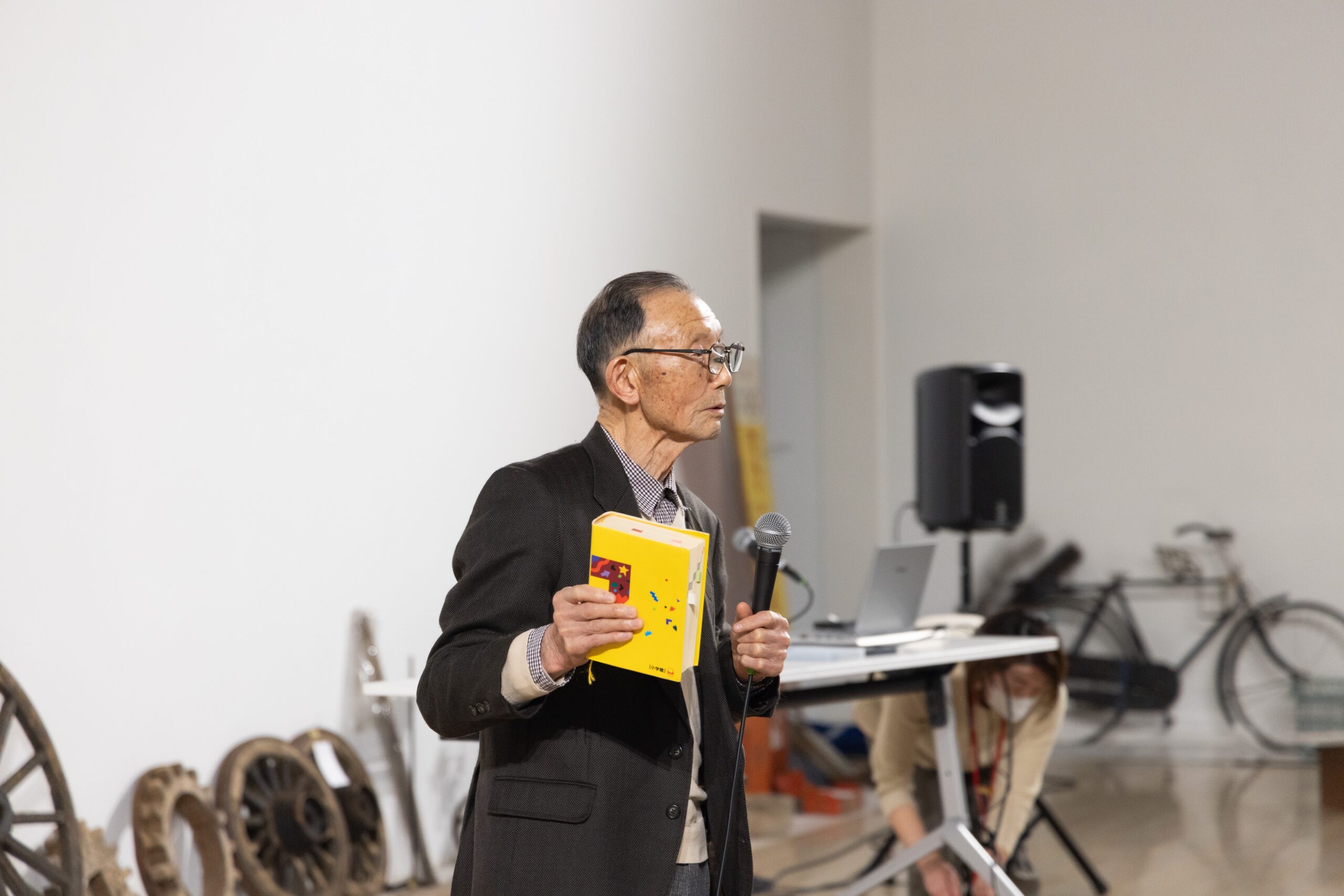

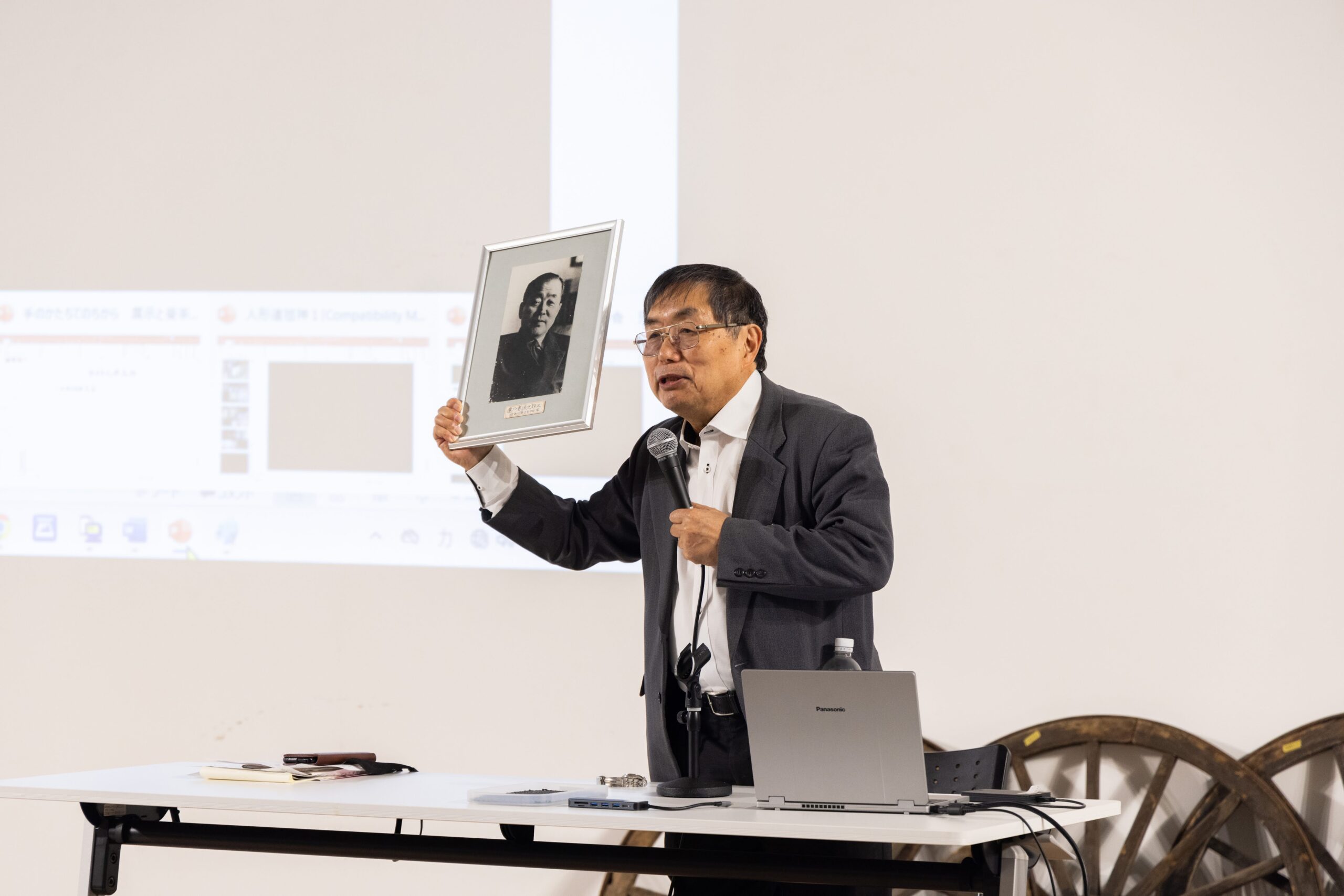

基調講演には神野善治先生(武蔵野美術大学名誉教授、日本民具学会会長)を迎え、「民具を残すことについて」をテーマに、民具の世界に足を踏み入れた青年時代から、数々の民具との出会いのエピソードを交えながらお話しいただきました。神野先生は、20代の頃に油谷さんとお会いになったことがあり、今回は実に50年ぶりの再会となったそう。

高校時代に陶芸を習い美大への進学を希望するも、家庭の事情で経済学部に進学をすることになった青年時代。偶然に旅先で出会った雑誌『あるくみるきく』に興味をもち、発行元の「日本観光文化研究所」(所長:宮本常一)に出入りをすることになって民俗学や民具の世界に足を踏み入れたという経緯を振り返ります。この観文研の活動に参加して東北をはじめ日本各地を巡る中で、田中忠三郎など、各地で膨大な民具の収集をする人たちに出会ってきたそう。話は、「民具」という言葉を定義した渋沢敬三による「アチックミューゼアム」の活動について及びます。ちなみに、民具とは、「我々の同胞が日常生活の必要から技術的に作り出した身邊卑近の道具」(アチックミューゼアム編『民具蒐集調査要目』1936)のこと。つまりは「身近で当たり前の道具」のことを指します。

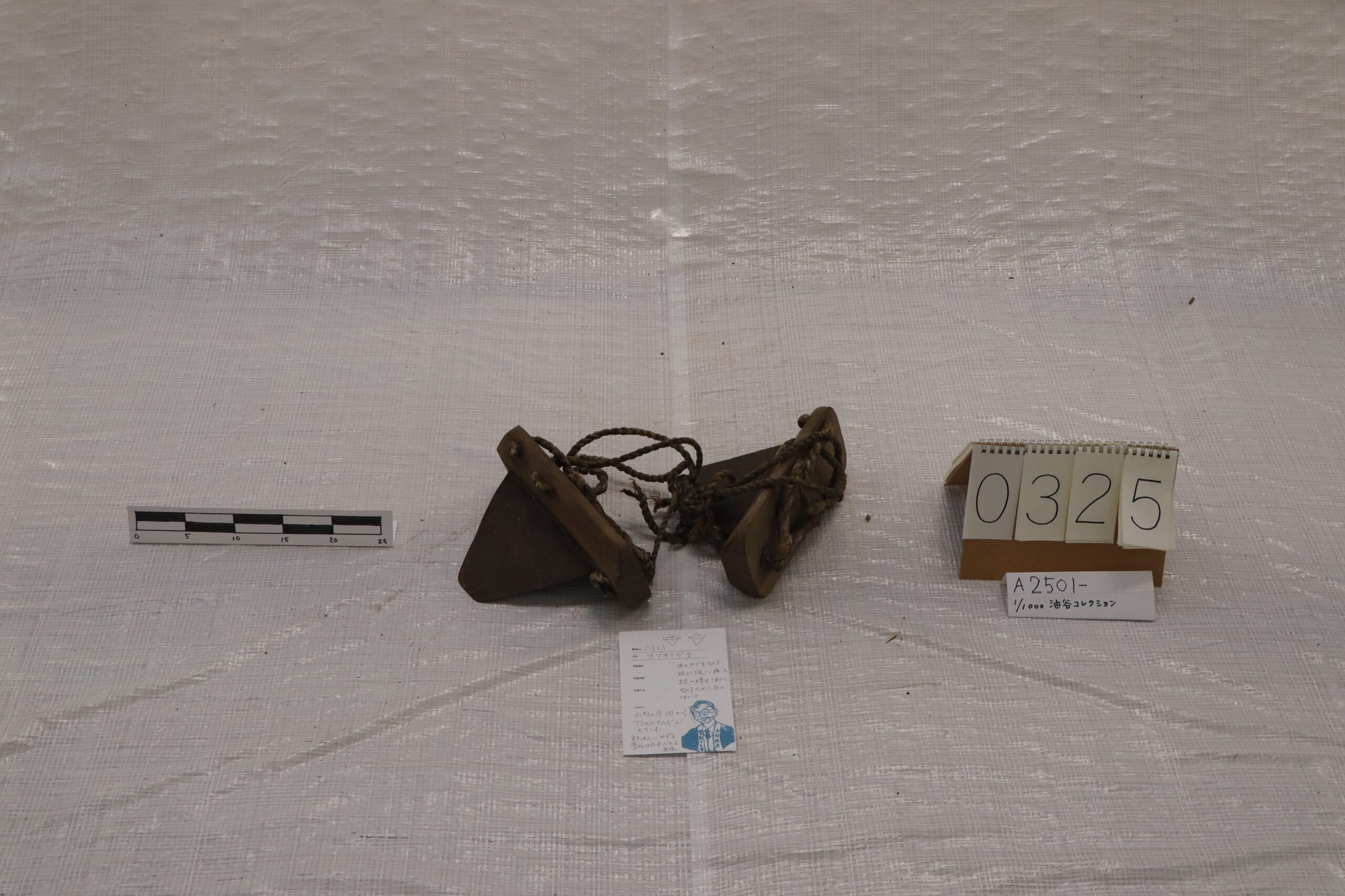

大学卒業後、沼津市歴史民俗資料館で学芸員として数々の展覧会を企画した経験、研究の過程で明らかになった民具の呼称の地域分布など、時に民具についてのクイズを交えながら講演は進行しました。例えば、展示されていた油谷さんの収集物の一つを手に、「これはなんでしょう」と会場に問いかけます。鼻緒があって、足に巻き付ける紐状のものがついたこの道具は、「株切り」という名称で、春先に田を耕す際に地中にはった稲の根をきるものとのこと。神野先生自身も、前日に会場内で油谷さんに教えてもらって知った、初めてみる民具だったそう。

丁寧に観察し、推測し、人に聞きながら、民具の機能や用途を見定めていくという研究の手法を紹介しつつ、民具に長く関わり、数多くの民具をみてきたからこそ「知らないものに出会うのが楽しみ」と話す神野先生。一方で断捨離をはじめ、捨てることを美徳とする現代社会の価値観への違和感を表明しつつ、昨今日本各地で問題となっている民具等の収集物の廃棄問題について「これだけ残せたものを、何とか後世に残す方法をみんなで考えたい」と語りかけます。そのために、何があるかを明らかにし、リスト化することの重要性を指摘して講演を締めくくりました。

芸大、博物館、ブロックチェーン、DAO。それぞれの残し方を知る

基調講演につづいて4名のゲストが登壇し、それぞれが各地で実践する「残すこと」について紹介をいただきました。

―京都市立芸術大学芸術資源研究センターの例

京都市立芸術大学芸術資源研究センター(芸資研)は、アーカイブを新たな芸術文化を生み出す土壌と捉え、その豊かな土壌をつくる要素が芸術資源であると定義します。優れた芸術作品そのものよりも、作品の制作過程で生み出されてきた試作や出来事などのこれまで捨てられてきたものこそが芸術資源であるとし、それらを残し活用するためにさまざまな取組みを行っています。専任研究員の佐藤知久さんは、これまであまり省みられてこなかった芸術資源に着目する理由として、「美術や芸術の歴史に残るのは極一部。実際の歴史は、膨大な、見えなくなってしまったものに満ちていて、そのことを知らずに傑作だけを美術史だと考え、傑作だけをつくろうとすることに危うさがある」と指摘。そして、「歴史に残すものを選択することを専門家に委ねるだけではなく、つくり手の視点を取り入れたい」と話します。また、これまでの実践の結果として、残すものと残さないものをできるだけ選別しないこと、その実現のために、より多くの人が関わるコミュニティ・アーカイブ的な実践の必要があること。さらには、芸術資源の面白さや価値を他者と共有し、共感を生むコモンズ的仕組みの構築についての課題を指摘しました。

―東京大学総合博物館インターメディアテクの例

東京大学総合博物館が学芸活動を担う「インターメディアテク」は、東京大学の研究・教育に関する歴史的遺産を用いて博物館デザインの実践として展示活動に取組む研究施設。歴史的遺産といっても、学内で廃棄されそうになっていた資料や什器などを今日的な視点で新たな価値を見出し、展示活動につなげるといったユニークな取組みを行っています。例えば、かつて医学部で所有していた教授陣の肖像画は、黒田清輝などの著名な洋画家による作品であったことなど、博物館的視点やアプローチが入ることで、明らかになった価値があったそう。また、国内外で実践するモバイルミュージアムの取組みを例に、博物館に集めたものを見に来てもらうのではなく、観客の元に届ける分散型のアプローチが紹介されました。登壇した寺田鮎美さんは、モバイルミュージアムの制作・運営に大学生が参加する様子を示しながら、「モノをなぜ残すのかを考える上で、未来に向けてその意味を理解し、価値を伝達する次世代の育成が重要。そして、残したモノの活用についても継続的に考えて取組むことが大切」と話しました。

―スタートバーン株式会社の例

アーティストとしても活動するスタートバーン株式会社の施井泰平さんは、ブロックチェーンを用いたアート作品の認証や記録の仕組みを紹介。これは、作品の来歴管理や権利保護、二次流通による作家への還元の仕組みとして運用されているものです。そもそも、キャリアをスタートさせたばかりの作家のキャリアサポートの一環として、作品の来歴をトレースできるようにし、その後作品が流通する中で価格が変動した場合にも、作家にきちんと還元する形をつくろうと考え出されたこの仕組み。日米で特許も取得されています。

施井さんは、世の中には、同時代に評価されて流通する「共時的コンテンツ」と、時間の経過とともに評価が定まる「通時的コンテンツ」があると指摘し、未来に価値が定義される可能性をもった「通時的コンテンツ」を、技術をつかって保存や活用という仕組みを上手く設定することができるのではないかと提起しました。自身が特許を取得した構想が、後のブロックチェーンの開発で社会実装につながったことを例に、「世界中がアーカイブ問題に対して価値や課題を感じたらば、必ず技術や仕組みが生成されてくる」と語りました。

―株式会社Planet Labsの例

最後に登壇したのは、株式会社Planet Labsの西村環希さん。DAO(分散型自立組織、Discentralized Autonomous Organization)の仕組みを用いて、和歌山県那智勝浦町で取組む寺院の保存に関わる事業を紹介。国内外から集まった投資家と地域住民が協働する新たな文化財保存のビジネスモデルについて説明をいただきました。

特徴的なのは、株式を地域住民にも譲渡し、住民が寺院を保存・継承する上で大切にすることは決して侵害できないような運営のルールと体制を整備すること。そういった仕組みに共感し、集まった投資家は130名ほど。彼らは金銭的なリターンを期待するよりも、日本の原風景や文化を残すことに貢献したいという意欲が高いことが投資の動機付けになってなっているそう。例えば、アメリカ在住のパレスチナ出身の投資家は、自国は戦争の影響で建築物や文化財の継承は難しいが、この仕組みによって尊敬する日本の文化の保全に協力できることに魅力を感じたと紹介しました。

芸術大学や、大学博物館、ブロックチェーンやDAOと、運営主体や対象物、アプローチ等、それぞれ異なる実践の様子から、沢山のインプットを得たシンポジウムの前半。後編では、プロジェクト「1/1000油谷コレクション」に関わる作家が加わり、「モノを残すことの価値」についてディスカッションを深めます。

(後編につづく)

Information

シンポジウム「モノを残すことの価値を問うアーカイブ研究会」

さまざまな境界や領域を横断してアーカイブにかかわる取組みを実践する専門家とともに、これからのアーカイブの可能性について議論する研究会。プロジェクト「1/1000油谷コレクション」関連の特別シンポジウムとして開催。

●日時:2025年1月25日(土)13:30~17:00(受付開始13:00)

●会場:秋田市文化創造館2FスタジオA1(秋田市千秋明徳町3-16)

●主催:秋田公立美術大学有志(國政サトシ、藤浩志、高橋卓久真)、NPO法人アーツセンターあきた

●助成:公益財団法人小笠原敏晶記念財団 交流助成