Index

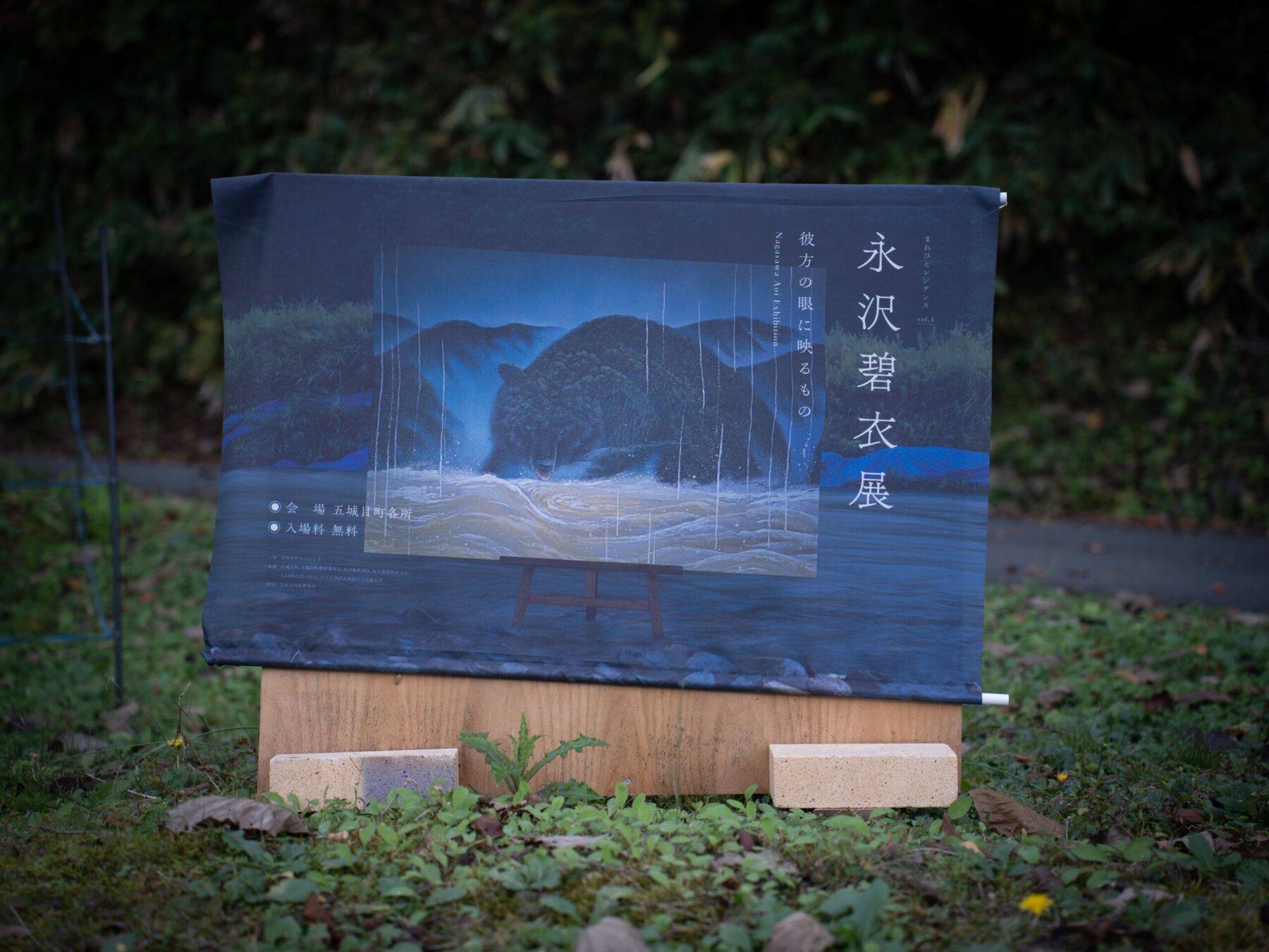

2024年9月20日から11月4日まで秋田県五城目町で開催された「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」は、永沢の初個展「Sky, blue」からの10年間を振り返る展覧会でした。アートギャラリーものかたりをはじめ、五城目町の各所で作品が展示されました。

会期終了後には永沢と親交のあるゲストを招いて二度のアフタートークが行われました。第二弾は人類学者の石倉敏明氏、岩手県遠野市在住のシシ踊り舞手・プロデューサーの富川岳氏をゲストに迎えた鼎談です。

▼永沢碧衣×山本太郎「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」アフタートークvol.1

▼永沢碧衣×石倉敏明×富川岳「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」アフタートークvol.2

町全体をめぐる大規模個展

小熊:永沢碧衣展のアフタートークvol.2ということで、本日は石倉敏明さんと富川岳さんにお越しいただいております。司会を務めます、小熊と申します。よろしくお願いします。本展覧会の主会場である「ものかたり」の主催をしております。

まずは僕から展示の概要をご紹介させていただきます。

会場は秋田県五城目町という、秋田市中心部から車で40分くらいの距離のところにある、人口は八千人ぐらいの小さい町です。町の中にあるお店や旧小学校、お寺、ギャラリーなど全12会場に、永沢碧衣さんが初個展から10年かけて作り上げて来た作品のうち、約27点を展示していただきました。個展としてはかなり大規模な展示で、会場ごとに営業日時が違うこともあり一日で全部見て回るのは難しいというお声もありましたが、何度も会場に足を運んでくださる方もいました。

来場者の中には永沢さんと面識がないけれど、青森や新潟での永沢さんの展示を見て衝撃を受け、初めてこの五城目町にきましたという方も。とても広くて歩いては回れないような会場なんですが、千葉から来たお客さんで徒歩で巡っている方もいらっしゃいました。普段の五城目ではなかなか目にしないような光景が、この会期中に展開できたなと思っています。

永沢:五城目町は学生時代から縁深いところで、仕事だったりプライベートだったり、何かと関わりが多い人たちが集まっている町でした。ものかたりがある町の中心地だけでなく、BABAME BASE、佐藤木材容器、自然ふれあいセンターといった中心地から離れたところでも面白い活動をしている方々とも繋がりがありました。そういったところに自分が足を運び始めて、だんだん人や場所、町の文化、歴史などを知り、中心地外に触れていった過去の自分自身の導線をなぞるように作品も点在させたかった。作品をただ置くのではなくて、できればその中に描いたテーマ、きっかけを、場所と人に重ねたいと考え、作品と場を選定していったら、こんな規模の展覧会になってしまいました。

たまたまその施設を訪れた方が目にしても大丈夫なように、というのも念頭に置きつつ、巡っていただいても楽しめるように設計したつもりです。本当は在廊して、ご来場いただいた方とWSしたり、お話ししたりできたらよかったんですけど。今回それは叶わなかったのですが、地元の方が作品と人を繋いでくださったのは大きかったなと思っています。

小熊:当初、我々は歩いて回れる中心市街地でのみ展示を行うことを提案をしました。ですが永沢さんは個別の皆さんとの繋がりや場所性も重視した展示がしたいとのことだったので、どの会場で、どのように、何を展示するのかについて、永沢さん自身で方向性を決めていただきました。

呼び捨てにされる距離感

富川:僕にとって一番印象的だったのは、それぞれの会場を回った時に、みんな永沢って呼び捨てにしてたことでした。僕は碧衣さんの活動を最近知った身なんですが、そんな僕からすると「永沢が〜」みたいなことをみんなそれぞれ自由気ままに話していて、碧衣さんがただの若者枠になってるのがすごく面白かった。

小熊:「うちの永沢が〜」ぐらいの距離感。

富川:そうですね。たぶん碧衣さんが会場にいてくださったら、自分自身で作品の説明をしたと思うんですが、永沢碧衣がいないことによって周辺の人たちの語りが永沢碧衣像を作っていき、鑑賞者はそれを体験していく。現場の方としゃべれてよかったなと思いました。

永沢:本当に気軽に永沢って呼び捨てにされること多いんですよね。

富川:なかなかないですよね、この距離感。すごくいい感じの関係なんだと思いました。

石倉:僕も「永沢は〜」って言っちゃう立場の一人でして。親族というか身内というか、どうもみんな、永沢さんはよその誰かじゃなくて、自分たちのコミュニティーの一員だと思ってるらしい。それが永沢さんの力でもあると思うんですよね。単に秋田出身だからということじゃなくて、そこまで深く入っているんだと思う。非常に近しい関係性をもとに展覧会がつくられてたんだな、と僕も強く感じました。

小熊:永沢さんのことを知らずに一通り展示をご覧になった方が、行く先々でそういった距離感で永沢を語る声を聞いて「永沢さんって五城目の出身じゃないんですね」と驚く声がよく聞こえてました。

石倉:永沢さんは横手の山内という秋田でも割と歴史の深い場所の出身ですが、大学時代から上小阿仁村に行ったり、五城目に入っていったりという、独自のフィールドワークの作法を身につけていきました。それは僕たちが教えたものではなくて、彼女自身でマニュアル化されていないやり方を獲得していったんだと思うんですよね。それがやっぱり他の人にはなかなか真似のできないことだなと。

永沢:ありがとうございます。

小熊:石倉さんは大学で永沢さんを教えておられて、卒業後は節目節目で接点があったと思います。具体的にはどういったタイミングで永沢さんとご一緒する機会がありましたか。

また、今回の展示で初めてご覧になった作品もあったのでしょうか。

石倉:ほぼ見ていましたが、初めて見る作品もありました。実は少しずつスタイルが変わっていて、熊を描くようになったのは卒業後ですよね。10年前の最初の個展というのは、やはり印象に残っています。秋田市内にあるアトリオンという市の施設のオープンスペースで展示をしてましたよね。

永沢:地下の広場でしたね。

石倉:イベントスペースといった感じで、美術を展示するのに理想的な会場かというと、そうではなかったんですけれど、高校生からずっとトライしていた独自の世界観を表現していたので、そこで引き込まれた人は多かったと思います。

石倉:同じ頃、大学2年生のときにアーツ&ルーツ演習という授業で、おばあちゃんとか猫がモチーフの小さな絵を何枚か描いていた。自分に近しいものたちを小さなタブローで描いて、そのときに初めて僕は永沢さんの作品に実際に触れ、何か他の人にない感性を持ってるんだな、どういうふうになるのかな、と気になってたんですよね。

卒業制作で《淵源回帰》(2017)という大きな魚の作品を描いて、何か大きなものをつかんだのだろうというのは、誰もが感じたと思います。

卒業後は自由な野生の魚とか生き物のように野山を駆け回ってるイメージ。僕は野生の動物と出会うように、たまに永沢さんと一緒にまたぎの取材に同行させてもらったり、展示で会ったりしています。

もともとは教員だったんですが、今は人類学者として秋田で活躍する永沢さんというアーティストと、その活動のフォロワー。対話する相手として節々に会っていたということだと思います。

飛び込む、沈む、浮上する

富川:野生という話で言うと、碧衣さんって動物感のある目をしてると思います。

永沢:目? そうなんですか。

富川:山内というエリアで育ったことが関係しているのかもしれないですね。人なんだけれども、獣という感じ。僕が岩手に移住した後に、そういう人にたまに出会うんですが、その中の一人が碧衣さんだなと思っています。野山に入っていくとか、熊の膠を取るとか、狩猟するといった行為を見ていると、碧衣さんは入り込む深さがすごい人だなというふうに思います。外部で客観的に対象物を見て描くというよりかは、その中に入り込んじゃっていく。壁とか境界というものさえも感じずに、するするっと奥に入っていってしまうイメージがあります。それが人というよりかは動物的だなと思いました。

永沢:昔から魚が好きで、水の中が好きで、絵を描くこともそうで、好きなもの、感覚的にびびっと来たものに対しては待てが効かないで飛び付いてしまうところはありました。

ただし最近は、がむしゃらに進むんじゃなくて、どういうルートでたどり着いたら美味しくいただけるんだろうかというところも考えています。たぶんそう考えるようになったのは狩猟を始めたのもきっかけにはなっています。人付き合いやリサーチも含めて、何かコミュニケーションを図る中で、一つでも足を踏み外してしまったら、いろいろ関係性が崩れてしまうんじゃないかとか、取りこぼしてしまうものもあるんじゃないかっていう不安のほうが普段から多い。だから、どう石橋を叩いて、足場を崩さずに行こうかと考えてるんです。

私を永沢って呼ぶ距離感の人たちは、私が全部感覚でやってる人だと思ってるかもしれないけど。

富川:たしかに碧衣さんって、めちゃくちゃ言語化する人だなっていう印象があります。作品の解説を自分自身でロジカルに行うイメージ。碧衣さんのガツンと奥に入り込む感じと、客観性の関係について、ご自身ではどう捉えているのか興味があります。

永沢:客観性が生まれるのは、絵を描いてるときかもしれないです。一般的には作品を作るのはゾーンに入って没入するような行為だと思うんですが、私にとっては絵を描く工程は、今まで没入したところから一回浮上して、記録のように書き出して、それを眺めてるような時間に近いんですよね。自分がどういうことをその地域から拾ってきたんだろうとか、そのときに何を思ってたっけっていう振り返り、感覚の照らし合わせとか。ずっと暮らしてるだけでもインプット続きの日々だと思うんですけど、それを一度区切るような感じ。そこまでの自分を固めるようなイメージで絵ができあがっている。画面には見えないんですが、作業時間としてはそういう精神の整え方をしてるような。

富川:そういうことだったんですね。描いてるときでも没入してるのかと思いきや、わりと俯瞰で考えながら描いてる。

永沢:そうですね。年々、自分の経験したものと見ていないものを組み合わせた絵作りができるようになってきました。昔は想像したものしか描けなかった時期っていうのもあったんですが、自分で触ったものの強さだったりとか、感動だったりっていうのを知ってしまった。サケのことを調べていたら、いつの間にかマタギの里に導かれて、マタギの里に行ったら、一緒に山に入ってしまい……。自分の経験として、いろいろなことが重なっていった。

ただ、それまでの自分というのも絵として残しておかなければっていう思いも年々強くなっています。知らなかった自分と、知ってしまった自分の間にある、何かが生まれ直したようなきっかけの時間も、できれば正確に観測したい。自分自身の身体と精神の観測みたいなことをしたいですね。

モチーフの熊や鹿が生まれ育った背景が、どんなつくりになっているのかっていうのを頭で考え、土地を訪ねて感じたことや、見えない物語の存在とかを考えていくと、絵にできるようになっていきます。絵にしているうちは、わりと言語化もしやすくなっていってる。それまではすごくこんがらがってる感じ。

富川:なるほど。

石倉:作家さんにはよっては作品の単なる解説になっていたり、分析したり、イマジネーションを殺してしまうような解説をする人もいるんだけれど、永沢さんの絵画と言葉というのは、両方とも物語なのかなと思うんですよね。つまり想像力を形にする二つの言語がある。永沢さんの語りの言葉と、形とか色彩の言葉は深いところでつながっていて、同じことを翻訳し合ってるのかなというふうに思えるんですよ。

だから、あまり解説的ではない。説明はするんだけど、それは昔の絵巻物をひもとくような、そういう読み解きに近い。これはどういうシチュエーションであったとか、どういう動物であったとかっていう語りはするけれども、自分の絵画史的に、これがどういう位置付けにあって、どんな文脈にあってみたいな、いわゆる美術制度の中の話ってあんまりしないじゃないですか。

むしろ、それを突破している。熊の膠を使って描いてますと言うと、みんな驚くわけですが、それは永沢さんが経験的に引き出してきた必然性で、自分がぶち当たったリアリティを形にしていくためには、それが一番真摯で素直なやり方だったということを説明してくれているだけだと思うんです。けれど、それが今、いろんな人たちに響いている。今までの既存の美術の制度の枠組みを超えて新しい、完全に新しいユニークなことやってると思われている一方で、とても古い、あるいは時代を超えたリアリティにつながっているように私には見えるんですよね。

感性と素材を突き詰めた先で人に出会う

石倉:僕たちのアーツ&ルーツ専攻は他の美大と違って課題がないんですよね。自分で課題を見つけてきてね、という乱暴な感じ。そこで永沢さんは魚と出会ったり、卒業後に熊と出会ったりした。教員が知識として何かを授けるというよりは、鮭が連れていってくれた場所で熊と出会ったりとか、土地に導かれていくというスタイル。

それがやはりおもしろいなと思うんだけども、振り返ってみると、当時の教員から全員から学んでるなって気もしないでもないんですよ。例えば、山本太郎さんからは日本画の技法というものをしっかり学んでいたし、僕の人類学とか民俗学の授業もちゃんと理解してくれていた。やっぱりフィールドワークという面でも、ここまで深く入れる人って、なかなかいないと思うんですね。

あとは皆川嘉博さんという彫刻家からは秋田の地域の深いリアリティを汲みながらつくっていく姿勢だとか。あと芝山先生という以前秋田で教えていた彫刻の先生からは、KAMIKOANIプロジェクトという形で地域プロジェクトに関わる姿勢を学んだと思う。その後に秋田に来た藤浩志先生も多様なメディウムを使いながら地域の中で関係性を紡いでいくような知恵を与えてくれたと思う。たぶん永沢さんは課題がなくてもちゃんと全員から学んでたと思うんです。

永沢:美術大学に入学するときには、洋画とか日本画とか技術的なことを学ぶのかな、というイメージを持っていたんです。実は最初はアーツ&ルーツ専攻を志望していなかった。2年生のときに5専攻のうち、2専攻を選ぶ機会があったんですけど、アーツ&ルーツ専攻は最初は候補に入ってなかったんです。アート的な活動というのは自分と縁遠くて、どちらかというとデザインだったり建築だったり、暮らしに直接結びつくようなことを学んだほうが、堅実な生き方につながるんじゃないかと思っていたときもありました。

ただ、アーツ&ルーツに集まった先生たちは、ずっと美術だけやってきたわけではなかったんですよね。距離が近かったので相談しやすかったし、先生たちと同じ時間を過ごしながら、どういったものづくりや活動をしてるのかっていうのを追い掛けることができた。同じ時間でこんなダイナミックな事業に関わっていたのか、と驚いたりするんですよね。自分も負けん気が強いので、やる気を出す原動力になりました。アーツ&ルーツ専攻という、課題がなく、何もしなければそのまま卒業してしまう環境の中で、自分自身を見直すきっかけが自然と生まれてきた。気になったものに、今この時間を使ってアクセスしてみようという気持ちになったんですね。

社会人になってからも、必要に迫られて膠の作り方とか、技法や素材に能動的にアクセスしてつくるようになっている。学校で教わるわけではなく、自分から情報を獲得しようとすると、自然とこれまで出会うことのなかったアーティストと繋がっていける。それは嬉しいことですね。

感性と素材という、自分の中で必要なものを突き詰めていくと、その先でいろんな人とつながるんだなっていうのは、学生時代の先生たちとの関係性のつながり方を、そのまま継承しているかもしれないです。

石倉:その通りだと思います。それから、永沢さんのいいなと思うところは、アーティストに対する関係と、マタギとか他の生活技術を持ってる人に対する関係が同じであるところ。アーティストだからリスペクトするんじゃなくて、マタギもアーティストとして扱う、みたいな。先輩アーティストを見るような目線でマタギから何かを学んだりするのは、僕としては清々しい、そうあるべきだと思うところです。アートというものはそれくらい広いものだし、生活にこれだけ近いというんだと教えてくれる。

そういう意味では秋田という場所でも、あるいは岩手や青森、新潟も含めて、日本列島にこれだけ実は身近なところに生活技術が潜んでるんだぞっていうことですよね。眠ってるんだよ、と。そこにアクセスする方法さえ発見できたら、だいぶいろんなものが見えてくる。

私の中での現実の絵

永沢:富川さんとは去年の8月に『遠野巡灯篭木』で初めてお会いしました。シシになっていく踊り手だったり、人間とそれ以外のもの、見えない世界の使者や精霊、山の神など、そういったものにダイレクトに飛び込んでいくような、舞手になっていくという人たちの姿を、私はそのときに生で見ることができた。

マタギの世界だと日々の蓄積していくような行為で伝えていくので、ああいうふうに儀礼としてドカンとやるものって意外と見えてこないんです。ただ、同じエネルギーをすごく感じていて、遠野の地にそれまで関わりがなかった自分たちが見ても感動した。そこから遠野にもちょこちょこ通わせてもらうようになりました。

《山衣をほどく》という作品は自分の中での現実を描いてるものに近いんです。自分だけでこうなんじゃないかと感じた世界。1匹の熊と出会って、それをみんなで解体して、食べて、消化して……という流れで、実際にある土地だったりとか、そういうのを描き出している。これもいろいろきっかけがあって生まれた大作の一つで、石倉先生にも関わっていただきました。

『遠野巡灯篭木』の絵は、逆に遠野の地で編み出されている物理的には見えない世界の時間軸だったり、土地の話だったりとか、そういったものを描いています。実際に遠野に行くと、実際の景色以上のことを、その土地の人たちが現実として語ってくださるんですね。そういった話とかを盛り込んでいくと、こういう景色の絵になっていく。

同じ東北ではあるんですけど、その土地に住む人に話していくと、語りから出て来る、その人たちならではの現実が見えてくる。私の中での現実の絵と同じように、それぞれの風土の感じ方というのは本当に特別なもので、そういったのを語り合える関係性というのはすごくいいなと思っています。今は横手市在住ですが、いろんな土地にアクセスしつつ、一過性ではなくて、いろんな話をお互いに引き出し合っていきたい。私の場合は絵という形で、そのときの触れ合いの中で感じた土地の声をそこに、それもある種の現実の話で紡げないかなと思って描いています。

石倉:今の話聞いてても、現実って話が出たけど、これは永沢さんにとってみたら、本当に遠野だと思うんですよ。現実だと思うんですよ。僕はこの絵が大好きです。『遠野物語』だから河童を描こうとか、ザシキワラシを描こうとかっていうのとは全然違うわけですよね。きっと永沢さん自身が聞いて歩いて、食べて匂いを嗅いだという全身を持って体験した遠野のリアリティーがこれなんでしょう。

『遠野物語』を読んで、あれを遠野というコミュニティの幻想だというふうに考える知識人は多かったわけだけれども、『遠野巡灯篭木』というのは一歩進んで、今の現実として遠野を見ていこう、『遠野物語』の新しいバージョンを自分たちで体験しようとしている。その関心というものを、永沢さんはすっと理解して、こういう絵を描いてくれた。

今の現実として遠野を見ていく姿勢というのは『巡灯篭木』のチームを支えている共通の認識だと思うんですよね。もはや誰かの幻想というふうにとどめておくのではなくて、今、僕たちが大事にしてる現実って何なんだろうっていうところから遠野を見直してみようという。そこは富川さんとか僕たちがずっと話し合ってきたところでもあり、それを永沢さんがこうやって絵画にしてくれたのかなと思う。だから、すごくうれしかったですね、この絵が出てきたときは。

富川:いいですよね。僕も本当にこの絵が好きです。今、地元の踊鹿温泉という温泉の壁にドンと貼ってあるんですよ。

『巡灯篭木』って、シシ踊りを中心としてクラブカルチャーとかダンスミュージックとつなげながら、石倉先生がいつもお話しされてるような、目に見える人間だけじゃなくて、獣や死者などと接続し直していくような踊りを、どのように現代に生きる人たちに体感してもらうかってことだと思うんです。

河童とかザシキワラシとか天狗とかが遠野物語のサビとすると、シシ踊りは遠野物語においてはスポットライトが当たってない存在なんですが、119話目と最終話にはシシ踊りのことが書かれている。遠野を巡る方をガイドをしながら、例えばここで河童が出ました、ここでザシキワラシが出ましたという話をすると、面白がってはくれるものの、実際に目にできるわけではない。でも、シシ踊りって今でも体感できるものなんですよね。なので、柳田國男が『遠野物語』を書いて、戦慄せしめよというふうに言い放った、その戦慄という感覚を、今の今でも120パーセントの純度で体感できる点においては、郷土芸能にフォーカスするとか、シシ踊りというものを通して何かを伝えていくということは価値がある。柳田國男が書いてた時代、もしくはもっとさらに昔の、そういった体験をもう一回捉え直せるというか、いつまでも郷土芸能が続く限り伝えられるんじゃないかと思っています。

僕の場合、どうしても遠野の話になってしまうんですが、シシ踊りを通して遠野を見るとか、碧衣さんのような視点で見るとか、もしくは石倉先生のように人類学の視点で見るなど、遠野を捉え直す時期にあるんじゃないかと。そういう意味で碧衣さんと今こうして出会えたり、石倉先生と今この時代で出会えたのは、ものすごくエキサイティングだなと思っております。

石倉:うれしいことに、僕は永沢さんと遠野で会えるとは思ってなかったんですけど、もはや、つながってるんですよね。僕は僕で遠野につながり、永沢さんは永沢さんでつながり、僕が紹介しなくてもつながっているというのは元教師としてはうれしいところですね。同時代の目の前にあるリアリティーに、同じ目線で卒業生の永沢さんがアーティストとして、人類学者の僕たちと同じようにつながってもらえてるという。つなぐ場として、富川さんみたいな人が遠野で面白いことを始めている。秋田と岩手のように、奥羽山脈を超えた地域同士の関係もあるし、人と人との関係もあるし、いろんなものが錯綜してるんですよね。そして土地というもの、場所というもの、記憶というものを耕していって、何かつくろうとしている。これから面白いこと、新しいことをつくろうぜっていう、何かがふつふつと沸き立ってる感覚。そのわくわく感というものは多分、僕のモチベーションを支えてるだけじゃなくて、きっと皆さんも共有できてるのかなっていう気がしています。

人と場所が重なるところ

石倉:富川さんは最近、秋田にもよく来てくださいますね。インターローカルというか、トランスローカルというか、単なる地域おこしじゃないモードというのが確実に始まってますよね。ある地域が他の地域よりもインバウンドとか、観光客をいっぱい集めるっていう競争ではなくて、ここでしかできない新しい世界の像というものを立ち上げるということを遠野でもやってるし、秋田でもやってる。そこにアーティスト、プロデューサー、研究者などが関わっていく時代だと思うんですね。

ですから、より若い世代の人たちに何を体験してほしいかというと、フォーマットがあるからその土地に行くのではなくて、どうすれば自分たちで新しいことを始められるのかということです。今、遠野が面白いのは、『遠野物語』が素晴らしくてそれを学びに行こうというのではなく、柳田國男が『遠野物語』を書く前に、佐々木喜善から聞いた物語の驚きだったり、彼が始めてシシ踊りを見たときの驚きというものを、僕たちも今また同じように体験できるじゃんというところから始まってる。その新鮮さというものは、ぜひ若い世代につなげていきたいなと、遠野に行くたびに思いますね。

富川:僕もそうで、地域おこしとかインバウンドみたいな話って、ベクトルを上に合わせて流行にどう乗っかっていくかっていうイメージがあるんですよね。僕とか碧衣さんがやってることって、逆に思いっきり下に、山の奥へ奥へ、思いっきり下にがつがつ掘り進んでいく。すると、その下に広大な地下水脈があって、いろんな人と一気につながっていく感覚。僕も遠野で、例えば地域活性化とか地方創生をやってる人という見られ方もするけれど、全くそうは考えてない。

思いっきり下に下にっていうことをやっていくと、やっぱり強度が出て来ると思うんですよね。その強度に行き着いてから、クリエーションをして生み出されるものは、そんじょそこらで真似できないような強いものになっていく。そういったものをつくっていきたいなと思います。碧衣さんの作品を見ても、土地と接続されながら強いものをつくっていくということのおもしろさみたいなものが、今あるような気がしますよね。

永沢:五城目の話になりますが、今、面白い活動をしてる五城目町の人たち自身が、それぞれの技能だったりとか目線、視点とか、展望というのを掲げていて、同じ町なのにそれがすごく特殊に集まってるんですよね。みんな仲良くし過ぎてるというわけでもなく、個々で活動しつつ、ここぞっていうときに一気に団結する力強さがある。それが日常としてあって、自分はそうした「人としての生き方」みたいなものを学びに行ってたような気がしています。秋田県内でも移住者が多く、地域おこし協力隊で来た方もいれば、人の活動を見ておもしろいと感じて移住された方も活動している。

媒体は絵や物語じゃないかもしれないですが、人が活動している姿や、ひたすら向き合ってる姿勢というものに、いろんな人というのはひも付いて集まるようにできている。五城目や遠野にどうして今、人が集まるんだろう、どうおもしろくなってきているんだろうと考えてみても、人それぞれにそれぞれの魅力の見いだし方がある。

今回の個展をきっかけに来てくださった海外の方や県外の方がいらっしゃって、東北や秋田に来るのは初めてという人もいました。変な話、今回展示した作品には五城目町に関わる絵、関わり過ぎてる絵って意外とないんです。人と関わっていたけれど、人と場所とが重なる、思いが重なるところにフォーカスしていたので、分かりやすく五城目町を盛り上げるような絵の展示はなかった。

それでも、見に来た方が展覧会の仕組みを利用してコミュニケーションを取れることで町を知り、それが発展して、またぎの里を訪ねてみたりとか。そういうふうにいろんな物語が鑑賞者の中でもつながっていって、おもしろいなって思ってくれた方がまた人を連れて戻ってくるとか、自分のベースに持って帰ってくれるというような仕組みの一つとして働けたのはよかったかなと思います。

人だったり土地だったりを掘り下げていく姿勢というのは、五城目町の人からも学びましたし、アーツ&ルーツ専攻でも学びました。富川さんのように、いろんな活動してる人たちにどんどんつながっていって、その人たちが個々にいろんなやり方を模索されていることを知った。自分は絵描きとして、淡々とできることを始めているにすぎないのですが、最近だと、この展覧会や、コラボで描いたアートワークのように自分一人ではできない活動もあります。誰かと何かをつくる余裕も、ようやっと生まれてきた感じがあります。10周年振り返りの展示であり、30歳になる節目の年でもあったので、ものづくりの視点というのも徐々に次のフェーズに移していく時期なのかもと思いながら実施した展覧会にもなりました。

いよいよオーケストラ

富川:展覧会全体の感想を言ってもいいですか。

永沢:お願いします。

富川:全体を通して思ったのは、まずビジュアルがとても強いということ。個展って、これまでリリースした作品の全体を入れたベストアルバムみたいなことだと思うんですが、シングルカットできる曲がめちゃ多いっていうイメージ。

永沢:うまい例えですね。

富川:一個一個が強くて、シングルカットしてリリースしてもめちゃ売れるだろうなっていう強さがあるなと思いました。狩猟してるとか熊の膠を使っているっていうのも、もちろん魅力の一つであるとは思うんですが、それを知らずとも曲を一発聴けば虜になるっていうぐらいの、すごいビジュアルとしての強さが碧衣さんの絵にはあると思ったんですね。

富川:ただ他の作品も見ていくと、《宿る者》とか《解ける者》などからは強さだけじゃない、儚さのようなものも感じる。アルバムの中でシングルカット曲と曲の間に、強さじゃない曲があるみたいに。

命を授かるという言葉がキャプションに書いてありましたが、そういったところからくる儚さなのかな、とも。碧衣さんの中で獣に対しての見方が変わってきてる部分もあったのかなっていうふうに思って見ていました

富川:《全てを生み出す穴》は、めっちゃダークでコアなヒップホップみたいな感じがすごいした。

そして《山懐を満たす》を見たときには、いよいよオーケストラがバックにいて、めちゃ壮大なアリーナで歌い上げてる感じがしたんですよ。

永沢:すごく面白い例え。自分は絵を描くときに音楽を聴くんです。絵によってもかける音楽って変わるんですよ。音楽から得られる色、見せ方、ダイナミックさ、静けさというのは、絵を描くときの指針になることが多いです。

実際に聴いてる音と、山の音は違うんですが、これに近いかなっていう音楽を拾ってきたりすると、そこからもらったエネルギーで描ける。それこそオーケストラってすごく合っているので、そういう影響を受けながら描いてたりします。

《山懐を満たす》は青森県側の白神山地にある津軽ダムを描いているんですが、実際の風景と絵を照らしあわせたり、そこで一緒に音楽を流してみても、きっと自分の中では違和感がない。同じテンションになるように意識しているというか。

富川:そうだったんですね。

世界はだいぶ広くて豊かなものなんだな

永沢:描くモチーフの力強さと柔らかさの変遷に関して。

特に熊についてなんですが、狩猟をやっていなかった時期の第一印象は恐れだった。たぶん日本で唯一、人間を食べる恐れがある動物って熊なんですよね。秋田は熊の気配が濃くて、自分が山に対して抱く恐れというのは、神話的な恐怖もあれば、食べられてしまうという現実的な怖さもあった。

その後、マタギの精神世界の話を聞いたことで山の神という信仰の奥深さというのに触れて、一番最初に描いたのがこの《背負う者》っていう熊の絵。インパクトが強くて、いろんな熊の絵を並べてみたときの個展では、この絵がいいねって言う人が結構多いんです。絵の力強さもあり、みんなが考えている熊に近いんです。

そこから自分が狩猟をやったり、熊の巣穴を見たりと、だんだん熊の生活に近い位置に入っていくようになると、怖いだけじゃない熊の横顔が見えてきた。写真に撮るだけじゃ分からないところも、絵の中でどんどん表情として与えることができるようになったと思う。そのときの心象風景や音っていうのは、やっぱり毎回同じものではないし、そこが絵作りにも働いているのかも。

石倉:僕は永沢さんの絵の一番好きなポイントというのは、ある意味、人間性だと思っています。人間性というのが人間の内側にあるのではなくて、人間の外にあるという感覚が、神話学とか人類学とかを勉強してると、いろんな伝承の中にあるんですね。人間は最初から人間性を持ってるんじゃなくて、ジャガーから受け継ぐだとか、他の動物から受け継いだ精神性というものを持つ。そういう意味で、僕の勝手な解釈になるけれど、永沢さんは人間性を描いてるのかなっていう気もするんですよ、熊を通して。

人間よりも人間性を持ってるものとして熊を描いている。人間の外にある人間性というか、人間のルーツになっている、すさまじい人間性の世界を描いてると言えると思う。単に人間と熊が共通してる部分を描いてるだけではなくて。生命の歴史とか地球の歴史の中で受け継がれてきて、僕たちが何か美を感じたり感動したりするルーツというものは、恐らく人間だけにとどめられるものではなくて、人間性は熊に教えてもらえるみたいなことすら感じられる。それは、やはり山に入らないと見えてこないことなんですよね。リアリティーがないと見えてこないことなんです。

次にどうなるのか気になる。もしかしたら熊を全く描かなくなる時期が来るかもしれないけれども、今後10年、20年、わくわくしながら見守っていきたいなと思ってるところです。それはたぶん、富川さんも一緒じゃないですか。

富川:一緒ですね。奥羽山脈を抜け出して、いろんな場所に行く碧衣さんを見れるのがすごく楽しみですし、現在の熊という強烈なモチーフから、今後どうなっていくのか興味がありますね。

永沢:ありがとうございます。自分の追いかけ方は、土地の人と会って、それからその人々が向き合ってる生物、熊だったり魚だったりに会っていくというものになっています。

同じ深さになって一緒にその景色を見てみる。私が絵を見せてるように、その人たちの語りを聞く。歩みを見せてもらう。そういう対話の仕方、言語ではない対話の仕方もあると思うので、土地土地に歩いていきつつ、やっていきたい。

人だけじゃなくて、私が描いてる対象の鹿や熊もこの絵を見る可能性もあるかもしれないということも考えます。人だけじゃない世界にもこの絵が届くようにっていう、ちょっとした祈りみたいなのを込めながら、自分の中でも世界を拡張しつつ、掘り下げつつっていうのができればいいですね。

山奥の田舎育ちと思ってた身からすると、世界はだいぶ広くて豊かなものなんだなって捉え直していけると思う。絵だけじゃなくて、動き方みたいなものも追い掛けてもらえたらと思います。一緒に歩いていけるような人も育んでいけたら、次からはいいのかなって思っているので、がんばります。

会場撮影:石丸敬将

編集:早坂葉

Profile 作家プロフィール

永沢碧衣 Aoi Nagasawa

1994年秋田県横手市生まれ。秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻卒業。

秋田に在住しながら狩猟免許を取得し、東北の狩猟・マタギ文化に関わりながら「生命の根源」を探究し、「人と生物と自然」の関係性を問う絵画作品を制作している。生物と人の間にある境界やそれらの関係性から成る環境、その先の姿に関心を持ち、埋もれそうな記憶の痕跡を巡る旅をしながら絵を描いている。

Profile ゲストプロフィール

石倉 敏明 Toshiaki Ishikura

1974年東京都生まれ。1997年より、ダージリン、シッキム、カトマンドゥ、東北日本各地で聖者や女神信仰、「山の神」神話調査を行う。環太平洋圏の比較神話学に基づき、論考や書籍を発表。近年は秋田を拠点に北東北の文化的ルーツに根ざした芸術表現の可能性を研究する。著書に『<動物をえがく>人類学 人はなぜ動物にひかれるのか』(共編著・岩波書店、2024)、『Lexicon 現代人類学』(奥野克巳との共編著・以文社)、『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(田附勝との共著・淡交社、2015)、『タイ・レイ・タイ・リオ紬記』(高木正勝CD附属神話集・エピファニーワークス)など。主な参加展覧会に第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」(2019)、「精神の〈北〉へ Vol.10:かすかな共振をとらえて」(ロヴァニエミ美術館、2019)、「表現の生態系」(アーツ前橋、2019)など。

Profile ゲストプロフィール