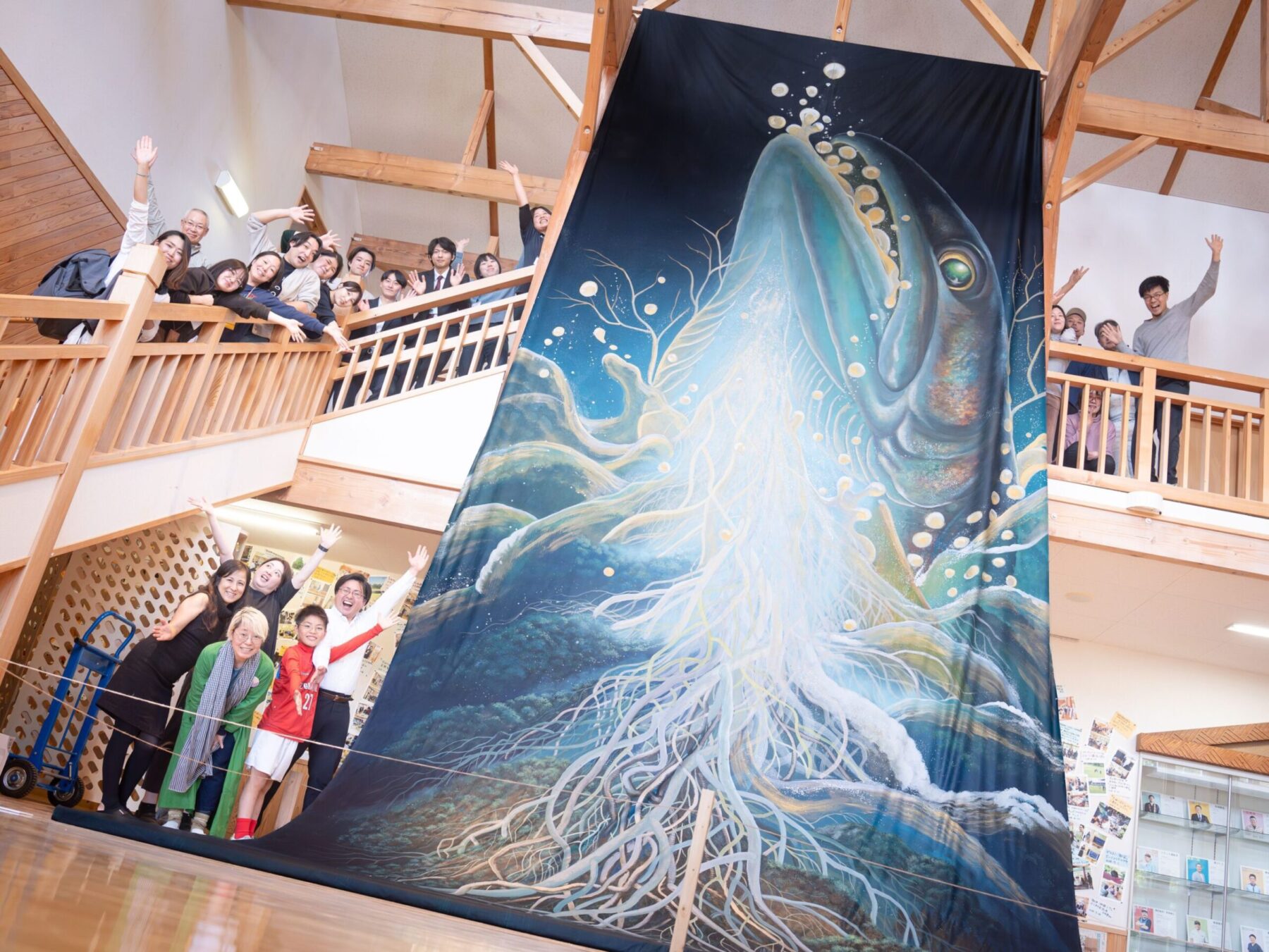

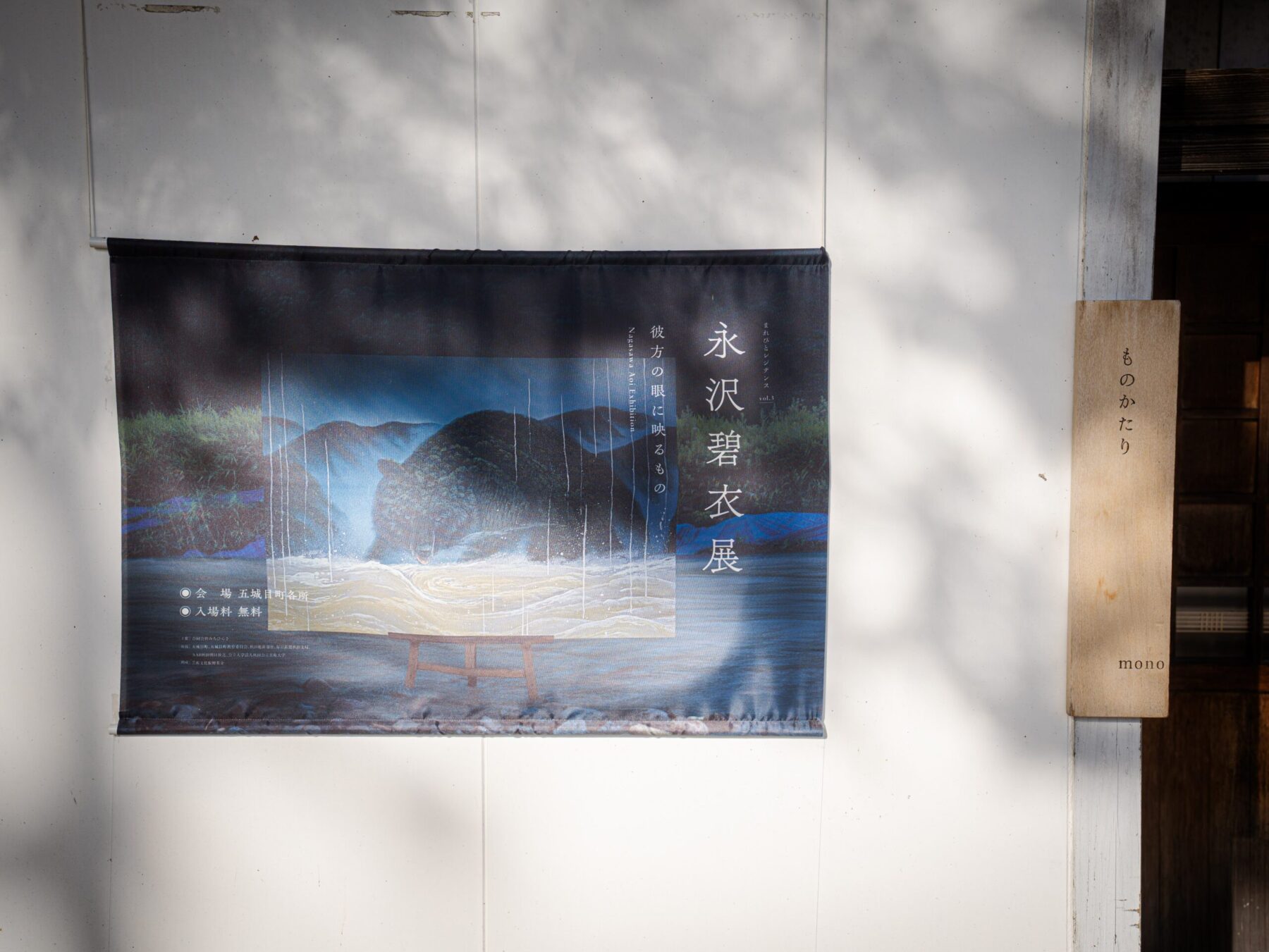

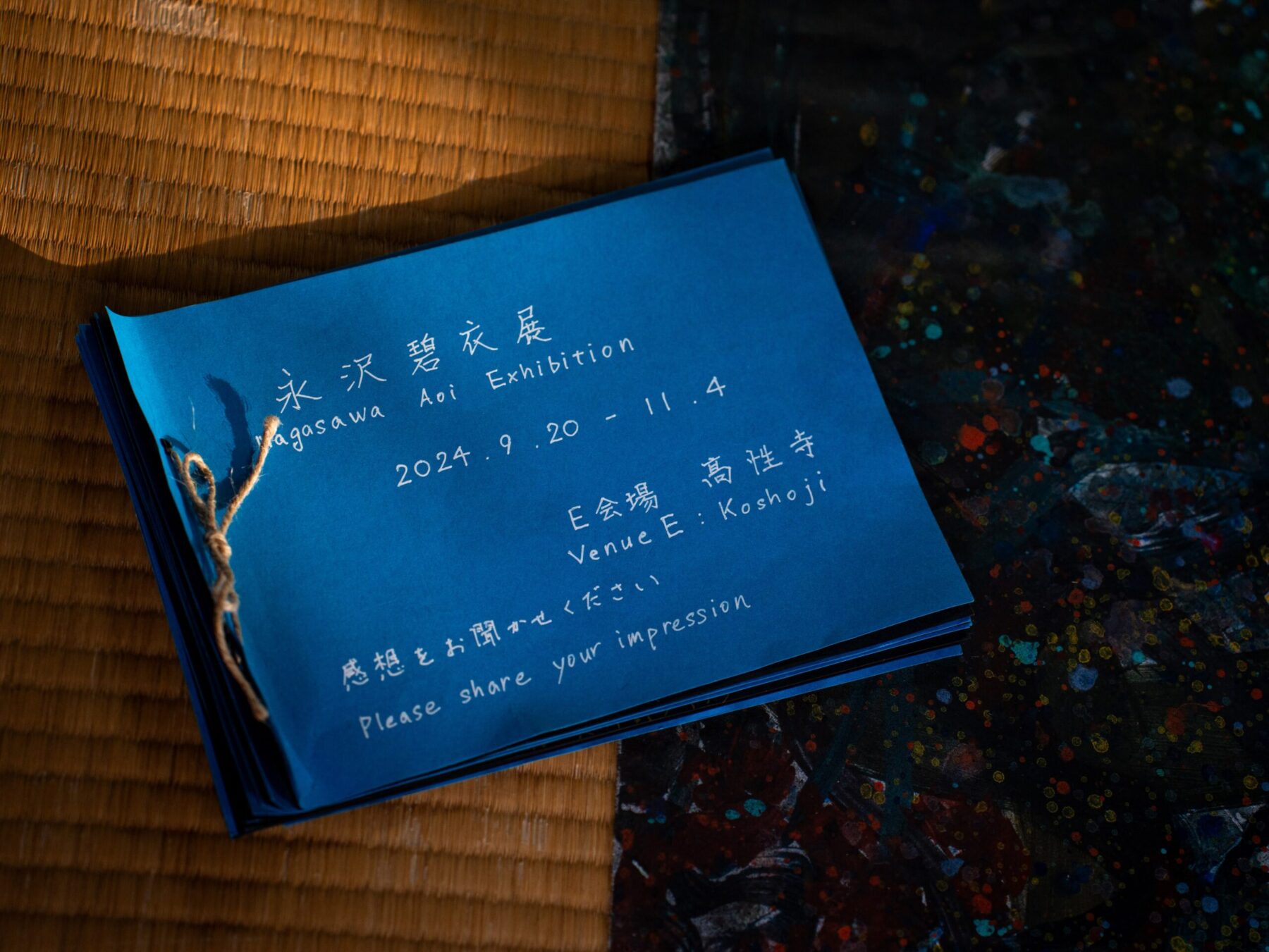

2024年9月20日から11月4日まで秋田県五城目町で開催された「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」は、永沢の初個展「Sky, blue」からの10年間を振り返る展覧会でした。アートギャラリーものかたりをはじめ、五城目町の各所で作品が展示されました。

会期終了後には永沢と親交のあるゲストを招いて二度のアフタートークを実施。第一弾は2018年まで秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻の准教授として、永沢の学生時代を見てきた、ニッポン画家の山本太郎氏をゲストに招き対談を行いました。

▼永沢碧衣×山本太郎「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」アフタートークvol.1

▼永沢碧衣×石倉敏明×富川岳「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」アフタートークvol.2

お久しぶり、元気ですか

小熊:「永沢碧衣展 彼方の眼に映るもの」の主会場である五城目町のギャラリーものかたりを主宰しております小熊です。このトークは、本来は会期中に予定していたのですが、諸事情により展覧会後のアフタートークとしてオンラインで収録するものです。あらためまして、おふたりをご紹介したいと思います。作家の永沢碧衣さんと、学生時代の恩師であり作家の山本太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。

永沢さんとは、秋田公立美術大学卒業後からいろいろなプロジェクトでお世話になった経緯があります。彼女の初めての個展が大学在学中にあって、その初個展から10年という節目を迎えるにあたってお声がけし、今回、個展を開催させていただきました。山本太郎さんは、秋田公立美大で教鞭を執られていた時期に永沢さんにも先生として教えられていて、われわれものかたりとしても、ギャラリーを始めた頃に美大の地域連携プロジェクトで五城目町にお越しいただいたり、トークを開催していただいたりなどの接点がありました。僕は当時、五城目町にUターンしたタイミングだったんですけど。

山本:地元に戻られてすぐぐらいでしたよね、恐らく。

小熊:そうですね。戻って1年半ぐらいで、ものかたりをスタートしました。美大さんが五城目でプロジェクトをやって、いろんな面白いことに巻き込んでいただいて。それからのご縁となります。

太郎さんには、永沢展の会期中にぜひ永沢さんとトークをということで、事前にお願いしておりました。会期の終盤に実際に五城目にお越しいただいて、展示も見ていただいて。ただ諸事情によりトークができず、永沢さんとお会いするタイミングを設けることができませんでした。展覧会をご覧いただいて、どうでしたでしょうか。リアルな場ではないんですが、永沢さんとお会いするのは久しぶりだと。

山本:そうですね。確かに、しっかりこうやってまとまった時間をいただいて話をするっていうのは、久しぶりかもしれないですね。

小熊:永沢さんは、会期中にあいにく体調を崩してしまって。最終日の3日前でしたか、ようやくまた会場に足を運んで、来場者と対話ができるようになって。

永沢:そうなんです。いろんな人から話を聞かないと、展覧会がどうだったかというのが測れない状況になっていまして。今回、自分の体のこともあっていろいろなことを見直す期間になりました。会期自体は46日間でも、体感としては1週間にも満たない印象で。今まで以上に、場の力だったり、相性だったり、作品や人との相性だったり、来てくれる人がどこを選んで来てもらえるのかとか。ちょっと引いた位置から、そういう純粋なというか、作品展として見せることになったので。

今回は、来ていただいた方から、私をかませずに反応をもらえる機会になったのかなと思っていて。そういった意味でも、山本先生にどういう反応をもらえるのかなと正直びくびくしているようなところがあります。不安と期待というか。

山本:まずは、あらためて。永沢さん、体調は大丈夫ですか?っていうところから始めないといけないんですけど。例えば、展覧会前の一番元気なときが10だとしたら、どのぐらいの元気さ加減なんですか?

永沢:8、9ぐらいまでは来てます。

山本:かなり回復してますね。

小熊:だいぶ早い。

山本:それはすごい。よかったです。あのとき秋田行きの飛行機はすでに取っていたので、もう行くしかないという状況だったんですけど、永沢さんの体調のことのほうが心配でした。その後、こういう状況ですみたいなのを永沢さん自身がSNSに上げていたから、何となく僕らも、離れていても、今こうなんだなっていうのは分かってたんですけど。あらためて、オンラインとはいえ、対面で話す機会ができました。元気そうで本当によかったです。

永沢:ご心配をおかけしました。

小熊:もうすでに山にも入っているという。

山本:ちょっと驚くっていうか。笑えてきちゃうというか。大丈夫?と思いながらSNSを見てますけどね。その辺もおいおい話していきたいんですけれども。まずは展覧会の感想からいきなり入っていいんですか?

永沢:率直に伺えたら、ありがたいです。

町外れの方まで展覧会

小熊:今回、10周年の節目としてお声がけしたのが1年ぐらい前で。助成金などを幸い取得できて、実務として本格的にスタートしたのが4月。会期の半年前ぐらいでした。永沢さんと五城目とはかなりご縁がつながっているなかで、シンプルにものかたりだけで開催すると、会場としては物理的に小さいスペースですし、彼女の作品は点数も多くて、一点一点が大きいということもあって。それであれば、五城目の町中を巡りながら複数会場で見てもらう展示はどうだろうという提案をしたんです。ただ僕たちとしては、ものかたりがある町の中心部で歩いて巡れるような展示というイメージだったんですけど、永沢さんは「もっと五城目全体を使って、ご縁のあるところ全てで作品を展示したい思いがある」と言ってくれて。じゃあ、やる?と計画を組んでいくと、最終的に12会場で。車でなければ巡れないぐらいの規模の展示になっていったんですけれども。永沢さんが考えたイメージとか、今回、五城目でわざわざやるならっていうところをもう少し共有していただいて、その上で太郎さんにご反応をいただくのはどうでしょう。

山本:土地勘がない人にお伝えしておくと、行政区画の町といっても、非常に広いんですよね。都会のなかのひとつの町と考えると歩いて回れるって感じなんですけれども、五城目町は車がないと町全体を移動することはできない。五城目町の中心部の辺りにものかたりというギャラリーがあって、小熊さん自身は、その周辺部での企画を当初、考えていたということですよね。

永沢:五城目町からの縁でいうと、きっかけは学生時代にさかのぼります。大学1年か2年ぐらいのとき、五城目の廃校になった小学校を活用した施設での工作ワークショップのお手伝いで訪れました。小学校がなくなってしまって、でもそこを利活用していく段階に入っている施設だったり、人だったり、場所だったりというのに初めて触れ合ったきっかけでもありました。それがいろいろな活動にもつながっていくんですけど。

小熊さんたちがいらっしゃる五城目町のメインの町中っていうのは、朝市が催されていて、町の人以外も割と来やすい、アクセスしやすい場所でした。私が最初に訪れたのは、そういう通りからは離れ過ぎていて、徐々に空き家になっていったり、人がいなくなってという、過疎になっている地域でした。そういった場所を知って、行く回数を重ねれば重ねるほど地域の人と仲良くさせていただいて、後からどんどん入り込んでいきました。最初は素直に環境の良さだったり、自然だったりを感じていて。空き家とか場の空間をシェアハウスやシェアオフィスなどいろんな形で活用されていたりするのに触れたり、佐藤木材容器店さんみたいに、木材を使った工芸の町に触れたり。そういった外のほうから徐々に人の暮らしに入っていって、だんだん中心部のほうに、自分自身が入っていったようなところがありました。

なので、自分の10年を振り返る展覧会が五城目町を知っていく動線にもなるというのが思惑のひとつです。あえて行きづらい場所、もしくは、車だったらストレートにそこに最初にたどり着いてしまうみたいな、そういう設計がしたくなって、朝市通りという中心部のコース以外にも、車であえて見にいく外側のコースを組ませていただきました。

山本:なるほど。永沢さんが、どこでもいいから町の中で、ご縁があるところでどんどんやるっていうよりは、ちゃんと展覧会として、一人芸術祭といっていいのか、人が移動していくことも念頭に置きながら設計された展覧会、イベントというのか。町中の動線まで考えられていたっていうのが、なかなか興味深い話ですよね。

小熊:太郎さんは、ご自身で五城目町の付近まで公共交通で来ていただいて。僕が車でご案内できたので、ほぼ、あのときは全会場を回れましたね。

山本:そうですね。「ほぼ」って付けないといけないですよね。永沢さん、多過ぎるわ。車で回れる動線といいながら。

永沢:途中で増えたりもしましたからね。

山本:会場ごとに事情が違うので、これは仕方ないことなんですけれども。空いてる日が違っていたりとか、時間帯が違っている会場がいくつかあるので。でも、それはそれで、全部、見るためには、例えば県外の人は難しいですけど、秋田に住んでる人だと、週末に2、3回、五城目に訪れるような形になるので。それはそれで、なかなか面白い設計かなって思いますよね。一つの仕掛けとしては、すごく面白いなって思いました。

小熊:実際に、2度、3度とお越しいただいた県内の方もいらっしゃいました。

山本:そうですよね。恐らく、1回で回ろうと思ったら、時間的にもかなりタイトになりますし、会場ごとに営業日が違うので、1日でコンプリートするのは難しいと思う。むしろ2、3回、来ていただく機会になってていいのかなって気はしますけどね。

秋田県外の方からすると、ちょっと分かりにくいんですけど、五城目町っていう立地が、ある意味ちょうどいい。秋田市の中心市街地から車で30〜40分ぐらいですかね。1時間かからないぐらいで、車があればちょっと週末に行ってみようかっていうぐらいの距離感。近場の小旅行ができる場所なんです。

それもこの展覧会の一つの、イベントとしての面白さにつながっていたのかなと思いますね。

場所と作品の意味を再編集する

小熊:作品についてはどうでしょう。全部で27点。もちろん、この10年間で制作している数は、それどころではないんですけれども。その中から、永沢さんの中での、出来、自身にとってのステージごとの重要な作品ということでピックアップしていただきました。今回はそれらを網羅して見ることができる展示でした。

永沢さんの学生時代から見ている作品もあると思いますが、ここであらためて作家的視点も交え、山本太郎さんからどう見えたのかという感想をいただいてもよろしいですか。

山本:はい。まず、作品点数までは意識して見ていなかったので、今27点とお聞きして、そうだったかっていう感じです。正直、見て回った感想で言うと、もっと充実していたイメージなんですよ。

永沢:ありがとうございます。

山本:すごいたっぷり見たっていう感覚だったので。27点って、作品サイズが小さかったら、一つの小さいギャラリーでも並べられるぐらいの点数だと思うんです。けれども巨大な作品もかなり展示されていたので二十数点見たっていう印象の展覧会じゃなくて、もっと巨大な何かを見た感じになってましたね。せっかくこういう機会なので、今日はいっぱい永沢さんを褒めればいいのかなと思いながらしゃべってるんですけど。まずは、すごいことなんですよ。まだ20代でしたっけ。29?

永沢:今月で30になります。

山本:30歳のアーティストで10周年記念ができてるって、どういうことなんだという話になりました、先ほど。20歳のときに初個展だったってことかな。

永沢:19ですね。

山本:かなり早熟なんですよね。19、20歳ぐらいから描きためた作品で10周年記念展ができること自体がすごいんですけれども、作品数にとどまらない、活動の厚みみたいなものが、今回のこの展覧会では余すところなくお客さんに見てもらえるような展示内容になっていた。それもすごいなと思いましたね。

例えば、10年同じように描いてて、作品点数はもっとあるアーティストでも、数はあるんだけれども、そんなに作品内容が変わっていないとかいうこともある。けれども、永沢さんの場合は、アーティストとしての芯はブレずにありながらも、そのときのプロジェクトや活動する地域に合わせて作品内容がすごく変化している。そうした点では柔軟に変化しているものを10年分、積み重ねたやつを一気に見れた。そういう機会って少ないので、すごく興味深く見てました。楽しく見て回ったなって感じですね。

永沢:今回、展示する作品の選定、規模感、1日で見れるのか、町に泊まってじっくり見てもらえるようにするのか。そのあたりのバランスを見ながら調整しました。よくある、年代順に作品を並べてみたとか、そういうことではない。作品の前に立った人が出会うっていうのは、作品を手掛けた年号とか、私の時代の刻み方ではなくて、作品と場だと思うので、場所と作品に描かれてるテーマ性やモチーフがかみ合うようにした。

例えば福禄寿酒造では、1年ぐらいリサーチにじっくり時間をかけて卒業制作で描いた大作《淵源回帰》を展示してます。これはいろんなものを一つの画面に詰め込んだ作品。

水を大事にしている蔵という要素だとか、朝市通りの一番付け根の始まりの所にあるっていう、回遊している魚を描いている作品にある循環というテーマ、作品の大きさなどを考えて自然に作品を選んでいったら、自然と空間に合っていったのでこの場所を選びました。

山本:それは、すごく感じましたね。今、本人の口からも聞けて本当によかったなと思うんですけれども。27点の作品っていうのは、先ほどお話ししたように、10年間、描きためているのでそれぞれが別個のプロジェクトとして描かれてきてると思うんですよね。卒業制作で描いた作品は、今、永沢さん本人も言いましたけれども、1年とか1年半、鮭のリサーチを行なって、制作自体も半年ぐらいかけてたのかな。それとは全く別の場所で描いたような大作もある。

五城目町のそれぞれの場所が持ってる意味と、作品が持ってる意味をうまく再編集して、ぴったりな場所にそれぞれの作品を並べていたなっていうのが、すごく印象的だった。それはある意味、ものを作ったりとか作品を描くこと以上に、アーティストとしての能力が必要になってくることだと思います。それをちゃんと意図してやってるっていうのが、本人の口から聞けて、そういうセンスも素晴らしいなって思いますね。

この10年のスタート地点

山本:せっかくなんで少し裏話もさせていただきます。

たしか、秋田公立美術大学の開学初年度。秋田に来て深く親交を持つようになった学芸員の山本丈志さんと話していたとき、「県が若手アーティストを支援するための予算を確保して、展覧会、個展とかをやるための予算組みがしてある。いいアーティスト、いませんか」って言われた。学生を紹介してくれと。でも開学初年度だから、ほとんどの学生は1年生じゃないですか。個展やれなんて言っても、なかなかできるもんじゃないので、どうしようかなと思っていた

でも「あ、永沢さんがいるな」と思って。秋田公立美術大学のシステムでは3年生にならないと、それぞれの専攻に振り分けられないので、永沢さんはアーツ&ルーツ専攻の学生ですらなかったんですよね。でも知っていた。

永沢:そうですね。当時は制作現場に来てくれる先生っていうイメージ。

山本:これ、初めて永沢さんに言うかもしれないんだけど、僕の意図としては、ある程度の数の学生に声掛けて、できないって断られたら、山本丈志さんに「たくさん声掛けたんですけど、やっぱり1年生なんで無理でした」って断れるなと。で、永沢さんに聞いてみた。僕の想定では「いや、私まだ無理です」っていう答えを想像してたら、めちゃキラキラした目で「本当ですか、やります」って言ってきたから、やるんかい!と思って。

永沢:全然、謙虚じゃなかったですね。

山本:すごくまっすぐな子だなと思った。実際やるにしても、難しいだろうとは思ったんです。非常に申し訳ないんですけど、ほとんどサポートできてなかったんですよね。永沢さんのことに関して。話は振って、やるんだったら山本丈志さんとつなぎますっていうところまでやったんだけど、本来だったらもっと教員としてサポートしないといけなかったと思うんです。

けれど、いざ初個展の会場に行ったら、すごくきっちり展示もできてた。お客さんを充実した感じにするためにだと思うんですけれど、ワークショップとかも会期中に企画したりしていて。この子、すごい子だなっていうのを最初に感じたのを未だに覚えてますね。そこが10年のスタートなんですよね、永沢さん。

永沢:そうですね。本当に大学に入った初めの頃って、制作場所をどうしようか、そもそも何を作ろうか、いろいろ定まってなかったと思うんですね。よくある美術部の流れを継続してしまっているみたいな感じ。とにかく描かなきゃ、となっていたような。秋田の田舎の美術部の出身だったので、自分が描いているのがなんと呼ばれている絵なのか分からなかった。イラストなのか、デザインなのかとか。本当にその辺の知識が甘い中、描いていたんですね。

そんなとき私の使っていた制作場所に山本先生が来て、描いていた絵を見てくれたときがあったんですね。

入学早々、確か県展に出そうとして描いていました。もともといた高校美術部の担任がデザインの先生だったこともあり、展覧会ではデザイン部門に出品するという流れがあり、そのときに描いていた絵もデザイン部門に出すつもりでいました。そのとき山本先生から、私が描いているものが洋画とか日本画とか、アート作品と呼ばれるものであるということを、初めて指摘されたんですよね。たぶん、それまで誰も言ってくれなかったんですよ。

《和海駅の休日》という絵は県展のデザイン部門で特賞を受賞して、初個展のきっかけになる作品でもあるんですが、当時の審査員の先生方からすると、なんでこういう青の色使いをしている人がデザイン部門に出しているんだという感じで、異様だったというのを聞きました。

県展のデザイン部門と初個展は同じ会場で行われたんですよね。当時は県展に出して、やっと一作品、飾れたばかりっていうところ。そんなときに「同じ会場に全部、自分の作品を展示してもいいんですか!」って。それぐらいのうれしさがあった。

山本丈志さんをはじめ学外の視点から、すごくこまめにコミュニケーションを取っていただいて、作品の精度を上げていき、一緒に個展をつくり上げていくっていうのを初めて経験させてもらえました。

ただ作品を出して審査を待つコンペとは、また違う緊張感だったり、やらなきゃいけないことがあったので、ただ絵を描くだけじゃなかった。絵を見せるまでのいろんな仕掛け、テキスト、コミュニケーションなど、いろんな力が相まって、やっと絵を上手に見せるっていうことができるんだっていうのを体感できました。あの経験は本当に今の自分につながってますし、自分一人で描いて世の中に絵が出てくるわけじゃないんだなっていうのを知るきっかけになりました。本当に感謝しております。

人と出会うきっかけを作る作品を作る

山本:今の永沢さんの作家性にもつながってると思うんですが、未だに秋田や私の出身の熊本のような地方だと、自分が創作しているものが美術のジャンルとか、フォーマットの中の、一体どこなんだというのが分からないまま、ただ純粋につくっている若い人たちがいっぱいいると思うんですよね。それはそれで、すごくよいこと。だって、まずは純粋な気持ちがないと作品ってつくれないので。

永沢さんのユニークなところは、大学に入って大量の情報を得ていく中で、自分の作品はデザインじゃなくて、美術のフォーマットで見せたほうがいいんだとか、そういうことを急激に獲得したところ。

10年って長そうに見えますが、アーティストとか絵描きって、結構、長く続けられる職業でもあるんで、めちゃくちゃ長いわけではないと思うんです。その10年間の中で、一気にいろんなことを経験しながら、手探りでつくり上げていったっていうのが、今の永沢さんをつくってるなっていうのはすごく感じますよね。

例えば、東京、関西もそうかもしれないけど、そこで育った18、19歳の子の中には、もう先にフォーマットやジャンルを知っちゃって、これって現代美術だよねとか、私が描いてるのは絵画ですというふうに、意識的に制作してたりする子もいる。何だったら18歳、19歳でも、もっと将来的にこういう作品を作りたいから、こっちを努力するみたいなふうに、最初から意図的にやってる子たちも結構いると思うんですよ。まずそこが制作の動機じゃなくて、自分が表現したいものを作るという、すごく純粋なところからスタートしてから。周りに「これってアートだよ」と教えてもらうというのは、すごく面白い育ち方だと思うんですよね。日本人のアーティストの中でも。

永沢:たぶん、自分の手先としては絵を描くということは覚えていても、自分の興味の矛先が、いわゆる絵の鑑賞とか美術の鑑賞に向いてたかというと、そうではない。今でもそうなんですけど、どちらかというと、自然とか釣りとか、外に遊びに行くこと、自分自身が体験できることに興味がすごく向いていた。

なので、そういった人とのつながりも多いですよね。アーティスト同士でつるんでいたってことは、あんまりなくて。自分ができることというのは、たぶん、絵を描いていくことでしかないんです。でも、その他の人たち、地域の人と交わることで、自分が体験できないことや、人生においてできない役割というのに触れられる。そこに興味が湧いてきた。

もの自体をきれいに作りたいとか、そういった目的意識は、ここ10年持ってなくて。それを作った上でも、いろんな人と出会えるから、そういったきっかけを作る起爆剤として、作品を作り上げているような感覚があります。自分が興味ある矛先の人に、それが届くのかっていう、キャッチボールをするボールを作っているようなイメージがすごく強い。

山本:めちゃくちゃ健全ですよね。今回の展覧会は小熊さんや、その他の人も含めて、一緒につくり上げたんだと思うんですけれども、展覧会のつくり方としても、今の話にあったことがベースになっているなと、すごく思いますよね。これは美術だけに限らないんですけれども、創作する人たちの最初の世代はいいのかもしれないですけど、だんだん世代が下になるにつれて、どんどん二次創作の二次創作の二次創作になっていくというか。

マンガとかアニメとかもそうだと思うんですけど、最初の世代は自分の体験したことを表現する手段として、マンガがあったり、アニメがあったりすると思うんだけど、あまりにも面白いマンガ、アニメがあることで、マンガ、アニメを読んだ世代が、またマンガ、アニメを描こうってなったときに、自分が体験したことじゃなくて、自分が読んできたもの、見てきたものを自分なりに再解釈して作り直すっていう、二次創作がずっと行われてくる。僕自身もそうなんですけれども、そういう形でものが作られることが多い現在で、永沢さんの場合は、本当にアートにあまりどっぷり触れてなかったというのが、むしろ良くて。

本来だったら美術作品以外のものも、たくさんの情報としてあるわけじゃないですか。情報という言葉が適しているかは分からないけれども。

例えば、自然の中に入ったりしても、たくさんのものを得られるし、美術以外のジャンルの何かに触れたりしても、いろんなものを吸収できると思うんです。そっちを吸収した上で自分の作品として発表することで、美術畑じゃない人たちの反応も知り、そっちの人に向けて作品を作っていくっていうことができる状態になると思うんです。永沢さんの生まれ育ち、そして今の環境は、それが自然にできてるっていうことなのかなと思いますね。

あの人の手元に届くキャッチボールを

永沢:自分がお世話になる方は、美術に触れ合う経験が少ない方もいる。山で過ごしてるから、美術館なんか行かないよって人も多いんです。自分もたぶん、そういうタイプ。ただ、そういった人たちとの触れ合いで、自分が何かしらのきっかけで感動したものを、記録のように絵画作品に落とし込んだときに、その作品が、そもそものきっかけを与えてくれた人物に届かなければ、それこそキャッチボールのボールの意味がないって思ってしまう。

作品の善し悪しが分かるとかではなく、あなたからいただいた経験を基に作品を描いてみましたって報告できるぐらいのコミュニケーションの在り方だったり、関係性のつくり方があると思う。そういう人とそういう経験ができたよっていう作品をフラットに見せられるような場づくりを考えたら、美術館よりも、もう少し手前の開き方があると思う。普通に町の公共施設の一角をちょっと使わせてもらうとか、空き家を使わせてもらうとか。多分、これは秋田にいるからそう感じるんだと思うんですよね。

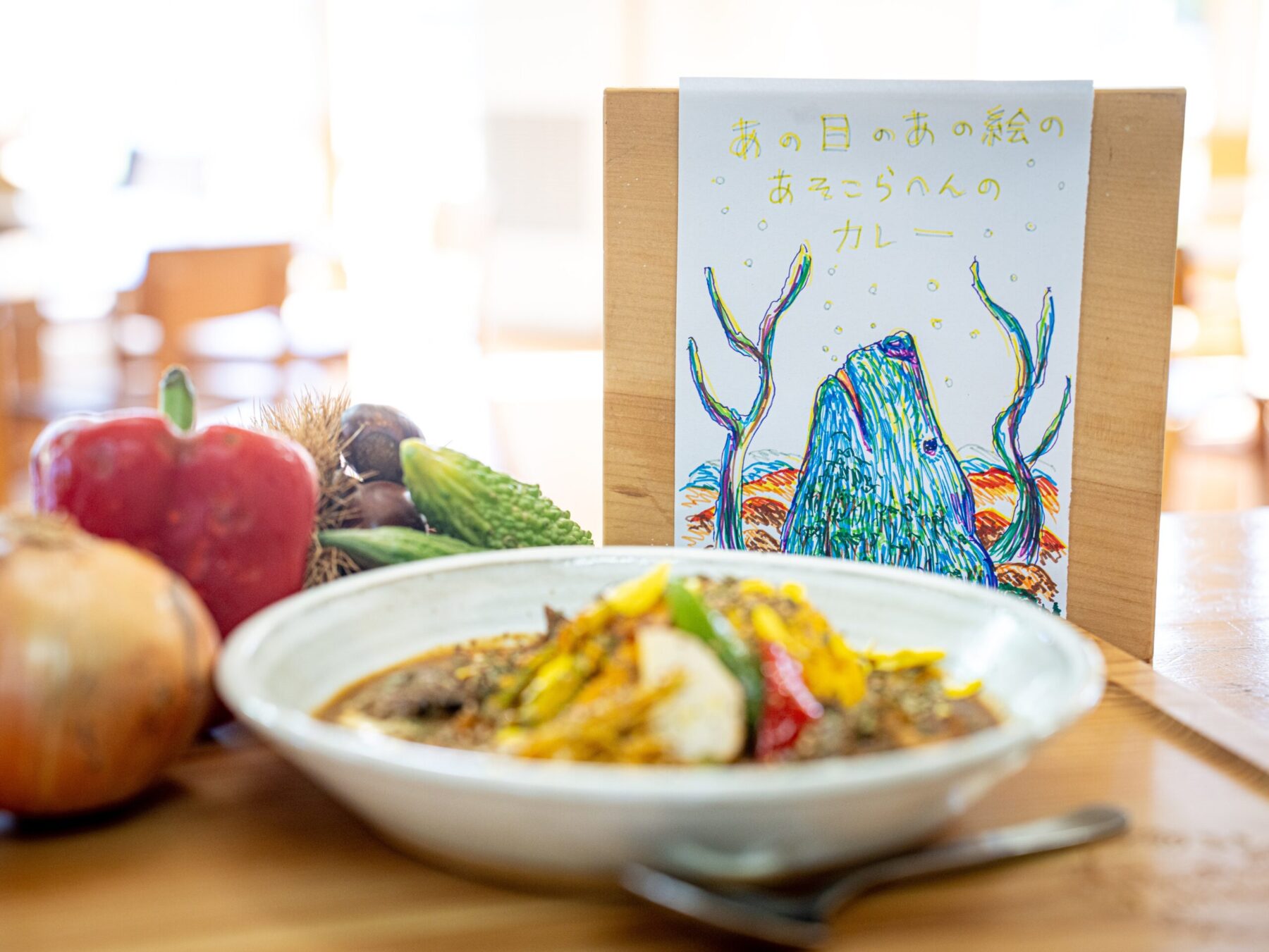

山本:そうですね。だからこそ、今回の展覧会は、すごくやる意義があった。ギャラリーは入ってますけれども、公立の美術館は会場になってない展覧会だった。普通に飲食するような場所も、展示スペースに含まれていたりとか。飲食どころか、宿泊施設も展示場所だったりする。美術をあえて見にいこうという心構えじゃない人たちにも、作品を見てもらえるという環境だったので、すごくよかったなと思います。

あと、キャッチボールっていうところがね、永沢さんにとっても大事だし、向こうの人もうれしいと思うんですよね。永沢さんは狩猟免許を持っているので、狩猟仲間と一緒に山に入っていったりすると思います。そういう、美術をやってないけれども、非常に親しい仲間の人たちにとって、あのとき、俺たちと私たちと経験した内容が、永沢さんにとっては、こういう形で絵になるんだなっていうのを、絵って誰でも見れるものなんで、分かりやすく提示できるじゃないですか。永沢さんが回転のかかっていない、きれいなボールを投げて、ぱっと取りやすいんだろうなと思います。美術業界の中では、すごく守備範囲が広い人じゃないと取れないボールのほうが面白いってなるときがあるんですけれども、そういう作品ではないんだろうなとは思いますよね。素直でいい。

永沢:たぶん、川で拾った岩をそのままぶつけたら、大変な事故になるじゃないですか。どうカドを落とすのか、どういうふうに編集、調理していくのかというのが、自分が今できること。そしてそれは手段でしかなくて、いろんな人にパスを回していったときに、「次、こういうところもあるからおいで」って言われるのが目的。また新しいきっかけとか縁が生まれていったらいいなと思うので。

その作品を見て、いろいろな見方があると思います。悲しくなったり、うれしくなったり、いろいろ。さまざまある中で、出会った人たちが「永沢にこういう経験させてあげたら、こういう絵を描いてくれるんじゃないか」って期待をしてもらえるんじゃなか。そういうふうに手招いてくれるような人が増えるような在り方が目指せたら、自分としては好奇心の行き先がどんどん増えていって、続けられる。

純粋に、作品だけを作って、販売して、という生き方にシフトするのは合わないかもしれないんです。そういった部分を五城目展でも見直すきっかけになりました。今まで長くつながりを持ってくれた人は、私の作品について、私の言葉や、その人が思ったことを踏まえて紹介してくれたりする。地味にやっていた10年が、作品と場所と人に助けられる形で届けられるようになったのは、すごくいいことだと思いました。

自分の体調不良だったりとか、反省点もいろいろ見えてきました。またここからの10年、いろいろ反省しつつ、どう改善していくのかっていうのは、それこそ他のアーティスト、業界の方とかに聞きながら精査していきたいなって思っています。

山本:何回も話に出てきている、人と人とのつながりによって作品をずっと作っていけるんじゃないかっていう部分はすごくいいなと思ってることです。これは永沢さんに限らずなんですけれども、人一人の中から生まれてくる新しいものとか表現とかって、やっぱり限られてきてしまう。外部の人とのつながりがあることで、1人では表現できないもの、経験できないこと、新たな作品が生まれてくるっていうサイクルを、自然にこの秋田という土地の中で永沢さんはやろうとしてるんだなっていうのが、すごく感じられる言葉でした。もう何も言うことはないというか。このままやったらすごいことになるぞって思って聞いてました。

一緒にやる

永沢:でも、聞きたいこともいろいろありまして。30代にさしかかるわけなんですが、アーティストとして、これはやっておいたほうがいいよとか、ありますか。山本先生が若手の時代に、こういうことを実践していたよっていうこととか。いろいろ聞いてみたいなと思います。

山本:アーティストって一人一人、全員やり方が違うので、共有できる部分はあったとしても当てはまらないかもしれない。時代が急速に変わってきているので、作ることは現在と一緒であったとしても、それを世の中に広げる媒体というのが、僕らが30代だったときには紙媒体しかなかった。もちろんテレビやラジオはありましたが、テレビやラジオに末端のアーティストの作品が取り上げられることはないので、新聞だったりとか雑誌しか、外に向けて発表できるメディアがなかった。今はWebがあったりとか、スマホがあったりする時代になっている。

すごく平たい言葉でいうと、地方にいても、発信力さえあれば、きちんと多くの人に作品を届けられる時代になっているので。そういう意味では、僕らが30代だった20年前と、今から永沢さんが経験する30代っていうのは、やり方は全然、違ってきていいし、僕らが30代の頃は地元に帰るっていう選択肢はなかなか取りづらかったんですよね。さっきもお伝えしたように、僕は熊本県の出身なんですが。東京、関東圏ないし関西圏にとどまる選択をしないと、作品を多くの人に見ていただく機会がなかなかないんじゃないかって、ちょっと心配して、30代を過ごしていたんです。

地方で制作していても、きちんと世の中に発表できるような仕組みが整いつつあると思うので、僕の30代の経験はあてにならないかもしれません。20歳ぐらいから、周りにサポートしてもらいながらも、永沢流で作品を作って発表することを、ずっと切り開いてきたので、今後もその方法をやっていくことで、むしろ永沢オリジナル、永沢さんにしかなれないアーティストになっていくんじゃないかなって思うんですけどね。

小熊:永沢さんのつながりを大事にすることとか、展覧会を作る上でセルフプロデュース的な視点を持ってるところとか。思いを形にするというよりは、外とどう繋がっていくかという姿勢。自身ができることを、人とのキャッチボールにどう活かすかという視点でやり続けているからこそ出てくる視点があると思います。

つながりのある人たちとの大事な絆がどんどん紡がれていく一方で、それが今、作品としてどんどん制作の糧になってきている。全く初めて永沢作品を見た人、今回の五城目でいえば、わざわざ展示を見にきたのではなくて、他の会場に、お店に足を運んだら、永沢さんの作品を目にしたというような方が、とても感動して帰っていく姿を運営側では多く目にしてました。また、弘前や新潟の美術展で作品を見て衝撃を受け、秋田を訪れた方もいたんですね。

今、第三者にも作品が届く。それだけの魅力を放ってきている中で、永沢さんにはこれからもいろんな所で発表の機会があるだろうと私は思っているんですけれど。それを踏まえて、もっと自身の活動をマネジメントするために必要な視点とか、スキルみたいなものも、もし太郎さんからアドバイスいただけることがあればお願いします。

山本:何か伝えられることがあるとしたら、1つ。冒頭の話でもあったように、今回、永沢さんは体調を崩されていました。それはそれでいい経験だったと思うんですよ。こんなに大きな展覧会なのに、自分が会場にほとんど行けないっていうのは、得難い経験かなとは思うんです。でも長く制作を続けていく上では、マネジメント云々の前に健康、すごく大切だと思うんですよね。30代でも、若干まだそういうところはあると思うんですが、20代のときは、なおさら何でもできると。やりたいと思ったことも何でもできるし、人からこれやりませんかって言われたことも、何でも自分でできるって、体力的に思えるんですよね。でも恐らく、30代の10年間は、20代の経験値も積み重なるからできることも増えるんだけど、体力的にはさすがに20代よりは落ちてくことになるので。それに活動が充実すれば充実するほど、やることが増えていく。

そこで一番大切なのは、やらないことを決めること。体力的にも楽になるし、逆にやれることが増えるかなと思いますね。やらないことを決めるっていうのは、全くやらないというわけじゃなくて、自分でやらないとか。自分は、これをやらなければいけないから、これは人に任せようとか。この部分は、ちょっと人にやってもらおうみたいなものを、ちゃんと自分の中で整理していく。DMのデザインから、本の編集、作品も私が描きますみたいなことをやってたら、体も時間も1人の人生では足りないですよね。

やっぱり永沢碧衣というアーティストは、いい作品を生み出していく。そして人とつながっていくっていうベースの活動が、今日話していてもはっきりしてきたと思うので、そういったものを大切にするとしたら、それ以外の部分に関して、多少、人に任せる部分が出てきてもいいのかなって思います。これは別に地方にいるからとか、都会にいるからとかっていう、マネジメントの仕方じゃなくって、どこにいたとしても、活動が充実してくればしてくるほど、自分がやること、人にやってもらうことっていうのを分けていかないと、長く続けていくの、難しいかなっていうのだけは、ちょっと思いました。そこだけはアドバイスできるかなと思います。どうですか。

永沢:ありがとうございます。いろいろ、協力していただかないとできないこともあり。誰かに任せてみたほうが、収集できるもの、持ち帰れるものっていうのもあるんだなって気付かされました。全てもらい尽くすとか、与えるとか、そういう関係性だけではないやり方で、いろんな人と一緒につくっていくっていう意識をもう少し持つ。その上で人の体もいたわりつつ、自分の体もちゃんといたわろうって思いました。

山本:そうですね。やっぱり、すごくいいアーティストなので、長く制作、続けてほしいなと思いますし。何よりアーティストとしてもそうだけども、十数年前に知り合った一人の人間として、やっぱり健康でいてほしいじゃないですか。

永沢:そうですね。

山本:なので、そこをちょっと気を付けてもらいながら、もっと新しい、いい永沢作品を見たいなっていう一鑑賞者の思いがありますね。

永沢:健康第一に頑張ります。

山本:僕自身は狩猟をやらないんで、いまいち分からないですが、恐らくチームプレーなので、それぞれ役割があると思うんですよね。スポーツでも、そうじゃないですか。監督もやりながら全部のポジションをこなすって、一人の人間にはできない。自分がやることで人に任せることを整理していけば、おそらく最強のアーティストに、あるいは最もオリジナリティーのあるアーティストになっていくんじゃないかなと思いますね。

永沢:そういう意味では狩猟はかなり勉強になっています。もちろん自分一人1人で山に行くことも全然できるんですが、最近、知り合いになった猟師さんたちと一緒に山に入っています。チームを組んで行くと、それぞれの背中を見ることになるので、こういったときには、後ろの人はこういう動きしてるんだなとか、サポートに回ってるんだなとわかる。一人一人ができる猟のやり方は決まっているんですが、そのポジションにいるからできる役回りだったりとか、コンタクトの取り方が学べる。

日常生活だったり、アーティスト活動だったりに、すごく生かせるところだなと思います。おのおのが信頼関係を持って、いざとなったら「ちょっとお願いするわ」って声を普通に掛けられるぐらいに気を遣わなくてもいいような関係性を、もう少し大事にしていこうと思って、山でも絵でも勉強をしている感じですね。

山本:でも見てたら、徐々に小熊さん含めて、チーム永沢、できつつあるんじゃないかなって思うんだけどね。

小熊:チーム永沢、入ってます。

永沢:ありがたいです。

山本:最後に、僕は去年、箱根のポーラ美術館での企画展のときに、永沢さんと同じ会場で作品を並べられたことが、すごくうれしかったので、またぜひ、どこかの展覧会で一緒になれることを夢見てます。なんだったら、小熊さん企画で、永沢碧衣・山本太郎 二人展をどこかのタイミングでできたらいいですね。

小熊:ありがとうございます。永沢碧衣・山本太郎二人展やりましょうか。

太郎さんからの最後のアドバイスについては、われわれも全く人ごとではないなって思いながらお聞きしていました。あるステージを越えようとすると、人に頼る力が求められる。今、われわれもすごく直面しているところです。それを乗り越えられたら、永沢さんはアーティストとして、われわれはこういう場をつくりプロデュースする側として、もっと一段階、違う活動を展開していけるんじゃないかなと考えているところでした。きっと山本太郎×永沢碧衣展は、そんなフェーズで実現できるんじゃないかと。

永沢:いつか、お願いできれば。

山本:僕も頑張ります。

永沢:全然、違う絵になっているかもしれない、お互い。

山本:お互い全然、違うことになってて、全然かみ合わないよっていうこともあり得る。永沢さんのほうが出世しちゃって、「山本太郎と一緒にやる意味ないんじゃない?」って可能性もあるんで、とにかく自分も頑張りたいと思います。

小熊:ありがとうございます。では、こんなところで。永沢碧衣展のアフタートークvol.1ということで、山本太郎さんとのトークを終了させていただこうと思います。本日はありがとうございました。

山本:ありがとうございました、楽しかったです。

永沢:ありがとうございました。

会場撮影:石丸敬将

編集:早坂葉

Profile 作家プロフィール

永沢碧衣 Aoi Nagasawa

1994年秋田県横手市生まれ。秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻卒業。

秋田に在住しながら狩猟免許を取得し、東北の狩猟・マタギ文化に関わりながら「生命の根源」を探究し、「人と生物と自然」の関係性を問う絵画作品を制作している。生物と人の間にある境界やそれらの関係性から成る環境、その先の姿に関心を持ち、埋もれそうな記憶の痕跡を巡る旅をしながら絵を描いている。

Profile ゲストプロフィール

山本太郎 Taro Yamamoto

1974年熊本生まれ。2000年京都造形芸術大学卒業。

大学在学中の1999年に、寺社仏閣とファーストフード店が至近距離で混在する京都にインスピレーションを受け、伝統と現代、異質な文化が同居する「ニッポン画」を提唱。日本の古典と現代の風俗が融合した絵画を描き始める。

ニッポン画は3つの柱で表される。それは「日本の今の状況を端的に表すこと」、「古典絵画の技法を使うこと」、「諧謔(かいぎゃく)をもって描くということ」。近年は企業等と積極的にコミッションワークを行いキャラクターを使用した作品も多数制作している。その作風は現代の琳派とも評される。

秋田公立美術大学准教授と京都芸術大学准教授を経て現在は京都美術工芸大学特任教授。

2015年京都市芸術賞新人賞、京都府文化賞奨励賞受賞。

主な展覧会

2007年 VOCAにおいて大賞となるVOCA賞を受賞 上野の森美術館(東京)

2011年「ZIPANGU」-31人の気鋭作家が切り拓く現代日本のアートシーン。

日本橋髙島屋(東京)、大阪髙島屋(大阪)、京都髙島屋(京都)

2012年「Kamisaka Sekka: Dawn of modern Japanese design」

ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館(オーストラリア/シドニー)

「KAMIKOANI PROJECT AKITA 2012」上小阿仁村(秋田)

※以降形を変えて2017年まで上小阿仁村でのプロジェクトに参加

「ネオ・クラッシック!カクノダテ」 角館 安藤醸造元本店蔵座敷(秋田)

※以降形を変えて2014年まで角館でのプロジェクトに参加

2013年「The Audacious Eye” -Japanese Art from the Clark Collections-」ミネアポリス美術館(アメリカ)

「ジパング展 −沸騰する日本の現代アート」

高崎市美術館(群馬)、八戸市美術館(青森)、秋田県立近代美術館(秋田)

2015年「琳派四百年 古今展—細見コレクションと京の現代美術作家」細見美術館(京都)

「琳派からの道 神坂雪佳と山本太郎の仕事」美術館「えき」KYOTO(京都)

京都府文化賞奨励賞受賞

2016年「IMAYŌ今様: JAPAN’S NEW TRADITIONISTS」ハワイ大学アートギャラリー/ホノルル美術館(ハワイ)

「異界をひらく ―百鬼夜行と現代アート ―」秋田県立美術館(秋田)

2017年「島田美術館開館40周年記念展覧会 おもかげものがたり 山本太郎作品と館蔵品と」島田美術館(熊本)

「#アケオメリクリ 山本太郎の紅白の部屋」 BIYONG POINT(秋田)

2019年「山本太郎 個展 「太郎冠者と太郎画家 茂山千之丞襲名披露記念|装束披露」

イムラアートギャラリー(京都)

2019年「日本の美 美術×デザイン 琳派、浮世絵版画から現代へ」富山県美術館(富山)

2020年「リニューアル・オープン記念展Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」サントリー美術館(東京)

2021年 ニッポン画×浮世絵プロジェクト 京都芸術大学芸術館 秋季特別展「推し世絵」京都芸術大学(京都)

2022年「たろうつなぎプロジェクト成果展 たろうとニッポン画わたし話」つなぎ美術館(熊本)

2023年「シン・ジャパニーズ・ペインティング 革新の日本画」ポーラ美術館(神奈川)

2024年 「カラーズ ― 色の秘密にせまる 印象派から現代アートへ」 ポーラ美術館(神奈川)