アーツセンターあきたの理事長・藤浩志と、事務局長の三富が、アーツセンターあきたのことを中心に四方山話を繰り広げるトークシリーズ「藤さん、今からちょっといいですか?」を不定期ではじめます。

収録方法を毎回実験しつつ、三富が勝手にテーマを設定し、藤に問いを投げかけるスタイルで進行します。それはまるで、この7年間、いろんな局面で悩み、怒り、ひらめいたことを「藤さん、今からちょっといいですか?」とぶつけにいった日々を再現するかのよう。

第1回目のテーマは「どうする?アーツセンターあきた」。アーツセンターあきたの設立経緯や、これまでの取組みを振り返りながら、今後について考えます。

アーツセンターあきたができるまで

三富

まずアーツセンターあきたの概要について、おさらいします。アーツセンターあきたは、秋田公立美大が設置した学外のNPO法人です。設立は2018年。定款には「秋田公立美術大学の地域連携事業や情報発信を一元的に担う法人として、秋田における芸術・文化を通じたまちづくりを機動的に支援しながら、芸術の観点から産学或いは官学をつなぐことで、産業の創出や芸術活動の醸成等、地域全体の活性化に寄与することを目的とする」と結構大きなことを言っています。

藤

この目的って、誰が書いたの?三富さん?

三富

いや私が入る前にもうこれはできていて。

藤

栗林さんか。市役所からの派遣職員の方だよね。

三富

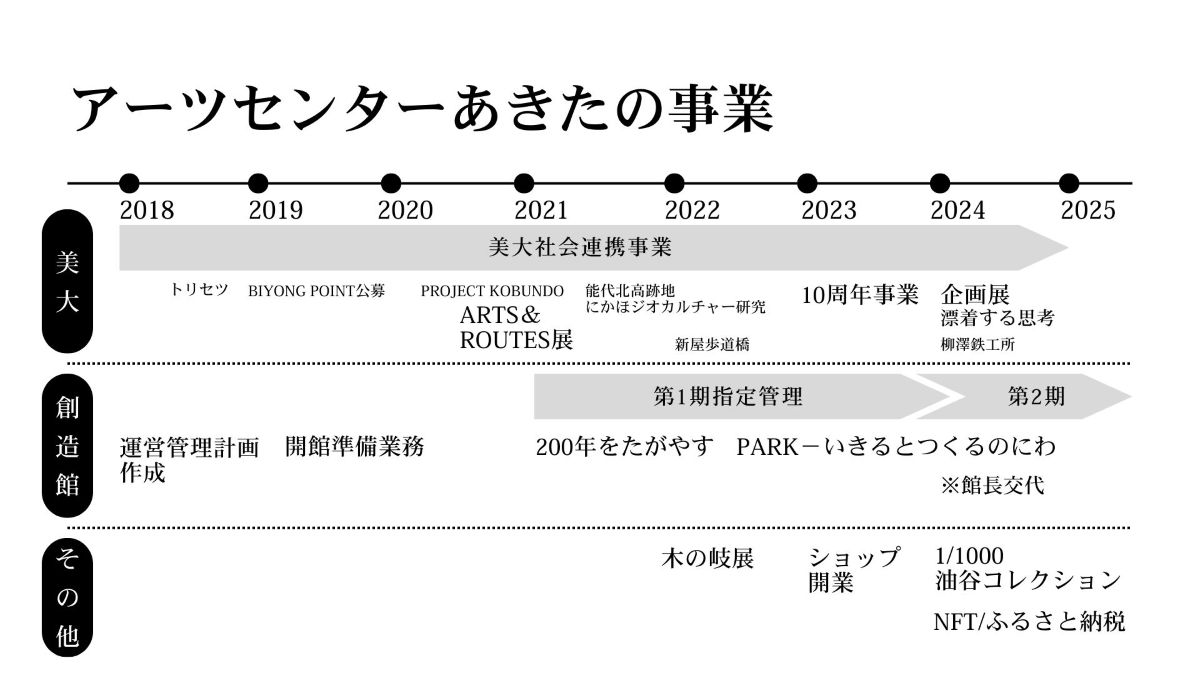

おそらく。で、設立当時から理事長は藤さんに務めていただいています。事務所は、大学キャンパス内にあるアトリエももさだ、駅前の美大サテライトセンター、職員は常駐していませんがギャラリーのBIYONG POINT、そして2021年の3月から秋田市文化創造館の指定管理もしているというところです。予算は年間2億円弱という、結構大きな規模を動かしていまして、職員の数も34人いるというのが現状です。

藤

NPOとしてはね大きい方だよね。

三富

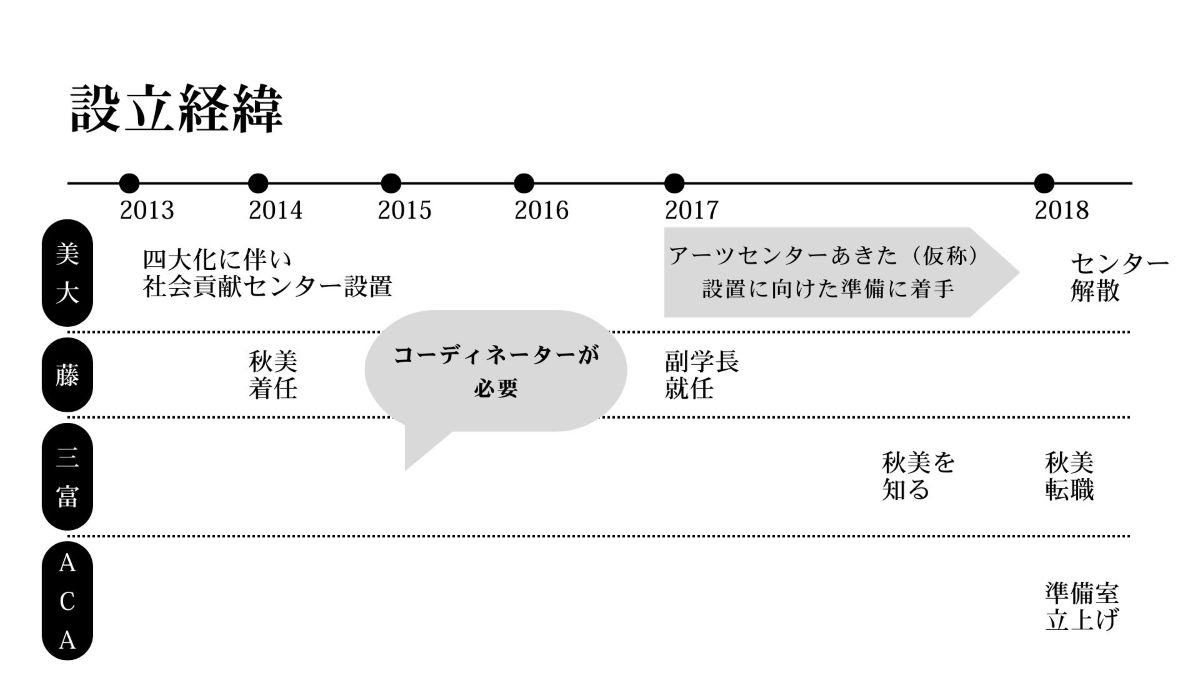

先ほど栗林さんという名前も出てきましたが、アーツセンターあきたが設立された経緯をちょっと年表に起こしてみました。藤さんが2014年に秋美に着任し、「コーディネーターが必要だ」と発言しだしたことが、アーツセンターあきたの設立のきっかけになったと聞いています。

Youは、なぜ秋田へ?

藤

三富さんはなんで?

三富

私は、2016年に国際交流基金というところを離れて、教育系の財団に転職をしたんですね。そこで1年ぐらい仕事をしていく中で、もうちょっとアート的なことを学んだり、関わったりしたいなとぼんやりと思っていて、アーツカウンシル東京が主催する「Tokyo Art Research Lab」(TARL)っていう講座を受講していました。その会場にあったライブラリーで、「辺境芸術最前線」という本に出会い、秋美のことに興味をもって、検索したらちょうど求人が出ていたので応募したという。 採用いただいた後、秋田に行くとことについて結構悩んだんですが、思い切ってチャレンジしてみようかなと思って移住したっていう感じです。

藤

僕はね、どこでも面白そうなとこ行くっていう。自分の活動を実現できるところを探すみたいな感じだと思うんですよね。

遡ると大学時代からだけれど、地域の中でいろんなプロジェクトをやりたかったんだよね。それでプロジェクトをやっていくうちに、マネジメント人材が必要で、事務局が必要だっていうことに気づくわけですよ。1人では当然できないし。例えば、福岡のミュージアム・シティ・プロジェクトとか、いろんなプロジェクトの現場で、事務局は大変なのよ。みんな経験がないし。だって新しいことをやるわけだから。しかもフィールドは街の中なので、いろんなところと交渉が必要になる。優秀なコーディネーターがいると上手くいくけど、そういう人はなかなかいなくて、そうなると当たり前だけど自分でやるわけじゃない。でも、なかなかうまくいかない。そんなにできないんだよね。

だから、例えばアートプロジェクトの仕組みをつくる。それは、街中でも、山の中でも、駅前商店街でも、商業施設でも、公民館でもいいし、学校跡地でもいい。そこに、芸術祭とか、プロジェクトっていう仕組みを導入していくんだけど、それはイベント的に終わってしまう。だったら拠点が必要だよねっていう話に、2000年ぐらいからなってくるんだよね。僕自身は89年から拠点としてカフェを運営しているんだけど、やっていくと拠点の難しさっていうのがわかってきて。拠点を維持するために光熱費がかかるし、人件費もかかる。お金をやりくりしなくてはいけないから、場所を維持するために、結局お茶を出したり、食事を出したりとか、何か新しい価値を作るために拠点をつくってるはずなのに、何か場を運営するためだけに働かなきゃいけないっていう、すごいズレを感じて。意外とお店はうまいこといってたけど、このためにつくったんじゃないよねって思いはじめて。

でもやっぱり拠点はいると思う中で注目していったのが、いわゆる公立の文化施設なんだよね。公立の施設が、地域のプロジェクトをやる拠点になり得るんじゃないかと思ったわけ。2008年に十和田市現代美術館ができて、美術館と市民との接続部分に僕が入ってプロジェクトをやっていくことになった。十和田市内には、廃墟のホテルとか、いろんな場所があったから、2013年に十和田奥入瀬芸術祭をはじめて、そのときにね、誰を受け手にするのかというのを考えはじめたんですよ。一緒につくる人とか、それを受け取って自分たちもつくろうとする人たちの存在が大事だと気づいて、人材育成、スクール事業をやることにした。このときにやっぱり思ってたのは、美術館の商品って何かっていうと、やっぱり作品であり、作家だなっていうのがあるんだよね。作家がいないと美術館は面白くならないし、いい作品がないとお客さんは関心を持ってくれない。だから、いい作家を育てること、つまりいい作家を育てるということはマネージメント人材がそこにいるっていうことなんだよね。マネジメント人材とかアーティストになる可能性のある人たちと、キャンプみたいなことをやったりしていると、なんと秋田公立美術大学っていうのができたっていう。なんかもう人材育成そのものじゃない。これは可能性があるなと思って。それで実際に大学に入ってみたら、大学事務局がいて、大学の運営はやってるし、市役所から派遣されている優秀な人材がいっぱい来ているから、めちゃくちゃ恵まれてるわけよ。教員もいるし、なにかをつくろうとしている学生もいるし。ただ、そこにはコーディネーターがいないってことに気づいたんですよ。マネジメント人材がいないんだと思って。

非常識じゃなくて、超常識

三富

コーディネーターやマネジメント人材と大学の事務局職員って、何が違うと思いますか。

藤

目的が違うよね。事務局職員は大学を運営していくことが目的。一方で、コーディネーターは 今までやったことがない新しい事業を立ち上げることに対して、熱量を持ってやっていけるかどうかの問題があるよね。

さっき三富さんが「アート系」って言っていたけど、僕の中でアート系を定義するとしたら、これまでの価値観にとらわれてない何か新しい取組みみたいなこと。だから常識を超えていく、「超常識」っていう方を昔はしてたけど。非常識じゃなくてね。一方で、常識的なものをやっていくのが多分行政だと思うんだよね。

最近アスリートとアーティストが似てるって考えていて。アスリートって記録を超えていかないとアスリートになれないじゃない。過去の記録とか、過去の成績とか過去の常識を常に超えようとする人がいる。何か過去の認められてる価値観をやって、それでいいよねじゃないんだよね。例えばアーティストって、今ある価値観とか今までつくられてたものの常識とかを超えようとする人たちで、そういう態度を持つ人。超えるという点で、アスリートとアーティストは似ているという話。

それで、地域で何か新しい価値をつくろうとすると、そういう態度をもったアーティストのことを知っている人、興味を持つ人の存在が重要。もう一つは街を知ってる人もすごく重要で。街がこれまでどういう形でつくられてきたのかとか、それに対してどういう新しいものが動いていったら街が面白くなるかとか、そういうことを考えてる人も重要。どっちかに関心を持たないと動かないと思うんだよね。今まであるもので満足してる人だったら、なかなか動かない。それに対してどこか違うなと思ってたりとか、何かもっと面白くなるはずなのにと思っていたり。

話しを美術館に戻すと、美術館でもある程度もちろんできる。振返ってみて、十和田の美術館で本当に申し訳ないなと思ったのは、美術館を動かすためのスタッフがいて、新しく地域に現場をつくっていったから美術館スタッフの負担が大きくなっちゃったんだよね。準備の段階からかなりスタッフに負担が大きくなって、続かないなって思ったんだよね。その状況から秋田に来るといっぱい人がいる。事務局に人がいるし、頼めばやってくれるし、学生はいっぱいいるし、教員もいっぱいいるし、優秀な助手もいるし。でもね、僕は自分の活動をするために場所を探してやってたはずなんだけど、何かこういうのに関わると自分の活動はできないじゃん。僕がプレイヤーになることができない。

三富

藤さんは、仕組み、つまりは「OS」をつくる人。アーティストで、プレイヤーの藤浩志が作品としてのOSをつくっているのかと思っていました。

藤

金沢21世紀美術館の開館記念展に、市民が「かえっこ」のプログラムをやるっていうのを仕掛けたんだよね。その時は、仕組みをインストールすることを表現と捉えていて、それが空間をつくるし、新しい表現だって突っ張ってたんだけど、開館記念展の他のアーティストの作品をみたときに、 「俺もやりてえな、俺も空間つくりたいな」って思ったんだよね。そのときに自分で空間つくりたい欲がぐわっと湧き出て、その後から鳥をつくったりとか、水戸芸術館で作品発表したりとかしはじめたわけ。それで、2013年の十和田奥入瀬芸術祭をやったんだけど、僕はディレクターみたいな形でしか関わらなくて、キュレーターは服部(浩之)くんと小沢(慶介)くんがやって、アーティストにはcontact Gonzoとか、志賀理江子さんとか、梅田哲也くんとかが楽しそうにやっているわけよ。「いいな、うらやましいな、俺もやりたいな」と思って。その年が、人生で初めて展覧会1回もやっていない年なんだよ。そしたら、藤浩志はアーティスト辞めた説とか出はじめて。そんなつもりはないし、「つくりたい!」と思って。 つくりたい宣言をして、それがずっと溜まってるんですね。

三富

アーツセンターあきたはあっという間に7年が経過しました。正直、私秋田を選んだ理由として、東京で猛烈に働いていたので、ちょっとペースを落として、ゆっくりしたいと思ってたんですけど、とんでもなかったですね。

藤

いやでも、東京のペースはまた違うんでしょうけどね。周囲との競争とか、同時にいろんなものが動いていくから比較されるっていうのもあるし。

三富

確かにそうですね。秋田の中で唯一無二の存在として認知いただいたからこそ、アーツセンターあきたにいろいろお仕事もいただいて、文化創造館もやるようになり、広がっていきました。

藤

最初は大学に入って、地域のプロジェクトのベースになるのが大学だって思っていたけれど、やっぱりコーディネーターが必要だということでアーツセンターあきたができて、これ動くな、面白くなると思ったんだよね。だけど、なかなか難しいなっていうときに、文化創造館という新しいミッションが出てきて、大学だけではなく、秋田に一つの空間ができるっていうのはすごく重要だなと思って。それから、秋田市が芸術祭をやりたいと思っていたことも重要。そのためにはいろんな状況をつくっていかないと、芸術祭もうまくいかないなっていうのが経験としてあったから、マネジメント人材もそうだけど、受け手と一緒につくっていく人とがちゃんとできていかないと芸術祭自体が打ち上げ花火で終わっちゃうっていうかね。ちゃんといい形で発芽しないなっていう感じがあって。そこについてもね、本当に奇跡的に動いてるとは思うんだよ。結果的に、服部(浩之)さんもうちの大学に来てくれて。なんか本当に耕して、いろんな土壌をつくっていってる気がする。

アーツセンターあきたは、まだこれから

三富

次の質問。あえて聞きます。これまでのアーツセンターあきた、正直何点でしょう。

藤

僕の特質の問題でさ、あんまり結果を最初から期待してないっていうのがあるかも。

三富

もうそれは、知ってます。

藤

スタッフの数は想像以上に増えたけれど、やってきたことで見ると、まだ動いてないなって。今の段階では点数つけれないのかなっていう感じかな。それぞれのプロジェクトは動いてるけれども、それは要望を受けてやっていること。最近よく言うようになってるけど、僕の特質は頼まれてないことをいかにできるかっていうことなんで。頼まれてないことができるといいよねっていう感じがあるよね。

でも文化創造館の指定管理ができるようになったっていうのは、ちょっと飛び抜けてるよね。 美大の卒業生とか、クリエイティブ人材っていうのがどこまで秋田で活動できるのかっていうのは、まだこれからだと思う。

これからやりたいこと

三富

では最後の質問です。 まだ始まってない、ようやくスタートラインが見えてきたぐらいだとしたら、これからやってみたいことは何でしょう。

藤

僕はずっとね、つくる場所をつくりたいと思ってた。大学ももうちょっと新しいシステムに変えていけるといいなと思って。あとはプロジェクトの現場をつくっていきたいなという気はする。あとは新屋でもっと空間をつくりたかったなっていうのもある。

三富

もう辞める人みたいな発言ですけど。

藤

今、僕ね、この前もチラチラっと話していたけど、「プロジェクト・グッバイ」っていうのを考えていて。海とか山とかを墓標にしたいなと。物との付き合い方と別れ方を考えたり、その記憶や記録をどう収蔵していくかというのを考える活動として。 これって美術館の問題でもあるし、活動をつくる方もなんだけど、活動がどう記述され記録されて、それがどう次の世代に残っていくのかっていうことと、どう次の循環に繋がっていくのかっていうことを一つプロジェクトで考えたいなって思っててね。

廃棄物のことはたまたまずっと関わっちゃったんで。油谷さんの問題もそうだけれども、集めたものをどう生かすのかっていうのと同時に、どう別れていくのかというか、何かそこをやっぱり考えなきゃいけないんだよね。まだ明確に言えないけれど、重要なのは、活動をつくることを邪魔しちゃいけないと思うんだよね。廃棄物になるから活動をつくれないっていう話は多分、一方でありそうじゃない。なんかそうじゃないような気がして、なんかちょっとつくっていっていかなきゃいけないんだけど、それがうまく循環していくような仕組みをしていかなきゃいけないんじゃないかな。

それから、アーツセンターあきたでやってみたいことという意味では、これもできた当初から言ってるけど、やっぱり大学が社会に対して何ができるかっていうことだと思うから、美術大学が秋田にあるっていうことの意味を、もうちょっといろいろ拡張していかなきゃいけないなっていう気がするよね。そういう意味では、芸術大学になればいいなと思ってて。芸能とか、音楽、身体表現みたいのもあわせて、地域民俗芸能の研究センターみたいなものもできて、そこをやっぱりちゃんと研究していく人がいないといけないだろうなっていう。何かそれを次の人材とか、担う人材をちゃんとつくっていけるようになればいいのになとかね。なんかそこと残すっていうことと繋がるといいなっていう気がして。何かそういう、無形文化財みたいなものっていうのが、どういう人によって何が残っていくのかっていうね。残りながらも、引き継がれていって、変容していくわけだよね。更新されていく。そこの循環を大学としてどうつくっていくのかっていうのを考える上で、アーツセンターっていうのがそこと繋がっていくっていうのは重要かもしれないね。

今後は、大学に入ってくる人材として、絵が上手いです、アニメ描きますじゃないけど、なんかもっといろいろ獅子踊りできますみたいなとか、オオカミの遠吠えできます、木彫りのカヌー彫れますみたいな人、そういう人材が欲しいよね。しかも今からの時代、そうことにちゃんと没頭できるようなところがあり、そこと企業や自治体が繋がるとかがうまくできていくといいよね。アーツセンターあきたのスタッフに求めるのは、彼らがやっぱり何を誰とつくっていきたいのかっていうことを、実現できるようになっていくといいなっていう気はしてる。

なんか、この前公民館会議で宮城(潤)さんが言ってたのが、「『何もしないで』ってずっとスタッフに言ってた」っていうのね。何したらいいですかみたいな感じになると良くないんだよね。しないっていうことが前提になってると、何かしたくなるとか、何か出てきたときにそれができる余裕があるっていう、そこは重要だよねって気はするんだけどね。

面白い人は、学生がいる限りどんどん出てくるし、教員も入れ替わるし、事務局も入れ替わっていくじゃない。市役所の職員もどんどん若返っていくし、そこには面白い人たちがいると思うんだよね。面白い人がいて、ちゃんと繋がっていけると、そこには可能性があるよね。

ぎゃふんと言わせたい

三富

コーディネーターは、超常識に寄り添い、伴走し、応援できる人というのは重要なことだと思っているんですが、今の世の中は、常識を超えるような試行錯誤をつづけることが無駄だとみなされる傾向が強いのかなと思っています。私たちが日々苦労しているのは、どうやってその価値や可能性に気づいてもらえるか、説得できるかというところ。どうしたらできますかね。

藤

これは簡単なこと。僕は姉が3人いて、その中で育ってきて、何をやっても絶対負けるのよ。だから何言っても僕は駄目だっていうのをずっと感じてきてる中で、もう一つだけなんすよ、方法は。完全に超えた結果を見せることなんだよ。

何か圧倒的な力を見せると何も言えなくなる。見せたものが陳腐だったら何の説得力もないんだけど、その人を完全に超えて裏切るような、なんだこりゃっていうので、やっぱりそこに魅力があるようなものが出てくると、もうギャフンと言わせるみたいな。だから僕ずっと子どもの頃から、何かギャフンと言わせたいと思ってんだよね。そのためには地味に、地道に僕何もできませんよみたいな顔をしながら、いつも何か周りを裏切るような。でもそれをやっぱりちゃんと出すっていうこと。だから、アーティストを信じていれば、何か一緒にできる人とちゃんと時間かけて、予算をかけて。予算なのか時間なのかだと思うけどね。予算じゃないって僕はずっと言っててさ。僕の悪いとこなんだけど、予算がないとね、時間をかけたりとか、いろんな人との関係をつくっていったりとか、知恵と工夫が必要になってくるので、初めてクリエイティビティが出てくるなみたいな感じはどっかでやっぱり信じてる。

三富

ギャフンと言わせるっていうことを聞けたのは、明日への活力になります。ちなみに藤さんも「いつかギャフンと言わせるぞ、なにクソ!」みたいな感覚はもっているんですか。

藤

あるね。やっぱりどっかでね歯を食いしばってやるとこあるのよ。

三富

最後に、そういえば前から一つ聞きたいなと思ってたことがあって。多分2019年ぐらいから、私がアーツセンターあきたどうしようと日々奔走している中で、はっと気づいたことがあるんです。いろいろと日々足掻いているのが、実はすべて藤さんの手中にあるような感覚をもったことがあって。それってつまりは、アーツセンターあきたという組織体自体が藤浩志というアーティストによる作品なのかなって思ったときがあるんですけど、その自覚はありますか。

藤

それはない。だって手放してるじゃない。作品だったらもっと関わってるよ。

それから、僕は理想があってそれをやろうとする組織じゃなくて、今ここにいる人たちの中で何ができるかっていうことを考えたいっていう、そういう人なんで。三富さんは、ある種の組織を動かすための理想を考えているようなところがあって。そこはなかなか難しいだろうなと思いながらも、すごい頑張るなと。試行錯誤するっていうのは良いことだと思って見ています。

三富

なんかようやく最近になって、藤さんがおっしゃることが、わかってきたような気になってきました。

収録方法の実験記録

●収録方法:

・Zoomによるオンラインミーティングを録画。

・Googleドキュメントを用いて、リアルタイムで三富が議事録をまとめるとともに、文字起こしアプリによる記録も併用。

トークシリーズ「藤さん、今からちょっといいですか?」議事録

●成果:

音声は比較的聞き取りやすい。

●課題:

・Zoomの録画画面について、ギャラリービューを予定していたが、Zoomの設定を誤り、アクティブスピーカービューで録画してしまった。

・Zoomを介すると発言の間合いが上手くつかめず、2人同時に話すことが複数回あった。

・リアルタイムで議事録をまとめることは普段よくやる手法だが、これが録画されて人に見られると意識しだした途端、平常心を保てなくなった。

・文字起こしアプリの精度はまだ低い。