「クリエイトブラボー」では、秋田市内を中心とした11〜15歳のローティーンを対象に、子どもたちの自主性や感性をはぐくむことを目指すワークショップを開催しています。

今年は、秋田公立美術大学の大関智子准教授(美術教育センター)による「画材ラボ」を実施しました。普段使い慣れている絵の具やクレパスといった身近な画材が、いったい何からできているのか、いろいろな角度から観察することでその謎を解き、自分で自由に設定したテーマにそって、彩り豊かなオリジナルの画材を制作します。

今回は、【水彩絵の具】と【クレヨン】の2つの画材をセレクト。募集開始後すぐに応募してくれた参加者たちが、それぞれのペースで楽しみながら取り組みました。

水彩絵の具編

《水彩絵の具編の流れ》

①ミニ講義

②アイデア出し

③絵の具作り

④作った絵の具をつかってみる

⑤まとめ

夏休み中の8月9日(土)、小学生から中学生までの10名が大学へ集まり、5つのテーブルに分かれて道具や材料を囲んで席に着きました。

(1)ミニ講義では、チューブ絵の具と筆と紙パレットを使って、画用紙に試し描きをしてみます。みんな、戸惑うことなく描くことができました。しかし、大関先生から「なぜ描けるのでしょうか?」という問いかけがあると、あまりにも当たり前で、全員答えに窮してしまいます。

そこで、先生の試し描きをハンディー顕微鏡で拡大して見てみると、肉眼では確認できない現象として、紙の繊維に粒子がのこっていることがわかります。

紙やキャンバスに絵を描くことができるためには、顔料だけでは不十分で、「展色剤」と呼ばれるのり剤と混ぜることによって、はじめて絵の具として使うことができます。私たちが学校教材などで見慣れているチューブ絵の具は、基本的に顕色剤(顔料=色の粉)と展色剤(接着剤=のり)と助剤(防腐剤など)をすでに混ぜ合わせて作られているのです。世界最古といわれるフランスのラスコー壁画や、日本でもっとも古い高松塚古墳の壁画でも、こうした仕組みは基本的に同じであるとのこと。さらに、先生が持参してくれた鉱石や膠、アラビアゴムといった原料を観察しながら、絵の具の仕組みを分解していきます。そして、この仕組みを理解するきっかけになるよう、小さな水彩パンが15個入ったケースを一人ずつに渡し、15色の水彩絵の具を作ることになりました。

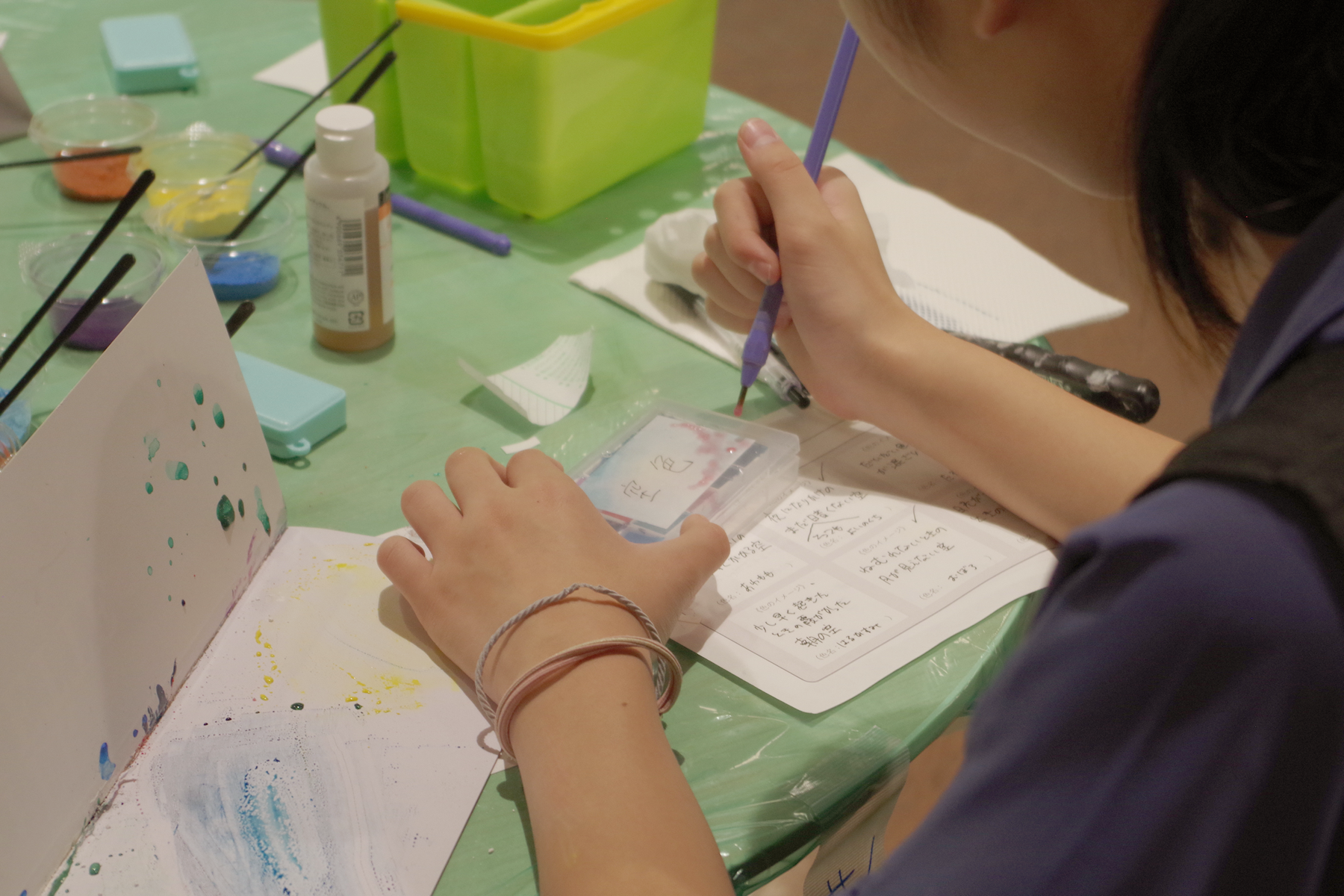

ミニ講義の後は、テーマや色のイメージ、色名を記載できる「ワークシート」が配られ、どんな絵の具を作るのか、各自がアイデアを出していきます。

そして、いよいよ(3)絵の具作り へ。

先生から13種類の顔料と、アラビアゴムとハチミツが各テーブルに配られ、配合と手順が説明されました。

顔料:1 + アラビアゴム:1 + ハチミツ:0.5(保湿、防カビのため)

①パレットの上でペインティングナイフを使って混ぜる

②ツヤが出るまでよく練る(試し塗りで色を確認)

③完成したら水彩パンに移す

大関先生の実演後、いよいよ参加者が各自のアイデアにしたがってチャレンジしていきます。最初は選んだ顔料とアラビアゴムとハチミツを、慎重に試しながら混ぜ合わせます。ペインティングナイフで質感を確かめながら、時に緩やかに、時に力強く練り上げ、小さな水彩パンに自分で調合した絵の具を注意深く収めていきます。

たとえば、同じピンクに見えるけれど、顔料のわずかな調合によって生じる違い。そうした点も確認しながら作っていきます。参加者全員が1時間30分以上たっても、集中力を欠くことなく、黙々と手を動かしながら取り組んでいました。こうして、どれひとつとして同じものが存在しない、唯一の絵の具セットができあがりました。

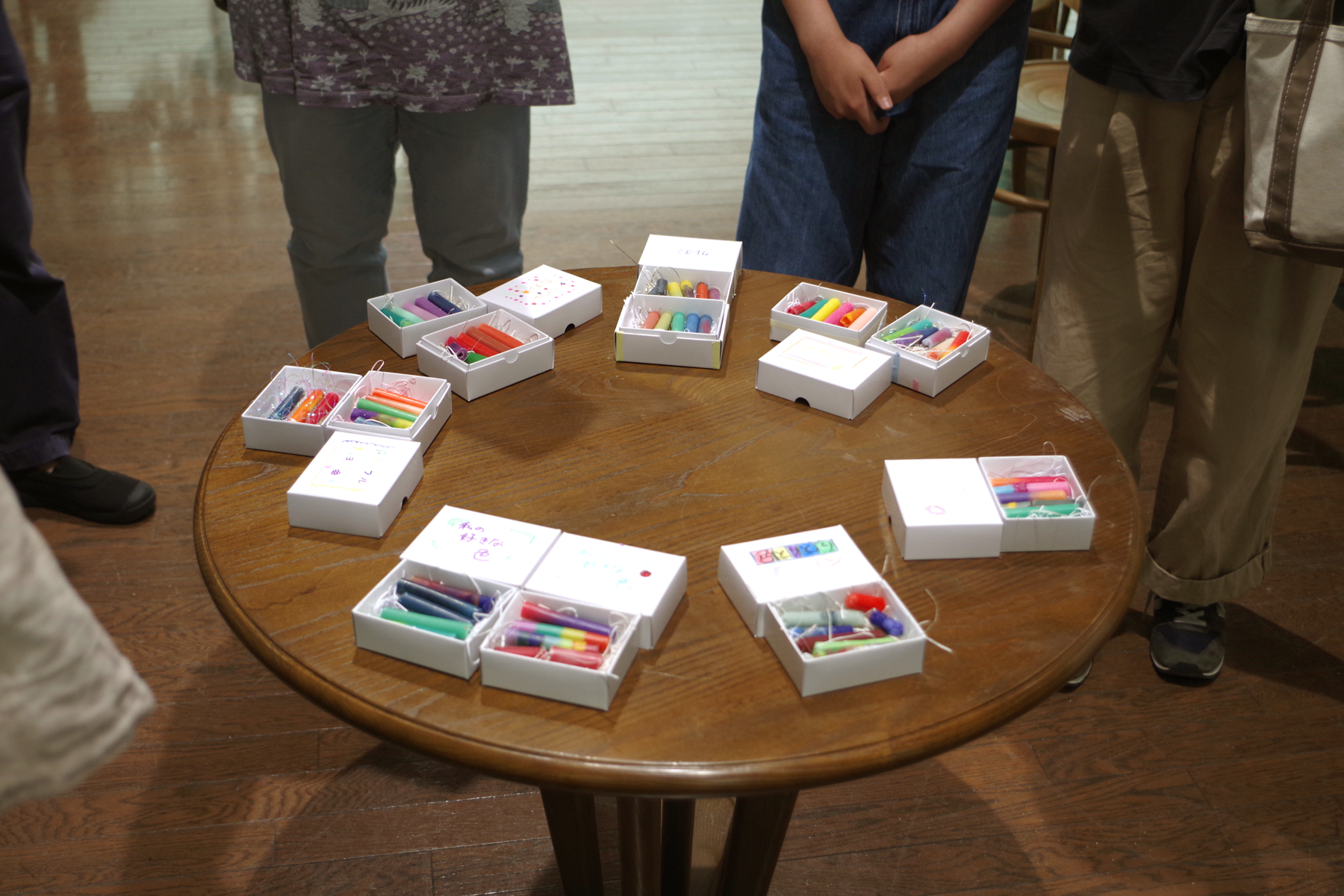

シールラベルにタイトルなどをつけて、ケースに貼っていきます。最後にひとつのテーブルの上に全員のケースを並べて、どんな絵の具を作ったのか、お互いに見せあいました。

大関先生からの「画材ラボは学校の図工の時間とは様々な点で違いがあるけれど、絵の具に限らず、使い慣れているものが、どのような仕組みでできているのか、関心を持ったときにもっと様々な世界が見えてくる」、という言葉で締めくくりました。

クレヨン編

《クレヨン編の流れ》

①ミニ講義

②アイデア出し

③クレヨン作り

④クレヨンを使ってみる

⑤まとめ

8月10日(日)、今日はクレヨン編のワークショップです。参加者は大関先生と向き合い、さまざまな材料が並べられたテーブルを囲みます。

はじめに、大関先生によるクレヨンの歴史についての簡単なレクチャーがあります。諸説ありますが、アメリカから輸入されたのが日本のクレヨンの始まり。大正時代には国産のクレヨンも誕生したようです。ちなみに、語源はフランス語で、‘craie’(チョーク)と ‘on’(小さなかけら)を組み合わせた言葉とのこと。

子どもたちにとっても身近なクレヨンが、案外新しい画材であったことに、みんな驚きました。レクチャーから思いがけない発見があります。

導入の後、先生が準備してくれたさくらクレパスを使って、画用紙に試し描きし、描いた線を直接指で触り、描き心地や質感を確かめてみます。絵の具とは違い、厚みがあるのがその特性の一つ。「なぜこのように厚みがあったり、伸びる感じがあるのでしょうか?」という問いかけから、材料を分解しながら、その謎を解明していきます。絵の具と同様、クレヨンも顔料だけでは定着させることができません。クレヨンの中身は「顔料+ミツロウ」が主成分、さらに滑りをよくするために「タルク+ステアリン酸+リンシードオイル」を加えて、それらを調合し混ぜ合わせています。

今回は、この5つの材料を次の分量で混ぜて、クレヨンを作っていきます。

①ミツロウ(大さじ2)

②タルク(大さじ1)

③ステアリン酸(大さじ1)

④リンシードオイル(スポイト半分)

⑤顔料(少量)

材料を確認したら、大関先生の実演からスタートです。

アルミカップ容器の縁に注ぎ口を作り、木製マドラーをマスキングテープで取り付けます。その中に5つの材料を分量ごとに入れていきます。それをホットプレートの上で混ぜながら溶かし、チューブに注ぎ入れ、水のなかで5分ほど冷やし、最後にチューブから取り出します。これで完成です。

この流れを理解した上で、どんなクレヨンを作るのか、「ワークシート」を使いながら、(2)アイデア出し をしていきます。

そして、いよいよ(3)クレヨン作り、本番です!

全工程を「アルミカップと木製マドラー、マスキングテープを使った容器作り」、「原材料置き場①:ミツロウ・ステアリン酸」、「原材料置き場②:タルク・オイル」、「原材料置き場③:顔料」、「調合した原材料をホットプレートで溶かす場所」、「原液をチューブに入れる場所」、「水を張ったボウルを使って冷却する場所」、「チューブからクレヨンを取り出す場所」、と8つのパーツに分節化し、参加者同士で場所や道具、原材料をシェアしながら各自のペースで進めていきます。

参加者はそれぞれシンプルに一色から作り始めていました。1本、2本と進めていくにつれ、いろんな色にチャレンジしていきます。また、チューブにうまく注ぐことができなかったり、チューブからクレヨンをうまく取り出せなかったりと、失敗してしまう時もありましたが、再度チャレンジできるところがラボのいいところ。教えてもらったり、他の人のしぐさを見たりしながら、取り組んでいきます。

ある参加者は、ホットプレートに並び始めた他の参加者の余った液体原料をみて、それらを再利用することを思いつき、7色のクレヨン作りに挑戦。最初は自分の好きな色のクレヨンを作ろうとしていたのですが、柔軟に計画を変更し、全く違うアプローチを試すことができることも、複数人で取り組むワークショップの魅力的なところです。

また、途中で折れてしまったクレヨンを、“溶接”と称し、残った液体原料でまるで金継ぎのように繋ぎ合わせることに取り組む参加者も。

最後に、作ったクレヨンを持ち帰るための白い箱と紙パッキンとラベルを準備し、各自でラッピングをしてもらいました。この世にふたつとないクレヨンの出来上がりです。

今回、数名の保護者の方々もプログラムを一緒に見守っていました。「家でも自分たちでクレヨンが作れないかな?」という声に答え、大関先生は顔料とミツロウだけでクレヨンを作ってくれました。「滑らかさはないけれど、たとえば家にあるスパイスやお茶の粉末などを顔料にして、ミツロウと混ぜるだけでも作ることができます。」と参加者親子に伝えました。「カレーにまつわるクレヨンを作ってみようか?」と親子で話しながら、会場を後にしていました。

2日間を振り返って

パッケージ化されたキットを提供して画材を作ることを楽しむワークショップとは違い、原材料を準備しつつ、“ラボ”という設定で、たとえ失敗したとしても、その場で感じた疑問にも柔軟に対応する場を実験的に設けました。手を動かし現象が起こるなかで生まれた問いに対して試行錯誤してみたり、あるいは偶然思いついたアイデアを形にしてみたり。こうしたプロセスを通じて、見慣れた画材に少しでも関心を持ってもらうことを目指した企画でした。画材を含め、世界には探究に値する仕組みがありながら、普段は違和感を抱かないように埋め込まれているように思います。今、目の前にある画材も、きっと思いがけない疑問や試行錯誤や思いつき?から生まれてきたもの。そんなことを考えながら試して確かめる機会を、今後も設けていきたいと思います。

レポート:木田歩

Information

クリエイトブラボー 「画材ラボ」

水彩絵の具編 8月9日 (土) 9:30−12:30

クレヨン編 8月10日 (日) 9:30−12:30

※本イベントは終了しました。

■会場:秋田公立美術大学アトリエももさだ内 市民ギャラリー

■対象:11-15歳

■定員:各回 定員10名

■参加費:各回3,000円(材料費・保険料込み)

■持ち物:汚れてもよい服装(エプロンなどの着用も可)、雑巾(汚れてもよいタオルなど)、飲み物、マスク(クレヨン編のみ)

■講師:大関智子(秋田公立美術大学 美術教育センター准教授)

■主催:秋田公立美術大学

■企画運営:NPO法人アーツセンターあきた

■お問い合わせ:NPO法人アーツセンターあきた

[TEL]018-888-8137 (受付時間平日9:00-17:00)

[E-mail]createbravo@artscenter-akita.jp

[WEB]www.artscenter-akita.jp

担当教員より:見慣れた画材を、少しだけ違う角度から

大関智子 Tomoko Ozeki

私が専門とする日本画分野は、伝統的な材料と技法によって絵を描きます。指先と体温により絵具を練ったり、混色やグラデーションが難しく決して簡便な手法ではありませんが、それらが古来の人間による表現の営みから生じた結晶だと気づいたとき、ロマン溢れる愛おしいものとなって目に映ります。本ワークショップは、「普段使い慣れた画材を、いつもと少しだけ違う角度から見てみる」ことをテーマに、効率化が加速する今だからこそ、省かれた部分に何かを見出す体験を皆で共有することを目標としました。最初の発問にキョトンとした子どもたちも、組成や定着の仕組みを理解すると枝葉が伸びるように視野を広げ、自分なりの工夫を凝らしながら意欲的に制作を進めていく姿がとても印象的でした。また、今回行った既存のものを分解し再び構成するという工程は、自由度が高いが故の難しさがあったと思いますが、つまずきをチャンスに変えるアイデアや、画材づくりを自身の表現の場として捉える姿勢など、私自身も子どもたちから多くのことを学ぶ充実した時間となりました。今回のワークショップが子どもたちにとって、日常にあふれる「当たり前のものやこと」を見つめ直すきっかけとなれば嬉しく思います。