江戸時代の紀行家・菅江真澄の旅の軌跡と

現代美術との接点とは

江戸時代後期に活動した紀行家で博物学者の菅江真澄。旅の中で残した言葉や図絵などの記録に宿る創造性に着目し、現代美術の視点で複数のプロジェクトを進行させた展覧会「ARTS & ROUTES –あわいをたどる旅-」が2020年11月28日から3月7日まで、秋田県立近代美術館(横手市)で開かれました。

▼展覧会関連記事は#ARTSROUTES

現代を生きる表現者たちは、菅江真澄の旅の軌跡やその記録に対して、どう応答したのでしょうか。2020年12月12日(土)、出展作家・迎英里子による《アプローチ6.1》のパフォーマンスの後、展覧会会場にてトークイベント「越境と発見:菅江真澄と現代美術の接点」が行われました。展覧会アーカイブとして、トーク記録を公開します。

展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」

トークイベント①「越境と発見:菅江真澄と現代芸術との接点」

日時|2020年12月12日(土)14:00~15:30

会場|秋田県立近代美術館 5階中央ホール(秋田県横手市赤坂富ケ沢62-46)

登壇者|出展作家 岩井成昭/長坂有希/迎英里子

ナビゲーター|石倉敏明

藤本悠里子(司会):これより展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」のトークイベントとして、「越境と発見:菅江真澄と現代美術の接点」を始めます。ナビゲーターは本展のリサーチアソシエイトでもある石倉敏明さん、ゲストは出展参加の長坂有希さん、岩井成昭さん、迎英里子さんです。モニターに映っているアーティストの長坂有希さんは、リサーチとストーリーテリングを制作の主軸とし、さまざまな土地で人やものとの出会いから新たな物語を紡ぎ出し、写真や映像、オブジェやテキスト、朗読やパフォーマンスなどメディアを組み合わせた作品を制作しています。本展では、秋田での滞在制作によって木や植生のリサーチを進め、青森県出来島海岸の最終氷期埋没林との遭遇を起点に、移動とエコロジーを模索するプロジェクトを展開しました。第2室にて《われらここに在り、漂う森をおもう》を発表されています。

岩井成昭さんはこれまで、在留外国人や移民問題、人口減少や少子高齢化など地域が抱える社会課題に芸術から応答する活動を試みてきました。本展ではグローバルな消費の拡大によって速度がますます速くなる社会において、大衆の移動を容易にした車や疑似体験を、現実を限りなく近づける映画産業を介することで現代における旅と創造の関係を再考しました。第3室にて、インスタレーション作品《to the point of no return…帰らざる場所へ》を発表されています。

迎英里子さんは貿易や屠畜など、社会や自然界にある仕組みや構造を自作の装置を使用したパフォーマンスを通じ、世界の連続性や構造を描出する作品を制作しています。本展では、人やものが国境などの境界を越えて移動する仕組みに着目し、調査制作を進めました。第4室に展示されている《アプローチ6.1》では、6名のパフォーマーの行為によって構成されるパフォーマンスの映像が展示されています。会期中には展示室内にて、実際にパフォーマンスをおこなうイベントも開催しています。

石倉敏明さんは人類学者として、日本列島、インド、ネパールをはじめ、環太平洋地域を対象とする山の女神についての比較神話調査をおこない、近年は秋田を拠点に北東北の文化的ルーツに根差した芸術表現の可能性を研究しています。本展では、哲学者・文化人類学者の唐澤太輔さんと共に、旅と記録の背後に宿る創造のかたちについて検証するプロジェクトを展開してきました。石倉敏明さんをナビゲーターに、出展者である長坂有希さん、岩井成昭さん、迎英里子さんにご登壇いただき、現代における表現者たちは菅江真澄の旅の記録、活動の軌跡にどう応答したかをテーマにお話しいただきます。

江戸時代の紀行家・菅江真澄の創造性に、

現代美術はどう応答したのか

石倉敏明:ご紹介ありがとうございます。コロナ禍でこうしてマスクをして、互いに2メートル離れて、しかも寒いホールで厚いコートを着込んで行うトークイベントというのは、なかなか珍しいのではないでしょうか。この秋田県立近代美術館が、秋田の中でも雪深い地域にあること。そして、今年のパンデミックの状況など、いろいろなことが重なり合ってこういう場が成立していると思います。今日は、長坂さんはオンラインで、岩井さんと迎さんは会場で参加という形になります。3人の作家さんにはまず本展の展示作品について、ご自身の活動と照らし合わせながらご紹介いただきたいと思います。

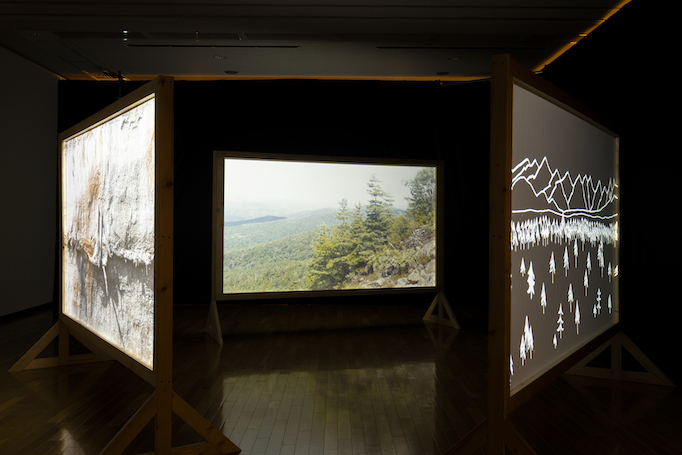

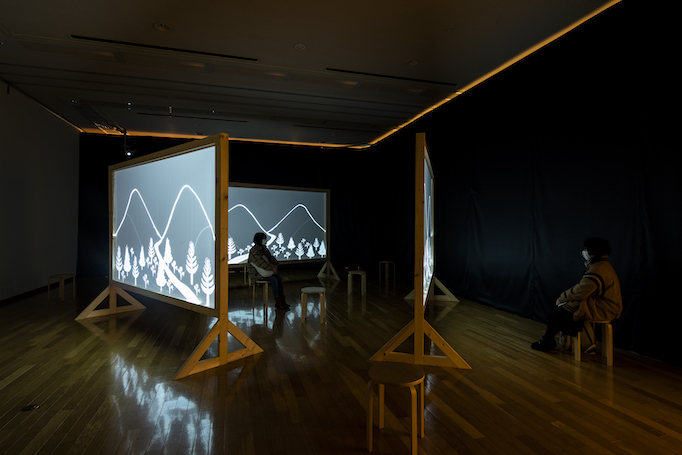

長坂有希:長坂です。よろしくお願いします。今回、展示させていただいているのは《われらここに在り、漂う森をおもう》という3つの映像によるインスタレーションです。長さとしては20分ぐらいで、「ある科学者」と「私」の2人の人物が、早朝の海辺で会話をしているという設定の物語です。映像には2人の目の前にある海の風景、そしてその上にさまざまな風景や心の中にあるイメージがドローイング・アニメーションとして重なってくるという作品になっています。

長坂:私がこの作品をつくることになった経緯を少しお話しします。参加している作家の中で、秋田に在住せず秋田公立美術大学に属していないのは私だけで、この展覧会の前にプレ展覧会をして、それを踏まえて本番のこの展覧会にもっていくという2つの展覧会形式でオファーをいただきました。1つ目の展覧会では菅江真澄さんが図絵の中で描いていた木の絵に興味をもち、その木の絵を写してみたり、描かれた木を実際に見に行ったりというようなリサーチをしました。その中で気付いたのが、菅江真澄さんは木を「個」として、1本ずつ描いているように思っていたのですが、実際に生えている木を見に行って私が感じたのは、木は「個」として存在しているのではなく、その周りに生えている「木たち」というようなグループで存在していたり、長い間生きている木は周りの住民がずっと世話をしていたという人とのつながりだったりとか、もしくは水源を供給していた泉との関係性によってそこにあるというような、いろいろな物事とのつながりの中で存在しているということに気付きました。それらの環境や関係性をもう少し見ていきたいなと思ったのが、この作品の始まりになっています。(参考:写すことで意識的に「ずれ」と向き合う「木:これから起こるはずのことに出会うために」、イメージの再創造から「動く森」へ。長坂有希による二つのプロジェクトの間に)

埋没林のいきさつを通して、

「移動」と「定着」を物語る

長坂:ちょうどそういうことを感じていたときに、秋田に住んでいる知り合いから、青森県つがる市にある出来島海岸の最終氷期埋没林について聞きました。埋没林とは簡単に言うと何かの現象によって埋もれてしまった森のことです。その埋没林があることによって、その場所や東北地方にかつて今ある森とは違った森があったということが分かり、そして、埋もれなかった大部分の森は何かのせいでなくなってしまったということを示していて、とても面白い存在だなと思いました。なので、2つ目の作品はその埋没林をテーマにして、「木たち」とかその周りにあった生態系がどう変容していったのかを調べてみようと思いました。本当に局地的な、津軽にある埋没林に起こった特定の出来事。私はこれをドラマと呼んでいるんですけど、それについても知りたかったし、埋没林のいきさつについて調べることによって展覧会全体のテーマであり、菅江真澄さんの人生の大きな要素でもあり、私の人生のテーマでもある「移動」と「定着」についても考えられるのではないかと思い、このテーマを設定しました。

具体的には今年の3月ぐらいから秋田にお邪魔させていただき、地形学者や古環境学者、森林生態学者の方々にお話を聞いたり、関連の文献を読んだりしながらリサーチを進めました。8月に再度秋田に滞在し、その際に青森県の出来島海岸埋没林と、秋田県の森吉山、岩手県にある早池峰山を訪問して、さらにリサーチや素材集めをし、それらを持ち帰って作ったのが今回の作品になります。この科学者も海で起こった会話も実在するものではなく、リサーチから得た知識や素材を架空の物語に落とし込んで表現するという形になっています。私は映像とかドローイングとか、パフォーマンスとか写真とか、いろいろな表現方法で制作をしていますが、制作の根底にあるのはいつも物語とか、物語るということです。今回の作品もそういう意味では過去の作品と一貫していると思っています。

今回の作品では声を使って物語を語っていて、字幕ではなく、音声で日本語と英語を入れています。もちろん秋田で作品を展示するにあたり、お話を聞いて分かってもらいたいと思い日本語を使っています。それと同時に、私は海外で長く生活をしていて、今も日本と香港を行き来しながら普段は英語を使って生活しています。秋田だったり東北地方の局地的なお話を英語で語り、他の地域の人たちに伝えることも大切だと思い、日本語と英語のナレーションを同時に流しています。ほとんどの人は多分、どちらかの言語を選んで聞くと思うのですが、私のようなバイリンガルは日本語も英語も同時に聞いてしまうので、ややこしくてどちらにも没入できないというような体験になると思います。たまたまバイリンガルの友人が作品を見てくれて、すごく気になるけれど集中しづらくて作品を5回観たと話してくれて、私がいつも感じていたり、捉えたかった感覚が伝わっているのかなと思ってちょっとうれしく思いました。

映像としては大部分が2人が今見ている海の風景です。現在の映像に3万年前とか、もう今はないことだったり、すごく離れた場所だったりを表現しているドローイングを合わせています。頭の中にある形をもたない考えとか、ここにないものを表すためにすごく有効なのではないかと思い、ドローイングを使いました。今回の作品は展示が始まった時点で自分が納得のいく形で完成したものではなかったので、実は今日、違うバージョンに差し替えさせていただきました。これも完全に完成しているわけではありません。当初から意図したわけではないのですが、作品も現在進行中というか、移動中です。

石倉:ありがとうございます。この展覧会では、菅江真澄の像が来場者を迎え、第1室では、真澄が秋田を訪れた江戸時代後期の鳥海山と、その後の大地震によって沿岸部が陸地化した後の鳥海山麓の景観図を比較することできます。それから明治時代に秋田を旅した蓑虫山人の作品や、秋田に生まれた「農民彫刻家」皆川嘉左エ門さんなど、真澄のスピリットに連なる近現代の作家たちの作品が「菅江真澄プロジェクト」として展示されています。続いて、鹿島様・鍾馗様などの藁人形の道祖神を取り上げた「秋田人形道祖神プロジェクト」へと展示は続きます。本展は菅江真澄の業績を検証するタイプの展覧会ではないのですが、真澄という象徴的な存在と共に歩み、真澄の生きた時代から現代へと、少しずつ風景が変わっていくような、そういう展覧会になっていると思います。

第2室に入っていくと、真澄が描いた木の絵がガラスケースに展示されていて、エコロジカルな見方が深まっていくような構成になっています。ここで、ちょうど長坂さんが近年取り組んできた植物をめぐる主題へと接続されていくわけですね。今回の新作となった長坂さんの映像作品には、生きたまま出来島海岸の地層の中に埋め込まれてしまった「埋没林」の、非常に鮮やかな光景が映っています。酸化も腐敗もせずに水没した、3万年前の森の姿です。それまではゆっくりしたペースで発達してきた森の生態系に、突如土砂崩れという急激な変化が起こったことによって、最終氷期の針葉樹が奇跡的に残りました。また、1万3000年前頃に氷河が溶けて海が陸地へと進出すると、かつてそこにあった森の植生が、別の場所へ移動していくことになります。人間のスケールを超えた植生の移動という主題が、ここに鮮やかに立ち上がってきます。

長坂さんの作品は、こんなふうに3万年ほどの時間をめぐる壮大な時間と、植物という人間ではない存在の「移動」を浮かび上がらせてくれるものでした。この作品について、お話しいただけますでしょうか?

人間だけではなく、生きものにとっての

「移動」と「定住」。その狭間で

長坂:リサーチを通して収集した情報は結構無機質というか、そんなに個人的なものではないんです。それをもっと鑑賞者に近いものとして届けるためにはどうしたらいいのかと思うと、やはり知識とか、見解とか、目線とかは実際の生身の人との接点によってもたらされるものだという考えに至りました。実際に複数の科学者の方たちにお会いしましたが、一人の人物が語るほうが情報を届ける上では効果的なのではないかと思いました。もうひとつ、本当は埋もれた森に語ってほしかったというのがあるんです。だけど、それはあまりにも超自然的というか、SFじみた感じになってしまって。そこで私たちが持っていない知識をもたらしてくれる誰かという意味での科学者という存在を、私が物語の中でつくり出しました。この存在は埋没林の語り部みたいなもので、彼はこの埋没林に魅せられたからこそこの場所に定住し、ずっとこの場所を通して他の場所とか、違う時代のことを考えている。そういう意味では私の中ではこの科学者と埋もれた森は一体化した存在になっています。

石倉:とても面白いですね。科学によって地形を深く読み解き、芸術によって埋もれている物語を読み解いていく。例えば3万年前に森があったという場所でアーティストと科学者が対話することによって、遠く離れた時代の現実が目の前に蘇り、現代的な科学と芸術の間に、何か新しい領域が浮かび上がってくるような印象をもちました。

例えば、寒冷期の日本海沿岸部にあった植物群は、気候環境が急激に温暖湿潤に移り変わっていったときに、実や種を鳥とか風、昆虫、動物たちに運んでもらうといった内容も語られていました。動物のように自分の意思で動いていくだけではなくて、実は気候や異種との関係によって移動していく生物も存在している。長坂さんの中には、そのような、人間ではないものたちの移動についての関心があったのでしょうか?

長坂:そうですね。多分いろいろなこととのつながりがあるのですが、考えられることが3つぐらいあります。1つ目の展覧会で菅江真澄さんの木について考えて、そのつながりで森とか、そこに住んでいる生きものという意味で自然や植物について考えていったという流れがありました。菅江真澄さんの目線とか、彼の姿勢を自分の中に取り入れたいと思って木を写した経験を通して、菅江真澄さんはマルチスピーシーズという、人間だけではなくいろいろな種が一緒に生きているという考えや宇宙観をもともと持っていたのではないかという感覚がありました。木は根を張るという意味では定着や定住というイメージがあるのですが、実は移動するという意外性など今まで気付かなかった点に光が当てられるのではないかというのもありました。

これは私の中でまだはっきりしていないことなのですが、人間の移動や定住を考えるときは自由とか不自由ということとつながっている気がします。自分の意志で移動しますとか、もしくは国の権力や紛争があって移動しなければいけないとか。移動できませんというのは、自由がない、不自由ということにつながります。それはすごく人間の社会的な話な気がします。そうではなくて生きものとして、どういう移動と定着があるのかなと考えたときに、人間だけではなく木とか動物を含めた生きものを通して考えてみたいと思いました。まだ私も言葉にしてうまく話せないのですが、そういう混じり合った状況と感情があったときに出来島海岸の埋没林に出会い、これでいこうと思ったというところですね。

石倉:人間以外の生きものとの関係を問う長坂さんの表現が新鮮でした。北東北では3万年以上の歴史を超えて、森の風景に大きな自然史的ドラマが起こっています。そして、この時代には既に人間が暮らしていたわけですよね。ですから、実は旧石器時代に生じた大変化の時期にも、縄文時代に起こった気候変動の変化にも、当時の東北の住民は立ち会っていたかもしれない。それを考えるとすごく不思議です。長坂さんの作品には人間の声だからこそ感じられる、そうした想像力の厚みが宿っています。人間ではないものの移動を扱っていながら、「人」を感じさせるというか、とてもパーソナルな次元で鑑賞者に語り掛けてくる親密な作品だと思いました。

記憶を巡り、過去の断片を再構築した

「放浪」の旅のリアル

石倉:さて、植物の移動を想像させてくれる長坂さんの作品の後、岩井成昭さんの作品が設置されている次の展示室に移っていきます。今度は、工業化された世界を想像させてくれる、自動車のシルエットが現れます。周囲には秋田の鉱山地帯のイメージも展示され、中央部は非常に本格的なインスタレーションになっています。岩井さん、ご自身の今回の作品についてご紹介いただけますでしょうか?

岩井成昭:私の今回の作品ですが、あの部屋に入ると自分が事前に想定していたより、とても静かな作品になったという感覚があります。照明をかなり落としていて、音もしないし、鮮やかな色彩もありません。黄色を基調色としたモノクロームのトーンでまとめています。作品全体の不明瞭なイメージ作りも演出ですが、それにしても静かです。

今回の展覧会は、菅江真澄というメインテーマがありました。彼と自分自身の関係を考えたときに、やはり「旅」をすること、そして故国を離れて異邦人として客死することを想像し、そして思い浮かんだのが「放浪」という言葉でした。私は幼いころから「放浪」という言葉に憧れて育ってきたようなところがありました。一方で、現在はコロナ禍において放浪はおろか、行動範囲が限定される状況がありました。その中でネットの情報を旅するとか、日常を旅する、自身の生活圏を旅するなど、いろいろ代替的な概念が試されましたが、結局、自分がこの時間を有効に使うためには、これまで経験してきた記憶を巡り、過去の断片を再構成していくことが、今一番リアルな旅ではないのかと思いました。(参考:岩井成昭インタビュー「リサーチと多様なメディアでのアプローチによって土地の姿をあぶり出していく」)

ところで、私の家は少しだけ変わっていて、両親は私を小学5年生から一人で映画館に行かせてくれました。その頃映画館によく掛かっていたのが、アメリカン・ニューシネマのロードムービー。正確にはロード・トリップ・ムービーと言いますが、それを見て旅というものに憧れていました。そこに登場していたいくつかの象徴的なモチーフが、今回の作品に使われています。制作のプロセスでは常に真澄について考えていましたが、結果的に、彼の存在を意識するほどに実作品とは距離が離れていくような不思議な体験をしました。

石倉:菅江真澄という存在との心理的な遠さや近さといった「距離」を楽しむようなところがあったんでしょうか。

岩井:そうですね。1960~70年代のロードムービーというのは、主人公があてのない旅を続けながら、空虚に思える自身を実存として捉え直したり、人間関係を変化させたりしていく内容が多い。そして、アンハッピー・エンディングが定形です。つまり、真澄と私のように訣別も生じる(笑)。その中で、移動の象徴として使われていたのが、マッスルカーと呼ばれる大型のアメ車であり、モンタレー1963年型という今回の作品の主役がまさしくそれです。現代の価値観で見ると、肥大したようなこの時代のアメ車は、時代錯誤な敗者にもみえますね。

石倉:展示室には、アメリカ映画のワンシーンのような壮大な景観をバックに撮影された車の写真が掲示されていました。中央部には、暗い照明の中でぼんやりと浮かび上がる、薄い幕に覆われた車のシルエットが印象的です。岩井さんが小学生のときから映画を通して触れたアメリカは、そのような幕の向こうにあるものだったのでしょうか?

映画のスクリーンを通して異国を想像する、ということは、真澄の記録を通して遠い異郷を想像する体験にも繋がってくるように思います。江戸時代の人びとは、菅江真澄の書いた地誌や図絵を通して、当時の辺境であった東北とか蝦夷地を想像したはずです。

岩井:今回はそれもライトモチーフのような扱いです。私たちは真澄の記録によって、彼が旅の中で何を見たのかを追体験します。でも、彼は旅そのものにはあまり言及していない。つまり私たちは、真澄の旅の多くの部分を想像で補うわけです。今回、ある映画の中で走っているアメ車の原寸大モデルを作りましたが、主に映像から細部のサイズを割り出して図面化しています。これも映画のシーンという記憶の断片から組み立てていく行為であり、実際にその多くはおぼろげで、つまるところ白昼夢のようなものです。ですから、先ほどもお話ししたように、写真のイメージはモノクロームであり、車もベール越しに透視せざるを得ない曖昧な像としてあり、あくまでも記憶を巡る不確定な旅として構成されています。

石倉:20世紀は、「エジソンとフォードの時代」と言われるように、アメリカという国がとても大きな存在感を持つようになって、電気と自動車、石油エネルギーによって人々の生活を作り変えていった時代でもあります。日本の若者がアメリカに憧れるということは、もちろんアメリカという土地に託された自由に憧れる、ということもあるけれど、自動車に乗って移動できる便利さとか、電力や石油の膨大で浪費的なエネルギーへの懐疑にもつながってくると思うんです。岩井さんの作品は、そういったものに対する素朴な憧れだけではなく、少し距離をとって眺め直すというな、批評的な距離を感じさせてくれます。また、同じ展示室には鉱物や鉱山の絵画など、地下資源に関する近代作家の絵画も展示されていました。

岩井:エネルギー資源への批評性は意識していました。長坂さんの展示室に入る前に展示されていた「旅する地域考」のプロジェクトにも私は関わっていて、その一環で鉱山や地下資源を調査したことがありました。秋田は石油や天然ガスも出るし、さまざまな鉱石が産出された特殊な地域だと思います。菅江真澄も阿仁や院内などの鉱山を見て回っていますよね。同じ部屋のガラスケースには、秋田県立近代美術館の収蔵作品から、尾去沢鉱山や小坂の精錬所などを描いた作品を展示しています。私の作品ではヒッチハイカー達の写真も大切な要素ですが、彼らが佇んでいる風景はそういった地下資源やエネルギーに深く関わる場所です。

石倉:写真に出てくる「HOME」という文字が印象的でした。アメリカという国はある意味では自然破壊や外国での戦争にも支えられながら、「快適なマイホーム」という理想像を世界中に広めていったと思います。ロードムービーなどの対抗文化は、そうした矛盾を炙り出してくれましたよね。岩井さんの作品から、日本の現代史は、アメリカと日本の「HOME」の間で揺れ動いてきた、ということを感じました。例えば柳田國男は菅江真澄のことを「旅をして帰らざりし人」って呼んでいますが、岩井さんの作品からも「家に帰ること、帰れないこと、帰らないこと」という批評的な問いを感じます。

石倉:さて、迎さんの《アプローチ6.1》に移ります。迎さんの作品は、ある意味では人間的なノスタルジーや情緒をできるだけ遠ざけたような、クールな視点を感じさせてくれます。見方によっては細胞の分子構造みたいなミクロの世界にも、個人や社会を超えた大きな世界にも見えてきます。先ほど行われたパフォーマンスでも、人工的な次元と自然現象の次元を敢えて分けずに、仕組みや働きという観点から「境界性」を浮き彫りにする方法が、とても新鮮に感じられました。迎さん、少し紹介していただけますでしょうか?

国境や境界はどう生まれてくるのか。

見えない構造を立体に移し替え、動きを再構築

迎:迎英里子です。第4室で、6人でパフォーマンスをしている作品《アプローチ6.1》を展示しています。今回は移動と境界線をテーマとしました。私は毎回、社会とか、自然界にあるシステム、例えば貿易だったり屠畜、国債だったり、機能しているけれど目には見えないものの構造をモチーフにして、それを下敷きに、その構造を立体に移し替えて操作して動きを再構築するというパフォーマンスを行っています。(参考:迎英里子+飯岡陸トーク「パフォーマンスは、物質の身体性を見せるもの。人間は自由に動く装置のひとつだと思う」)

今回の展示のプロジェクトが菅江真澄を起点にするということで、私自身、あまり真澄の人物自体にぴんと来なくて。そうしたときに真澄の解像度をすごく下げてみると「移動した人」だということで、移動というものを考えようと思いました。この作品を考え始めたのは3月、4月ぐらいで、新型コロナウイルス感染症が結構、流行り出した時期で。そのときに感染者数を県や国ごとにカウントしているのが、不思議な、変な感じだなというふうに感じました。県境って別に何も隔たるものはないのに、そこを通るだけで数が変わっていく。例えば、日本から海外であれば境目に海がありますが、EUであれば地続きで壁が建っているわけでもないのに、そこで数がカウントされる。境界線があることによって移動が可視化されるのかなというふうに考え、境界とは、移動とはどういうものだろうと自問しました。そのときに、境界や国境がどう生まれてくるのかというのがメインのモチーフになりました。

迎:パフォーマンスは、最初はなんの国境もない状態にあります。黄色い物体がもので、黒い物体が人の動きを象徴していて、最初は自由に動いていますが線が引かれることによって移動する場所が限定されていくんです。例えば人やものが、空港とか港、関税だとか、昔だったら関所など、移動がある場所で限定された状況があって、境界線も最初はただ引かれていただけで接してはいなかったので、そこを通らずに逃げるとか、入ってくることなどが行われていた。それがだんだん、征服したりされたりして国境線が進んでいくというようなストーリーがあります。見えないストーリー、見えないメカニズムというものを無理やり、等身大の装置に置き換えるとどういう構造が生まれて、その結果、ものがどういう動きをするのか。それを体感するということが作品のメインのテーマになっています。

石倉:黄色の物体がモノの移動を、黒い物体がヒトの移動を表していたんですね。とても面白いですが、同時に、ほかの解釈へと逸脱してしまうような多義性を宿しているようにも感じました。人間が空港から運んでくる新しいウイルス、人の持っている情報やお金とか、いろいろなアクターが動き、境界が開いたり閉じたりしている。人間の免疫や細胞膜でも、同じようなことが起こっています。この作品のために、迎さんはどんなリサーチをしてこられたのでしょうか?

迎:そうですね。県境とか国境、難民や民族について調べるようになっていって。先ほど説明の中で言い忘れたのですが、途中で薄いチュールの布を黒いぬいぐるみに掛けるという工程があります。それは人というのは、その土地に所属させられるもの、日本人とか何県人と言われたりするという工程です。でも、ものはそういうことはされていなくて。そういうことも考えると、相対的に不思議なことだなというふうに思ったりしていました。

石倉:生物や国家も、実はチューブのように効果的に何かを通したり、遮断したりしながら、いろいろなものを漏れさせてもいます。迎さんの作品とパフォーマンスによって、こうした「移動と旅」のプロセスの中で領属化させられていくものと、そこから免れるものがはっきりと見えてきたように思います。社会学者のジンメルは『橋と扉』というエッセイの中で、人間は橋や扉を作ることによって異なる領域をつなげたり分離したりしている、つまり境界を更新し続けているのだということを書いています。そのことが、とても鮮明に見えてくる作品だと思いました。

縄文土器、近世・近代資料と

現代における「あわい」

石倉:さて、3人の参加作家のお話からも、それぞれに違った関心と技術、そして異なるアプローチによって展示作品が成立していることがお分かりいただけたのではないかと思います。もう一点、確認しておきたいことは、この展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」には、現代の作家による美術作品と、そうではない博物学的な展示品が同じ空間に同居しているという特徴があると思います。現代のアーティストの作品と同じ部屋、あるいは隣の空間に、菅江真澄や蓑虫山人の描いた図絵や、縄文土器などの博物館資料などが配置されています。例えば、長坂さんの部屋に入るまでには大きな幕があり、菅江真澄が描いた木の図絵の写本類が展示されていますよね。長坂さんはこの展覧会の約1年前に秋田市で行なわれた別の展覧会で「菅江真澄の図絵のイメージを複写する」という主題、あるいは真澄が訪れた場所にじっさい身を置いて描かれた木を描きなおす、というプロジェクトを行なっていらっしゃいました。その前段があったからこそ、実は今作では「漂う森」というより普遍化された主題に移行できたのだと思います。実際の展示室は黒い暗幕で一度遮断されていますが、長坂さんに、菅江真澄の図絵との関係がどう変わったか、うかがってもよろしいでしょうか。

長坂:そうですね。すごく面白いなと思うのが、多分この3人の中で私が一番菅江真澄と向き合ってきたし、真澄に近いものを感じているにもかかわらず、真澄の図絵などの資料と私の作品は黒い暗幕という一番物質的には大きな壁で分けられているんです。それがすごく皮肉というか、対照的で面白いなと思っていました。

私が1つ目の展覧会で菅江真澄さんとどう向き合っていたかをお話しすると、まず彼について調べてみようと思い秋田県立博物館にあるデータベースの図絵をずっと見ていました。どれもすごく素敵な絵なんですけれど、その中でも木を描いている絵がとくに生き生きしていて素敵だと思ったので、真澄さんが描いた木を写すことを通して、その木たちや真澄さんの意識に接近していきたいと思いました。どうして写そうと思ったかというと、真澄さんたちの時代の人たちが何かを勉強するときはもちろん写真やコピーがないので手を動かしながら自分の頭とか意識の中に取り入れていくという行為が普通にされていたからです。もう少し近代になりますけれど、南方熊楠さんも博物館に通っていろいろなものを写しながら、それに意識を入れていく「直入(じきにゅう)」という、心理的に深く没入する行為をされていたということも聞いて。実は私も習字を8年ぐらいやっていたことがあって、全く新しいものは作らずにいかにお手本通りに書くかということだったんですが、最終的にはその人の持っている手癖や創造性みたいなものが出てきてしまうことを経験していたので、今回は写しをしたいなと思いました。

写すことにしたときに秋田県立博物館の方に見本をお願いしたところ、いただいた見本がデータベースで見ている真澄さんの本当の絵ではないということに衝撃を受けました。写本のイメージと本物のイメージは全く違っていて、私が思っていた素敵な絵ではなかった。これはどういうことなんだと調べていくと、原本はあるが傷みが激しいために外に出すことはほとんどしていなくて、今博物館で私たちが見ているものは明治5年に写したものだと教えてもらいました。明治維新によって日本を近代化させるために、それぞれの県にある資源を分かりやすく見せたり調べたりするときに、菅江真澄さんがいろいろな旅をしながら描いた絵とか文章が資源的な目線から見てすごく役に立つので写本が作られたという経緯も教えてもらいました。(参考:真澄が描いた「木」、長坂が写す「木」)

長坂:それならば私が現代において美術作家として違う意図をもって写しをしたらどうなるのだろうと思いました。菅江真澄さんの意識を自分の中に取り入れる、また対象物である木に接近する行為としての写しをしました。そこで得た真澄さんの目線に、自分の目線ともすごく近しいものを感じて。これは一回自分の中に取り入れるともうずっとあるものなので、それを持ち続けたまま今回は漂う森について調べていきました。

じゃあどうしてこんな壁ができたんだろうと考えると、時代と使われる美術表現、メディアと技術の違いなんだろうなと思います。真澄さんの場合は図絵の中で言葉を使って文章を書いて、ドローイングもあって、詩もあって。それらが全てひとつの紙の上に載せられています。今回の私の作品も文章ではないけれど言葉を声にして伝えるという、物語を使っています。そして、ドローイング・アニメーションは基本的には手で描いたものをスキャンして取り込んでいて。手は使っていますが、現代の技術に取り込まれて、プロジェクターという光源装置によって再現され、空間の中に投影されている。このメディアの違い、表現技術の違いによって、作品を成立させるには暗い空間が必要だということで壁の境界線ができたんじゃないかなと考えていました。

石倉:ありがとうございます。実は「菅江真澄プロジェクト」で、いわゆる「図書館本」と「県庁本」という菅江真澄の2種類の写本を並べて展示するということになった理由は、長坂さんがこうした「写し」に関する問題を先行して取り扱われていたからなんです。こうして真澄の写本を並べて比較できるガラスケース展示のパートから、句読点を打つように黒い暗幕を潜りぬけて、映像と音声による長坂さんの作品展示室へと移動します。人間の歴史から、植物の時間軸に入っていく。そこでは、真澄の生きていた江戸時代と写本の描かれた近代から、数万年前の時代へと、大きく時間を越えていくことになります。それは同時に、ガラスに遮断された視覚的な鑑賞体験から、パーソナルな「声」と「語り」に包まれるバイリンガルな音響・映像体験への移動でもあります。

記憶のスクリーンを通してみる

世代としての「主題」

石倉:その後に、今度はもう一度薄暗い岩井さんの作品展示室に入っていく。すると、ヒッチハイクによる放浪や車による長距離移動の主題が立ち上がってきます。岩井さんはたしか菅江真澄という人物に共感しているわけではないんだ、というようなことをオープニング・トークのときにおっしゃっていました。本作に反映されているその距離感も、とても面白いと思います。人物として共感していないと言いながら、やはり岩井さんの作品は真澄という歴史的な存在を強烈に意識していますし、配慮もされていると思うんです。

岩井:はい。長坂さんの作品と菅江真澄の写本との位置関係に暗幕が象徴的に介入していたという話を受けて、私のスペースに関して言及すると、おそらく第3室が最もガラスケースの意味作用が強い部屋ではないかと思います。ガラスケースというのはモダニズム的なもので、現代美術館にはほとんどない。ケースの中には1980年代の絵画もあるので、そんなに古いものではないのに、ガラスケースの中にあることで、モダニズム的な鎮座感を醸し出しているのが印象的でした。その中に菅江真澄の資料と現代の作家たちが描いた鉱山風景が共存している。しかし、それはガラスケースという過去の領域内に存在する。近代美術館の設備が作りだす時系の断層をトータルなインスタレーションとして利用できたと思います。

石倉:普段、ガラスケースに入っているものは蛍光灯の下で鑑賞することが多い。対象をはっきり見るために、蛍光灯が天井からぴかっと光っていて、ガラスの中に保護されてあるものを鑑賞するという態度です。しかし、岩井さんの展示室では、博物館で鑑賞するのとは全然、違う見え方をしていることに気づきました。つまり映画的というか、イメージ的というか、何か記憶のスクリーンを通して見るようなものに変成している。オープニング・トークで、岩井さんは移動体験の背景となっている「世代」に認識について語っていらっしゃいましたけど、鳥海山を背景に撮影された大きな写真作品にも、実は世代や性別の違う二人の人物が写っていましたね。

岩井:そうですね。被写体の二人からは話題が離れますが、やはり、どうしても世代論は避けて通れなくて。けれども押しつけたいわけでも決してなくて。自分が生きてきた記憶を遡って旅をしていくと、こんなにも社会が大きく変化していくことに、ただただ呆然としている自分がいます。私たちの世代にとって、アメリカという国の存在はとても大きかった。私が享受したアメリカは、マッチョではない弱いアメリカなんです。初めての負け戦だったベトナム戦争があって、その終結後には帰還兵たちが社会から疎外されて、第2次世界大戦後とは真逆の扱いを受けて、彼らは居場所を失い放浪せざるを得なくなって、最後は見知らぬ土地で死んでいく。ロードムービーはそんなプロットが多かった。

その中で生まれてきたのが、アンチヒーローという存在です。このアンチヒーローという概念は、少し前のビート・ジェネレーションに源泉があると思います。ロードムービーを量産したアメリカン・ニューシネマは第2次世界大戦の終了後、1950年代ぐらいにピークだったビート文学に強い影響を受けた世代の監督が撮っています。アメリカのような国力のある国が内省的で謙虚になることはすごく大切なことでした。そこから生み出された文化が僕らにも伝播してきて、その中で育ったという自負があるんですね。染み付いてしまったものは仕方がない。自分の作品の中であえて主張することではありませんが、今回は開き直って主題に取り入れたというのが正直なところですね。

石倉:実は、「大学の先生」という職業的レンズを持って見てしまうと、アーティストの作品の印象が歪んでしまったり、教える立場と教わる立場みたいなものが鑑賞を邪魔したりすることもあると思うんです。しかし、今回、岩井さんが一人のアーティストとしてやりたかったことを完遂して、はっきりと提示されたんだな、ということを強く感じました。岩井成昭という作家の「男のロマン」を感じるというか(笑)。

岩井:ロマンあるいはロマンチックという言葉、今までまったく興味がありませんでした。でも、ロマンでもいいのかなとちょっと思ってきました・・最近は(笑)。

石倉:その発見というか、すがすがしさを感じますよね。

岩井:先ほど、真澄のオリジナルを後世の人々が写していくことで、一般的には写本が浸透していく話があったんですが、これは意図せずとも美術史の中で常に起こっていることです。もっとも分かりやすいのがギリシャ時代の美術です。ギリシャの美術品というのは実はあまり残っていなくて、現代の人々はギリシャを模していたローマ時代の美術品によってその価値を知ることができたわけです。真澄のオリジナルは残っていますが、一般に普及するという意味においては近い現象かもしれません。オリジナルとリメイクの問題は、美術史の中で繰り返し出てくる問題ですね。

石倉:それはイメージの複製という表象の問題であると同時に、ギリシャ神話からローマ神話へ、という異文化へのイメージ翻訳という大きな問題でもありますよね。岩井さんの作品周辺にも、アメリカから秋田へと、現代の異文化に関するさまざまな神話が翻訳されていますが、インスタレーションと写真・映像の関係、そして収蔵作品との関係も照明効果によって絶妙にコントロールされていたと思います。

考古資料と記録画が

多層的なパフォーマンスと対峙する

石倉:次の、迎さんの展示室に移動すると、照明は一転して明るくなり、ガラスケースの印象もガラリと変わります。高い天井の、開放的な空間。全てを映すクリアーな照明の下で、あらゆるモノが共存しなければいけないという難しさがあったと思うんです。しかも周囲に配置されたガラスケースの中には、縄文土器や土偶とその記録画という、視覚的な強度がとても強い考古学資料も展示されていました。空間的な配置に関して配慮が必要なところもあったと思うんですが、迎さんはどんなふうに感じていましたか?

迎:見せ方の話として、初めは混ぜようかなと思っていたんですが、実際に置いてみるとお互いに干渉し合って、どちらにとっても良くない構造になってしまったんです。最終的には第4室に入って右側に菅江真澄の図絵があって、左に進むと絵と写されたものがあって、その向こうに破片があって、さらに壺みたいなものが置いてあるという流れにして、そこから作品のほうに没頭できるような流れにしました。というのも、土器というものもあるし、それらが入っているケースがそもそもものを見せるために完結された舞台として完全にできてしまっている。私が何をしなくても、そこで展示物として完結できるのだと。なのでそれらを見てもらった上で、私の作品のほうに集中できるような状況にしようと思いました。

石倉:壁際のガラスケースと中央のオープン・スペースを分けることによって、土器や蓑虫山人の記録画もクリアになって、互いの文脈の違いや深い共通性も際立って見えてきたなという気がします。両者が混在するような配置だと、もしかすると、迎さんの作品を、縄文土器の発掘作業を再現している作品なんじゃないかと誤解をされてしまう可能性もあったと思います。モノと映像、さらにパフォーマンスという多層的な作品を制作する上で、何か注意していたポイントはありますか?

迎:私はこれまでも、モチーフがあってパフォーマンスをつくる、というような作り方をしてきました。モチーフが何かを言わないときもよくあって、そうすると見る人が各々の想像を巡らせることになります。例えば作品がある場所と結び付けることも、一緒にある何かと結び付けることもあると思います。社会的にタブー視されていて、それにアクセスするのが少し難しいとか、考えるのに疲れるみたいなことにどうすれば近づけるのか。もしくはクッションを敷いてどう辛くならずに考え、常にアクセスできるのかということを考えていて。だから作品に《アプローチ》というタイトルを付けています。ある意味、完成されて、もう成り立っているシステムがそれだけで美しいというか、面白いと思っていて。それを借りて作品として出しているだけなので、別に正解を見つけなければいけない作品では全くないんです。なので、想像、思考を巡らせていただくことができればいいという感じです。

石倉:なるほど。たしかに多義性に委ねるような自由さを感じさせてくれます。自由さといえば、蓑虫山人の絵も割と自由度が高く、考古学のアカデミックな制度にも収まりきりません。それでも、蓑虫山人は自分で発掘して、見つけだした土器や土偶を描いているんですよね。菅江真澄が旅した江戸時代、珍しい形の土器や土偶は、古代人の遺物として扱われていました。蓑虫山人が旅した明治時代には、その発掘物がどういう時代に作られたもので、おそらく列島の祖先の制作物だということが、うっすらと見え始めていました。その上で、蓑虫山人は学問と芸術の境界をゆったりと往還していたのだと思います。

迎:今回、プロジェクトや作家それぞれがそれぞれに行動したけれど、流れは勝手にいいようにできたなというように思います。長坂さんの、ストーリーをイメージと共に流して、物質はほとんどないような状況の展示室があって、その次に岩井さんの部屋に行くと物質はあるんだけれど物理的にベールに覆われていて、写真ともの自体を見るというよりも、そこに含まれているレイヤーとかバックグラウンド、文脈とか、それを想起するような部屋になっていて。その後、私の部屋に行くと、急にものの話になってくるというような。そこから外に出ていく流れができていて、勝手に面白いなというふうに思っています。

石倉:ありがとうございます。迎さんの展示室を抜けて階段を上がっていくと、今度は藤浩志さんの個人的な活動記録を通して、日本の現代美術史を総覧するプロジェクトへと導かれていきます。この作品は、藤さんのように、長いキャリアの中で膨大な活動を行うだけでなく、自分と他者の活動を記録し続けているアーカイヴの精神は本当に稀有だと思います。こんなふうに、本展は全体としては菅江真澄という象徴的な人物を取り上げつつ、3つの領域横断的で学際的なプロジェクトと、世代もジェンダーも違う4人の現代作家が作品と展示を通してつながっています。少し複雑ではありますが、その特徴や本展の見方みたいなものは少し想像していただけたのではないかなと思います。

菅江真澄を表現の軸とした

多分野的で多層的な現代美術の旅路

石倉:とても多分野的・多層的で、いろいろなアプローチが取られている展示空間を通り抜けていくのが、この展覧会の醍醐味だと思います。菅江真澄や蓑虫山人といったユニークな旅人の姿が見えてくるだけではなく、今の時代、移動が制限される中でアーティストたちはどうやって「移動」を主題化しているのか。歩くこととか、乗りものに乗ることとか、人間以外のものが移動していくこと、あるいは人間が運んでしまうことなど、いろいろな問いが含まれていると思います。3人の作家さんたちの言葉からも、そういったことを受け取っていただけたのではないでしょうか。本展示が、もう一度移動という経験を取り戻すためのヒントになることを願うばかりです。

さて、少し時間がありますので、何か質問があればお受けしたいと思います。

飯岡 陸:1月に関連トークとして迎さんとの対談にお呼びいただいた、キュレーターの飯岡と申します。そのときに準備中のお話を聞いていたので、どういうふうに展覧会に結実したのかなと、今日は楽しみにして来ました。単に菅江真澄をトリビュートすることを超えて、その活動を手掛かりに、長坂さんは3万年という想像できないような大きな時間軸を扱われ、あるいは岩井さんの扱うアメリカへの憧れを巡る戦後史の軸もあり、他方で迎さんは「移動」という非常に抽象度の高い応答をしています。真澄が生きた時間を起点にしながらも複数のスケールの時間、抽象度が折り重なった展覧会となっていて、大変興味深く感じました。

まずは長坂さんにお伺いしたいと思ったのが、普段アーティストとやりとりしていると、悩んでいるポイントというのがあり、それを作品の理解の助けにすることが多いです。トークのはじめに作品の差し替えについてお話ししていました。具体的にはどのような修正をされたのかお伺いしたいです。

次に迎さんにお伺いしてみたかったのが、迎さんは複数の造形的なレファレンスをうまく参照することで抽象度を操作しているようにもみえます。今作では黒と黄色の色彩や、表面がてかてかした豆のような造形が印象的だったのですが、もしレファレンスがあればぜひ話を聞きたいです。

これは偶然なのですが最近、アメリカが経済成長を遂げていくなかで、奴隷として連れてこられたアフリカ系移民を含む労働者たちが替え歌みたいな形で創意工夫しながら、どのようにフォークソングを歌い継いでいったのかを追うウェルズ恵子さんの『フォークソングのアメリカ ゆで玉子を産むニワトリ』という著作を読んでいました。岩井さんが扱われた車のデザインもまさしく、先行世代や市場を意識しながらその時々のデザイナーが独創性を探求し、世代を重ねていくフォークソングのようなものかもしれないですよね。それは先ほどお話しされていた写しの問題にもつながると思います。今回、ある時期の既存の車を再現するというのは、思い切った決断だったと思うのですが、実際にそれを自身の手で作られて、どういうことを思われたのかをお伺いしたいです。

長坂:映像の差し替えについては2つ理由があります。ひとつは、今年(2020年)になってコロナが流行して、多くの人にとって移動しづらくなったと思うのですが、私の個人的な生活においては真逆で、9月から香港の大学で博士課程研究を始めたので、日本と香港を行き来するという今までになく移動の多い生活となりました。以前だったら自分のスタジオがあったり、スタジオがなくてもある一ヶ所にいてそこで制作することができたのですが、9月からは常に移動の中で制作をしなければならず自分が思っているレベルまで完成できなかったという現実問題がありました。

そうなるであろうということが分かっていたので、ではこれをどう捉えて、自分としてどう納得できるだろうと考えたときに、菅江真澄さんもずっと移動を続けながら図絵を描いていて、何度も書き直していたことを思いました。その土地で描いたものを泊まらせてくれた人にあげ、次のものを描いてそこでまた改良して、また次のものを描いてと常に描きながら改良していく作業を多分亡くなるまでしていたことを思い浮かべていました。だから、そういうこともあるんだなということも考えていました。

私は作家にとっての制作と展覧会の関係性って何だろうとも思っていました。制作というものを考えると終わりがなくて、その問題に向き合って作品を変えていくのはある意味当たり前だと思いますし、長い年月を費やして一つのテーマに立ち向かっていくというのはありだと思うんです。その一方で展覧会には完成した作品を出すという意味合いが強いと思います。それを否定するつもりはないんですけれど、では作家のもっと長い意味での人生だったり、活動だったりとの関係性を考えたときに、言い訳じゃないけれども展覧会自体も変容していくもの、変わっていくものというふうに捉えて会期中に変えていくとか、また違う展示があるときに作品を違う方法で見せることもありなのではないかと思うようになりました。今回、私の人生のこの局面、移動の渦中ではそう思うことでしか制作ができなかったという事情です。

石倉:ありがとうございます。長坂さんはこの大変な状況でも、香港との間を移動していたわけですね。この展覧会では、長坂さんの作品も更新していきますが、実は秋田県立博物館からお借りしている資料の展示替えがありますので、そういう意味では生きもののように変わっていく点もあります。空間の移動や時間の推移を感じながら、季節の変化と合わせて楽しんでいただきたいですね。では、迎さん、お願いします。

迎:私は作品を作るときにテーマカラーを決めています。でもカラーはむしろ、モチーフにしているものと全然違う、モチーフをあえて想起させないような色や素材を選ぶようにしています。今回は、モノトーンにしたことがないから、してみようかという軽いきっかけでした。ぬいぐるみというか、ソフト・スカルプチュアと言いますか、柔らかいものを使ってみたいなとも思っていました。

クッションみたいですけれど、黒くて、てかてかしていて、何ともいえない微妙なサイズで。あるんだけど、感触もなんとなく知っているんだけれど、そういうのってないなということで黒い造形物は生まれました。黄色は差し色なんですが、丸いものにしたのは、結局、下敷きにしているストーリーの中ではものはあまり脚光を浴びない役割なんです。移動し続けているだけで。人は所属させられたり、逃げたりという表現が使われたりしますが、ものはただ移動しているだけ。毛があると生きものを想起させたりするかも思い、つやつやした、すごく人工物に見えるような素材を選んでいます。というのと、素材感の違う布を重ねることで、質感がすごく出てくるというのもあって選びました。あと、黒い物体が人によってはミトコンドリアのように見えたり、馬ふんみたいだとか、人が入っているようだとか、イルカの死体みたいだと言われたり。いろいろな見え方ができるような、媒介になれるような形になるようにしています。

石倉:ありがとうございます迎さんの作品は、モノと人をフラットに同じように見ようとする視点と、異なった次元に置き直す視点が両方含まれていて、とても印象的でした。日本語のモノって、物質のthing を意味するだけでなく、身体性や人格、モノとしての「人物」を表すこともありますよね。そういう意味では、生きモノ、食べモノなど、日本語はモノ性の高い世界観を内在させていて、迎さんの作品の多義性にも連なってくる性質がありそうです。

では最後に、岩井さん、お願いします。

岩井:(映像を見ながら)これは当時のマーキュリー・モントレー1963年型。現在は世界で数台、日本にも1台か2台輸入されて残っているそうです。私は実物を見たことはありません。車が登場する映画のシーンをキャプチャしてこれを作ろうとしたのは、やはり当時、自分が映画という虚像を見て、それを自分自身があたかもリアルなものとして享受しようとしていた気持ちを具現化したかったから。それで、大学の助手さん2人と一緒に1カ月半ぐらいかけて制作しました。アメリカのマニアが当時のカタログをサイトにアップしていて、そこからホイールベースと高さだけは判明しました。さらに映画の場面から細部の寸法を割り出し、図面をひきました。

岩井:原形は発泡スチロールで成形し、表面は樹脂でコーティング。最後に着色しました。作っていくと、当時のデザイナーが考えていた意匠の意図がおぼろげながら見えてくるというのは、やはりありますね。特にこの車は、リアウインドーなど機能に重きを置くような側面もあったようです。

映画の話に戻りますが、既存作品を読み替えるとか、リメークをしていくというのはごく普通のことで、一般の方にはわかり難い感覚かもしれませんが、映画は引用の宝庫ですよね。全てのシーンが監督の中の頭に蓄積された過去の映画で構成されているようなもので。そのレファレンスとかリメークというのは、新たな価値を生み出す方法論として定着していると思います。少し話はズレましたが、車とか映画というものが繰り返し同じテーマでつくられる意味というのも、そこにあるのではないかなと思いました。

石倉:ありがとうございます。イメージの準拠点という問題、とても重要だと思います。実は菅江真澄による図絵は、そのあとのさまざまな観察者や民俗学者にとって非常に重要なレファレンスの参照先になっています。彼はナマハゲを最初に描いた記録者であり、最も古い時代に人形道祖神を描いた人でもあります。つまり旅人であるというだけでなく、最初の記録を作ったドキュメンタリスト(記録者)であり、移動して取材を続けた作家であり、イメージを作る創造者でもあったと思うんです。言ってみれば一人の総合的な人間だったというか、長い旅を通して、分割されない生を生きた人間だったと言えるかもしれません。真澄はまた、円空のような先人を慕って、その足跡を追った旅人という側面もあります。先人の知や表現に触れるために旅を続けることも、誰かの足跡を辿って新しい線を描くことも、その後に生きる人々にとっては、生の軌道の重なりを示すことを意味します。その意味では、この展覧会を見ていただくことも、そうした生の連なりに参加し、生の厚みを体験していただくことになるのかもしれません。世界的なパンデミックによって、旅することや移動することが制限されているいまだからこそ、そうした鑑賞体験をぜひ味わっていただけると嬉しいです。

本日はありがとうございました。

展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」

トークイベント①「越境と発見:菅江真澄と現代芸術との接点」

Information

展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」

展覧会は閉幕いたしました。

こちらでアーカイブをご覧いただけます。

https://www.artscenter-akita.jp/artsroutes/

■会期:2020年11月28日(土)〜2021年3月7日(日) 9:30~17:00

(年末休館=12月29日〜31日、メンテナンス休館=1月13日〜22日)

■会場:秋田県立近代美術館(秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46 秋田ふるさと村内)

■TEL:0182-33-8855

■観覧料:一般1,000円(800円)/高校生・大学生500円(400円)

※中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体および前売の料金

※学生料金は学生証提示

※障害者手帳提示の方は半額(介添1名半額)

・主催|ARTS & ROUTES 展実行委員会(秋田県立近代美術館・AAB秋田朝日放送)・秋田公立美術大学

・出展作家・プロジェクト|岩井成昭・迎英里子・長坂有希・藤浩志・菅江真澄プロジェクト(石倉敏明・唐澤太輔)・秋田人形道祖神プロジェクト(小松和彦・宮原葉月)・AKIBI複合芸術プラクティス 旅する地域考

・企画監修|服部浩之

・企画運営|NPO法人アーツセンターあきた(岩根裕子・石山律・藤本悠里子・高橋ともみ)

・グラフィックデザイン|吉田勝信・梅木駿佑

・ウェブコーディング|北村洸

・設営統括|船山哲郎

・後援|横手市・横手市教育委員会・秋田魁新報社・河北新報社・朝日新聞秋田総局・毎日新聞秋田支局・読売新聞秋田支局・産経新聞秋田支局・日本経済新聞社秋田支局・横手経済新聞・CNA秋田ケーブルテレビ・エフエム秋田・横手かまくらFM・エフエムゆーとぴあ・FM はなび・秋田県朝日会・東日本旅客鉄道株式会社秋田支社