Index

作品と自然とのコミュニケーションの中で、

見るものと見られるものが交錯する

あそびの中でまなび、まなびから新たなあそびをつくる創造的な広場として2019年度にスタートしたこのイベントは、昨年度と同様に森づくり県民提案事業に採択されています。

第6回目となる今回のテーマは「森の目」。大森山から世界や社会を見る目、森から自身を感じ見る目を踏まえ、「森の目」から表現の源泉を見出します。さまざまな角度から物事を見るという意味で、鳥の目、虫の目、魚の目などと言われますが、「森の目」からは何が見えるのでしょうか。

地域プロジェクト演習を指導する村山修二郎准教授のもと、今年度は14組の学生と卒業生が、森とのコミュニケーションを介した体験出来る「場」と「もの」をつくり表現しました。

あそび×まなびのひろば

▼大森山アートプロジェクト2019 大森山公園「彫刻の森」に秘密基地が出現!?

▼大森山アートプロジェクト2020 冒険しに行こう!大森山の「森の居場所」へ

▼大森山アートプロジェクト2021 「鳥の巣画廊」の巣箱をのぞいて、森のなかへ!

▼大森山アートプロジェクト2022 森で紡いだ「ことば」から、森と人との関係を知る

▼大森山アートプロジェクト2023 内包されるもの、解放されるもの。「自由」と「不自由」へのアプローチから

森に住む生き物たちとのひそやかな交流

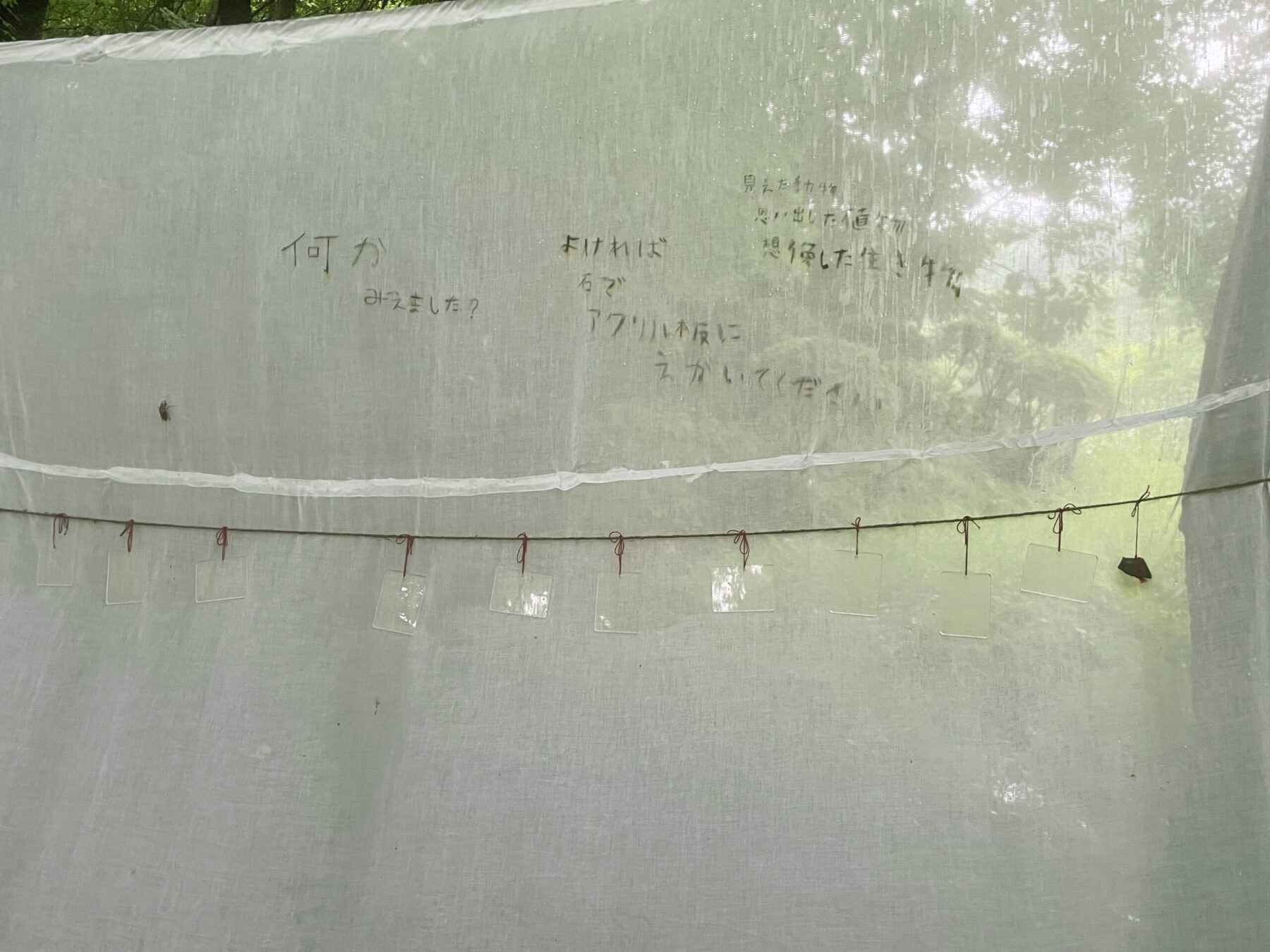

木立の中に、紗幕で区切られた空間を作り出したのは佐々木空《きっといる》。森を見渡せない空間の中に、森に住む生き物たちの姿を浮かび上がらせようという試み。

「見えないモノでも、目を瞑れば存在を感じられる。きっと彼らは、そこで僕らを見ているからだ。この小さな幕の中から、大森山の森に生きる彼らを思い描けば、それに応えて姿を見せてくれるかもしれない。もしよければ、あなたと目が合った彼らの姿を、僕にも教えてくれないだろうか」(作品コンセプトより)

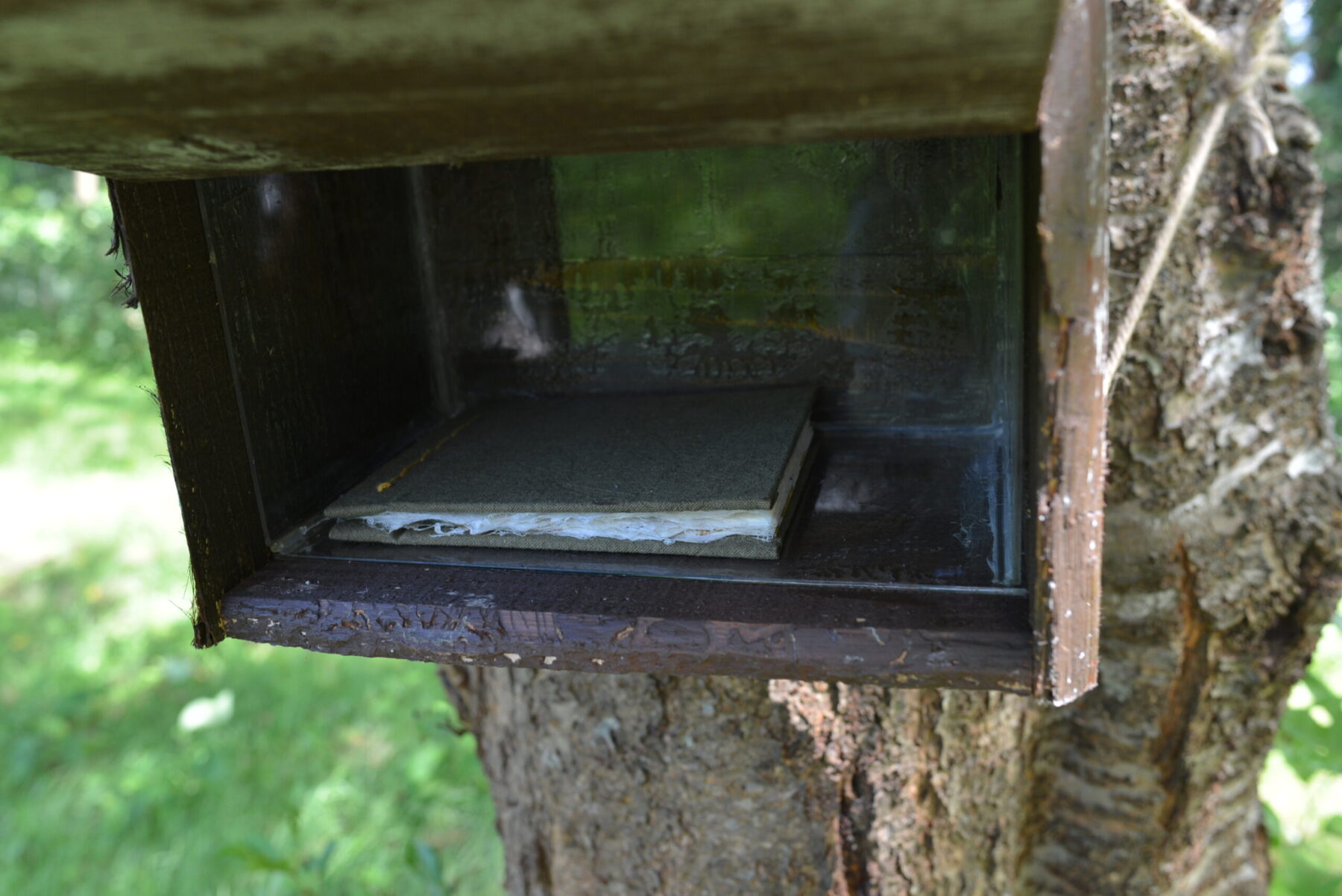

卒業生である加藤凜花の《澄んだ瞳で、ゆびさきで。》は木の幹に括り付けたポストのような木箱の中に自然素材で作った手製本を置き、来場者が手に取って読むことのできる作品。

「森の中に潜むもの、樹々やすべての生き物にまっさらな心で触れてみる。彼らから感じる視線、その先にあるもの、内緒話のような音。

森に囲まれて生きた経験、フィールドワークから感じとったことを、自然素材を用いて本という形でしたためた」(作品コンセプトより)

風、雨、光。

自然と人、モノとが生み出すコラボレーション

玉柿清花が《風の音楽》を配置した杉林は、人の声がふっと聞こえなくなり、外界と遮断されたように感じる場所。自然の中に佇むと、木に吊るされた無数の竹が風によって音を奏でます。

「目を閉じて、耳を澄ませば、様々な自然界の音が聞こえてくる。木々がざわめく音。枯葉が地面を蹴る音。葉っぱが擦れ合う音。これら全て風によって生み出された音である。この作品では、風が奏でる音を聞いて欲しい。吊り下げられた竹から鳴る音。それが重なり合い一体どんな音楽ができあがるのか。是非彼らのコンサートを聴きに来て欲しい。 加えて聴くだけでなく、実際に竹を揺らして音を奏でてみて欲しい。竹の音がとても綺麗だから」(作品コンセプトより)

木々の間に張り渡された色とりどりのオーガンジーが、光を透かし、風に揺れる。薄く軽い生地は絶えず表情を変え続け、その下に立つ鑑賞者にもゆらゆらと光を溢します。「鑑賞をしているつもりがいつの間にか、誰かにとっての作品の一部になっているかもしれません」と語るのは、作者である小椿ーこはるー。タイトルは《情景になる》。

「見られる」ことを通じて

人とは異なる共同体の中へ

木々が伸ばした枝から吊り下げられたのは、枝葉と麻紐で編まれたネクタイです。長谷部和哉《ここ服》は、大森山のリサーチにおいて人間社会とは異なる社会の存在を感じた長谷部が、その社会へ装いの点でアプローチした作品。

「葉っぱは木の上に、ツタは木の周りに、キノコは根元に、色んな服やアクセサリーがあってそれら全て社会の一部で、時折動物や風などの突拍子もないものも身につける。その一部になってみたいって思った。社会の一部になるために僕は就活生みたいにネクタイをつけた」(作品コンセプトより)

植物が生い茂る中、枝で出来たいくつものゲートが形作るトンネルに目玉のようなものがぶら下がる、馬淵亜希《森の会話》。自然豊かな森の植物に目があるならば、人間は珍しい訪問客として映るのではないかと語った馬淵は、彼ら独自のコミュニティに「なんの前触れもなく立ち入るのは申し訳ない」と言い、その入口に彼らの視線を顕在化させます。

私たちが見ている森、そこに息づくものひとつひとつもまた、私たちを見ていることを忘れてはなりません。

日常を離れ、森に憩う

高升梨帆《あんてい亭》は、地面にしっかりと根を張って空に枝を広げる木を囲むテントを設置することで、不安定な日々の中で居場所を見出そうとします。

「安定している1本の木の周りに、湾曲した木の枝を囲ってテントの骨組みとして使う。しかしこの行為は、人間から自然への勝手な侵入とも言える。なのに、どんなことがあっても、どっしりと構えている。そのテントの中で、安定しない毎日について、亭主(高升)が来客へ日常のなかに『ささやかな安定した時間』を見出す実験」(作品コンセプトより)

紡がれる時間と、めぐる命の流れの中で

菅原あすか《森のたまご》は、竹を編んで作られた、人も入ることのできる大きな球体。草原を巣としたたまごは、生長と枯死を繰り返す森の生の循環を表しています。

「落ちた松の葉、懸命に伸びる新芽。朽ちていく切り株、そこに生えている苔。森は生きていくものと死んでゆくものの交わる場所。たまごは未来あるものの象徴。その中で感じて欲しい。草の匂い、土の感覚、風の音。あなたは今、森という母に抱かれたたまごなのだ」(作品コンセプトより)

遠い記憶を手繰り寄せて

自然へ回帰する森と人

空高く立ち並ぶ木々の隙間、林を縫う小道から見上げると、大森山や新屋の砂と樹脂で作られた大きな渦巻き模様が浮かんでいます。佐野美奈未《Reborn アカ山》は、大森山のかつての姿「アカ山」に着目した作品。

「昔、大森山は『アカ山』と呼ばれ木が一本もない裸の砂山だった。そのため強い風が吹き荒れると砂害が多発した。しかし人々の懸命な植林により木は芽吹き、人と助け合い、新しい生体環境を作った。人と森が力を合わせ現在の大森山があるのだ。

では、『アカ山』は忘れ去られたのか?大森山が持つ砂の性質を再構築し、本来の「アカ山」に出会い直すものを創出する」(作品コンセプトより)

自身の幼年時代について「あの頃は今よりも遥かに鮮明に自然の声が聞こえていたし、今よりもずっと彼らと近い場所にいたように思う」と語る今野嵩琉は、その記憶と大森山公園でのフィールドワークをもとにZINE《しぜんはいつもそばに》を作成。瓶の中の小冊子は自由に取ってそばの椅子に座って読むことができます。

村山准教授より

今回のテーマ「森の目」は、初心に戻って森から見直し、各自の視点やそこから考えたものを表現してもらおうと提示したものです。視点、見ること、観察することをいろんな意味で捉えたときに、それぞれの生き物や個々人で見えるものが違うでしょうし、見えない目、私たちのものとは異なるけれど見ている目もあるでしょう。このテーマにはいろんな応答の仕方があり、自然の中でどのように見たかというのを噛み砕いて、自分なりにこのテーマに答えてくれた学生もいたと思います。各自この場所でできることを考えてやってくれましたが、今年は低学年の学生の作品でも、ただ置いてあるだけでなく触れたり動かしたりという体験もできるものが多かった回でした。

このイベントは次回で7回目を迎えます。地域で行うプロジェクトは続けてやっていくことでようやく良さや改善点が見えてくるものです。継続していくことで、学生はもちろん私の学びにもなっています。せっかく秋田にいるのだから、学生たちにはここで多くのものに触れ、そこから感じるものから表現を導き出すようにしてほしい。東北は冬が厳しいので、出来るだけ夏の間に自然に多く触れ、感度を高めておくことは、冬を突破するための蓄積にもなるでしょう。今後もこうして外に出ていくきっかけを作っていきたいと思います。自然の中でこうした体験ができるのはこちらもワクワクしますし、来場者の方々にも楽しんでいただけるのではないでしょうか。積極的に参加してくれる学生がもっと増えて、これから更に盛り上げていけたら良いと考えています。

[学部生]今野嵩琉 長谷部和哉 馬淵亜希 玉柿清花 佐々木空 菅原あすか 佐野美奈未 五三和 北山偲文 高田優一郎

[大学院生]曽田萌×吉田峻晟 高升梨帆 小椿ーこはるー

[卒業生]加藤凜花

*監修 村山修二郎(秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻教員)

撮影 : 村山修二郎、田村剛

編集:佐々木愛莉

Information

あそび×まなびのひろばVol.6「森の目」

イベントは終了しました

●会期:2024年7月28日(日)〜8月31日(土) 10:00〜16:00頃

●場所:大森山公園グリーン広場周辺 ※動物園の第1駐車場を左に見て坂を進むと案内板があります。

●参加自由

※通常、スタッフはおりません。自然に近いエリアなため、無帽、黒い服装や軽装、サンダルなどでは危険です。蜂やけものなどにも十分注意してください。自然物はむやみに取ったり傷つけたりしないでください。小さなお子さまは保護者の方と一緒にお越しください。

●主催:秋田公立美術大学

●協力:秋田市大森山動物園、NPO法人アーツセンターあきた

●事業に関するお問い合わせ:

秋田公立美術大学 企画課 TEL.018-888-8478 ※令和6年度森づくり県民提案事業補助金で実施