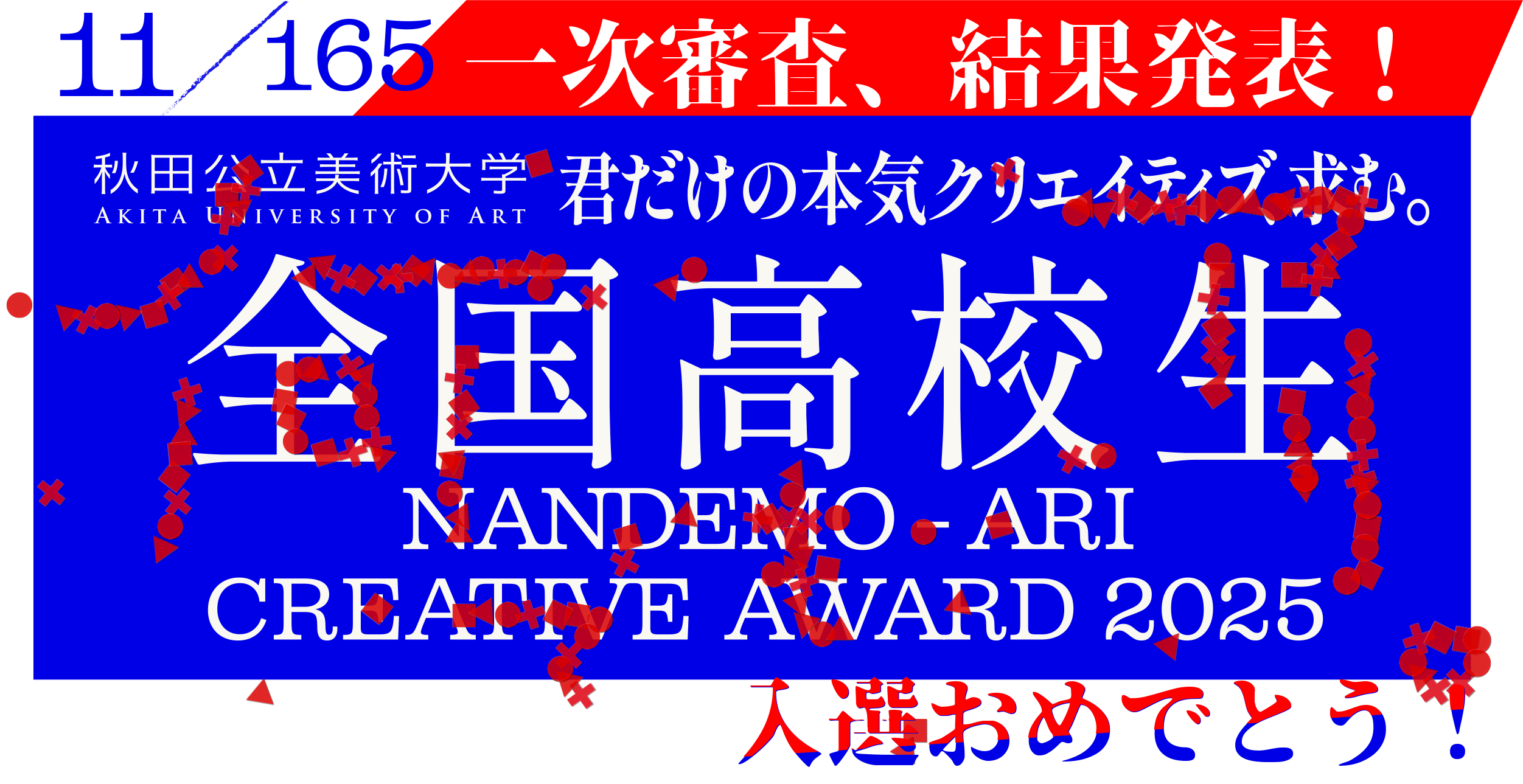

「何でも、アリ。」な作品が集結

全国高校生 何でも、アリ。Creative Award は、新しい芸術領域の創造への挑戦を掲げる秋田公立美術大学が、“何か”に夢中になって取り組む全国の高校生の活動・表現を3分以内の動画や音、画像の形式で公募する事業です。

▶︎全国高校生 何でも、アリ。Creative Award 公式ウェブサイト

本年度は全国各地から165件の応募があり、厳正なる審査の結果、11組の入選者を決定しました。

過去の受賞者

▶︎「全国高校生何でも、アリ。Creative Award 2024」受賞結果

▶︎「全国高校生何でも、アリ。Creative Award 2023」受賞結果

▶︎「全国高校生何でも、アリ。Creative Award 2022」受賞結果

▶︎「全国高校生何でも、アリ。Creative Award 2021」受賞結果

沸き起こる衝動から制作された、入選した11作品を紹介!

■応募番号009 Mackenzie Furukawa(啓明学園中学校高等学校)

forget forgotten

自分が歳を重ねるにつれて感じる将来への迷いを、静かな言葉と共にそっとすくい取った曲です。強がる日常の裏側に差し込んだ、誰かの一言の大事さを表現したかった。

■応募番号012 そら(日本芸術高等学園)

私は日常生活の中で見ている物、人間のだらしないところが美しいと思うんです。今回は私がカメラで撮った写真を動画にしてみました。最初にお絵かき帳のようなものを置きますが、置くところは偏っていました、普通ならきれいな状態に戻して撮影するのかもしれませんが、それが美しいのです。また、動画自体の画質が悪かったり、音楽が少しバラバラだったりと、どこか完璧では無いものを目指してこの作品を作らせていただきました。

■応募番号061 suzu(都立総合芸術高等学校)

Small King

「大きいこと」と「強いこと」は同じではない、という問いから生まれた作品です。

ただ体が大きいという理由で王にされ、幼いまま“象徴”として立ち続ける彼の旅は、失った王冠を探す物語であると同時に、“自分の中にある小ささ”を見つめ直す旅でもあります。

この作品は、誰かにとっての“王様”でありながら、自分の中ではまだ“ヒナ”のままの存在――

そんな不完全さを抱えて生きるすべての人に捧げる、小さな物語です。

■応募番号076 HIKKY & ソジロー(千葉県立柏南高等学校、茨城県立取手第二高等学校)

Forever Young

「見て、聴いて、感じろ。」

13歳でスケートボード、16歳で始めたHIPHOP。都会に憧れ、地元をほったらかす自分、それでも帰るとおかえりの声を聞かせてくれる地元。

『Forever Young』は、二人が過ごした青春の記録であり、もう戻れない時間の中での葛藤を綴った作品です。

文字数がいくらあってもここでは語りきれない程の思いを込めています。

最後になりますが、

200字少ねーよ

■応募番号085 山田蓮人(秋田県立秋田高等学校)

絵がいちまい、できたところで

創作しているときに自分は何をしているんだろうと思うことがある。意味がないことをしているなあとか思ってしまうこともある。でも、同時に意味がないことは本当に悪いことなのか?とも思う。そういうことを考えながらこの作品を作った。

映像、音楽を自分で作るのは初めてのことだったので楽しかったです。

■応募番号087 ねっころわんころ食む☆(北海道大空高校、北海道網走南ケ丘高等学校)

ママかマカロニかマカロニ化ママかロニ似カニカニか

僕ら、創作が好きだ。今は音楽、絵、3DCG、動画など幅広い表現方法に噛みつき、自分達の表現したいものを等身大で表現している。僕らが作った今回の作品は「技術に頼りきるのは良いのか?」というのを問として向き合った作品。「マカロニ」という表現にはインターネットに繋がるケーブル、死を繋ぎ止める最新技術の管、という意味があります。見ている情報は本当のものか?マカロニに生かされてる僕は人間なのか?ねぇ聴いて。

■応募番号093 限界受験生’s(学校法人関西学園 関西高等学校)

僕らの送りたかった青春

受験生らしからぬ男子高校生のしょうもないことを動画にしてみました。

高校生活最後のばかばかしいこと物語です。

■応募番号099 豊福橙子(千葉県立津田沼高校学校)

想像してる

自分の中でやらずにはいられないことってなんだろうと考えたときに1番に踊ることが出てきました。しかし現在あまる踊ることができず、こんな音だったらこう踊りたいなとか、いま踊ったら楽しいだろうなとか、ここなら大きく踊れるなとか踊りたくてむずむずしながら考えてしてしまいます。しかし今は大きくと踊ることがなかなか出来ず想像ばかりになってしまいます。この作品はそんなむずむずしながら想像している私の脳内です。

■応募番号109 Jack(山陽学園高等学校)

Relax

アーティスト名Jackとして、今年から活動を始めました。初めて配信した曲です。毎日の人生で色々な事があっても楽しく自由に生きてRelaxしてほしいという思いで作りました。沢山の方に自分の音楽が届けられたら幸いです。最新曲も是非チェックしてください。https://linkco.re/qcqMUph4

■応募番号134 しんちこ(東奥義塾高等学校)

A PEOPLE

ある時ふと、林檎って人に似ているなと思ったのが作ろうと思ったきっかけでした。 人々って大きな括りですけど、主に私自身のことですね。 注目ポイントは思考回路です。ダイレクトに表現しました。

■応募番号155 福島学カレッジ表現コース(兵庫県立舞子高等学校・石川高等学校・福島県立郡山萌世高等学校・福島県立須賀川桐陽高等学校)

あの日を伝える。

全国の中高生が対話しながら福島についての学びを広める姿を表現した。私たちより下の世代はほとんど震災を経験しておらず、震災体験を継いでいくことがこれからの復興の鍵だ。その第一歩として私たちが福島を学び自分たちの力で表現する。県内だけでなく県外へ復興の取り組みを広げることが福島の活性化やより良い復興に繋がる。福島の課題や未来について自分事に考え、みんなで考えるために最後を「あなたと一緒に。」とした。

12月6日(土)には、入選者のみなさんと審査員との合同オンライン交流会を行います。面白かったこと、楽しかったこと、苦労や想いなど、作品制作の背景を伺い、最終審査を行います。金・銀・銅賞や協賛企業賞など各賞は、全国高校生何でも、アリ。Creative Award 公式ウェブサイトやアーツセンターあきたウェブサイトにて12月18日(木)に発表します!

「全国高校生 何でも、アリ。Creative Award 2025」の165組全ての応募動画は、公式HPに掲載されています。

▶︎全国高校生 何でも、アリ。Creative Award 公式ウェブサイト

やらずにはいられないという熱い想いが込められた、高校生の“今”をぜひご覧ください。

Information

全国高校生 何でも、アリ。Creative Award 2025

■対象:高等学校に所属している生徒

■全国高校生 何でも、アリ。Creative Award 公式ウェブサイト

■ゲスト審査員:シシヤマザキ

■審査員:柚木恵介、山川冬樹、村上由鶴

■協賛企業審査員:高校生と一緒に地域盛り上げ隊、高校生のごはん応援隊、#さきがけきっかけ情報基地

■主催:秋田公立美術大学

■企画・運営:NPO法人アーツセンターあきた

■後援:文部科学省、秋田県、秋田県教育委員会、秋田市、秋田市教育委員会

■協賛:JR東日本秋田支社、JA全農あきた、秋田魁新報社、TDK歴史みらい館、CNA秋田ケーブルテレビ

■問い合せ先:NPO法人アーツセンターあきた(担当:小野、早坂)

[TEL]018-888-8137

[E-mail]info@u18cc.jp