Outline

2019年度 – 2021年度

| 事業期間 | 2019年6月〜2022年2月 |

| 委託者 | 能代市(企画部総合政策課) |

|---|---|

| 受託者 | 秋田公立美術大学(小杉栄次郎、井上宗則、船山哲郎、萩原千尋[2019年度]、野村松信[2020年度]) |

| 実施協力 | KUMIKI PROJECT・ミナトファニチャー(湊哲一氏)、能代市内の高等学校、旧鴻文堂所有者、能代市内外の企業 |

2022年度 –

| 事業期間 | 2022年5月〜 |

| 共同研究 | 合同会社八峰能代沖洋上風力 秋田公立美術大学(小杉栄次郎、井上宗則[2022年-2024年度]、船山哲郎・石田駿太[2022年度]) |

| 実施協力 | 能代市内の高等学校、ミナトファニチャー・合同会社のしろ家守舎 |

アーツセンターあきたの役割

アーツセンターあきたのスタッフのスキルを活かし、行政・民間・地域間のコーディネート、高校生の多様な利用を促すファシリテーション、PROJECT KOBUNDOの運営サポート、実証実験データ収集の補完、及びプロジェクトマネージメントを担っています。

担当スタッフ

中心市街地の空きスペースの再活用を起点に、地域と連携した実証実験がスタート

近年、都市で増え続けている中心市街地の空き家や空き店舗。秋田県北西部に位置し、「木都」と称される能代市も例外ではありません。2019年に能代市から依頼を受け、秋田公立美術大学の教員・助手らで構成されたチームが、中心市街地の空きスペースの再活用について協力することになりました。

美大チームと能代市役所担当者に加え、能代でまちづくりに取り組む合同会社のしろ家守舎も交えて話し合いを重ね、「スペースづくり」ではなく「スペースづくりのためのプログラム」に関連する実証実験として進めることに。今後も増えるであろう空き家や空き店舗を、地域でどのように再活用することができるのか、能代の歴史・文化・資源・人材を活かし新たな地域資源へ転換するため、行政・地域の事業者・大学が連携した研究が始まりました。

まずは、かつて本屋だった「旧鴻文堂」が舞台。この場所を、高校生を中心に街の人たちが使う場所にしようと新たなプロジェクトがスタートしました。

「鴻文堂」

鴻文堂書店は、能代市畠町の通称「たっぺの坂」にある街の本屋さんとして地域の方々に親しまれ、学生や若者が雑誌や参考書を求めて立ち寄るなど、能代の文化を支えていましたが、2011年に惜しまれながらシャッターを閉じました。能代駅から徒歩7分ほどの立地にあるこの空き店舗を街なかの重要な資源と捉え、これからの中心市街地活性化の拠点となるような場づくりを目指しています。

0.なぜ高校生なのか?事前調査で見えてきた若者の居場所についての課題

「旧鴻文堂」の活用計画のため、能代市中心市街地エリアを歩き、地元の人たちの声を聞きながら現状を事前調査。「中心市街地活性化室畠町新拠点」や「市民プラザ」を訪ね、既存施設との棲み分けを検討しました。

この調査から、未来を担う若者が過ごしたいと思う居場所が街なかに少ないという課題に着目。能代には3つの高校があり、地域での探究学習も積極的に行なっているため、「旧鴻文堂」を高校生のスペースにするための活用方法を模索することに。ただし、「高校生のための場を大人が用意し、使わせる」のではなく、ワークショップや実証実験を通して、高校生が主体的に場づくりに関わり、「自分たちの居場所を自分たちでつくる」という取り組みとしてデザインし、高校生を巻き込んで地域の活性化を目指すことになりました。

1.高校生が主役になって自分たちの居場所をつくる

高校生がスペースづくりに参加し、実験的に使うことを目指したプロジェクトがスタート。能代の高校生が集まり、2019年8月から2020年2月までに4回にわたるワークショップを開催しました。

1回目は、活動拠点を整備するため、「旧鴻文堂」の掃除や片付けからはじめ、使えるものはそのまま活用。床や壁面、入口のガラス戸などを清掃し、プロジェクター投影を想定して内壁塗装も実施。作業後は瀬川銘木株式会社や株式会社コシヤマなど、地元企業の関係者も交えて、『旧鴻文堂がどんな場所になったら良いか』をテーマに、意見交換を行いました。

整理したスペースをどう使い、どのように運営していくのか。2回目は、『場のつくり方を考える』をテーマに、秋美教員の事例紹介レクチャー後、美大生がファシリテーションしながら、24名の高校生でグループディスカッションし、アイデアを出し合いました。長時間過ごせる場所や内装をみんなで変えていきたいといった、空間や設備に関する提案はもちろん、次のような意見も多く寄せられました。

・机と椅子があって、勉強ができるといい

・Wi-Fiを完備してほしい

・暖房がほしい

・家のようにくつろげる場所がいい

こうしたアイデアや意見をもとに、今後の空間の設えを考えていくことにしました。

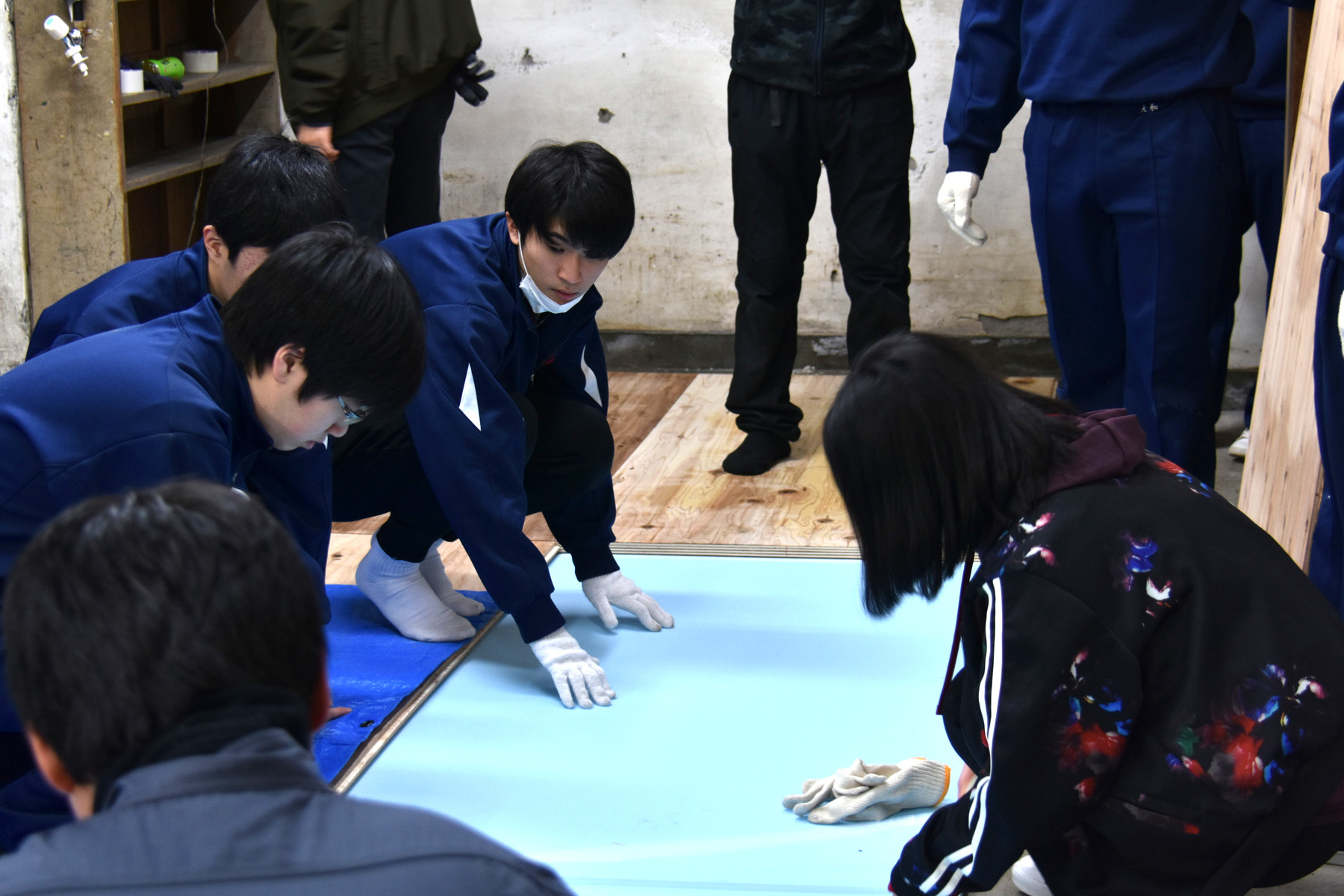

自宅と学校以外で友達と集まり勉強やおしゃべりができて、くつろげる場所にしたいという高校生の意見から、靴を脱いで上がる小上がりのような空間を制作することに。3回目のワークショップでは、地元の高校生と協働し、秋田県産の杉合板を用いて店舗床面の木質化を行いました。「旧鴻文堂」のコンクリート床面は断熱機能が低いため、断熱材を敷き詰めてから杉合板を敷くことに。秋田プライウッド株式会社に針葉樹合板を提供いただき、高校生が工具を使いながら、施工を進めました。作業後には「空間が明るくなった」や「木の温もりがある」などの感想も。

4回目のワークショップは、実験的な開放にむけた最低限の設えのために、床面のカーペット仕上げとテーブルの制作、蛍光灯の交換を行いました。タイルカーペットを淡いグレーにし、蛍光管を電球色に変えたことで、整備前と比較して空間全体が明るく温かみのある印象に。こうして高校生が集まって勉強やおしゃべりをする空間を、高校生とともに整備することができました。

第三弾《MAKING KOBUNDO act.1 Floor》

第四弾《MAKING KOBUNDO act.2 Table》

アイデアを出し、自分たちでつくった場所をどのように使い、運営することができるのか。11日という短い期間でしたが、実証実験としてプレオープンをしました。安全のためカメラを設置し、15時から20時まで、高校生だけが利用するスペースとして開放。記録映像から利用状況を観測したところ、これまでのワークショップに参加した生徒を中心に19名が、勉強はもちろん、雑談や読書、軽食などで利用していました。特徴的なこととして、利用者同士が協力し、使いやすいようにテーブルの脚をロータイプからハイタイプに付け替えていました。自分たちの場所は自分たちでつくるという主体的な行為を垣間見ることができました。

実証実験後には、クロージングとして実際に利用した高校生にヒアリングを行いました。冬場の寒さや他校の生徒を気にする意見もありましたが、高校生限定のスペースがエリアに増えれば嬉しいという感想もありました。また、スペースの設備や運営方法に関する意見も。スペースを常時利用できる体制整備にむけて、実証実験を検証しながら、次年度以降も段階的に環境整備を進めることになりました。

2.ワークショップの意見をもとにした、スペースづくり

ワークショップに参加した高校生から、能代市の中心市街地では、飲食店などの商業施設では利用時間や方法が制限され、公共施設では閉館時間が早く、長時間滞在することができないという意見が出てきました。高校生が自由に利用できる場をつくることは、中心市街地の活性化において重要な課題であると再認識しました。そこで、2019年度に立てた方針を継続し、高校生が参加するワークショップや実証実験を通して、街なかの空き家・空き店舗の利活用のあり方を探ることとしました。

ただし、新型コロナウイルスの感染拡大状況が不透明となり、参加者の密集を避けるため、10名限定で壁面塗装のワークショップを実施しました。白色に塗装したことで、空間全体が明るい印象となり、壁面を映像投影やギャラリーとして利用することもできるように。

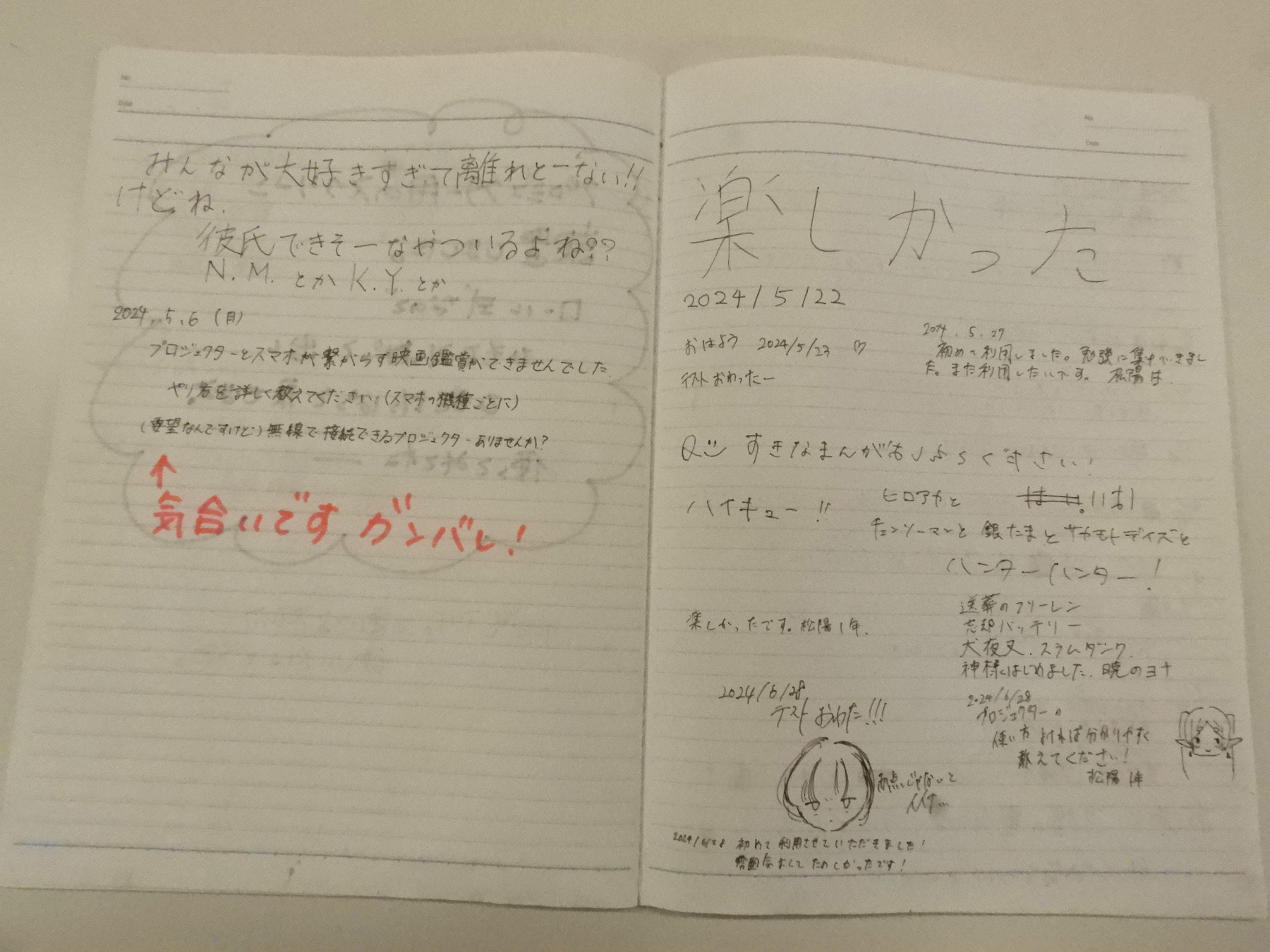

今回の実証実験も、高校生のためのフリースペースとして10月のみの期間限定オープンとなりました。要望の多かったWi-Fiはもちろん、暖房器具、サインなどを設置。また、管理スタッフは配置せず、ネットワークカメラを備え、美大教員や助手、アーツセンターあきたのスタッフが適宜様子を確認することにしました。利用者の率直な感想を引き出すため、自由に感想を書き込むことができるメッセージノートを設置。この実証実験から、施設整備、照明の点灯方法、管理運営体制の構築、周辺施設との連携などの課題を把握することができました。

3.使ってみる:スペース運営を試みるも、コロナで集まることが困難に…

これまでの実証実験による課題をもとに、高校生と「旧鴻文堂」の改修を進める計画でしたが、新型コロナウイルスの感染が拡大したため、開催困難と判断。そこで、高校生へのヒアリングやメッセージノートの意見から、スペースへの入りにくさを解消するため、能代市内の廃材建具を活用したファサードリノベーションを行いました。また、スペース開放に向けてスマートロックも取り付けました。今後、スマートロックによる入室や、利用時間における照明常時点灯がスペース利用にどのように影響するのか、調査を進めることになりました。

4.再始動!『PROJECT KOBUNDO』

新型コロナウィルス感染拡大にともない、思うように進まない状況が続きましたが、2022年度より、合同会社八峰能代沖洋上風力との受託研究として事業を継続することが決定。研究目的も引き継ぎ、若者が中心市街地で活動する機会を創出することを想定し、高校生と意見交換しながら、高校生自らが望む場所を「考え、つくり、使う」ことを方針としたプロジェクトが可能となりました。

2022年8月、ついにワークショップ再開!棚の解体や壁面塗装、カッティングシートの設置を高校生と一緒に行いました。また、これまでの意見への対応として、一人用の机や、プロジェクターとスマートフォン等との接続コード類、電気毛布、救急箱に加えて、緊急連絡先や置き場明示のサインの設置も行いました。サインや注意書きの文言やデザインは、高校生が制作。こうした作業を通じて、高校生自らがつくりだした居場所という意識が芽生え、より積極的な利活用へとつながることを期待しました。

そして、これまでの研究成果をふまえ、2022年10月以降、平日15時から20時の間、「旧鴻文堂」を高校生限定のフリースペース『PROJECT KOBUNDO』 として恒常的にオープンしました。利用者の意見を施設整備にフィードバックするために、メッセージノート『高校生日記』を設置。安全面への配慮から、オンラインでリアルタイム映像を確認できるネットワークカメラを設置し、鍵の開閉も遠隔操作で行えるようにしました。さらに、入室をためらう可能性があるため、平日16時になるとタイマーで照明が灯ることに。

メッセージノートには、空間内部への好意的な意見や感想が多く書き込まれていました。また、記録動画のモニタリングから、勉強やおしゃべり以外にも動画撮影や待合室利用など様々な活動が確認できました。開設以降5ヶ月で100人を超える高校生が利用したことは、街なかに高校生の居場所をつくるというプログラムの目的に対して、一定の成果が得られたと考えられます。今後さらに利用形態に関するデータを集め、分析を進めていくこととなりました。

5.高校生のためのフリースペース『KOBUNDO』日常的な運用がスタート

高校生を中心にした地域活性化の可能性を探ることを目的にスタートした『PROJECT KOBUNDO』。コロナ禍にも見舞われましたが、2023年度から、自由に利用できるスペースをいよいよ通年開放し、高校生がどのように利用し、どのように運営することができるのか、長期的な観点からその実態を調査することになりました。

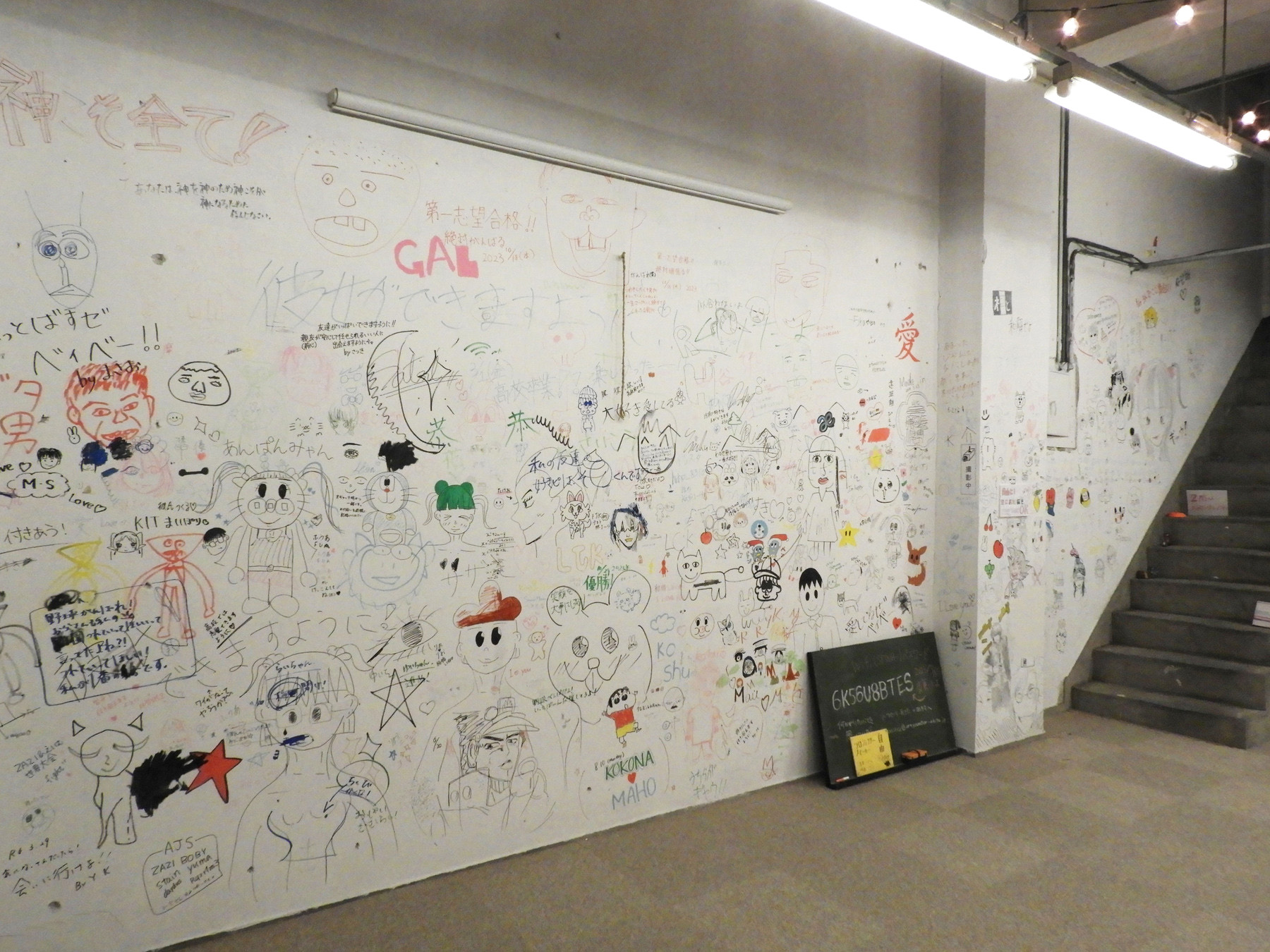

まずはネットワークカメラの記録をもとに、利用者数や滞在時間、利用形態などを検証。サンプル数はそれほど多くはありませんが、2024年3月までの利用者204名を対象とすると、9月から11月にかけて利用者数が多い傾向にありました。また、60分以上滞在するケースが全体の半数を超え、長時間利用を想定した環境改善の必要性が明らかとなりました。利用形態に関しては、勉強以外にも動画撮影やお菓子パーティー、おしゃべりや壁へのお絵かきなどの活動を把握することができました。

そしてメッセージノート『高校生日記』からは、夏の環境面の改善への意見はあるものの、空間の居心地の良さへの言及が多く、利用者の満足度がうかがえました。興味深いことに、「恋バナ」に関する記載が複数あり、利用者にとって親密な会話ができる“居場所”となりえていると考えられます。

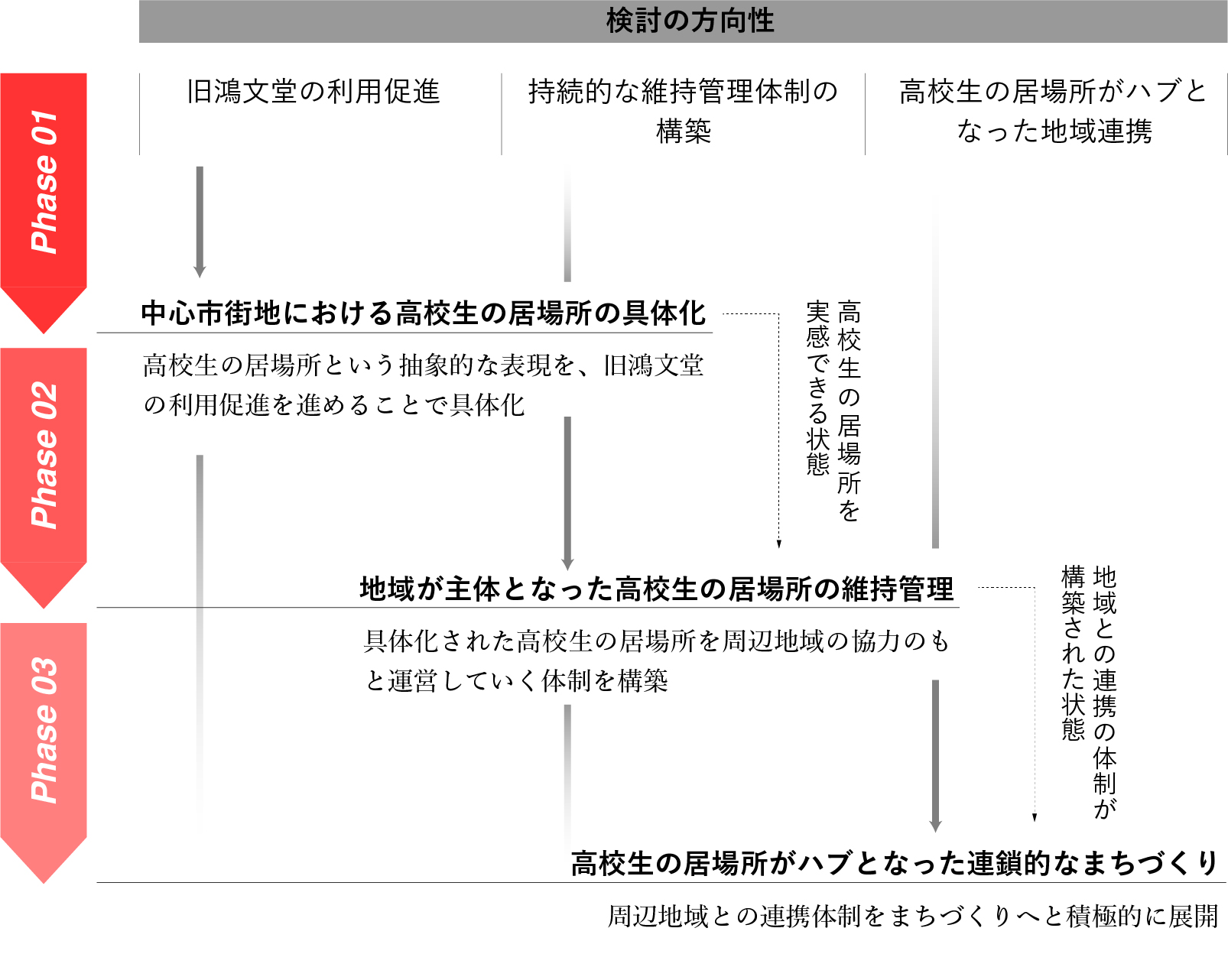

6.『高校生の居場所がハブとなった、連鎖的なまちづくり』を目指して

「旧鴻文堂」を拠点に、高校生の居場所の創出を通して、市街地の空きスペースの活用による持続可能な地域活性化モデルを構築することが最終的な目標である研究プロジェクト。この目標を実現するため、2023年度までの活動を経て、次の3つの段階を設定しました。

フェーズ1:中心市街地における高校生の居場所の具体化

フェーズ2:地域が主体となった高校生の居場所の維持管理

フェーズ3:高校生の居場所がハブとなった連鎖的なまちづくり

2024年度は『PROJECT KOBUNDO』を継続的に運営しながら、その認知度や利用実態、施設利用に対する心理的障壁を把握するため、能代市内の3高校の協力のもと、アンケート調査を行いました。387名の回答から、半数ほどがKOBUNDOを認識しており、2割くらいの高校生が利用していることもわかりました。認識していながら利用していない理由として、物理的要因だけでなく、「利用方法が分からない」「どんな場所なのかが分からない」といった心理的要因もあり、案内などのアプローチの方法次第では、新たに利用者となりえる層がいることもわかりました。利用形態に関しては、勉強やおしゃべり、音楽鑑賞や動画視聴、電車の待ち時間などの回答があり、カメラの記録によるモニタリングでの行動・行為とほぼ一致していました。

『PROJECT KOBUNDO』では、2019年から高校生を交えたワークショップや実証実験を重ね、高校生のためのフリースペースを運営し、利用のあり方のモニタリングを続け、2025年3月までに580名以上の高校生が利用しています。また、図書館や商業施設など従来の施設とは異なり、勉強はもちろん、おしゃべりや自撮り、ダンス、話し合い、お菓子パーティー、ゲームや動画音楽視聴、読書、雨宿りや電車待ち、壁へのお絵描きなど、多様な利用のあり方が自発的に生まれています。こうして、単に利用者数の増加を目指すのではなく、街なかに「高校生同士による多様なコミュニケーション」が生まれる“高校生の居場所”をつくるというプログラムの目的に対して、一定の成果があげられ、「旧鴻文堂」は高校生の日常的な活動を中心市街地に定着させる新たな役割を担い始めています。

一方で、高校生の居場所を継続的に運営し、中心市街地の活性化に長期的に関わっていくためには、その居場所が持続可能な状態であることが前提条件です。「旧鴻文堂」の維持管理をどのように行うことができるのか、地域住民や商店会、地元企業、行政等関係者の方々と連携しながら、その方策の検討に今後は取り組んでいきます。

能代の街が「多様性」を取り戻すきっかけに

小杉栄次郎 Eijiro Kosugi

能代は、かつて「木都」と呼ばれるほど、木材関連産業で繁栄した地域です。駅周辺の商店街エリアは日常的に多くの人で賑わい、近隣に能代高校や能代北高があったその頃は、制服姿の高校生が放課後に商店街の喫茶店や本屋さんに立ち寄る姿が多く見られたそうです。しかし、国内の木材産業が衰退していく中で、商店街の商業的な活気が無くなっていき、シャッター商店街へと急速に変貌してしまいました。2つの公立高校も校舎建て替えのために郊外へと移転していくことになり、高校生をはじめとする若い人の姿があまり見られなくなってしまったようです。

こうした状況の中、能代駅周辺の空き店舗活用の相談を能代市から受け、2019年に改めて駅周辺の地域について調査を始めました。そこで知ったのは、日常的に閑散とした寂しい景観だけではなく、この街を愛して、楽しい街の未来づくりを目指して活動されている多くの地域の方々がいらっしゃるということでした。減少していく街の居場所の受け皿として、カフェスタイルのレンタルスペース「夢工房 咲く・咲く」を運営する能登さんや、個性溢れる商品群を誇る「平山はかり店」の平山さん。彼女たちが企画運営する「ときめ木マルシェ」開催日には、街の一角が多くの方々で溢れかえっていました。Uターンして家具工房を運営しながら能代の街づくり活動を積極的に進めていた湊さんや、彼を中心に集まった「合同会社のしろ家守舎」が展開するマルヒコビルヂングに関連した多くのプロジェクトは、市民の目を確実に中心市街地へと向けさせるものです。その他にも市民団体「市民おもしろ塾」が定期的に開催する講座や、「能代公園アート祭り」などのイベントを企画開催している方々など実に様々です。

そのような状況の中で一番足りないと思ったのが、若い人の姿でした。調査時にも「能代には大学がないので街に元気がない」「大学がある街が羨ましい」という言葉をよく耳にしましたが、学生という意味で高校生は能代に多くいるはずなので、<能代の若者=高校生>にフォーカスすることにしました。すでに能代の中心市街地で行われている活動を補完し、連動できるような活動ができないかと考えたわけです。

能代市が整備してきた「中⼼市街地活性化室畠町新拠点」も「市⺠プラザ」も世代を問わず利用できるスペースでしたが、逆に誰もが使えると設定されていること自体が、もしかしたら多感な年齢の若者利用を阻害しているのではないか。大人に気兼ねせずに、自由に使えるスペースが街なかにあれば、若い人の姿が戻ってくるのではないか。それが、都市の魅力である「多様性」を、能代の街が取り戻すきっかけになるのではないか。これらの仮説を下敷きに、この研究プロジェクトはスタートしました。

世界的なモータリゼーションが押し寄せる中で、郊外の大型スーパーやショッピングモールが台頭し、近年ではアマゾンなどのeコマース全盛の時代において、小売り業を中心とした商店街がそのままの業態で持続していくことはますます難しくなってきています。商店街は今後何を提供し、対価を得るのか、何を消費者と交換するのかが問われていますし、それは能代の未来の姿に大きく関わる問題だと考えています。中心市街地に、多様な人たちが日常的に滞在できる居場所となるようなプログラム(=機能)を、空き店舗活用を通して開発しようという試みが、『PROJECT KOBUNDO』です。

この場所が「架け橋」となることを願って

合同会社八峰能代沖洋上風力

地域共創推進部 事業推進チーム

チームリーダー

関谷努力 Doryoku Sekiya

地域共創推進部 事業推進チーム

上原子満成 Mitsunari Kamiharako

地域共創推進部 事業推進チーム

石井翔也 Shoya Ishii

ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社が代表企業を務める合同会社八峰能代沖洋上風力は、洋上風力発電所を建設予定の秋田県八峰町及び能代市を中心に、地域の皆さまとの結びつきを何よりも大切にしながら、様々な地域振興の取り組みを進めております。

『PROJECT KOBUNDO』では、秋田県能代市の中心市街地に位置する「旧鴻⽂堂」という、かつて書店として地域から愛されていた歴史ある建物を活用し、この建物に、今度は地域の高校生たちが自然に集まり、のびのびと交流し、新たな夢や挑戦へ踏み出せる、温かな居場所となることを目指しています。若い人たちの明るいエネルギーが街に広がり、地域に新しい風をもたらすことを心から期待しています。

このプロジェクトをきっかけに、新たな魅力を創出し、この場所が新たなハブとなり、人と人、世代と世代、地域と地域をつなぐ「架け橋」のような存在となることを強く願っています。

この新しい歩みをどうぞ温かく見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。